ブログ

受付システムとは?基本機能・メリット・導入の流れをわかりやすく解説

「受付システムって、そもそも何?」

「iPadで受付を済ませるってどういう仕組み?」

そんな疑問を持ってこのページに辿り着いた方も多いのではないでしょうか。

近年、企業の受付業務は急速にデジタル化が進み、従来の有人対応から無人・タブレット対応への移行が加速しています。

背景には人手不足や感染症対策、そして業務効率化への高まりなど、さまざまな社会的要因が存在します。

しかし「受付システム」と一口にいっても種類や導入形態、機能は多岐にわたり、初めての方にとってはイメージしにくいのが実情です。

本記事ではこれから受付システムの導入を検討する方に向けて、「そもそも受付システムとは何か?」という基本から、代表的な機能や導入メリット、実際の利用の流れ、注意点までを体系的にわかりやすく解説します。

はじめて聞いたという方でもこの記事を読み終えるころには、社内で「導入すべきかどうか」の判断軸を持てるようになるはずです。

目次

受付システムとは?“有人対応”との違いからわかる基本構造

「受付システムってどういうもの?」——そんな疑問を持つ方に向けて、本章ではその基本構造や目的、仕組みについてやさしく解説します。

従来の“人が対応する受付”と比較しながら、受付システムの本質的な役割と価値をひも解いていきます。

受付システムの定義と種類

受付システムとは何かを一言で説明すると、「来訪者対応を自動化・効率化するための仕組み」です。

ここでは、基本的な定義に加え、運用形態や機能の違い、活用シーンによる分類まで幅広く紹介します。

受付システムの基本的な定義

受付システムとは、来訪者がオフィスや施設を訪れた際に、受付スタッフを介さずとも対応できるようにする“自動化された受付手段”のことを指します。

iPadやタッチパネル端末を使って来訪者自身が情報を入力し、その内容が担当者にリアルタイムで通知されるというのが基本的な仕組みです。

通知手段には内線電話に加え、チャット(TeamsやSlack)やメール、SMSなどがあり、社内の業務フローに応じて柔軟に選択できます。

また、受付と同時に来訪履歴の記録が行われ、データとして管理されることで紙の名簿では実現できなかった検索性やセキュリティ対策にもつながります。

これまで人が行っていた受付業務を仕組みによって再現・最適化する。それが受付システムの核となる役割です。

無人受付システム・有人受付システムの違い

受付システムには、完全に無人で運用する「全自動型」と、スタッフがバックオフィスでモニタリングを行いながら運用する「半自動型」の2タイプがあります。

無人型は人手をかけずに来訪者がセルフ操作でチェックインできるスタイルです。

特に感染症対策や人件費の削減を重視する企業に適しています。

一方、操作に不慣れな高齢者や初めての来訪者などには、操作のフォローが必要となる場面もあるため、有人サポートを併用できる柔軟な仕組みが求められます。

たとえば、通常は無人運用しつつ、緊急時や操作に困った場合はインターホンや遠隔対応でサポートするハイブリッド型も存在します。

導入目的や来訪者の属性に応じて、適切な運用形態を選ぶことが重要です。

クラウド型・オンプレ型の違い

受付システムは導入方式によって「クラウド型」と「オンプレミス型」に分類されます。

クラウド型は、インターネット経由で利用できる月額課金型等のサービスで、導入や運用のハードルが低いのが特徴です。

初期費用も抑えられ、アップデートやメンテナンスも自動で行われるため、システム管理に人手をかけられない中小企業に向いています。

一方でオンプレミス型は自社サーバーにシステムを構築して運用する方式で、社内ネットワークだけで完結する分セキュリティ要件の厳しい業種や大企業で選ばれる傾向があります。

外部環境に依存せずカスタマイズ性にも優れている点がメリットです。

それぞれに長所と短所があるため、セキュリティやコスト、運用体制などを踏まえて選択する必要があります。

| 項目 | クラウド型受付システム | オンプレミス型受付システム |

| 提供形式 | インターネット経由でサービス提供(SaaS) | 自社ネットワーク内にサーバを設置し、ローカルで運用 |

| 初期費用 | 低い(端末+月額利用料等) | 高い(サーバ構築・ソフト導入・設計開発が必要) |

| 月額料金 | 必要(月額数千円〜) | 基本的に不要(買切型) |

| 導入スピード | 早い(数日〜1週間程度で導入可) | 遅い(要設計・開発、数週間〜数ヶ月かかることも) |

| セキュリティ | 通信暗号化やデータ保護はベンダー任せ、クラウド基準に依存 | 自社ポリシーで細かく制御可能、ネットワークを閉じる運用も可 |

| カスタマイズ性 | 限定的(ベンダーによる) | 高い(社内システムや業務フローに合わせて柔軟に開発できる) |

| 運用・保守の負担 | 低い(アップデート・障害対応はベンダーが対応) | 高い(システム管理者が必要、定期的な保守作業が発生) |

| 拠点間の管理連携 | 容易(複数拠点をクラウド上で一元管理可能) | 拠点ごとに別途導入・連携が必要な場合が多い |

| 主な向いている企業タイプ | 大企業からスタートアップまで、多拠点運用をしたい企業 | セキュリティ要件が厳しい企業、社内システムとの連携を重視する大企業など |

その他の分類(業種別・用途別)

受付システムは導入シーンに応じて多様なタイプに分類されます。

例えば、オフィス向けの受付システムは来訪者情報をTeamsやチャットツールに連携する機能が重視される一方、工場や研究施設向けでは本人確認の厳格化やゲートシステムとの連携が求められます。

他にもイベント会場では、大量の来場者をスムーズに捌けるQRコード対応型や、事前登録機能を備えたタイプが有効です。

最近では教育機関やクリニック向けなど、業界特化型のシステムも増えており、用途によって機能の優先度が大きく異なります。

「自社にとって何が必要か」を明確にすることで、適切なシステム選定の第一歩となります。

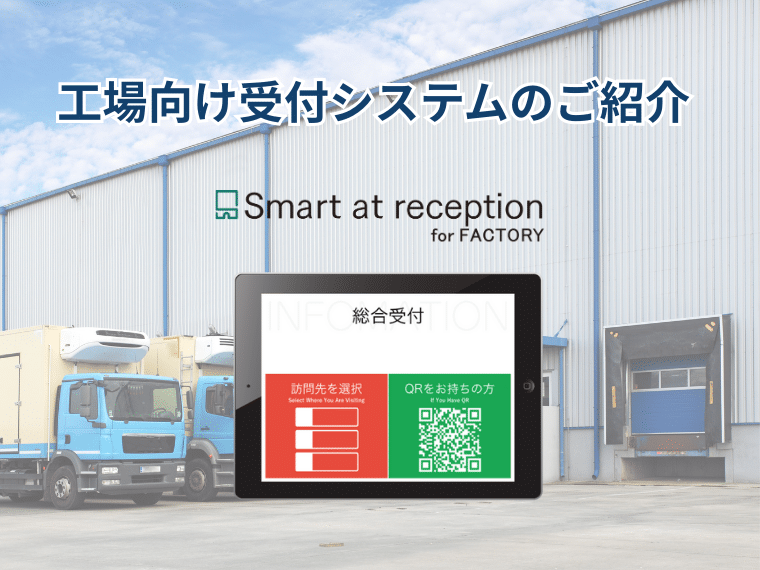

M-SOLUTIONSでは、ニーズに合わせた受付システムを提供しておりますので、ぜひご覧ください。

\オフィス向け受付システム「Smart at reception」/

\工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」/

\店舗向け受付システム「Smart at reception OneTouch」/

\イベント向け受付システム「Smart at event」/

受付業務の従来の課題とシステム化の流れ

受付は長らく「人が対応する業務」として根付いてきましたが、近年ではその在り方自体が見直されつつあります。

本章では従来の受付業務にどのような課題があったのかを整理し、なぜ今「受付システム」への移行が加速しているのか、その背景と流れをひも解いていきます。

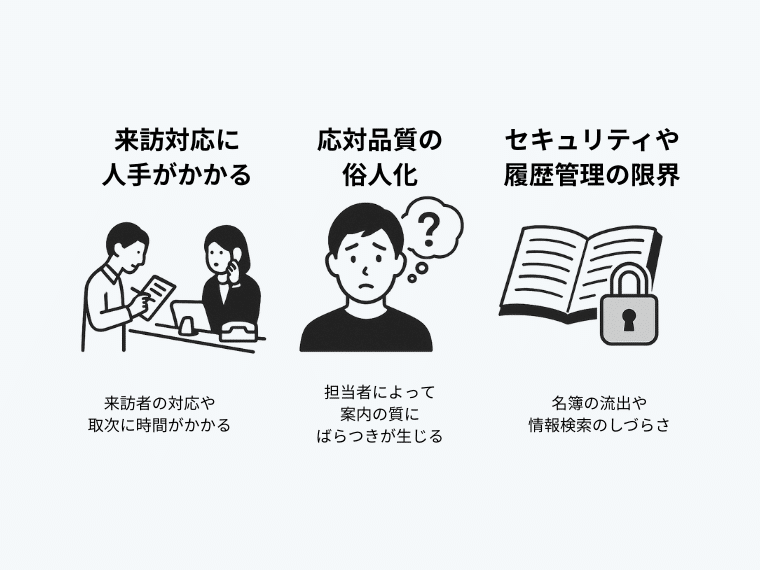

来訪対応に人手がかかる

従来の受付業務では来訪者に紙の受付表へ記入を求め、それを受付担当者が確認を行ったうえで電話や内線で担当者へ取り次ぐという一連の流れが一般的でした。

このような作業は1件あたり数分以上を要し、ピークタイムには待ち時間や対応漏れも発生してしまうことが課題でした。

また、同時に複数の来訪がある場合は1人の受付担当では対応しきれずに業務が滞るリスクも生じます。

応対品質の属人化

来訪者に対する説明や案内は受付担当者のスキルや対応力に左右されやすく、応対の質にばらつきが出やすい業務でした。

新人や派遣スタッフでは情報に詳しくないこともあり、結果的に来訪者へ不安を与えることにつながってしまうケースもありました。

受付システムを導入することで、誰が対応しても一定品質を保てる運用が実現でき、業務の属人化を防ぐ手段になります。

セキュリティや履歴管理に限界がある

紙の来訪名簿では、手書きのため情報が読みにくかったり、記入漏れや虚偽の情報が記載されたりすることも少なくありません。

また、情報の検索性も低く過去の来訪履歴を確認する際には膨大な手間がかかっていました。

名簿の放置による個人情報漏洩のリスクもあるため、受付情報の管理は企業にとってセキュリティ上の課題でもありました。

受付システムであれば来訪データをデジタルで安全に保管し、必要に応じて素早く検索・出力することが可能です。

受付システムの導入が進む理由と背景

受付システムの導入が注目されているのは単に「新しいから」ではありません。

企業の環境や社会的背景が大きく変化する中で受付業務もそれに合わせて進化する必要性が生まれています。

ここでは導入が進む主な3つの理由を掘り下げていきます。

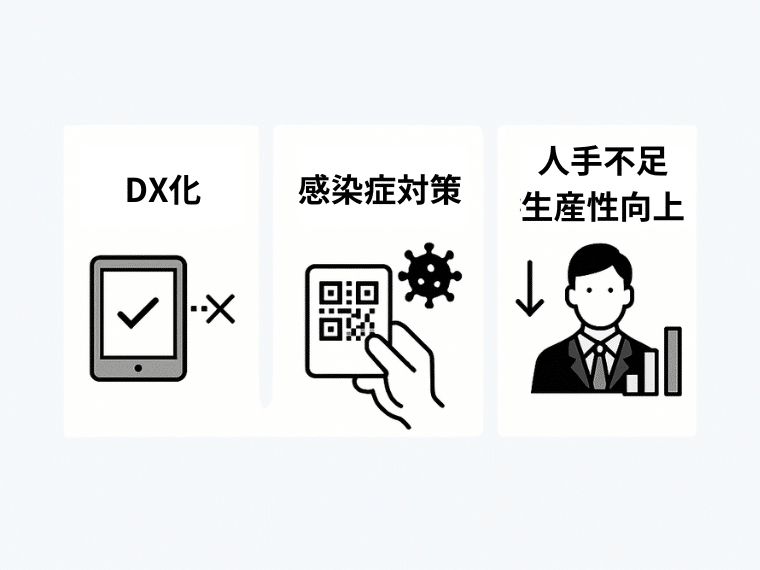

業務のデジタル化・DX

企業全体で進む「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の潮流の中で、受付業務のような定型タスクは最もデジタル化が進めやすい領域です。

例えば、これまで受付スタッフが対応していた来訪者の記録・内線連絡・応接室案内といった一連の作業を、iPadやタブレット端末1台で代替できるようになります。

特にクラウドサービスや社内チャットと連携できる受付システムであれば、来訪通知をTeamsやSlackに自動で飛ばすことも可能です。

紙の名簿や手動の取り次ぎが不要になることで、受付にかかる時間と手間を大幅に削減し、総務・情シス部門の業務効率も飛躍的に向上します。

また、システム上に記録が残るため、来訪履歴のトレースや社内報告にも活用可能で、業務の透明性向上にも寄与します。

受付という「入り口業務」にこそ、企業のDXを象徴する意義があるのです。

感染症対策としての非接触化

新型コロナウイルスの流行をきっかけに、多くの企業が「人と人が直接対面しない」業務設計を強く意識するようになりました。

受付対応も例外ではなくタブレットやQRコードを活用した非接触型の受付手段が急速に普及しました。

例えば、来訪者が事前に送られたQRコードをかざすだけでチェックインが完了し、担当者にはチャットで即時通知される仕組みが一般的になりつつあります。

手書きで記入する必要がなく、名簿の共有も不要なため、ウイルスの媒介リスクも抑えられます。

また、受付端末には抗菌パネルが採用されている製品もあり、物理的な接触を最小限に抑えた設計が進んでいます。

結果として来訪者だけでなく社内スタッフの安心感にもつながり、企業の感染症対策として評価される要素の一つになっています。

人手不足と生産性向上の両立

中小企業やスタートアップを中心に人手不足の悩みは年々深刻化しています。

とくに受付業務のように「担当者は必要だが常にフルタイムで必要なわけではない」といったポジションに人的リソースを割くのが難しくなりました。

受付システムを導入すれば、常駐の受付スタッフを減らしながらも業務の質を維持・向上することが可能です。

たとえば、来訪者の情報を自動で記録し、担当者にチャットで通知するシステムを導入すれば、現場の社員が本来の業務に集中できる環境が整います。

さらに、複数拠点で同じシステムを活用すれば、管理部門が本社から一括して受付状況を確認することもでき、遠隔でのモニタリングや対応体制の構築も容易になります。

人材リソースが限られている企業にとって、受付システムは生産性と効率の両立を実現する強力なパートナーとなるのです。

受付システムの機能と利用の流れ

受付システムは単に「名前を記録する装置」ではありません。

来訪者がチェックインしてから担当者へ通知され、入退館履歴が保存され、必要に応じてデータが可視化されるまで、複数の機能が連携して一連の体験を構成しています。

本章では、受付システムを使うとどのような流れになるのか、実際の利用プロセスに沿って解説します。

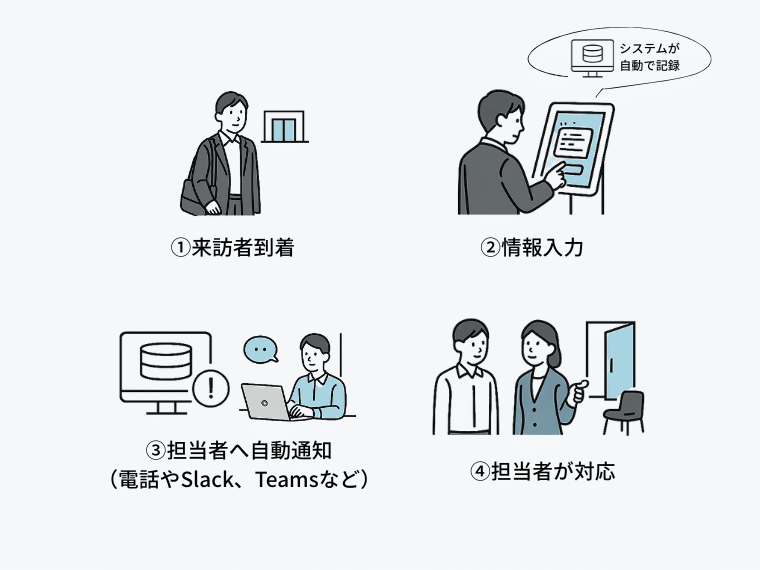

来訪者によるチェックイン操作

受付システムの利用は来訪者がオフィスに到着して最初に行う「チェックイン操作」から始まります。

従来のように受付台で名前を告げるのではなく、タブレット端末や専用の受付機に向かって自分で情報を入力する形が一般的です。

チェックインは画面に表示された案内に沿って数ステップで完了します。

来訪者は氏名・会社名・訪問先の部署・担当者名などを入力し、場合によってはQRコードをかざすだけで操作を終えることもできます。

直感的なUIが採用されているシステムが多く、ITリテラシーに自信がない方でもスムーズに操作できるよう工夫されています。

また、入力された情報はリアルタイムでシステムに記録され、次のステップである通知処理へと進みます。

入力項目と記録の仕方

チェックイン時に求められる情報はシステムによって異なりますが、基本的には「来訪者の名前」「会社名」「訪問の目的」「担当者の氏名」などが中心です。

これらの入力情報はすぐに受付システム上に登録され、日時と共に来訪履歴として保存されます。

一部のシステムでは署名入力や顔写真の撮影、受付証の自動印刷などに対応している場合もあります。

これにより本人確認やセキュリティ対策を強化することが可能です。

入力された情報は通知や記録管理にそのまま連動するため、ミスの少ない受付運用が実現できます。

担当者への通知の仕組み

来訪者がチェックインを完了すると次に行われるのが社内担当者への「通知」です。

来訪者が誰を訪ねてきたかを、リアルタイムでその担当者に伝えるための仕組みで、受付システムの中でも非常に重要な機能のひとつです。

通知方法はシステムによって多様化しており、電話に頼らない柔軟な運用が可能になっています。

通知が自動化されることで、受付スタッフの取り次ぎ作業が不要になり、来訪者を待たせる時間も大幅に短縮されます。

通知の種類と応答方法

通知にはいくつかの手段があります。

最も多く採用されているのがTeamsやSlackといったチャットツールへのメッセージ送信です。

来訪者の名前や到着時間、目的が自動で投稿され、担当者はスマートフォンやPCから即時確認できます。

そのほかにも、内線電話や携帯電話への自動発信やメール通知、ポップアップ通知などがあり、会社の業務スタイルに応じて組み合わせることが可能です。

通知後は担当者が受付に出向く・返信ボタンで応対するなど、設定されたルールに従って対応が進みます。

このように、受付システムは「伝える手段」を明確化・標準化することで業務効率を高めています。

入退館の自動記録と管理

受付システムの大きな特徴のひとつが「入退館管理機能」です。

来訪時だけでなく退館時にも操作を行うことで、誰がいつオフィスに出入りしたかの記録を自動で管理できます。

入退館管理機能は単なる履歴の蓄積にとどまらず、セキュリティ対策や非常時の所在確認にも役立ちます。

入退館ログはシステム上に保存され、後から集計・分析することもできるため、施設運用や安全管理の精度向上に寄与します。

入退館管理機能の仕組み

一例ですが、入館時はチェックイン操作、退館時には「チェックアウト」ボタンを押すことで記録が残ります。

一部のシステムではQRコードを再度かざす、または顔認証やICカードで退館処理を行う形式もあります。

入退館の情報は時刻・来訪者名・訪問先情報とともに記録され、担当部署が一覧で確認できる仕組みになっています。

特に外部業者や面談者が多い企業では誰がどの時間帯に在社していたかを一目で把握できることが大きなメリットです。

入館と退館の両方が記録されることで、滞在時間の管理や不正滞在の抑止にもつながります。

訪問履歴の可視化・分析機能

受付システムに蓄積された来訪データは単なる記録で終わるものではありません。

集計や分析によって「どの時間帯に訪問が集中するか」「どの部署に来客が多いか」といった傾向が可視化され業務改善のヒントを得ることができます。

総務や情報システム部門が日々の運用を見直す上でこうした可視化機能は欠かせません。

データの可視化・CSV出力等

システム上で蓄積された来訪履歴は月別・部署別・訪問目的別などで自動的に集計することができます。

視覚的にグラフで表示できるダッシュボード機能が備わっている場合は社内レポート作成の効率も高まります。

また、CSV形式でのエクスポートにも対応しておりExcelやBIツールと組み合わせてより高度な分析を行うことも可能です。

訪問データを活用することで、応接室の利用状況の最適化や繁忙時間帯の予測による体制強化といった施策も検討できるようになります。

受付は単なる「玄関口」ではなくデータ資産の入り口でもあるという視点が重要です。

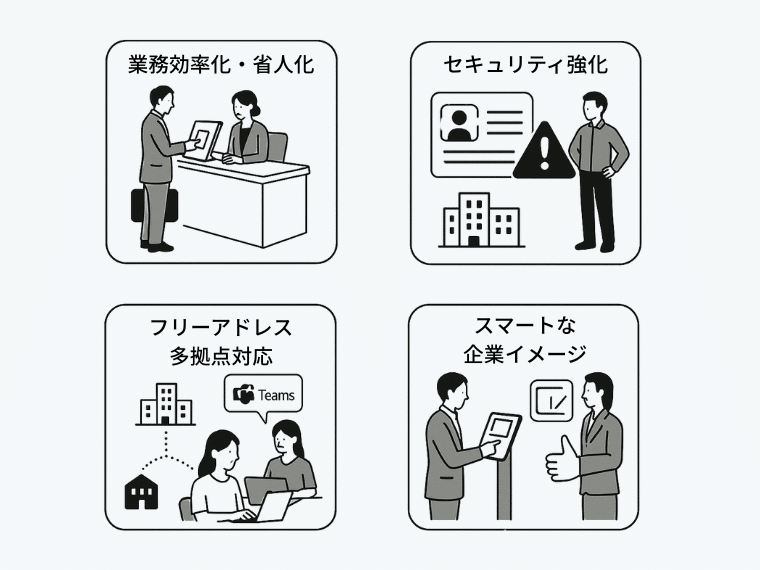

受付システムでここまで変わる!導入メリットと実感できる効果4選

受付システムの導入は単に業務をデジタル化するだけではありません。

従来の受付業務に潜んでいた「人手に頼る非効率」「セキュリティの甘さ」「オフィス対応の柔軟性の欠如」など、さまざまな課題に対して直接的な改善をもたらします。

本章では実際に受付システムを導入した企業が“体感する”効果を具体的に解説していきます。

① 業務効率化と省人化

受付業務は一見シンプルに見えて実際には多くの手間がかかる業務のひとつです。

来訪者の対応、記録の記入、担当者への内線連絡、名札の手渡しなどいずれも人手が必要で、来訪が集中する時間帯には混雑や対応遅れも起こりがちです。

受付システムを導入すればこれらのプロセスが自動化され受付担当の作業負担が大幅に軽減されます。

人員を減らしても安定した対応が可能になるため省人化と業務品質の維持を両立できます。

受付応対の省略による時間短縮

従来のように受付スタッフを経由して内線で連絡を取り、対応者が応接室に出向くという一連の流れは来訪者にとっても待ち時間の長さがネックでした。

受付システムを使えば、チェックインと同時にチャットやメールで通知・電話発信が可能なため、応対までの時間を大幅に短縮できます。

また、受付端末の設置により「担当者が離席中で誰も対応できない」といった事態も防げるようになります。

来訪者のストレス軽減と同時に社内対応のスピードアップを実現できます。

総務・人事部門の業務軽減

来訪履歴の手書き管理、名簿の整理、訪問者数の月次集計などこれまで総務や人事部門が担ってきた煩雑な業務も受付システムの導入によってほぼ自動化されます。

来訪データはそのままシステムに蓄積され、CSV形式での出力や集計もワンクリックで可能です。

これにより、繁忙期でも人員を割く必要がなくなり、限られたリソースでより付加価値の高い業務に集中することが可能になります。

実務を支える現場部門にとっては極めて実用的な改善効果といえるでしょう。

② セキュリティの強化

受付業務は外部との接点であり、同時にセキュリティ上のリスクが生じやすい領域でもあります。

手書きの名簿では誰が来たかを正確に把握するのが難しく、情報漏洩や不審者の入館を見逃してしまうリスクも存在していました。

受付システムの導入によって来訪者の情報が正確にデジタル管理され、不正入館やトラブルへの対応体制が強化されます。

来訪者ログの保存と追跡

チェックイン時に入力された情報は、来訪時刻・訪問先とともに自動記録されます。

履歴データは検索可能な状態で保存されており、「誰が・いつ・どこへ訪れたか」を後から追跡することが容易になります。

この仕組みによって、不審なアクセスの有無を調べたり緊急時に特定の訪問者を特定したりといったセキュリティ面での対応力が大きく向上します。

万が一のトラブルにも迅速かつ的確な対応が可能になります。

不審者・未登録来訪者への対策

事前登録がない来訪者や担当者が不在の状態での訪問など、対応が難しいケースにも受付システムは対応可能です。

たとえば、特定の条件を満たさない来訪者にはアラート通知を出したり有人対応へ切り替える設定を行ったりすることで、リスクの高い状況を自動的に識別し管理部門が即座に把握できます。

また、顔認証やQRコードによる本人確認を取り入れることで本人以外のなりすましリスクも防止できます。

企業の信頼性を守るうえでも有効な対策です。

③ フリーアドレス・多拠点勤務への対応

現代の働き方は多様化が進み、固定席のないフリーアドレス制や複数拠点・在宅勤務を取り入れる企業が増えています。

こうした環境下でも受付業務を一元的に管理できる柔軟な仕組みが求められるようになりました。

受付システムは物理的な受付場所に依存せずに運用できるため、変化する働き方にも柔軟に対応できます。

拠点をまたぐ一元受付管理

全国各地に支社やサテライトオフィスを持つ企業では受付システムをクラウドで一括管理することで、すべての拠点の受付状況を本社から確認できます。

来訪情報は拠点ごとに記録され、訪問頻度や利用傾向の分析も可能になります。

このような一元管理の仕組みにより現地の運用に任せきりにせず、本社が全体を統制できる安心感が得られます。

在宅勤務との連携(例:Teams通知)

受付システムは在宅勤務やハイブリッド勤務との親和性も高く、担当者がオフィスにいない場合でもリアルタイムで通知を受け取ることができます。

たとえば、Teamsと連携していれば来訪があった瞬間に自分のスマートフォンに通知が届き、対応の指示や返信をその場で行うことが可能です。

リモートワークを前提とした働き方が浸透する中で、こうした仕組みは「当たり前の受付体験」として求められるようになっています。

④ 企業イメージの向上とスマートな印象

受付は来訪者が最初に接する企業の「顔」ともいえる場所です。

その印象は、会社全体の評価に直結する重要な要素です。

受付システムの導入は業務効率やセキュリティ向上に加えて対外的なイメージアップにも寄与します。

無人・タッチレスで洗練された印象

近年では来訪時にタブレットでスマートに受付が完了する企業が増えており、その体験自体が「先進的で効率的な企業」という印象を来訪者に与えています。

とくにタッチレス操作やQRコード認証が採用されている場合コロナ禍以降の衛生面の配慮としても高く評価されます。

こうした体験は取引先や採用候補者など企業を評価する立場の来訪者にとって強い印象を残すポイントとなります。

業務の「見える化」がブランディングに寄与

受付システムによって来訪状況や応対履歴がデータ化され業務プロセスの透明性が高まることは社外への信頼性にもつながります。

「誰が、どのように、どのようなルールで来訪者を管理しているか」が明文化されていることは、コンプライアンスや情報管理の面でも高い評価を得やすくなります。

社内オペレーションの整備が、結果的に企業ブランドの強化へと結びついていきます。

受付システム導入前に確認すべき注意点と対策

受付システムは多くの利便性をもたらしますが、導入にあたってはあらかじめ把握しておくべきポイントも存在します。

初期費用の負担や運用体制の整備、トラブルへの備え、利用者の操作習熟度など、現場でスムーズに機能させるための条件を事前に確認しておくことが重要です。

本章では導入後の“想定外”を防ぐために知っておきたい注意点とその対策を紹介します。

初期コストと運用負担のバランス

受付システムは業務効率化に寄与する一方で、導入に伴うコストや社内リソースの確保といったハードルがあるのも事実です。

見落としがちな点を整理し、自社に適した規模と体制で導入するための判断軸を確認しましょう。

初期導入費用の相場と注意点

受付システムの初期導入費用は「何をどこまで導入するか」によって大きく変わります。

たとえば、小規模なオフィスでiPadを1台設置し、QRコードによるチェックイン機能を使うだけであれば、iPad本体料金、クラウド型のシステム利用料は月額1万円程度から始めることができます。

設置用のスタンドやプリンター(来訪者用の受付証発行)を追加すると、さらに費用がかかるでしょう。

一方、複数拠点で一元管理するような中規模〜大規模企業では専用端末の導入、通知連携のカスタマイズ、セキュリティ強化機能の追加などによって、初期費用が30〜100万円規模になるケースもあります。

システムによっては初期設定支援や研修、保守契約がオプションになっているため、「見積書の金額だけ」で判断せずに、どこまでが費用に含まれているか、月額でかかるランニングコストはどうかを細かく確認しておく必要があります。

特に注意したいのは「初期費用を抑えたけれど、通知が不安定で現場が混乱した」「必要な機能が有料オプションだった」といった、後からの機能追加・再契約でコストが膨らむパターンです。

導入前の段階で「理想ではなく、実際の業務に必要な機能は何か?」を洗い出しておくことが、結果的に無駄な出費を防ぐことにつながります。

管理者・現場担当者の負荷見積もり

受付システムの運用は「設置して終わり」ではありません。

実際の導入後には毎日発生する通知の確認、操作方法の問い合わせ対応、来訪者データの確認・出力、設定変更など、一定の運用タスクが伴います。

たとえば、総務部の担当者がTeamsで通知を受け取る体制にした場合、どのタイミングで誰が対応するのか、連絡ミスがあった場合のフォロー手順はどうするのかといった運用ルールを明確にしておく必要があります。

また、「操作がうまくできない」「チェックインしたが通知が来ない」などのトラブル対応も、最初のうちは管理担当者が都度フォローに入ることになります。

こうした対応は日々の業務の合間に行うことが多いため、情シスや総務の限られた人員で対応できるかどうかを事前に見積もっておくことが重要です。

導入後の負荷を軽減するには、ベンダー側が操作説明用の動画やマニュアルを提供してくれるか、問い合わせ対応のサポート体制が整っているかも大きなポイントになります。

社内のITリテラシーが高くない場合や、属人的な運用を避けたい場合は、誰でも簡単に操作できる画面設計や、設定の自動化機能があるシステムを選ぶと運用の安定性が格段に高まります。

トラブルや停止時のリスク対応

どれだけ優れたシステムでも障害や通信エラーが起きる可能性はゼロではありません。

万が一の際にも来訪対応が止まらないよう、バックアップ体制や運用ルールをあらかじめ設計しておくことが重要です。

システム障害発生時の対応策

受付システムにトラブルが発生したとき「現場でどう動けばいいか」が明確になっていないと来訪者への対応が滞ってしまい、企業の印象にも影響を与えかねません。

たとえば「画面がフリーズして動かない」「通知が届かない」など、軽微な障害であっても対処の流れを事前に定めておくことが大切です。

こうした事態に備えて現場対応マニュアルを紙で用意しておくと誰が当番でもスムーズに対応できます。

具体的には、以下のポイントを参考に盛り込んでおくと安心です。

- 端末の再起動方法(手順・ボタン位置などを明記)

- 通知が届かない場合の代替連絡手段(内線番号・チャットグループなど)

- 対応に困った場合の社内管理者の連絡先(名前・携帯番号)

- 一時的な対応として使える来訪者記録表・ペンの設置場所

ベンダーによっては障害発生時のマニュアルテンプレートを提供している場合もあるため、契約前にサポート範囲を確認しておくと安心です。

日々使う業務ツールだからこそ「万が一」にも備えた準備をしておきましょう。

通信・クラウド障害時の代替手段

クラウド型の受付システムはセキュリティの高さやスピーディなアップデート対応、拠点を問わずに使える利便性など、現代の業務環境に非常にフィットした仕組みです。

多くの企業で安定的に運用されており、日常的なトラブルはごく稀です。

とはいえ、社内ネットワークのメンテナンスや回線トラブルといった外的要因によって、システムが一時的に使えない場面がまったくのゼロとは言い切れません。

そうしたケースに備えて、あらかじめ「簡易的な受付対応の流れ」を定めておくことは、より安心して日常運用を続けるための一助となります。

たとえば、チェックイン端末が一時的に操作できない場合には、来訪者に紙の受付記録用紙へ必要情報を記入してもらい、担当者へは社内チャットや内線で通知を行うといった運用が考えられます。

このような対応は一時的なものですが、普段と変わらない来訪対応を継続できるという点で、企業としての信頼感にもつながります。

復旧後に手書き記録をシステムに転記しておけば履歴管理の整合性も保たれます。

また、こうした対応方法をあらかじめ資料化しておけばどの担当者が当番でも落ち着いて対応できます。

クラウドシステムを「正しく備えて活用する」ことは、運用の不安を最小限にし、日常的な利便性を最大限引き出すための賢い選択です。

ITに不慣れな利用者への配慮

どんなに高機能なシステムでも実際に使う来訪者が戸惑ってしまっては意味がありません。

特に高齢者や初めて利用する方、外国人来訪者などにとって操作が分かりづらい場合、企業側の印象にも影響を及ぼします。

ユニバーサルデザインの視点から使いやすさへの配慮が重要です。

高齢者や機械に不慣れな人の対応

タッチパネル操作に慣れていない来訪者のために操作案内POPや画面上の音声ガイドを用意することが有効です。

また、スタッフによるフォローが可能な体制(遠隔対応・有人サポート呼び出しなど)を整えておくと現場での混乱も防げます。

さらに、導入初期には来訪者が多い時間帯にスタッフがそばに立って補助する「伴走期間」を設けることで、利用者に安心感を与えることができます。

多言語・視覚障害者向け機能の有無

外国籍の来訪者や視覚に不自由がある方への対応も事前に検討しておく必要があります。

システムによっては多言語対応(英語・中国語など)や画面の文字拡大・音声読み上げ、色覚対応モードの搭載などが可能なものもあります。

こうした機能の有無をチェックすることで、誰にとっても使いやすい受付環境を整備でき、企業としての信頼性向上にもつながります。

受付システムの選び方と比較ポイント

受付システムを導入する際は選択肢の多さに戸惑う企業も少なくありません。

どの製品も「便利」「多機能」「高セキュリティ」をうたっていますが、重要なのは「自社の受付業務にフィットしているか」という視点です。

本章では自社に最適なシステムを見極めるために押さえておきたい判断軸と比較ポイントを具体的に紹介していきます。

自社の課題整理と必要機能の明確化

システム選定の第一歩はカタログを並べて比較することではありません。

まずは「なぜ受付業務をシステム化したいのか」「現在どこに課題があるのか」を言語化することが欠かせません。

導入目的が曖昧なままでは、機能の過不足が発生しやすく現場での活用も進みません。

まずは以下のチェックリストを参考に導入目的や自社の課題整理を行いましょう。

| 項目 | はい / いいえ |

| 担当者が不在時の来訪対応に時間がかかっている | □ はい □ いいえ |

| 紙の記名簿を使用しており、履歴管理や検索が非効率である | □ はい □ いいえ |

| 来訪者情報を社内ツール(TeamsやSlackなど)でリアルタイム通知したい | □ はい □ いいえ |

| 複数拠点の来訪情報を一元管理したい | □ はい □ いいえ |

| セキュリティ監査や来訪記録のエビデンス提出が求められる | □ はい □ いいえ |

| フリーアドレスや在宅勤務中でも来訪対応が必要 | □ はい □ いいえ |

| 来訪者にスマートで印象の良い受付体験を提供したい | □ はい □ いいえ |

業務課題の洗い出しと目的の明確化

受付対応において

「来訪者への取り次ぎに時間がかかっている」

「記名帳の情報が読みにくく、履歴が活用できない」

「受付担当者が常に固定され、他業務との兼務が難しい」など、現場で日常的に感じている不便さをまず書き出してみましょう。

たとえば、ある企業では「昼休みや夕方に担当者が離席していて、来訪者を待たせることが多かった」ことをきっかけに、Teams通知機能付きの受付システムを導入した事例もあります。

このように課題と導入目的が直結していれば必要な機能の優先順位が自然と見えてきます。

また、セキュリティ強化を目的とするなら「顔認証」や「QRコードでの事前チェックイン」、属人化対策なら「自動記録と応対履歴の可視化機能」など、目的と機能の対応関係を意識することが重要です。

必須・あれば便利な機能のリストアップ

目的が明確になったらそれを実現するための機能を「必要不可欠な機能」と「あると便利な補助機能」に分類しましょう。

たとえば「必須」に該当するのは通知機能(内線・チャット)、チェックイン操作、来訪履歴の保存・出力などで、どのシステムにも共通して必要とされる項目です。

一方で「便利」な機能としては、顔認証による本人確認、TeamsやSlackとの連携、来訪者向けの受付証印刷、フロア案内の表示などが挙げられます。

ここで大切なのは、「あったら便利」に過度に引っ張られすぎないことです。

あくまで運用をシンプルに保つことが、導入初期のスムーズな定着には欠かせません。

初期段階では「最小構成でしっかり回ること」を意識し、必要に応じて段階的に機能を拡張するのが理想的な導入プロセスです。

製品比較時に見るべきポイント

自社に必要な機能と目的が明確になったらいよいよ複数の製品を比較検討するフェーズです。

ここで重要なのは「カタログスペック」だけでなく、「実際の運用にフィットするかどうか」という現場視点で判断することです。

通知手段・UIの使いやすさ

来訪者の情報が誰に・どう届くかは受付システムの中でも中核をなす機能です。

たとえば、総務のスタッフが常時Teamsを使っているならそのまま通知を受け取れる連携機能がある製品を選ぶことで、運用の負荷を最小限に抑えられます。

また、管理画面の操作性も重要です。

来訪履歴の検索、設定の変更、ユーザー管理など、日常的に触れる機能が“迷わず操作できる”UIになっているかは導入後の定着に大きな影響を与えます。

一度の操作で完了するか設定項目が整理されているかなど、実際の操作画面のデモ確認は必須です。

サポート・導入支援の充実度

特に初めて受付システムを導入する企業にとっては製品の機能以上に「支えてくれるベンダーかどうか」が成否を左右します。

たとえば、「管理画面の操作が分からない」「通知が届かない」といった初期トラブルの際にチャット・電話などで迅速に対応してもらえるか。

導入前のヒアリングや導入後のフォローアップがあるかどうかも確認しましょう。

「システムはいいが誰にも相談できない」という状況は避けたいものです。

サポート体制の手厚さは運用継続の安心感に直結します。

費用感と契約形態(買切・月額)

最後に確認したいのがコスト構造です。

クラウド型システムでは月額料金で利用できるものが多く、初期投資を抑えられる反面、契約内容やオプション設定によってランニングコストが変動することもあります。

たとえば、ある製品では「来訪通知は基本機能内で提供されるがTeams連携や受付証プリンタは別料金」といったプラン構成になっていることもあるため、月額費の内訳・想定利用規模・オプション費用を明確にしたうえで試算することが必要です。

一方、買切型(オンプレミス型)の場合は初期費用は高くなるものの、月額料金が発生しないため長期利用を前提とする場合にはコストパフォーマンスが高くなることもあります。

契約期間や導入形態の柔軟性なども踏まえて短期コストと中長期コストの両面から判断することが重要です。

| 項目 | クラウド型(サブスクリプション) | オンプレミス型(買切) |

| 初期費用 | 0〜30万円程度(端末購入、初期設定費など) | 30〜100万円以上(サーバ構築・カスタマイズ開発含む) |

| 月額費用 | 1万円程度 | 不要(ただし保守費やアップデート対応が別契約の場合あり) |

| 契約期間 | 月単位 or 年間契約 | 買切契約(一括導入)+保守契約(年契 or 別途都度対応) |

| 費用発生の単位 | 「1拠点ごと」or「1端末ごと」など | 企業単位/ネットワーク単位での導入が多い |

| アップデート対応 | 常に最新版へ自動アップデート(無料または月額内) | 都度開発・有償アップデートが基本 |

| 追加機能の対応 | プラン変更やオプション追加で対応(柔軟) | 初期設計に含まない機能は別途開発が必要な場合が多い |

| 導入企業に多い業種・規模 | スタートアップから大企業まで/複数拠点運用企業 | セキュリティ厳格な大企業/独自システム連携が求められる業種(金融・製造など) |

2025年版おすすめ受付システムを目的別に紹介

受付システムを比較する際「どれも似ていて違いが分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

実際の選定では自社の規模や業務の優先事項に応じて最適なタイプを選ぶことが重要です。

本章では2025年時点で多くの企業に導入されている主要な受付システムの中から目的別に最適な製品タイプを紹介していきます。

用途別に見るおすすめ製品

ここではシンプルに導入したい企業から、セキュリティを重視する企業、大規模・多拠点での運用が必要な企業まで目的別に最適な製品タイプをご紹介します。

シンプル導入向け

「受付システムを初めて導入する」「まずは最小限の機能で効率化を始めたい」という企業には、QRコード対応やTeams通知など基本機能に特化した軽量なクラウド型製品がおすすめです。

iPad1台とWi-Fiがあればすぐに導入でき、設定も直感的な管理画面から可能なため、ITに詳しくない担当者でもすぐに運用を開始できます。

通知手段がTeamsやSlackなどのチャット/メールで選べる製品やサブスクリプション型のサービスはスタートアップや小規模チームでも手軽に導入可能です。

\M-SOLUTIONSの提供する受付システムシリーズでは「Smart at reception」または「Smart at reception OneTouch 」がおすすめです/

セキュリティ・多機能重視向け

「外部の来訪者が多く本人確認を厳密にしたい」

「管理部門からの監査や履歴管理に耐えうる体制が必要」という企業には顔認証・写真撮影・事前来訪申請・受付証発行などのセキュリティ機能を備えた製品が適しています。

とくに製造業や金融業、機密情報を扱う企業では来訪者の履歴と身元が確実に残る仕組みが求められます。

また、管理画面から即座に入退館履歴を出力できる、訪問目的や担当者別のフィルタ機能が充実しているシステムであれば社内稟議にも説得力を持たせやすくなります。

\M-SOLUTIONSの提供する受付システムシリーズではSmart at receptionがおすすめです/

大規模・多拠点対応向け

支社や拠点が全国に複数あり受付業務を一括管理したい企業にはクラウドで一元管理ができ拠点ごとに通知設定や管理権限を柔軟に分けられるタイプの製品が適しています。

たとえば、本社の情シス部門が各支店の来訪データを一覧で確認できるダッシュボードがあり、操作ログの管理も可能なシステムであれば運用状況の把握や改善提案がしやすくなります。

また海外拠点と連携したい場合は多言語対応の有無もポイントになります。

大規模企業では「セキュリティ基準が高い」「社内稟議が厳しい」ことも多いため、導入事例が多くISMSやプライバシーマーク取得済みのサービスを選定すると安心です。

\M-SOLUTIONSの提供する受付システムシリーズではSmart at receptionがおすすめです/

比較表による製品一覧

残す項目は「製品名・チェックイン方法・通知手段・履歴管理機能」

| 製品名 | チェックイン方法 | 通知手段 | 履歴管理機能 |

| Smart at reception | タブレット入力・QRコード | 電話、メール、Teamsなどのビデオ通話、Slack・Teams・Chatwork・LINE WORKSなど多数のビジネスチャット | ◎ |

| RECEPTIONIST | タブレット入力・QRコード | Slack・Teams・Chatwork・LINE WORKSなど多数のビジネスチャット | ◎ |

| WowDesk | タブレット入力・予約番号入力 | WowTalk、Teams、スマートスピーカー | ◎ |

| ラクネコ | タブレット入力・QRコード・名刺撮影・手書き入力 | 電話、Slack・Teams・Chatwork・LINE WORKSなど多数のビジネスチャット | ◎ |

※2025年4月時点で、webサイト等からわかる範囲での掲載となります。

受付システムの導入ステップを初心者向けに丁寧に解説

受付システムを導入することを決めたとしても

「何から始めればいいのか分からない」

「どこまで社内に説明すべき?」

といった悩みはつきものです。

特に初めてこうした業務ツールを導入する場合は社内外の調整やトラブルへの備えをきちんと行っておかないとスムーズに定着しない可能性があります。

この章では導入担当者が現場で迷わないようにトライアルから本番運用までの一連の流れを丁寧に解説していきます。

トライアル運用と現場の反応収集

いきなり全社導入するのではなくまずは1〜2週間ほどテスト導入(トライアル運用)を実施するのが理想的です。

初めてのシステムは操作性・通知の精度・画面の分かりやすさなど「使ってみないと分からない」部分が多く存在します。

トライアルによって現場の反応を実際に収集し、調整すべき点を事前に洗い出すことができます。

テスト運用の目的と準備事項

テスト運用ではまず本番同様にタブレット端末を受付に設置し担当者に通知が届く仕組みを構築します。

構築時は来訪履歴の記録がきちんと残るか、通知にタイムラグがないか、来訪者に操作が難しくないかなど、具体的なチェックポイントを用意して観察しましょう。

また、利用時間帯や混雑状況を考慮し、複数パターンで試すことで本番導入後のトラブルを予測できます。

社内ヒアリングと改善反映

トライアル終了後には受付を利用した社員や来訪者、総務担当者からの声を集めます。

「QRコードの読み取りが遅い」

「通知が分かりにくい」

「管理画面のどこを触ればいいか迷った」

といった具体的な意見は本番設定にフィードバックする貴重な材料になります。

ベンダーと共有することで操作フローの改善や設定変更などにも柔軟に対応してもらえるため、この時点で課題を洗い出しておくことが重要です。

本番導入と運用ルールの整備

トライアルでの課題を反映したうえでいよいよ本番導入フェーズへと進みます。

本番切替をスムーズに進めるためには社内関係者の巻き込み・スケジュール調整・運用ルールの明確化が欠かせません。

社内での導入説明と合意形成の進め方

導入決定前後には総務・情報システム・セキュリティ部門、さらには部門長や経営層への説明が必要になる場合があります。

その際はトライアル結果や他社導入事例を資料化し、導入目的・期待できる効果・コスト感・リスク対応策を明示したプレゼンを用意するとスムーズです。

また、説明会を開催し現場社員からの疑問や不安を吸い上げておくと、導入後の納得感が大きく変わります。

ベンダーとの導入スケジュール調整のポイント

本番導入に向けてはベンダーと以下のような項目を調整しておく必要があります。

- 機材納品・設置スケジュール

- 初期設定(通知先、部署分け、チェックイン項目)

- 社内向け操作研修(オンサイト or オンライン)

- マニュアル・管理者向けハンドブックの提供

社内繁忙期や来訪の多い時期は避け、比較的落ち着いた時期に本番切替日を設定するのがおすすめです。

来訪者への案内と社内周知の工夫

本番導入後は来訪者にとっても「受付が変わった」という点で戸惑いが生じる可能性があります。

そのため、以下のような案内をあらかじめ用意しておくと安心です。

- 受付に設置する「操作方法のPOP」やステップガイド

- 事前案内メール(QRコード付き)テンプレート

- 担当者が不在時に使える代替連絡カード(例:総務直通内線番号)

社員向けにも社内ポータルやチャットで「いつから切り替えるか」「困ったときはどうするか」を共有しておきましょう。

運用マニュアルの整備と社内教育の体制づくり

受付業務が属人化しないようシステム操作や管理方法をまとめた運用マニュアルを作成しておきましょう。

特に以下のような内容は誰が見ても分かるように明文化することが重要です。

- 通知先の変更方法

- 来訪履歴の出力手順

- QRコードの事前発行方法

- 緊急時の手動対応(例:受付表・内線番号)

さらに、新任担当者への引き継ぎやトラブル時の即対応を見越して、定期的な社内勉強会や情報共有の仕組みも整備しておくと継続的な運用が安定します。

初期運用フェーズで想定されるトラブルと対策

導入後、最初の数週間は

「通知が届かない」

「チェックイン画面が表示されない」

「操作が分からない」

といったトラブルが発生する可能性があります。

こうした事態に備え簡易的な紙の受付記録用紙や、ベンダーサポートへの連絡体制を準備しておくと安心です。

また、トラブルが発生した際は必ずログを残しベンダーと共有することで、再発防止や改善対応をスムーズに進められます。

まとめ

受付システムは単なる来訪者対応の自動化にとどまらず、業務効率・セキュリティ・顧客体験の向上といった多方面に価値を提供する企業運営の基盤へと進化しています。

多拠点管理や遠隔対応、データ活用などのトレンドが進む中でその重要性はますます高まりつつあります。

導入にあたっては自社の課題と目的を明確にし、関係部門と連携しながら計画的に準備を進めることが鍵です。

本記事で紹介した製品比較や導入手順を活用することで現場とのギャップを抑え、スムーズな定着を図ることができます。

企業の「第一印象」を担う受付業務を戦略的に見直すことは業務改善の起点にもなります。

受付システムを「育て、活かす」視点を持つことで今後さらに企業価値の向上へとつながります。

弊社では大企業を中心に様々な業態に合わせて受付システム「Smart at reception 」をご提供しています。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\Smart at receptionシリーズへのお問い合わせ・資料請求はこちら/

資料ダウンロードはこちら お問い合わせはこちら![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)