ブログ

【2026年最新版】受付システムの費用相場と導入コストを徹底解説|無料・有料の違いや選定ポイントも紹介

オフィスや病院、店舗などで「受付業務を効率化したい」「無人化を進めたい」と考える企業が増える中で、受付システムの導入を検討する企業が急増しています。とはいえ初期費用や月額料金、さらにはオプション機能にかかる追加費用など導入に必要なコスト全体が見えにくく、比較検討に苦労している方も多いのではないでしょうか。

本記事では受付システムの導入にあたって気になる「費用相場」について、初期費用や月額費用の内訳をはじめ、無料プランと有料プランの違いや、それぞれの活用メリットまでわかりやすく解説します。また、補助金の活用方法やコストを抑える工夫についても取り上げ、費用面で不安を感じている方が判断しやすくなるような情報を網羅しています。

予算の不安や情報の不足に悩むすべての担当者に向けて、導入判断を後押しする実践的な情報をお届けします。

目次

受付システムとは?費用を考える前に知っておきたい基礎知識

受付システムの費用について正しく理解するためには、まずその役割や機能、導入される背景、さらには代表的な種類など、基礎的な知識を把握しておくことが不可欠です。近年では単なる来訪者の受付だけではなく、業務の効率化やセキュリティ対策、さらには企業のデジタル化を支えるツールとして、受付システムは注目を集めています。本章では費用を比較・検討する前に押さえておきたい、受付システムの基本的な要素を解説します。

受付システムの基本機能と役割

受付システムとは企業や医療機関、公共施設などにおいて来訪者の受付業務をデジタルで管理するためのシステムです。従来は有人で対応していた来客手続きをタブレットやPCなどの端末を通じて自動化することで、受付業務の省力化や業務品質の向上を図ることができます。

受付システムは来訪者が氏名や訪問目的、所属企業などを端末に入力すると、担当者に通知が届く仕組みになっておりリアルタイムでのスムーズな案内が可能になります。加えて来訪情報の自動記録機能や入退館履歴の保存、受付票の発行、QRコードでのチェックインなど、受付業務に求められる基本的な機能が一通り備わっているのが特徴です。これにより受付担当者の負担が軽減されるだけでなく、来訪者にとってもストレスのない体験を提供できる点が、多くの企業から支持されている理由の一つといえるでしょう。

受付システムが求められる背景と導入目的

受付システムの導入が広がっている背景には社会的な要請と企業内の課題が複合的に関係しています。特にコロナ禍を契機として、非接触・無人対応の需要が急増したことがシステム導入を後押ししました。また人手不足や業務効率の改善を求める声も強まっており、その解決策として受付システムが注目されています。

導入目的としては人件費の削減が挙げられます。受付業務をシステムに任せることで常駐スタッフを配置する必要がなくなり、コスト削減に直結します。次にセキュリティ強化も導入目的の一つです。来訪者情報が記録されることで入退館の履歴を確認しやすくなり、不審者の侵入防止にもつながります。さらに、担当者への連絡が迅速になるため、来訪者の待ち時間を減らし企業の印象改善にもつながります。最近ではkintoneやGoogleカレンダーなどの外部システムと連携させることで社内情報の活用や業務全体の最適化を図るケースも増えてきました。

受付システムの主な種類(タブレット型・サイネージ型など)

受付システムには導入環境や目的に応じたさまざまなタイプが存在しています。その中でも代表的なものがタブレット型とサイネージ型です。

タブレット型はiPadなどのタブレットを使用して運用します。シンプルかつ直感的な操作ができる点から特に中小規模のオフィスや店舗でよく活用されます。設置も容易で比較的低コストで導入できるのが大きな利点です。

一方でサイネージ型は大型モニターを用いて来訪者に対して企業案内や受付手順を表示できる形式です。来訪者が多い施設や企業イメージを重視する大手オフィスなどで導入されています。企業ブランディングの一環としてインパクトある演出が可能な点も特徴の1つです。

また、内線電話と連携する形式やAIによる音声案内機能を備えたモデルも登場しており、夜間や不在時の対応を自動化する目的でも活用されています。これらの選択肢の中から自社の業態や受付スタイルに合ったタイプを見極めることが導入コストの妥当性を判断する上でも重要となります。

受付システムの費用相場|初期費用・月額費用の内訳

受付システムを導入する際に最も多くの企業が悩むポイントの一つが「費用感の把握」です。業界やシステムの種類によって価格差があるため、適切な予算を立てるためにも費用構成の内訳を知っておくことは重要です。本章では初期費用・月額費用・その他のコストに分けて、それぞれの相場と内訳について詳しく解説していきます。

受付システムの初期費用の相場

受付システムの初期費用は導入形態やサービスによって大きく異なりますが、総額がおおよそ5万円〜30万円の範囲であることが一般的です。最もシンプルなクラウド型の場合は初期費用が無料または数万円で導入できるケースもありますが、端末の購入や設置、ネットワーク環境の整備が必要な場合には費用が膨らむ傾向があります。

例えばiPadを活用したタブレット型の受付システムでは端末代とスタンド、ネットワーク設定を含めて10万円前後になることが多いです。さらに初期設定やマスタ登録の代行、現地での設置サポートを依頼する場合には、別途数万円の費用がかかることもあります。これらの費用は一度限りですが、導入初期の負担としては大きいためあらかじめ確認しておく必要があります。

月額費用の相場と料金体系の考え方

月額費用は提供会社のサービス内容や契約プランによって異なりますが、概ね5,000円〜30,000円の間に収まることが多く、契約内容次第ではさらに高額になるケースも存在します。最も一般的なクラウド型SaaSサービスでは1ライセンスあたりの固定費が設定されています。これに加えて通知機能やデータ保存、外部サービス連携の有無によって金額が変動する場合もあります。

月額料金は利用する機能の範囲や通知の方法、履歴の保存期間、外部サービスとの連携の有無などによって変動します。基本的な機能のみに絞ったプランではコストを抑えられますが、高度なセキュリティ機能や柔軟な通知設定、クラウドでの一元管理などを求める場合には上位プランや追加オプションが必要になる場合もあるため、月額の費用もそれに応じて上がる構造になることが多いです。

また、追加オプションとして通知先の追加やセキュリティログの保存拡張、グループウェア連携といった項目が用意されており、これらを含めると実質的な月額費用が当初の想定よりも高くなるケースも少なくありません。契約時には必要な機能と今後の運用拡張性を見越して適切なプラン選定が求められます。

導入から運用までにかかるその他のコスト

初期費用と月額費用以外にも受付システムの導入から実運用に至るまでにはさまざまな形でコストが発生します。例えばシステムを自社のネットワークや社内規定に合わせてカスタマイズする場合、個別の開発費やコンサルティング費用が加算されることがあります。

また、導入後に社内の運用フローを定着させるための研修費やマニュアル作成費が発生することもあります。さらに、利用拡大に伴って受付端末を追加する場合や新たに支店・拠点に展開する場合は、再度初期設定や環境構築の費用が必要となる場合もあります。

こうした隠れたコスト要因まで含めて見積もりを比較・検討することが最終的な費用対効果の最大化につながります。

受付システム費用の比較ポイントと見積もり時の注意点

受付システムの導入においては単純な月額料金の安さだけで判断するのではなく、機能やサポート体制、追加費用の発生可能性を含めた「実質的な総コスト」での比較が重要です。また、見積もり段階ではサービスごとの仕様差や運用条件の違いが見落としやすいため、結果的に想定外の出費が発生するケースもあります。

本章では費用を比較検討する際の視点と見積書を受け取った際に確認すべき項目を具体的に解説します。

複数サービスの料金プラン比較方法

受付システムの費用はサービスによって価格設定や機能の範囲が大きく異なります。料金表の数字だけを並べて比較するのではなく、どのような費用構造になっているのかを理解したうえでトータルコストで評価することが重要です。

月額費用だけでなく初期費用・運用コストも含めて比較する

多くのサービスでは「月額◯円から」といった表記が目を引きますが、実際には初期設定費用や端末購入費が別途発生することも少なくありません。また、オプション機能の追加や保守費用など継続利用に関わるコストも合わせて計算しなければ正しい費用比較は難しいです。複数サービスを比較する際は、導入から1年〜3年後など一定期間の累計費用をシミュレーションして比較することが大切です。

機能の違いを洗い出し、実運用で必要なものと照らし合わせる

サービスによって標準搭載されている機能の範囲が異なります。例えば「来訪履歴の保存期間」「通知手段」「連携できる外部ツール」など、細かい部分に差があり、自社で必要とする要件が基本プランでカバーされているかを確認することが欠かせません。他にもQRコード発行や履歴保存機能が無料で含まれるサービスもあれば、別途オプション扱いになるものもあります。機能の取捨選択を誤ると、思わぬアップグレードが必要になり、結果的に高くついてしまうこともあります。そのため、自社に必要な機能の有無や要件を一覧で整理し、運用において必須となる機能がどのプランで実現できるのかを見極めることが重要です。

契約形態(年額契約・従量課金)によるコストの変動に注意する

料金プランには月額制・年額制・従量課金制など複数の契約形態があり、それぞれで割引率や支払い条件が変わります。例えば年額契約にすると月額より割安になる一方で、中途解約時の違約金が高くなることもあります。通知件数やデータ容量に応じた従量課金型の場合は、使用量が増えるにつれて想定外のコストが発生することもあるため、固定制プランの確認もしましょう。契約形態の違いは費用構造に直結するため、運用ボリュームを想定したうえで選ぶ必要があります。

見積もりを取得する際に確認すべき項目

見積書はただ金額を確認するための資料ではなく、導入に伴う費用構造や契約条件を可視化する重要なドキュメントです。費用以外にも構成項目や提供条件の内訳を正確に把握し、トラブルを未然に防ぐことが求められます。

| 確認項目 | 確認すべきポイント |

| 基本料金の内訳 | 月額費用に含まれる機能はどこまでか(通知方法・履歴保存・カレンダー連携など) |

| 外部サービス連携の可否 | カレンダーやチャットツールとの連携が可能か、対応プランや料金条件 |

| オプションの扱い | チャット通知、QRコード受付、外部連携などがオプション扱いかどうか |

| 初期設定・設置費用 | 初期設定や端末設置が基本料金に含まれているか、それとも別料金か |

| サポート体制と対応範囲 | 問い合わせ回数、対応時間、担当者の有無などがプラン内かオプションか |

| 見積書の有効期限・価格保証 | キャンペーンの対象期間、契約後の価格変動リスク |

| 保存データの範囲と保管期間 | 来訪履歴やアクセスログの保存期間と、延長時の追加費用 |

| 端末数と拠点追加時の費用 | 将来的な端末・拠点追加時に発生するライセンス料や設定費の有無 |

| 解約条件・違約金の有無 | 最低契約期間、解約時の違約金や費用発生の条件 |

基本料金に含まれる機能と含まれない機能オプションを明示的に確認する

同じように見える見積金額でも含まれている機能の範囲が異なるケースは多く見られます。例えばチャット通知機能やQRコード受付が別料金扱いの場合、それら機能を使いたい企業にとっては見積もりが「実際の運用費用」とはかけ離れてしまいます。導入後に「これは別料金だったのか」と気づくことがないよう、どこまでが基本機能でどこからがオプションになるのかを明確にしましょう。

初期設定・設置・サポートの費用が別途発生するかを確認する

特に注意すべき点はシステムの初期設定や導入支援、現地での設置作業です。これらは基本プランとは別に費用が発生することが多い部分です。また、導入後のサポート体制についても問い合わせ回数の上限や営業時間、担当者の有無などにより内容と費用が大きく異なります。サービスを長期的に安定運用するためにはこうしたサポート費用を見積もり段階で把握しておく必要があります。

見積書の有効期限と価格保証期間の確認を怠らない

見積書には一般的に有効期限が設定されているため、その期間を過ぎると価格や条件が変更されることがあります。また、契約後も初期費用や月額費用が一定期間維持される保証があるのかどうかも確認すべきポイントです。特にキャンペーン価格や期間限定の割引が適用されている場合はいつまで適用されるのかを必ず確認しましょう。

追加費用が発生しやすいケースとは

受付システムの導入では、当初の見積もりには含まれていない「想定外のコスト」が後から発生するケースがしばしば見受けられます。事前にその傾向を知っておくことで、より正確な費用計画が立てられるようになります。

受付端末の台数が複数になる場合

最初は1台のみの運用を想定していても、実際に運用を始めてみると複数台への拡張が必要になるケースがあります。例えば拠点増加に伴った受付の新設やフロアごとに受付窓口を設ける、あるいは複数の入り口に設置するといった状況が発生した場合、それぞれに端末ライセンスや追加設定費が発生するため、初期見積もりから費用が膨らむ要因になります。

外部連携機能(各種チャットツール、カレンダーツール等)を使用する場合

業務効率化のために外部ツールとの連携を図りたい場合、その機能がオプションとして別料金になっているケースも多く見られます。例えばチャットツールへの自動通知やGoogleカレンダーとの連動機能は下位プランでは非対応であり、上位プランへの切り替えが必要になる場合があります。導入後に連携要望が発生して対応できないという事態を避けるためにも、連携範囲と料金体系は導入前に明確にしておきましょう。

データ保存期間の延長やアクセスログの保存要件に応じた費用

法的要件や社内ポリシーにより一定期間以上のデータ保存が求められる企業では履歴保存機能の強化やセキュリティログの出力といった追加要件が生じやすくなります。標準保存期間を超える保存には追加課金が必要なこともあります。運用設計時点で保存ポリシーを明確にしておくことで後から不要なオプションを契約してしまうリスクを避けられます。

主要な受付システムサービスの比較

受付システムを導入する際に費用面や機能面での比較検討は欠かせません。市場には多数のサービスが存在しますが、それぞれに強みやターゲットユーザー、料金体系の違いがあります。どのサービスを選ぶべきか迷った際には、自社の規模や運用目的に合ったプランと機能が備わっているかを見極めることが重要です。

本章では代表的な受付システムである「Smart at reception」「RECEPTIONIST」「ラクネコ受付」「ACALL」の4サービスを取り上げ、導入を検討する際に知っておきたい料金と特徴について解説します。

| サービス名 | 月額料金(税込) | 初期費用 | 主な機能・特徴 |

| Smart at reception | – Basic(利用iPad数上限1台まで):¥20,000/月

– Premium(iPad2台まで):¥30,000/月 – Enterprise(iPad5台まで):¥50,000/月 – HD Group:¥100,000〜/月 |

0円~ |

電話・チャット通知 QRコード受付 ビデオ通話 スケジューラ連携 来訪履歴管理 |

| RECEPTIONIST | 要問合せ | 要問合せ |

チャット通知 QRコード受付 スケジューラ連携 来訪履歴管理 会議室予約管理 |

| ラクネコ受付 | – 50名以下:¥5,500/月(税込)

– 100名以下:¥11,000/月 以降100名を超えるごとに+11,000円(税込み) |

0円~ |

電話・チャット通知 QRコード受付 来訪履歴管理 Akerun連携 |

| ACALL | 機能内容とアカウント数によるお見積り | 要問合せ |

電話・チャット通知 来訪履歴管理 QRコード受付 会議室予約管理

|

Smart at receptionの特徴と料金プラン

特徴

Smart at receptionはiPadを活用したクラウド型の無人受付システムで、シンプルかつ柔軟な運用が可能な点が特長です。チャットツールとの連携にも優れており、Teams、Slack、Chatwork、LINE WORKS、Google Chatなど幅広いチャットツールに対応しています。またクラウドPBXや各種電話サービスとの連携にも対応しており、業務フローに応じた多様な通知設計が実現できます。

導入先としては大企業を中心に一般的なオフィスはもちろん、工場・店舗・医療施設・自治体窓口など、多様な受付スタイルを求める現場に対応しています。現場オペレーションの属人化を解消したい企業や、物理的に受付スタッフを配置しにくい環境においても活用が進んでいます。

直観的なUI設計になっているためITに不慣れな来訪者でもスムーズに操作ができ、来訪対応と省人化を両立したい企業にとって有力な選択肢となっています。対応端末の追加や設定変更もクラウド管理で完結でき、複数拠点の一元管理にも適しています。

料金プラン

Smart at receptionの料金は利用端末数に応じた固定制となっており、Basic(iPad1台まで)で月額20,000円、Premium(2台まで)で30,000円、Enterprise(5台まで)で50,000円、さらに大規模組織向けのHD Groupプランも用意されています。契約後すぐに利用開始できます。なお、ご希望の場合は無料トライアルも提供しております。

無料トライアルをご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

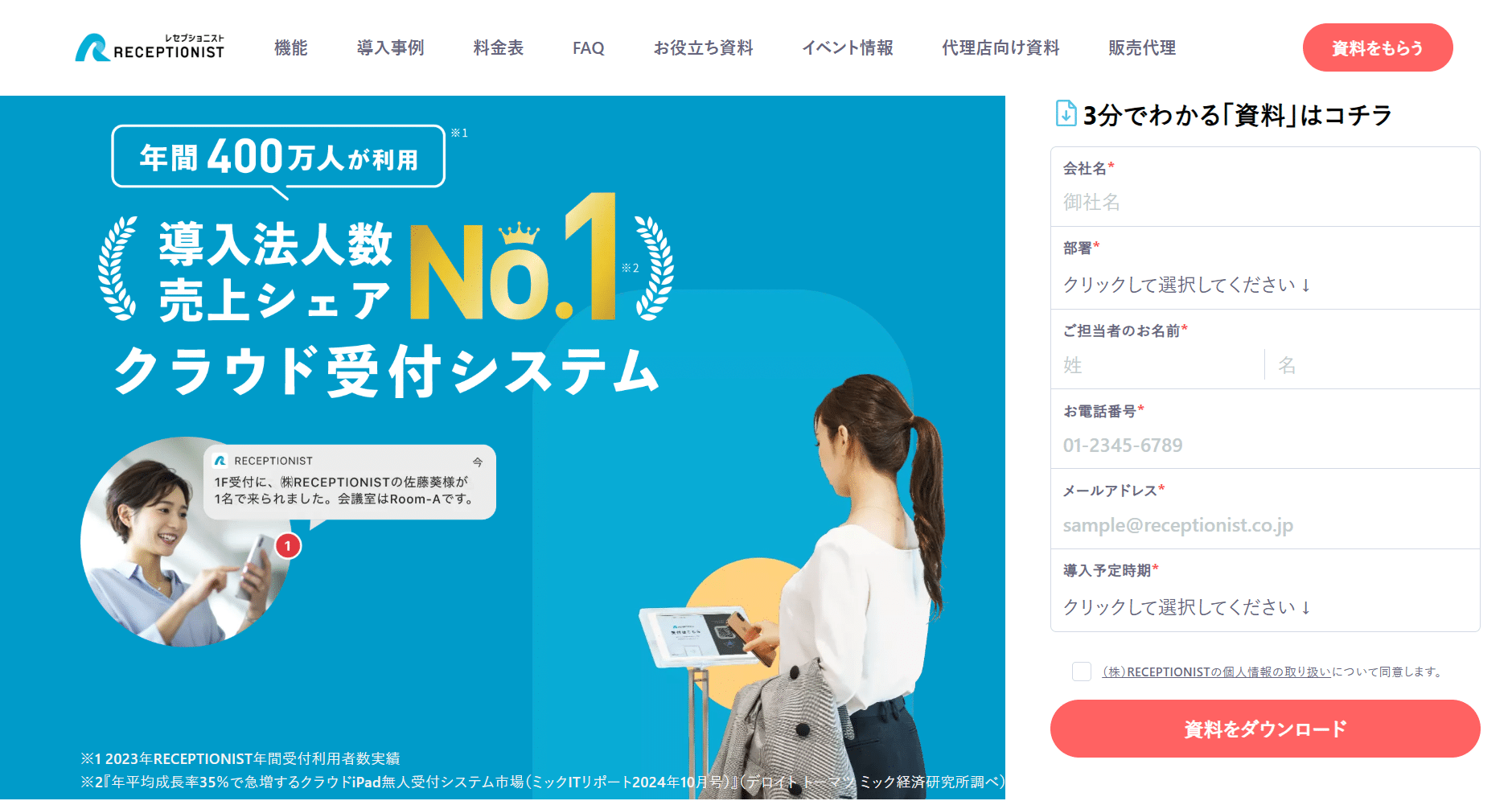

お問い合わせはこちらRECEPTIONISTの特徴

特徴

RECEPTIONISTは、内線を使わず、ビジネスチャットやスマホアプリを使って社内の担当者を直接呼び出すオフィス受付システムです。また、来訪当日の受付だけでなく、お客様との来訪日程調整から受付管理までのワンストップで行える、アポイントメント機能も搭載しています。(公式サイト引用)

ラクネコの特徴

特徴

ラクネコは受付対応業務をゼロにするシンプルで分かりやすい受付システムです。無駄な工数を省き、来客をビジネスに直結させることで、組織の生産性向上に貢献するシステムです。(公式サイト引用)

Acallの特徴

特徴

Acall(アコール)は、会議室予約システム・受付システム・座席予約システムなどでオフィスのファシリティ体験を継続的に向上させるプロダクトを提供しています。

オフィスワークやリモートワーク、ハイブリッドワーク問わず、働く「人」に最適な「場」をマッチングし、人的資本経営時代におけるワーカーのパフォーマンス向上を持続的に引き出します。(公式サイト引用)

受付システム費用を抑える方法と導入の工夫

受付システムを導入するうえで、単に「安いプランを選ぶ」だけでは業務要件や将来的な拡張性をカバーできず、結果的に追加費用や再設計の手間がかかることもあります。

本章では費用を最小限に抑えながら、無理のない運用設計を実現するための考え方と工夫について紹介します。

スモールスタートから段階的に拡張する

受付システムの多くはiPad1台で始められる小規模構成からスタートできる場合が多いため、初期段階では最小限のプランと端末数で運用を開始するのが現実的です。最初は来訪通知と履歴保存といった基本機能のみを利用し、実際の来訪件数や現場の運用負荷を見ながら通知手段の追加や外部連携などのオプションを段階的に加える方式が有効です。

一括導入ではなく部門単位や拠点単位での試験導入を経て、本格運用に移行する方法であれば不要な費用をかけずシステムが現場に馴染むかどうかを判断した上で拡張しましょう。

業務目的に応じて機能を選別する

受付システムに求める役割は企業によって異なります。

例えばオフィスの無人化と業務負担軽減が目的であれば、チャット通知機能を中心に構成すれば十分なケースもあります。一方で来訪者管理の厳密性やセキュリティ監査を重視する場合は履歴保存の期間延長やログ出力などのオプションが必要になるかもしれません。

このように「何のために受付システムを導入するのか」という目的を明確にし、それに沿って最小限の機能構成を選定することが無駄のない費用設計につながります。

費用対効果が高い組み合わせ例を把握する

受付システムの中には基本プランに主要な機能が一通り含まれているものもあります。例えばQRコード受付とチャット通知を標準機能とするサービスではそれだけで十分に受付の省人化が実現可能です。逆にSMS通知や電話通知は追加課金が発生する場合があるため、必須でなければ削減対象として検討する価値があります。

また、端末追加や保存期間の延長など、料金に大きく影響しやすい項目はあらかじめ優先順位をつけて整理しておくと比較検討がしやすくなります。

キャンペーンや補助金を賢く活用する

時期によっては受付システム各社が初期費用無料キャンペーンや月額割引を実施していることもあります。こうした機会を利用すれば導入コストを抑えたスタートが可能です。

また、特定の自治体や業種によっては業務のDX化や感染症対策として受付システムの導入を支援する補助金制度が活用できる場合もあります。中小企業向けの「IT導入補助金」や自治体ごとの「設備導入支援助成」などを確認しましょう。

これらの制度は申請期限や条件が設定されているので、導入を検討する段階で情報収集を行い、申請スケジュールを社内で共有しておくとスムーズに進められます。必要に応じて受付システム提供会社が申請サポートを行ってくれるケースもあるため、事前に確認しましょう。

Smart at receptionのキャンペーン情報は下記よりご確認ください。

※キャンペーン期間外の場合もあります。

よくある失敗と解決策

受付システムの導入は業務効率の改善や無人化の実現といった大きな効果が期待できる一方で導入や運用の段階で思わぬ失敗に直面するケースも少なくありません。失敗の多くは事前の情報収集不足や想定外の運用課題、費用の見落としに起因しており、回避するためには事前の計画と社内連携が重要です。

本章では導入検討から契約、運用に至るまでによくある失敗例とそれに対する具体的な解決策を紹介します。これらのポイントを押さえておくことで無駄な出費や再導入の手間を避け、スムーズな導入を実現できます。

導入目的が曖昧なままプランを選んでしまう

「なんとなく安心そうだから」「他社も導入しているから」といった漠然とした理由でプランを選定してしまうと実際の運用には過剰だったり、逆に機能が足りなかったりするミスマッチが起こります。とくに通知手段や履歴保存など利用頻度や業務負荷に直結する機能を十分に整理しないまま契約すると費用対効果の判断が難しくなります。

このような失敗を防ぐためには、自社の受付対応で抱えている具体的な課題や運用フローを明確にし、それに対して必要な機能だけを抽出することが重要です。システムの選定は、価格軸ではなく“目的軸”で行うことが、後悔しない導入につながります。

社内体制とのすり合わせ不足

導入時に情報システム部門や現場の受付対応者と十分なすり合わせができていないと、現場での運用が定着せず、せっかく導入したシステムが形骸化してしまうことがあります。例えば来訪通知をチャットで受け取る設定にしても、担当者がチャットを常時確認していない環境では来訪者が待たされるという本末転倒な事態も発生しかねません。

このような事態を避けるためにはトライアル期間を活用し、現場担当者の業務フローや使用環境に合ったシステムを選定しましょう。ベンダーによっては業種や職種ごとの導入事例をもとに運用提案を行ってくれるケースもあるため、導入前には必ず運用イメージを共有してデモや説明を通じて現場との相性を確かめるようにしましょう。

見積もり内容の読み違いによるトラブル

システムの見積書には月額料金や初期費用の他に利用端末数やオプション機能、サポート費用などが含まれている場合があり、これらの内訳を十分に理解しないまま契約してしまうと、導入後に「こんな費用もかかるとは思わなかった」というトラブルに発展することがあります。特に多いのがiPadのレンタル費用や外部連携機能のオプション料が別途加算されていたケースです。

これを防ぐためには必ず「基本料金に含まれる範囲」「別途発生する可能性のある費用」「オプション機能の単価と適用条件」「今後発生する可能性のある追加費用」を明確にしておくことが大切です。営業担当者に不明点をそのままにせず納得いくまで確認することが費用面でのトラブルを防ぐ最善策となります。また、書面に記載されていない仕様条件や注意事項はメールなどでやりとりを残しておくと安心です。

導入例から見る受付システムの費用感と効果

受付システムの導入を検討する上で、導入例を参考にすることは費用感や効果を把握する上で非常に有効です。業種や規模によってニーズは異なるもののどのような背景で導入され、どの程度の費用でどんな成果が得られたのかを知ることで自社での導入判断にも具体性が生まれます。

受付システムの事例としてSmart at receptionの事例をご紹介します。

受付システムの費用に関するよくある質問(FAQ)

受付システムの導入を検討する企業からは「実際どのくらい費用がかかるのか」「無料で使える方法はあるのか」「ランニングコストはどの程度見ておくべきか」といった費用に関する質問が多く寄せられます。

本章ではそうした疑問の中でも特に多い3つの問いについて、明確かつ具体的にお答えします。

初期費用ゼロで導入できるサービスはある?

はい、あります。多くのクラウド型受付システムでは初期費用を設定せずにすぐに導入できるプランが用意されています。

ただし初期費用が無料であっても必要に応じてiPadなどの受付端末やスタンドの用意、「設定代行」「端末設置サポート」「オプション機能の事前有効化」などを依頼する場合は別途料金が発生する場合があるため、契約前に見積書の内訳をしっかりと確認しましょう。

その他にも、機能制限のある無料プランとトライアル期間を提供している受付システムは別のため、「無料で始められるかどうか」と「無料で継続利用できるかどうか」は分けて考えましょう。

月額費用は何に基づいて変動する?

月額費用の主な変動要因は利用するプランの種類とオプション機能の有無、そして利用するユーザー数や端末数、拠点数です。例えば来訪履歴の保存期間を延ばしたり、外部ツールとの連携を強化したりする場合にはオプションの追加が発生するケースがあります。

さらに、SlackやTeamsなどの通知ツールとの連携や顔認証・QRコード読み取りといった高度な機能を利用する場合はそれぞれオプションとして追加料金が発生することが一般的です。また、受付端末が複数ある場合には端末1台ごとにライセンス費用がかかるケースもあるため、拠点数やフロア数が多い企業ほどトータルの月額費用は高くなります。

導入後の月額費用以外のランニングコストはどれくらい?

受付システムの導入後には月額費用に加えて継続的に発生する「ランニングコスト」が存在します。ここでいうランニングコストとはシステムを安定的・実用的に運用し続けるための追加費用を指します。主なものとしてはiPadなどのハードウェアの買い替えやメンテナンスといった端末の更新・保守費や拠点や端末の追加に伴う費用、設定変更やサポート対応などにかかる費用があげられます。このように導入時には見えにくい「月額以外の継続費用」も想定しておくことで、より現実的かつ持続可能な費用設計が可能になります。

まとめ

受付システムは企業の業務効率化や来訪者対応の質向上を図るうえで、今や欠かせない存在となりつつあります。しかしその一方で初期費用・月額料金・オプションコストなど費用構造が複雑で、比較や選定に悩む企業も多いのが実情です。

本記事では受付システムの基本機能や費用相場、主要サービスの比較、さらには導入時の注意点や失敗事例までを網羅的に解説しました。導入にかかる費用を適切に見極め、自社に必要な機能だけを選び取ることで無駄な出費を抑えながら最大限の効果を引き出すことが可能になります。

すでに多くの企業が受付業務のデジタル化に取り組んでおり、現場の声を取り入れた柔軟なカスタマイズやセキュリティ強化への対応など、サービスも日々進化しています。今後の受付体制を見直す上でもこの記事で得た知識をもとに、導入の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

弊社では様々な業態に合わせた受付システム「smart at reception」シリーズをご提供しています。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら 資料ダウンロードはこちら![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)