ブログ

受付対応のコスト削減を実現する最新手法7選|無人化・自動化で人件費を大幅カット

この記事でわかること

- 受付対応にコストがかかる3つの理由と、業務負担が経営に与える影響

- 無人受付システムやAIチャットボットなど、コスト削減を実現する7つの具体的な方法

- 受付システムの導入を成功させるために押さえておくべき5つの注意点

- 自社の課題や目的に合った最適な受付システムを選ぶためのチェックポイント

- 実際に対応コストの削減に成功した企業の導入事例

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

「受付対応のコストが年々増えている」「人手不足で受付を維持できない」これらのことを感じる企業が増加しています。

特に少人数で運営されるオフィスや複数拠点を持つ企業では、受付業務が人件費や非効率の大きな原因となっており、放置していると経営の足かせにもなりかねません。

この記事では受付対応のコスト削減を実現するための最新手法を7つ厳選してご紹介します。

無人受付システムやクラウド型管理システム、AIチャットボットなど、実際に導入が進んでいるソリューションを中心に導入のメリットや注意点、活用事例まで幅広く解説します。

「今の受付体制をどう見直せばいいのか分からない」「何から始めればいいのか知りたい」といった担当者の方にとって、本記事は最適な第一歩となるはずです。

また受付対応システムの基本的な情報について詳しく知りたい方は、是非こちらをご参考ください。

目次

受付対応のコストが高いのはなぜ?課題を整理しよう

受付業務は表面的には単純なルーチン作業のように見えますが、実際には多くのコスト要因を内包しています。

企業にとって来訪者対応は欠かせない業務である一方で、その運用には人員確保、業務の中断、対応のバラつきなど目に見えにくい負担が蓄積しているのが実情です。

中でも常駐スタッフによる人件費の発生や業務の非効率性、担当者への過度な依存といった課題は長期的に見て経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

このセクションではこうした受付対応のコスト構造について、要因別に整理しながら掘り下げていきます。

受付業務の主な役割と業務フロー

一般的な受付業務は来訪者の確認から始まり、入館手続き、担当者への連絡、社内案内、受付記録の管理といった流れで構成されています。

企業によって多少の違いはあるものの受付担当者は来客の受け入れだけでなく、セキュリティ管理や社内外との連携などさまざまな調整業務を担っています。

例えば来客の身元確認やセキュリティカードの受け渡し、入退館記録の管理などがその一例です。

さらに社内担当者への通知や突発的な来訪者への柔軟な対応も求められる場面が多く、想像以上に幅広い役割を担っているのが現状です。

こうした一連の業務には時間と労力がかかり都度対応する必要があるため、業務全体の効率に悪影響を及ぼす要因ともなります。

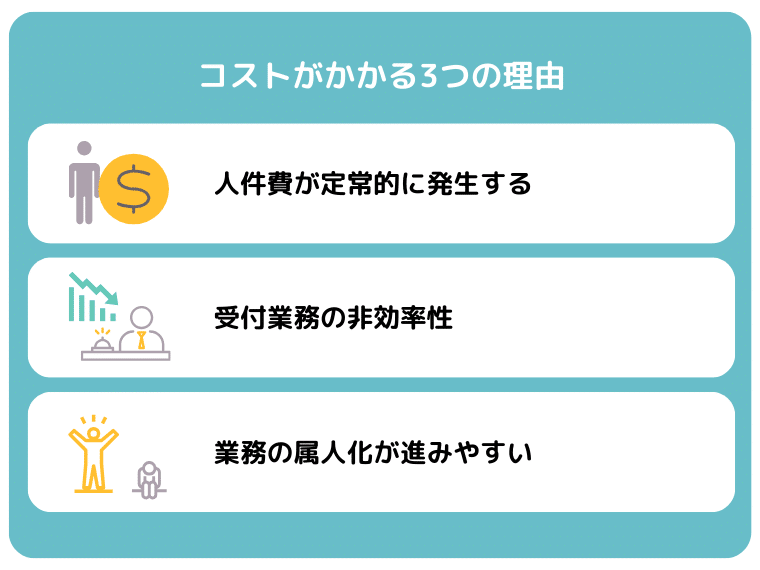

コストがかかる3つの理由

受付対応が企業にとってコスト負担となる理由は、大きく3つに分けられます。

「人件費の継続的な発生」「業務の非効率性」「属人化によるリスク」の3点です。

これらはいずれも受付業務の性質上避けにくいものではありますが、改善の余地が大いにある領域でもあります。

人件費が定常的に発生する

受付業務には基本的に常駐スタッフが必要とされるため、来客の有無にかかわらず人件費が発生します。

特に平日終日稼働の企業では1日あたりの対応時間が長くなるため、スタッフの配置は欠かせません。

さらに急な欠勤や休暇への対応として代替要員を確保しておく必要があり、それも追加のコストにつながります。

複数拠点を運営する企業ではそれぞれの拠点に受付スタッフを配置する必要が生じ、人的リソースと費用の負担がさらに膨らみます。

加えて採用・教育・マニュアル整備といった間接コストも無視できません。

こうしたコストは月ごとに一定の割合で発生し続けるため、経営資源の最適配分を考えるうえで大きな課題となります。

受付業務の非効率性

受付業務では来客があるたびに対応者の作業が中断されることが多く、それが業務全体の効率を損なう要因となります。

例えば来訪者情報を紙の台帳に記入させる運用では記録の確認に時間がかかるだけでなく、記入ミスや読み取りづらさといったトラブルも発生しやすくなります。

さらに担当者への連絡が内線電話や口頭で行われている場合、対応にかかる時間や労力が増え社内の情報連携も不安定になります。

このような運用では訪問件数が増えるほどに受付業務の負荷も上がり、現場の負担感が積み重なっていきます。

業務の属人化が進みやすい

受付業務はマニュアル整備やシステム化が進んでいない場合、どうしても担当者個人の判断やスキルに依存する傾向が強くなります。

結果としてベテランスタッフが不在になると対応の質が著しく低下したり、トラブル時の対応が後手に回ったりする事態が起こりがちです。

また業務が属人化すると引き継ぎの際に情報が抜け落ちたり、業務フローの改善提案が出にくくなったりするため、組織としての成長を阻害する要因にもなります。

担当者が異動・退職した際に、業務の継続性が確保できないというリスクもあり、早急な標準化が求められる領域です。

業務負担が経営に与える影響とは?

受付業務にかかる負担は現場担当者だけでなく、企業全体に波及します。

受付対応のために本来の業務を中断する機会が増えることで個人の生産性が低下し、結果として部署全体のアウトプットにも影響を及ぼします。

特に少人数体制のオフィスでは受付と別業務を兼務しているケースが多く、1回の来客対応が業務効率全体に影響する割合が高くなります。

さらにこうした断続的な業務中断は社員の集中力やモチベーションを削ぐ原因となり、業務の質にも影響を与えます。

受付対応の見直しを怠ることはコスト面だけでなく、組織全体のパフォーマンス低下という形で企業成長の足を引っ張る結果を招くおそれがあるのです。

受付対応のコスト削減が求められる背景とは?

近年、企業における受付業務の見直しが急速に進んでいます。

その背景には労働人口の減少や人件費の上昇といった構造的な問題に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、働き方改革の推進、さらには感染症対策の強化といった社会的な要請があります。

これまで当然とされてきた有人受付のスタイルが見直され、より効率的で柔軟な業務運用が求められているのです。

このセクションではそうした受付対応改革の背景にある社会的・経営的な課題を解説します。

なぜ今「受付業務の見直し」が重要なのか?

少子高齢化による労働力不足が深刻化する中で、企業の人材確保はますます困難になっています。

特に受付業務のように業務内容が限定的でありながら拘束時間が長いポジションでは、求人を出しても応募が集まりにくくなっているのが現状です。

加えて人件費そのものも年々上昇しており、受付業務に割ける人材や予算の確保が経営課題として浮上しています。

こうした状況を受けて企業の間では「人手に頼らずに受付業務を回す」ための見直しが急務となっています。

従来の有人対応に比べ無人化や自動化によって受付体制を構築すれば、人材不足への対応とコスト削減を同時に実現できるため、導入メリットは非常に大きいといえます。

来訪者対応の時間ロスが他業務に与える影響

受付業務は来訪者があるたびに中断を余儀なくされる業務であり、その度に本来業務の流れが止まってしまうという課題があります。

特に少人数で運営されているオフィスや受付と事務作業を兼務しているケースでは、こうした中断が業務効率を著しく低下させる原因となっています。

例えば社内会議の準備中に来訪があり、対応のために資料作成を中断せざるを得なかったり、内線で呼び出された担当者が作業の手を止めて受付に向かったりする場面は日常的に起こり得ます。

このような積み重ねは企業の生産性にとって看過できない影響を及ぼします。

結果として本来注力すべき業務への集中力が損なわれ、対応の質が下がるという悪循環にもつながりかねません。

自動化・無人化の市場トレンドと導入企業の増加

こうした背景を受けて受付業務においても自動化・無人化の波が広がりつつあります。

現在ではタブレット端末を用いたチェックインシステムやQRコードでの入館管理、さらにはAIチャットボットによる案内対応など、多様なテクノロジーが登場しています。

これらは単なる業務効率化の手段にとどまらず、企業のブランディングやセキュリティ強化にも寄与するものとして評価されています。

実際に複数拠点を展開している企業やスタートアップ企業などを中心に、受付対応の無人化を推進する動きは加速しており、業種や規模を問わず導入事例は年々増加しています。

またこうしたシステムの多くがクラウド型で提供されているため、初期投資を抑えながらスモールスタートが可能である点も導入のハードルを下げる要因となっています。

受付対応の自動化は単なる業務の合理化にとどまらず、時代に即した柔軟な組織運営への第一歩でもあります。

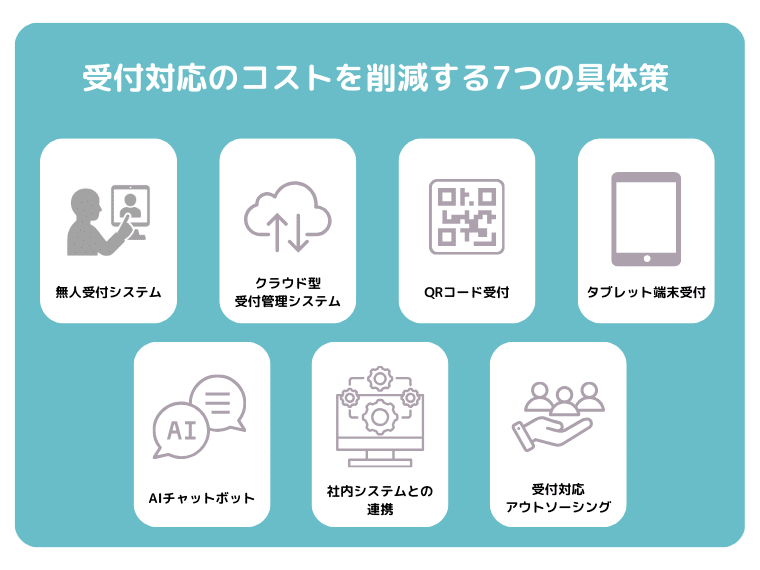

受付対応のコストを削減する7つの具体策

受付業務におけるコストを削減するには単に人員を減らすのではなく、テクノロジーを活用した根本的な業務改善が求められます。

現在ではオフィスの規模や目的に応じて選べる多様な受付システムが登場しており、それぞれに特徴と導入メリットがあります。

このセクションでは実際に企業で活用が進んでいる7つの手法について、導入効果や活用シーンを具体的に紹介します。

無人受付システム|オフィスに最適

無人受付システムはタブレットを活用して、受付対応を自動化する仕組みです。

受付スタッフを常駐させる必要がないため、人件費を大幅に削減できるのが最大の利点です。

オフィスやスタートアップ企業など受付業務に専任の人材を割きづらい環境において特に有効です。

来訪者は画面の案内に従って訪問目的や担当者名を入力し、通知はチャットやメールで社内に送信されます。

これにより来客対応が個別に最適化されるだけでなく、履歴の記録やセキュリティ強化にもつながります。

初期費用も比較的安価なシステムが多く導入のハードルが低い点も魅力です。

クラウド型受付管理システム|拠点管理に便利

複数の拠点を持つ企業では各拠点ごとに受付体制を整えることが大きな負担になります。

クラウド型受付管理システムはこうした課題を解決するための有効な手段です。

すべての拠点情報を一元管理できるため、受付データの集約や統計分析、管理体制の統一が可能になります。

例えば本社で全拠点の来訪者状況をリアルタイムに確認したり、全社共通の受付フローを構築したりすることが容易になります。

またクラウドベースであるため、ソフトウェアのアップデートやトラブル対応もスムーズに行える点が導入メリットとして挙げられます。

QRコード受付|費用を抑えたい企業向け

できるだけ低コストで受付の自動化を図りたい場合には、QRコードを活用した受付方式が有効です。

事前に送付したQRコードを来訪者がスマートフォンで提示することで、受付業務が完結します。

タブレットやスマートフォンと無料アプリがあれば運用可能なため、導入費用を抑えながらシンプルに省人化を実現できます。

また訪問予定情報と連携させれば来訪者が受付時に情報を再入力する必要がなく、業務効率の向上にもつながります。

特に事前予約型の訪問が多い企業や来客の多いイベント会場などでの導入が進んでいます。

AIチャットボット|24時間対応可能に

AIチャットボットを導入することで、受付業務を人に頼ることなく24時間体制で対応できるようになります。

来訪者への案内だけでなく、社内の問い合わせ対応や備品貸出の受付など、幅広い用途で活用できます。

特に夜間や無人の時間帯にも対応できる点は、セキュリティ強化や業務の自動化に大きく貢献します。

またチャットログの蓄積によって対応履歴を可視化できるため、業務改善の材料としても活用可能です。

チャットボットは比較的短期間で構築・運用が可能であり、既存の受付システムと連携することで、さらに高い効果を発揮します。

タブレット端末受付|初期導入が簡単

タブレット端末を活用した受付システムは、既存の受付デスクにそのまま設置できる点が特徴です。

初期導入の手間が少なく比較的低コストで始められるため、小規模事業所や支社などでも導入が進んでいます。

タブレットの画面には担当者検索、入館記録入力、案内表示などが集約されており、来訪者が直感的に操作できます。

特別な工事やネットワーク構築が不要であるため、短期間での稼働開始が可能です。

特に受付業務のデジタル化を初めて検討する企業にとっては、第一歩として最適な選択肢と言えるでしょう。

社内システムとの連携|業務効率化の鍵

受付業務単体の効率化にとどまらず、社内の他業務と連携させることでさらなる省力化とミス防止が図れます。

例えば会議室予約システムや入退館管理システム、名刺管理ツールなどと連携させることで受付情報の活用範囲が広がります。

例えば来訪者の入館に合わせて自動で会議室の照明をオンにしたり、入館と同時に社内チャットで担当者へ通知したりするなど、受付を起点とした業務オペレーションの一元化が実現可能です。

こうした連携によって現場での手間を最小限に抑えつつ、運用精度の向上にもつながります。

受付対応アウトソーシングという選択肢

システムによる自動化とは別に受付業務そのものを外部に委託する「アウトソーシング」も有効な選択肢の一つです。

専門のスタッフが対応するため受付業務の質を担保しながら、採用・教育・管理にかかる社内リソースを削減することができます。

また受付に特化した人材を活用することで、対応の均質化やクレーム対応力の強化といった効果も期待できます。

ただし業務内容の共有不足や外部委託先との連携ミスなど運用上の注意点もあるため、委託範囲や業務設計を明確にすることが重要です。

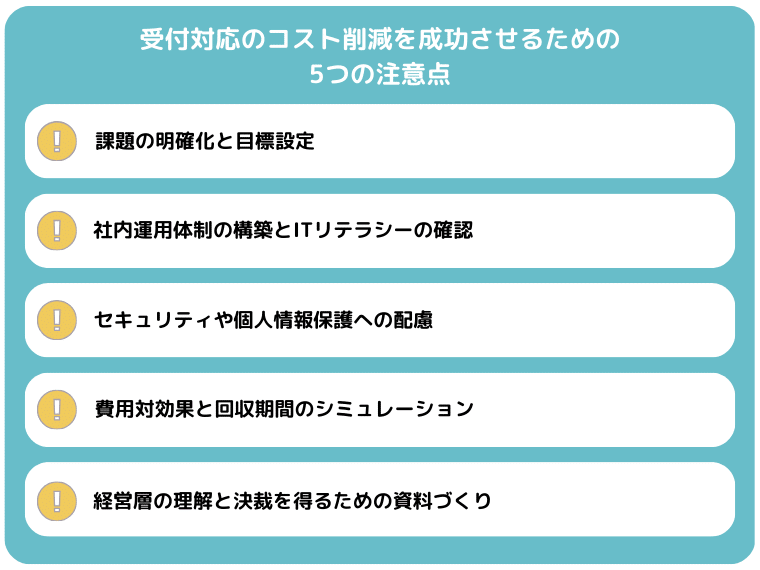

受付対応のコスト削減を成功させるための5つの注意点

受付業務のコスト削減を目的として無人化や自動化の施策を導入する際には事前の計画や運用設計を怠ると、期待した効果が得られずかえって業務負荷が増すこともあります。

特にシステム導入の初期段階では関係者間の認識ズレや想定外のトラブルが生じやすいため、事前準備が極めて重要です。

このセクションでは受付対応の効率化を実際に成功させるために押さえておくべき5つの注意点を解説します。

課題の明確化と目標設定

受付対応の見直しを始めるにあたって、まず行うべきは「何を改善したいのか」「どこにコストがかかっているのか」を明確にすることです。

人件費の削減なのか業務の標準化なのかあるいは来訪者の利便性向上なのか、目的が曖昧なままでは選定する施策も効果もぼやけてしまいます。

導入の成果を客観的に評価するためには「人件費を◯%削減」「待ち時間を◯分以内に短縮」といった具体的なKPI(評価指標)を設定しておくことが有効です。

これにより導入後の効果検証や改善の方向性が明確になり、プロジェクト全体がスムーズに進みやすくなります。

社内運用体制の構築とITリテラシーの確認

いくら優れたシステムを導入してもそれを適切に運用・管理できる体制が社内に整っていなければ、期待する効果は得られません。

特に中小企業や現場運用に人員を割きにくい組織では導入後の管理が属人化し、問題が放置されるケースも散見されます。

また受付システムはITツールであるため、実際に操作する社員のITリテラシーも導入の成否に大きく関わります。

社内での利用頻度や習熟度を見極めたうえで、誰がどの業務を担当するかを事前に決めておくことが重要です。

必要に応じて操作マニュアルの整備や教育研修の実施も検討すべきでしょう。

セキュリティや個人情報保護への配慮

受付対応では来訪者の氏名・連絡先・訪問目的といった個人情報を取り扱う場面が頻繁に発生します。

無人受付やクラウド型システムの導入により情報のデジタル管理が進む一方で、情報漏洩や不正アクセスのリスクも高まります。

そのため受付システムを選定する際には通信の暗号化、アクセス権限管理、ログの記録保持といった基本的なセキュリティ対策が実装されているかを必ず確認する必要があります。

またプライバシーポリシーの整備や社内での情報管理ルールの明文化も並行して進めるべき対応です。

費用対効果と回収期間のシミュレーション

導入にかかる初期費用と運用コストに対し、どれほどの効果が見込めるのかを事前にシミュレーションしておくことは経営判断のためにも極めて重要です。

例えば1年以内に人件費削減分で投資が回収できるかどうかは、導入の妥当性を判断する上での一つの基準になります。

また複数のシステムを比較検討する際には価格の安さだけでなく、導入後にどれだけの削減効果が見込めるか、どの業務がどれだけ軽減されるかといった視点で評価することが重要です。

可能であれば実際の運用データをもとにした試算や他社の事例からの学びを取り入れることで、より現実的な投資判断が可能になります。

経営層の理解と決裁を得るための資料づくり

受付対応の見直しは単なる業務改善ではなく全社的なコスト構造の変革でもあります。

そのため導入を進めるには現場主導だけでなく、経営層からの理解と決裁を得ることが不可欠です。

効果を正しく伝えるためには定性的な説明だけでなく、データを用いた定量的な根拠を資料に盛り込むことが効果的です。

例えば削減できる人件費の年間見込みや来訪対応時間の短縮量など経営的インパクトが明確に伝わる情報を提示することで、スムーズな承認につながりやすくなります。

また他社の導入事例を引用することで、実現可能性を示す材料としても有効です。

自社に最適な受付システムを選ぶチェックリスト

受付業務の効率化を目指す際にはさまざまなシステムや手法が選択肢となりますが、どれを導入すべきかは企業の業態や運用体制によって異なります。

ここでは目的・機能・運用・費用・比較方法の5つの視点から、最適なシステム選定を行うためのチェックリストを紹介します。

実際の選定時にはこのチェックポイントをもとに、自社の状況と照らし合わせながら検討することが重要です。

受付システム選定チェックリスト

| 視点 | チェック項目 |

|---|---|

| 導入目的 | □ 導入目的を明確化したか □ 自社の課題を整理したか(人件費削減/属人化防止/拠点業務統一) □ 導入での解決イメージを可視化したか |

| 機能面 | □ 必要機能と不要機能を切り分けたか □ シンプルな運用が可能か |

| 運用面 | □ 設定・運用・メンテ・トラブル対応の担当者を決めたか □ 利用者に合ったUI・言語対応か □ 複数拠点の場合、管理画面の統一性があるか |

| 費用面 | □ 初期費用・月額費用・保守費用を含めて比較したか 年間・3年・5年単位でコストをシミュレーション Yes/Noで判断できる比較項目を設定(例:初期費用〇万円以内/無人対応可/複数拠点対応あり) |

| 比較方法 | □ 価格・機能以外にサポート体制・導入実績・拡張性・保守性も比較したか □ 初導入ならサポートが充実しているか □ 中長期的な運用も視野に入れた上で、拡張性・柔軟性があるか |

【導入目的】なぜ導入するのか?課題の明確化

まず確認すべきは「なぜ受付システムを導入するのか」という目的の明確化です。

目的が曖昧なままではシステム選定がブレてしまい、導入後に「思ったような効果が出ない」といった失敗につながりかねません。

例えば「人件費を削減したい」「受付対応の属人化を防ぎたい」「拠点ごとの業務を統一したい」など自社が現在抱える課題を明文化し、導入によってどのように解決したいかを可視化しておきましょう。

この工程は社内の関係者と目的を共有し、導入の合意形成を図るためにも欠かせません。

【機能面】必要な機能と不要な機能を仕分け

受付システムには多くの機能がありますが、自社にとって必要な機能を見極め「あれば便利」と「絶対に必要」を切り分けることが大切です。

例えばQRコード受付機能、担当者自動通知機能、英語表示切り替え機能、会議室連携機能などが考えられます。

必要以上に多機能なシステムを導入すると運用が複雑になり、コストが増えるだけでなく現場の混乱を招くリスクもあります。

最小限の機能で最大の効果を得るという視点を持って、シンプルな運用が可能かどうかを基準に選定することが重要です。

【運用面】誰が使う?どこまで運用できる?

導入後の運用体制が明確でないとシステムが活用されず形骸化してしまう恐れがあります。

誰が設定・運用を担当し日常的なメンテナンスやトラブル対応を行うのか、事前に具体的な担当者とフローを定めておく必要があります。

またユーザーが誰であるかによってもUIの分かりやすさや多言語対応の有無などの要件が変わります。

例えば外国人来訪者が多い場合は英語表示が必要になり、複数拠点で運用する場合は管理画面の統一性が求められます。

【費用面】初期費用・月額費用の見極め方

コスト面では初期導入費用だけでなく、月額費用や保守費用も含めたトータルコストでの比較が必要です。

特にクラウド型やサブスクリプション型のサービスでは運用が長期化するほどコストが累積していくため、年間・3年・5年単位の費用感をシミュレーションしておくとよいでしょう。

比較の際は「初期費用が〇万円以内」「無人対応が可能」「複数拠点対応あり」などのYes/Noで判断できる項目を設けてチェックするのがおすすめです。

これにより複数の候補から自社に合うシステムを効率的に絞り込むことができます。

【比較方法】複数サービスを比べる際のポイント

受付システムの比較では単に価格や機能だけで判断するのではなく、サポート体制・導入実績・拡張性・保守性といった定性的な要素も総合的に評価することが大切です。

特に初めての導入で不安がある場合にはサポートが充実しているベンダーを選ぶことで、トラブル時の対応も安心できます。

また「将来的に他システムと連携する予定があるか」「他部署への展開を想定しているか」といった中長期的な運用も視野に入れた上で、拡張性や柔軟性が高いサービスを選ぶことが結果的に長期的な運用コストの削減につながります。

受付対応のコストを削減した事例

実際に受付業務を見直し、無人化やクラウド化などによってコスト削減に成功した企業の事例は数多く存在します。

本セクションでは実際の導入企業がどのように課題を認識し、どのような施策を導入した結果、どのような効果を得られたのかを具体的に紹介します。

導入前後の比較を通じて自社での活用イメージをより具体的に描いていただけるはずです。

受付電話の取次業務を削減しフリーアドレス化を実現

株式会社エイジェックグループは、オフィスのフリーアドレス化を進める中で、社員の所在が分かりにくくなることや、本来給与計算や請求処理を担う事務担当者が受付電話の取次業務に追われ、メイン業務に集中できないという課題を抱えていました。

これらの問題を解消し、来客を直接担当社員のスマートフォンに繋ぐ仕組みを構築するため、受付システム「Smart at reception」の導入を決定しました。

Smart at receptionを選定した最大の理由は、同社が導入済みのIZUMO PBXと連携実績がある唯一のシステムであった点です。

導入効果として、フリーアドレス化に伴う受付業務の混乱を未然に防ぎ、事務担当者が本来業務に集中できるようになりました。

また、直感的で分かりやすいシステム操作性は管理者・来訪者双方に好評で、受付対応が「なくすことができない当たり前の業務ではない」という社員の意識改革にも繋がり、事務担当者の負担軽減に貢献しています

多拠点情報を一括管理

SBテクノロジーは、本社移転に際し、「先進と自然の調和」を掲げた新オフィスにふさわしいシンプルで洗練された無人受付システムを導入を検討していました。

従来のPC名簿表示は武骨な印象を与え、スマートデバイスを積極的に活用する同社として、iPadを活用した省スペースで直感的な操作性を持つ受付を求め、受付システム「Smart at reception」を導入。

Smart at reception導入後は、総務部門の電話取次ぎ業務が大幅に削減され、PC名簿公開に起因するセキュリティリスクや業務に無関係な内線電話が抑制されました。

来訪者からは「先進的なシステム」と好評で、企業のイメージアップにも貢献。

さらに、複数拠点での受付情報一括管理により、事務作業の効率化も実現しています

LINE WORKS連携でどこにいても受付対応が可能に

阪急阪神不動産は、フリーアドレス化推進に伴う固定電話問題の解決のため、Smart at receptionを導入しました。

社員が増加しオフィスが手狭になる中、固定電話が自由な席移動を妨げるため、受付からの電話を社員のスマートフォンへ直接転送する仕組みが必要でした。

導入後は、固定電話からの解放とフリーアドレス化の実現に成功。

受付電話の取次業務が大幅に削減され、来訪者の待ち時間や社員の業務中断を防げました。

また、LINE WORKS連携による通知や、来訪者の呼び出し方法を画面で案内する機能も効率化に貢献。

社員からも「電話の取次がなくなって楽になった」と好評を得ています

まとめ

受付対応の見直しは単なる人件費削減にとどまらず、業務全体の効率化や組織の生産性向上につながる重要な改革です。

人手不足や働き方の多様化が進む中で、受付業務の無人化・自動化は企業の競争力を高めるうえでも避けて通れないテーマとなっています。

本記事ではコストがかかる背景の整理から具体的な削減策7選、導入時の注意点、さらには実際の事例までをご紹介しました。

これらの内容を踏まえて、自社の状況に合った施策を段階的に導入していくことが、ムダを省き、より強い組織づくりを実現する第一歩になります。

弊社では受付業務のコスト削減を実現する「Smart at reception」シリーズを提供しております。導入支援やご相談、価格についてご興味・関心がある方はぜひお気軽にお問合せください。

お問い合わせはこちら業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)