ブログ

QRコード受付システムとは?メリットデメリットや無料・自作・有料の違い、導入・運用手順を徹底解説!

この記事でわかること

- QRコード受付システムの基礎(と、展示会/セミナー/店舗/社内受付などの主要な活用シーン

- 導入メリットとデメリット

- 無料/自作/有料ツールの違いと選び方

- 導入〜運用の実践手順とチェックポイント

- バーコード受付との違い(情報量・読み取り精度・運用柔軟性・セキュリティ/拡張性)

- 費用感と検討観点(想定人数、QR発行/読取方法、データ活用・API連携、サポート体制・セキュリティ要件)

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

「イベントやセミナーの受付で長蛇の列ができて困っている」「非接触型の受付方法を探している」といった課題をお持ちではありませんか?そんな悩みを解決する手段として近年急速に注目されているのが、QRコード受付システムです。

スマートフォンやタブレットでQRコードを読み取るだけで、スムーズに来場者の受付・情報取得が可能になり、業務効率の大幅な向上や感染症対策にも貢献します。さらに、無料・自作・有料のシステムの選択肢が豊富で、導入目的や規模に応じた選び方も可能です。

本記事では、「QRコード受付システムとは何か?」という基本から、そのメリット・デメリット、利用シーン、コスト面、導入手順や注意点までを包括的に解説します。QRコード受付システムの導入を検討中の方はもちろん、既に運用中の企業にも役立つ情報を網羅しています。最適な受付手段を見つけたい方は、ぜひご一読ください。

目次

QRコード受付システムとは?

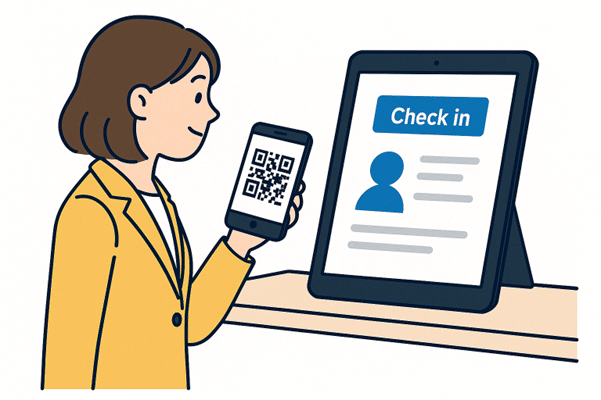

QRコード受付システムとは、来場者や顧客に発行されたQRコードを受付端末やスマートフォンで読み取ることで、入場手続きを完了させるデジタル受付手段です。従来の紙台帳や口頭確認による手間を省き受付業務の効率化を実現できるため、展示会やセミナーや社内イベントなどさまざまな場面で導入が進んでいます。

QRコードの受付システムではあらかじめWebフォームなどを通じて来場者の情報を収集し、発行されたQRコードを来場者自身がスマートフォンなどに保存して来場当日に提示する形式が一般的です。読み取った情報はリアルタイムで集計され、管理者側はスプレッドシートや専用システムで参加状況や属性データを確認できます。

本章ではQRコード受付システムが広まっている背景や、どのようなシーンで活用されているのかを具体的に解説します。

↓QRコードイベント受付システム↓

QRコード受付システムが求められる背景

QRコード受付システムが注目され、さまざまな現場で導入されるようになった背景には、社会的な要請と企業の業務改善ニーズ、そしてテクノロジーの進化という三つの軸があります。以下では、それぞれの観点からこのシステムの需要が高まる理由を詳しく紐解いていきます。

受付業務の混雑・人的コストの増大

イベントやセミナーでは開始直前に受付が集中し、長蛇の列ができることが少なくありません。また、来場者の名前をリストから探す手間や名簿への手書きによる記録ミス・読めない文字の解読、記録の転記・集計作業に工数がかかるなど、課題が多くありました。しかし、QRコードによる受付なら事前登録により個人情報はすでに入力済みであり、来場時にはQRコードを読み取るだけで受付が完了、情報はその場でデジタルに記録され集計・分析にもそのまま活用できます。受付スタッフの削減・業務時間の短縮・ヒューマンエラーの回避といった効果が得られ、運営全体の生産性向上に大きく貢献します。

非接触対応の必要性(感染症対策)

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、社会全体で「非接触」や「対面を避ける」ことが強く求められるようになりました。特に人が集まるイベントや施設では、受付時の対人接触による感染リスクが大きな懸念材料となり、その回避策としてQRコードを用いた受付システムの導入が急速に広まりました。

QRコード受付は紙とペンを共有する名簿記入やスタッフとの直接的なやり取りを避けることができるため、感染リスクを抑え衛生面でも有効な手段として利用が広まりました。

ツールの普及とコストの低下

QRコード受付が普及したもう一つの要因は、技術的なハードルの低下です。

数年前までは、受付用の専用端末やソフトウェアが必要とされていましたが、現在では以下のような技術進展によって、誰でも簡単に導入できるようになりました。

- GoogleフォームやLINE公式アカウント(Messagging API)など

無料で使えるツールの拡充 - QRコード発行サービスの一般化

- スマートフォンやタブレットの普及と高性能化

- 通信環境(モバイルWi-Fi等)の整備

これにより、高額なシステム投資をせずに、個人や中小企業でもQRコード受付を自作・運用できる環境が整ったのです。今や、無料・低コストでの受付システム導入が現実的な選択肢となっており、テクノロジーの進化が導入ハードルを一気に下げたことが、爆発的な普及の一因となっています。

データ活用の重要性の高まり

受付情報を単なる「入場記録」にとどめることなく、マーケティング・営業活動・内部統制への活用を志向する企業が増えている点も見逃せません。

QRコード受付によって自動的に蓄積される来場者情報は、セミナー参加者へのフォローアップメールの送信やイベント来場回数のトラッキング、年齢・業種・企業規模などの分析によるターゲット層の明確化、来場時間のピーク把握による運営改善など、さまざまな形で有効活用が可能です。

こうしたデータに基づいた運営を実現するためにも、デジタル受付の導入は不可欠となりつつあり、その意味でもQRコード受付システムの導入は、多くの現場で“必要不可欠な基盤”となり始めています。

↓QRコードイベント受付システム↓

QRコード受付システムの主な活用シーン

QRコード受付システムは、その柔軟性と効率性から、さまざまな現場で活用が進んでいます。ここでは、代表的なシーンについて、具体的な運用イメージと導入による効果を交えて解説します。

展示会・イベント会場の来場受付

大規模な展示会や業界イベントでは、来場者数が数百〜数千人に上ることも珍しくありません。こうした場面では、受付時に長蛇の列が発生することが多く、手作業によるチェックでは人的コストや来場者のストレスが大きな課題となっていました。

QRコード受付システムを導入することで、参加者は事前に登録した情報に基づいて発行されたQRコードをスマートフォンに保存し、会場では設置されたタブレット端末やスタッフのスマホで読み取ってもらうだけで受付が完了します。

これにより、受付時間の大幅な短縮が可能となり、混雑の解消やスタッフの業務軽減につながります。また、読み取ったデータはそのまま来場者属性として蓄積されるため、イベント後のマーケティング分析やリード管理にも活用することができます。

セミナー・勉強会の参加管理

企業が主催するセミナーや勉強会においては、限られた時間内で円滑に運営を進めることが求められます。特に参加者の情報確認や出席管理において、手書き名簿の使用や紙の受付票では手間とミスが発生しやすいという課題がありました。

QRコード受付システムを導入することで、申込みと同時に発行されたQRコードを参加者が持参し、受付時にスタッフがスキャンするだけで参加記録が完了します。

これにより、スタッフの人数を最小限に抑えた運営が可能となり、出席データもリアルタイムで管理できるため、開催後の参加率分析や次回案内の送付などにもスムーズに対応できます。

店舗・ショールームでの来店受付

予約制を採用しているショールームや高価格帯商品の販売店舗では、事前予約と連動したスムーズな来店受付が重要視されています。

QRコード受付を導入すると、顧客は来店予約時に送られたQRコードを当日に提示するだけでチェックインが完了し、煩雑な受付手続きが不要になります。スタッフは受付にかかる時間を短縮できるだけでなく、事前登録情報をもとに個別対応を迅速に始められるため、顧客満足度の向上にもつながります。

さらに、誰がいつ来店したかのログを簡単に取得できることで、再来訪者へのアプローチやサービス改善のヒントも得られます。

社内イベント・来訪者の受付

社内での全社会議や研修、外部からのゲスト来訪の受付においても、QRコードシステムは有効です。従来は来訪者の名簿記入や社員による対面確認が必要でしたが、QRコードを利用すれば、事前にメールなどで配布されたコードを入口でスキャンするだけで受付が完了します。

これにより、総務や庶務部門の手間を削減しながら誰がいつ社内に訪問したかのログを自動で記録できるため、セキュリティ対策としても効果を発揮します。また、拠点が複数に分かれている場合でも、統一された受付フローを構築することが可能になります。

QRコード受付システムのメリットとデメリット

QRコード受付システムは非接触でスピーディーな受付を実現する一方で、導入や運用に際して注意すべきポイントも存在します。この章では、システムの導入を検討するうえで知っておきたいメリットとデメリットの両面について、詳しく解説します。

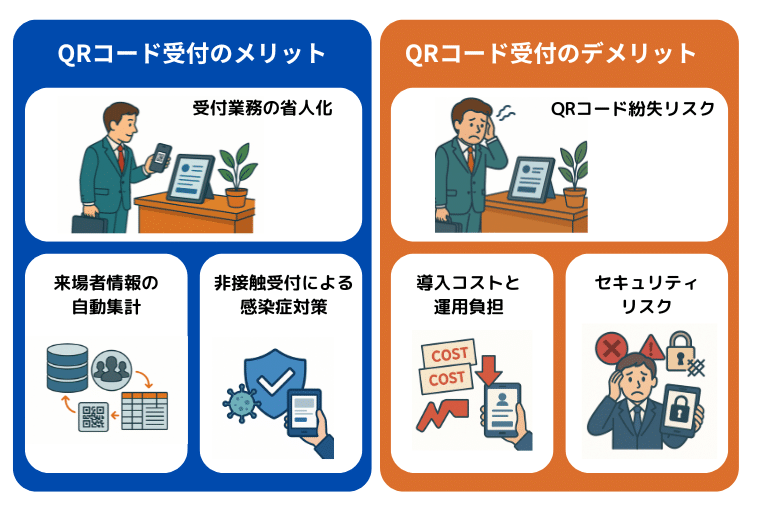

QRコード受付システムのメリット

QRコード受付システムには業務効率の向上だけでなく、コスト削減や衛生面での利点などのさまざまなメリットがあります。ここでは代表的な3つの利点を紹介します。

受付業務の省人化と業務効率化

QRコードを使った受付により、来場者はスマホに保存したコードを提示しスキャンされるだけで受付が完了します。これにより、従来のように紙の名簿を確認したり、手書きで名前を記入してもらったりする手間がなくなり、受付スタッフの人数を大幅に削減できます。また、混雑時間帯における受付のスピードも格段に向上するため、来場者の待ち時間短縮にもつながります。

来場者情報の自動収集・集計

事前に登録された情報がQRコードと紐づいているため、受付完了と同時に参加者の情報がデータベースへ記録されます。これにより、Excelやスプレッドシートなどで来場者リストや参加者分析を即時に出力することが可能です。イベント終了後も集計作業や参加者へのアフターフォローがスムーズに行え、マーケティング活動への活用や改善施策の立案にも役立ちます。

非接触受付による感染症対策

コロナウイルス拡大以降、非接触での受付対応は重要な衛生対策の一つとされてきました。QRコード受付は来場者とスタッフとの接触を最小限に抑えることができ、ペンや名簿などの共用物に触れる機会もなくなるため、感染リスクを低減できます。衛生面への配慮を可視化できることは参加者の安心感を生み、イベントや施設の信頼性向上にもつながります。

QRコード受付システムのデメリット

一方で、QRコード受付システムにはいくつかのリスクや運用上の注意点も存在します。導入前にしっかりと理解しておくことが、スムーズな活用につながります。

QRコード紛失による受付不可リスク

QRコードは基本的に来場者自身のスマートフォンに保存される形式が多いため、事前の案内を見落としたりQRコードを当日提示できない場合には受付が滞ってしまう可能性があります。そのため、来場者への事前周知の徹底や現場での再発行・代替手段の整備が求められます。印刷物やID照合など、QRコードを持っていない場合の対応策を準備しておくことが重要です。

導入コストと運用負担

無料ツールを活用した自作システムもありますが、より機能性やセキュリティを重視したい場合は有料の専用システムを選定する必要があります。その際には、月額費用や初期設定コストなどの予算計画が必要です。また、システムの操作や設定に慣れていない担当者の場合、運用までに一定の学習・準備期間が必要になることも考慮するべきポイントです。

セキュリティと個人情報管理のリスク

QRコード受付では来場者の名前やメールアドレスなど個人情報を扱うケースが多く、その管理体制には注意が必要です。クラウド上に保存されたデータへの不正アクセスやQRコードの外部流出などのリスクを防ぐためには、パスワード保護・アクセス権限管理・暗号化などの対策を講じる必要があります。また、情報漏えい時の対応ルール(インシデント対応フロー)をあらかじめ整備しておくことも安全な運用には欠かせません。

↓QRコードイベント受付システム↓

QRコード受付システムの無料・自作・有料の違いと選び方

QRコード受付システムを導入する際、多くの担当者が最初に悩むのが「無料のツールで十分か?それとも有料の専用システムを導入すべきか?」という点です。実際には、導入目的やイベント規模、求める機能やセキュリティレベルによって最適な選択肢は異なります。この章では、無料・自作・有料それぞれの違いと、選び方のポイントを詳しく解説します。

無料で自作し導入できるQRコード受付システム

無料のツールを活用すれば、初期費用ゼロで簡易的なQRコード受付システムを自作・運用することが可能です。規模や目的によっては、十分に機能するケースも多くあります。

QRコード受付システムを無料で運用できるツール

無料で活用できる主なツールとしては、以下のようなものがあります。

- Googleフォーム × スプレッドシート

- LINE公式アカウント(Messaging API)

- Peatix(イベント管理)

- EventRegist

- formrun

例えば、Googleフォームで事前登録を受け付け、フォームの自動返信機能でQRコード付きの確認メールを送る、といった運用が可能です。参加者の登録情報はGoogleスプレッドシートにリアルタイムで反映され、データ管理や後日フォローにも活用できます。

また、LINE公式アカウントを活用すればLINE上でQRコードを配信したり、チャットボット形式で登録や来場確認を行うことも可能です。

無料・自作システムのメリットと限界

無料や自作のQRコード受付システムは、GoogleフォームやLINE公式アカウントなどの無料ツールを活用することで、初期費用ゼロ・ランニングコストなしで構築できるのが最大の魅力です。操作も比較的シンプルで既存ツールとの連携が可能なため、業務フローに合わせた柔軟な設計がしやすいという利点もあります。

一方で、無料ツールには明確な限界も存在します。たとえば、セキュリティ面では暗号化やアクセス制限が不十分であり、個人情報を扱う場合にはリスクが伴います。また、通知機能やステータス管理、来場者データのリアルタイム反映といった機能は手作業が必要となる場合も多く、イベント規模が大きくなるにつれて運用負担が増す傾向にあります。トラブル発生時のサポートが得られない点も、自作システムの不安材料です。

このように、無料・自作システムは「コストをかけずにスモールスタートしたい」「一時的な受付に限定して導入したい」といった企業には適していますが、長期運用や高機能性が求められるケースには慎重な判断が求められます。導入前には、必要な機能と許容できるリスクのバランスを見極めることが重要です。

QRコード受付システムの自作

Googleフォームでは、下記のような手順でQRコード受付システムの構築することが可能です。

- Googleフォームで来場登録フォームを作成

- 登録完了時の自動返信メールにQRコードを埋め込む

- スプレッドシートで登録データを管理

- 当日はスマホやタブレットでQRを読み取る(無料アプリ活用)

- 読み取り後のチェック済み情報をステータス反映・記録

具体的な構築手順について紹介されているサイトもございますのでご参照ください。

【参考サイト】

https://seipsg.main.jp/service/qrreception_gs

https://qr.takayama-dp.com/column/unique_qrcode_enter/

このようにノーコードで運用可能な仕組みもあり、現場のITリテラシーに応じて柔軟な対応が可能です。画像や動画を交えた操作ガイドの作成が有効な場面も多いため、業務マニュアルとセットで準備することが望ましいでしょう。

有料のQRコード受付システム

より高機能かつ安定した運用を目指す場合、有料のQRコード受付システムの導入が適しています。特に、来場者数が多いイベントや個人情報の扱いに厳しい業界では、有料ツールの活用がスタンダードになりつつあります。

主な有料システムの機能と特徴

有料サービスでは、以下のような機能を標準搭載していることが多く、操作性・セキュリティ・運用支援の面で大きな差があります。

- QRコード発行と読み取り履歴のリアルタイム連携

- 登録ページのカスタマイズ

- 自動リマインド・フォローメール機能

- 管理画面のダッシュボード機能

- サポート体制(有人チャット・ヘルプデスクなど)

たとえば、EventHubやイーベ!、 Smart at eventなどは、展示会や大規模セミナーで実績があり、クラウド型で導入しやすいという特徴があります。

無料・自作システムとの違い

無料・自作型のQRコード受付システムと有料システムとの最大の違いは、「機能の網羅性」と「運用の安定性」にあります。

無料ツールでは、Googleフォームやスプレッドシートを活用することで一定の受付業務はカバーできますが、情報の一元管理・リマインド通知・ステータスのリアルタイム反映といった高度な機能は手動対応が前提になるため、運用工数がかかりやすくなります。

一方、有料システムでは、QRコード発行から読み取り・来場データのリアルタイム集計・参加者への自動フォロー・ダッシュボードによる可視化など、受付から事後対応までを一元的に管理できる仕組みが整っています。

また、セキュリティやアクセス制限、サポート体制が充実している点も大きな差であり、個人情報を扱うイベントや不特定多数が来場する大規模イベントでは、運営の信頼性と安全性を担保するためにも有料ツールの方が適しています。

つまり、自作型は「簡易・低コスト」である一方、有料型は「多機能・高安定」という特性があり、目的や運営体制に応じた選択が求められます。

導入目的・規模別、QRコード受付システムの選び方

QRコード受付システムは、単に導入すればよいというものではなく、目的やイベント規模、求める運用体制に応じた適切な選択が重要です。この章では、「小規模・簡易運用」と「大規模・本格運用」の2パターンに分けて、それぞれに最適な選び方を解説します。

小規模イベント・社内利用向けの場合

来場者が数十人〜百人程度の社内勉強会やクローズドな顧客向けセミナーなど、比較的規模が小さく受付業務の負荷も限定的な場合には、無料または自作型のQRコード受付システムで十分に対応可能です。Googleフォームで事前登録を受け付け、QRコード付きの受付票を発行し、当日はスマホで読み取るというシンプルな運用で、コストを抑えながら受付の効率化を実現できます。

このようなケースでは担当者のITスキルやツール操作に対する慣れがあれば、初期設定も簡単で臨機応変なカスタマイズも可能です。ただし、セキュリティ面や機能の拡張性には限界があるため、事前に必要な情報管理レベルを確認した上でツールの選定を行うことが重要です。

大規模イベント・法人受付向けの場合

展示会や合同説明会、一般参加型のセミナーなどの来場者が数百人〜数千人規模となる場合や法人受付の一環として信頼性が求められる場面では、有料のQRコード受付システムを選定するのが賢明です。リアルタイムの受付状況管理・リマインドメールの自動配信・ダッシュボードでの来場データ可視化など、イベント全体の運営を支える高度な機能が求められるからです。

また、個人情報の取り扱いに厳しい業界では、暗号化通信・アクセス制限・データバックアップなどのセキュリティ対策が講じられていることが必須条件となります。有料ツールはこうした基準をクリアしており、万が一のトラブルにも対応できるサポート体制が整っているため、安心して運用を任せられるのが強みです。

QRコード受付システムを選ぶ際のチェックポイント

QRコード受付システムは選択肢が多く、それぞれに特徴や強みが異なります。そのため、「価格の安さ」や「聞いたことのあるサービス名」といった表面的な理由だけで決定してしまうと、運用開始後に機能不足やセキュリティ上の不安を感じるケースも少なくありません。

ここでは、導入前に確認すべき代表的なチェックポイントを5つの視点に分けて解説します。

イベント規模と対応可能人数

まず確認すべきは、想定する来場者数に対してシステムが処理能力やアカウント数で対応できるかという点です。無料ツールでは同時接続数や登録数に制限があることが多く、アクセス集中時にエラーが出るケースもあります。数百人以上を想定する場合は、実績のある有料システムを選ぶのが無難です。

QRコードの発行・読み取り方法

次に、QRコードの発行方法と読み取り方法を確認しましょう。QRコードの自動生成が可能か、読み取りには専用機器が必要か、スマートフォンやタブレットだけで運用できるかどうかも重要な判断材料です。加えて、読み取り履歴の管理や読み取りと同時に受付済ステータスへ反映できる仕組みがあるかも必ずチェックしておきましょう。

データの管理と活用のしやすさ

受付後のデータがどのように管理され、どの形式で出力できるかも重要です。GoogleスプレッドシートやCSVでのエクスポート、API連携による社内システムとの統合など、「受付後のデータ活用」を想定した柔軟性があるかどうかは企業の運用効率に大きく関わります。

セキュリティと個人情報保護体制

来場者の氏名・連絡先・所属情報などを扱う以上、個人情報保護への対応は必須です。暗号化通信(SSL)・パスワード保護・IP制限・閲覧権限設定など、法人レベルの情報管理要件を満たしているかをチェックし、必要に応じてプライバシーポリシーや利用規約も確認しておきましょう。

サポート体制と運用支援の有無

初めて受付システムを導入する場合、トラブル時の対応スピードや導入時のサポート体制も選定基準として非常に重要です。FAQだけでなくチャット・メール・電話などのサポートチャネルが整備されているか、日本語対応が可能かなども事前に確認しましょう。

↓QRコードイベント受付システム↓

バーコード受付システムとの違い

QRコード受付システムと似た存在として「バーコード受付システム」がありますが、両者は見た目が似ていても、機能性・読み取り精度・データ容量といった点で明確な違いがあります。導入検討時には、この違いを理解した上で、自社の受付業務に最適な形式を選ぶことが重要です。

情報量の違い

バーコード(1次元コード)は横方向に情報を持つ構造のため、格納できるデータ量が比較的少なく、基本的には数字・英字数十文字程度の情報しか扱えません。一方、QRコード(2次元コード)は縦横の両軸で情報を保持できるため、最大7,000文字以上のデータ格納が可能です。

この違いにより、バーコードは会員番号や受付番号など簡易的な用途に向いているのに対し、QRコードは氏名・所属・メールアドレス・来場日時など複数項目のデータを一括管理するような受付業務に最適です。

読み取り精度とスピード

バーコードは読み取り角度に制限があり、スキャナーとの位置合わせに時間がかかるケースがあります。反射や印刷状態の影響も受けやすく、スムーズな読み取りには専用機器が必要な場合も多いです。

一方、QRコードはカメラ付きスマートフォンやタブレットでも読み取りが可能で、印刷状態や読み取り角度に強く、現場での運用が簡単です。イベント現場などでの高速処理や非接触対応という点でもQRコードの方が利便性に優れています。

活用範囲と柔軟性

バーコード受付システムはPOSレジや物流管理などに広く活用されていますが、来場者ごとに異なるデータを扱うイベント受付では汎用性に欠ける場合があります。対してQRコードは参加者一人ひとりに異なる情報を含めることができ、受付後のデータ連携やCRMへの展開などにも柔軟に対応できるのが大きな強みです。

セキュリティ・拡張性

セキュリティ面ではQRコードにパスワードや暗号化を施すことができるのに対し、バーコードは構造上そのようなセキュリティ対策が困難です。また、QRコードはシステム連携やWebhookなどを使った外部ツールとの連携がしやすく拡張性も高いため、業務フロー全体の自動化を目指す企業には特に適しています。

以上のように、バーコード受付は「単機能・低コスト」で運用できる一方、QRコード受付は「多機能・高柔軟性」で現代的な受付業務やデータ活用と親和性が高い形式といえます。用途や運用体制に応じて、どちらが自社にとって適しているかを判断しましょう。

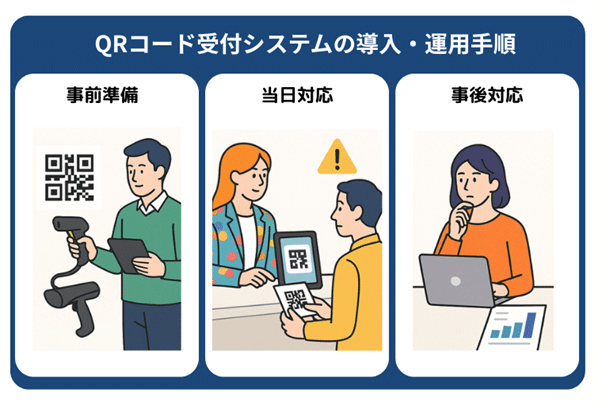

QRコード受付システムの導入・運用手順

QRコード受付システムをスムーズに運用するためには、事前準備・当日対応・事後処理の3ステップを正しく理解しておくことが重要です。それぞれの段階で押さえるべきポイントを解説します。

導入前の準備と必要な機材

導入を成功させるためには、まず受付システム全体の流れを設計することが最優先です。誰が、どのタイミングで、どのように情報を入力し、QRコードを生成し、それを読み取って来場を管理するのか。このプロセスを明確にしておくことで、トラブルのリスクを大きく下げることができます。

事前準備として必要な作業は以下の通りです。

- 事前登録フォームの作成(Googleフォームや専用システムなど)

- 自動返信メールにQRコードを添付する設定

- 読み取り端末(スマートフォン、タブレット、またはバーコードリーダー)の用意

- スプレッドシートや管理画面でのリアルタイム確認方法の確認

- 当日の受付スタッフへの操作研修とマニュアル配布

また、電源や通信環境の確保も重要です。特にモバイル端末での運用を想定している場合は、モバイルWi-Fiや予備バッテリーを用意しておくことで万一の通信・電源トラブルにも対応できます。

受付当日の運用の流れ

受付当日は、来場者がスマートフォン上のQRコードを提示し、それをスタッフが読み取ることで入場処理を行います。読み取りと同時に参加ステータスが「来場済」へと自動更新される設計にしておくことで、受付作業は数秒で完了し混雑の回避に大きく寄与します。

受付ブースには、読み取り担当者の他に「案内係」や「問い合わせ対応係」などを配置することで、スムーズな誘導が可能となります。また、読み取ったデータはリアルタイムでスプレッドシートや管理画面に反映されるため、現場で来場状況を確認しながら柔軟に対応を進めることができます。

受付当日に発生しやすいトラブルと対処法

受付当日にトラブルが発生したという話を耳にする方もいらっしゃるかもしれません。

受付時によくあるトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。

■QRコードが見つからない・開けない

→ メール検索用のヒントや再送フォームを準備

■QRコードの読み取りがうまくいかない

→ 照明環境の調整、読み取りアプリの再起動、手入力対応の用意

■来場者が未登録だった(飛び入り参加)

→ 当日用の受付登録フォームや予備名簿を準備

このようなケースに備えて、受付現場に簡易マニュアルや紙ベースの補助資料を用意しておくことが円滑な対応の鍵となります。

受付終了後のデータ集計と管理手順

イベント終了後には、受付データの集計と分析、アフターフォローの準備を行います。QRコード受付システムでは受付履歴や来場時間、未来場者の抽出などが簡単に行えるため、ExcelやCSVで出力して営業リストや報告資料に活用することができます。

また、メール配信システムと連携すれば、来場者にはお礼メールやアンケート、未来場者には別日の案内や再送信を行うなど、受付データを活かしたマーケティング施策にも展開可能です。

データを扱う際は個人情報の取り扱い方針に則り、保管期限や利用目的を明確にした運用を心がけましょう。

↓QRコードイベント受付システム↓

QRコード受付システムについて、よくある質問

Rコード受付システムの導入を検討する際、多くの企業や担当者が「コストは?」「無料で十分?」「セキュリティは大丈夫?」などのさまざまな疑問を抱くかと思います。この章では、そうしたよくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。

QRコード受付システムは無料で使えるか

無料でも運用は可能です。ただし、利用目的や規模によっては注意が必要です。

GoogleフォームやLINE公式アカウントなどを活用すれば、初期費用ゼロで簡易的なQRコード受付システムを構築できます。小規模なイベントや社内利用であれば、無料ツールでも十分に機能します。しかし、大規模イベントや情報管理の精度が求められる場合は、有料の専用システムのほうが安定した運用と安全性を確保できます。

無料ツールでも十分運用できるのか

スモールスタートには向いていますが、完全代替には限界もあります。

無料ツールは柔軟に構成できる反面、メール通知やステータス反映、来場履歴の可視化などは手動対応が前提になるケースもあります。また、読み取りエラー時の対応や複数端末でのデータ共有には工夫が必要です。運用負荷やリスクを加味しながら、必要に応じて有料システムとの併用や段階的移行を検討するのがおすすめです。

セキュリティリスクへの対策はどうすればよいか

個人情報を扱う場合は、ツール選定と運用ルールの整備が鍵となります。

QRコードには氏名やメールアドレスなどの個人情報が含まれる場合も多く、不正アクセスや漏えいリスクを防ぐためにはSSL暗号化・パスワード保護・IP制限などの機能が備わったツールを選ぶことが重要です。また、運用面ではアクセス権限の管理やデータ保存期間のルール化など、社内規定との整合性を確認しておきましょう。

導入規模によってどこまで費用が変わるのか

イベントの規模や必要機能によって費用は大きく変動します。

有料のQRコード受付システムでは、1回あたりの利用料または月額制が一般的で、価格は数千円から数万円程度が目安です。来場者数が多く詳細なデータ分析やサポートを必要とする場合には、さらに高機能なプランが必要になることもあります。無料トライアルを提供しているサービスも多いため、事前に使い勝手とコストのバランスを見極めることが大切です。

まとめ

このように、QRコード受付システムは来場者の受付業務を効率化し、非接触で安全な環境を提供する現代的なソリューションです。無料ツールを活用した自作型から、高機能な有料システムまで幅広い選択肢があり、導入目的やイベントの規模に応じて最適な方法を選ぶことができます。受付フローの見直しは業務負担の軽減だけでなく、来場者満足度の向上やデータ活用によるマーケティング強化にもつながります。

今回ご紹介した運用手順や選定ポイントを参考に、ぜひ自社に最適なQRコード受付システムの導入を検討してみてください。

弊社では、展示会やセミナーイベント等に活用できるQRコード受付システム「Smart at event」を提供しています。

QRコード受付システムの導入支援や価格についてご興味・ご関心がある方は、ぜひお問い合わせください。

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)