ブログ

受付でよくあるコンプライアンス違反とは?防止すべきリスクと教育・システムの実践対策を徹底解説

この記事でわかること

- 受付コンプライアンスの基本概念と重要性、関連法令

- 受付現場で起こりがちな違反例

- 受付担当者が守るべき具体ルール

- 受付システム導入によるコンプライアンス強化策

- システム運用を前提とした教育と継続改善

- 全社で支える体制づくり

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

企業の「顔」とも言える受付業務は来訪者対応や情報管理などを通じて、組織の信頼性やブランドイメージに直結する重要なポジションです。しかしながら、受付業務に潜むコンプライアンス違反のリスクは意外と見過ごされがちです。

例えば、来訪者の個人情報を不用意に扱ったりちょっとした会話が情報漏洩につながったりするケースも存在します。こうした違反が表面化すれば企業の信頼失墜や法的責任、社会的批判に発展する可能性も否めません。

本記事では「受付×コンプライアンス」をテーマに受付業務におけるコンプライアンスの基本と重要性を解説した上で、現場で起こりがちな違反事例やそれを防ぐための具体的なルール、さらに教育・受付システムを活用した対応策までを体系的に紹介します。

なお受付システムに関する詳細情報をお探しの方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

目次

受付コンプライアンスとは?基本と重要性

受付は来訪者に対して企業の第一印象を与える重要な接点であると同時に、法令や社内ルールを適切に守るべき業務でもあります。情報管理や対応マナーの不備が大きなリスクを生む可能性もあり、受付業務におけるコンプライアンスの徹底は企業全体の信頼性維持に直結します。

本章ではコンプライアンスの基本的な意味から受付業務における重要性、具体的に遵守すべき法令、そして違反によって引き起こされるリスクまでを包括的に解説します。

受付業務におけるコンプライアンスの意味とは

コンプライアンスとは法令を守ることに加え、社会的モラルや企業内の規定・方針に則って行動することを指します。受付業務も例外ではなく、来訪者情報の取り扱いや接遇対応など、日常的に企業の信頼や安全に関わる行動が求められます。

なぜ受付でもコンプライアンス遵守が必要なのか

受付は企業の玄関口であり、外部との接点として非常に重要な役割を担っています。来訪者の第一印象はその企業全体の印象へと直結します。受付対応が雑であったり、不適切な言動があった場合、企業としての信用を損なう可能性があるのです。

また受付は人の出入りを管理し、氏名や連絡先、所属企業などの情報を扱う場でもあるため、情報漏洩のリスクが高いポジションでもあります。そのため現場レベルでの法令遵守と意識改革が不可欠です。

受付で守るべき法令

受付業務で関係が深い主な法令として「個人情報保護法」があります。

個人情報保護法に該当する個人情報とは、来訪者の名前や連絡先、所属企業名などの情報すべてです。これらの情報を適切に記録・保管・管理しなければ法令違反となり、漏洩時には企業に大きな責任が生じます。例えば紙の来訪台帳を無防備に放置することは、第三者に情報が閲覧されるリスクがあるため厳重な管理が必要です。

企業にとってのリスクと信頼性への影響

受付におけるコンプライアンス違反は企業全体の信用問題に直結します。このセクションでは、受付業務が企業イメージに与える影響と違反がもたらす具体的なリスクについて解説します。

受付対応が企業の第一印象を左右する理由

受付は「会社の顔」とも呼ばれるほど企業の印象を左右する場所です。丁寧で的確な案内ができる企業は「組織が整っている」「信頼できる」というポジティブな印象を与える一方、態度が悪かったり案内が不十分だったりすると、企業の全体像まで悪く捉えられてしまう可能性があります。

特にBtoB企業では受付の印象が取引判断に影響することすらあるため、受付での対応品質はビジネス上の重要な要素と言えます。

違反が発覚した場合のペナルティ・信用失墜リスク

受付業務でのコンプライアンス違反が発覚した場合は以下のような深刻なリスクが生じます。

法的リスク:例えば個人情報保護法に違反した場合、企業は行政指導や改善命令、損害賠償請求といった法的責任を負う可能性があります。特に情報漏洩事案では顧客や取引先からの信頼を大きく損なう恐れがあります。

社会的リスク:SNSでの拡散やニュース報道によって企業の評判が一気に悪化するケースもあります。炎上が広がれば収束に時間と費用がかかり、企業イメージの回復には長期間を要することになります。

こうしたリスクは決して受付だけの責任に留まりません。受付業務の不備は企業全体のコンプライアンス意識や管理体制そのものが問われる問題へと発展します。

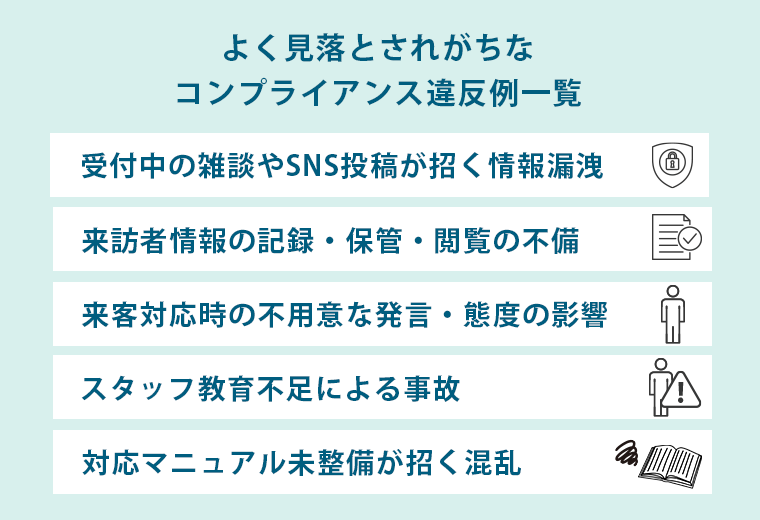

受付現場で見落とされがちなコンプライアンス違反例

受付業務には日常の些細な行動や習慣の中にコンプライアンス違反のリスクが潜んでいます。ここでは現場で実際に起こりやすい違反事例を取り上げながら、どのような対応が問題となるのかを具体的に紹介します。

受付中の雑談やSNS投稿が招く情報漏洩

受付スタッフの何気ない会話や私的なSNS投稿が情報漏洩につながるケースがあります。例えば来訪者の企業名や用件などを同僚と会話するうちに他の来訪者に聞かれてしまう、写真付きでSNSや私的なチャットに情報を流してしまうといった事例もあります。

これらはすべて、相手の機密情報を漏らしてしまうリスクがあり、企業としても責任を問われかねません。受付では会話や投稿の内容には常に注意を払う必要があります。

来訪者情報の記録・保管・閲覧の不備

紙の来訪者名簿を受付台に放置したままにする、受付端末の画面が第三者から見える位置に設置されているなど、情報管理の甘さも違反の要因になります。

また過去の来訪履歴を削除せず残したままの状態や閲覧制限のないデータベースの使用も漏洩リスクを高める要素です。記録方法と保管場所、閲覧権限の設計を含めた情報管理体制の整備が求められます。

来客対応時の不用意な発言・態度の影響

来訪者に対して失礼な言動や感情的な対応をしてしまうと、企業イメージの毀損につながる恐れがあります。

例えば「少々お待ちください」を繰り返し過ぎて不満を与える、「担当者が席を外しています」と言いながら困った表情を見せるなど、何気ない対応が相手の印象を左右します。受付では常に冷静で丁寧な姿勢が求められます。

スタッフ教育不足による事故

「教わっていなかった」「知らなかった」といった理由による対応ミスは教育体制の不備に起因するものです。例えば、緊急時の連絡フローが把握されていなかったり、来訪目的に応じた取次のルールが理解されていない場合、対応の遅れや混乱を招く原因になります。

定期的な研修とマニュアル整備によってスタッフごとの対応のバラつきを防ぐことが必要です。

対応マニュアル未整備が招く混乱

マニュアルが存在しない、あるいは古いままで更新されていない受付現場では、判断がスタッフ個人に委ねられる「属人化」が進みやすくなります。

その結果対応に一貫性がなくなり、情報伝達ミスや来訪者の不満につながる恐れがあります。標準化されたフローと運用ルールの明文化が、受付現場の信頼性を支える鍵となります。

受付担当者が守るべきコンプライアンス対応ルール

受付業務でコンプライアンスを確実に実践していくには、具体的な行動ルールの明確化とスタッフ全員への徹底が不可欠です。

この章ではどのような対応がNGとされるのか、また現場で求められる正しい対応の在り方、そして個人情報を取り扱う上での具体的なルールについて解説します。

受付業務のNG行為と正しい対応

受付では良かれと思って行った対応が、実はルール違反になっていることもあります。まずはNG行動を把握し、それに代わる適切な対応方法を知ることが、リスク回避につながります。

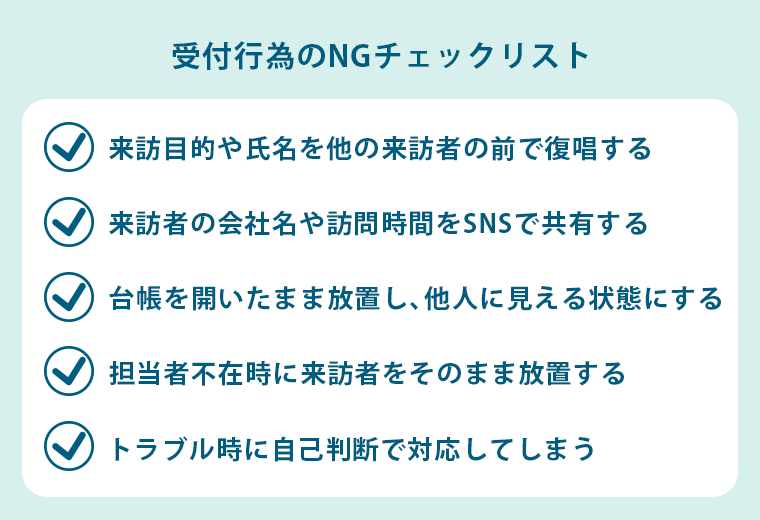

NGチェックリスト

受付業務では表面上は問題がなさそうに見えても、実際には大きなリスクにつながる行為が存在します。

例えば来訪者の氏名や会社名、用件などを他の来訪者の前で復唱する対応は個人情報を無断で開示しているのと同じ行為です。また受付業務の様子や来訪者に関する情報を私的なSNSに投稿することも、重大な情報漏洩につながる可能性があります。

さらに紙の来訪台帳を受付台に開いたまま置きっぱなしにしておくことや来訪対応中に担当者が不在であることを曖昧に伝え、来訪者を長時間待たせる行為も印象や信頼を損なう原因になります。

緊急対応時にマニュアルを確認や事前の把握を行わずその場の判断で対応してしまうと、意図せず企業全体のコンプライアンス方針に反する行動となることもあるため、日常的な判断の一つひとつがリスク管理の視点で見直される必要があります。

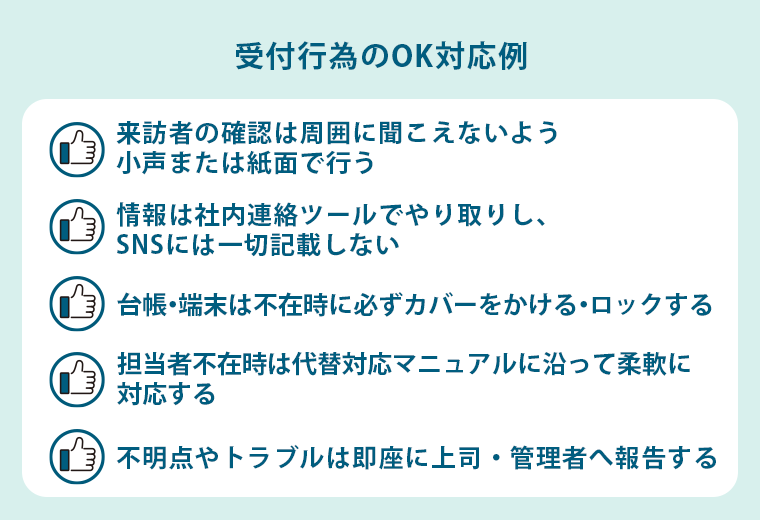

OK対応例|正しい対応パターン

NG行為を防ぐためにはあらかじめ適切な対応方法を理解し、日々の業務に落とし込むことが重要です。

来訪者への確認は周囲に聞こえないよう静かな声で行うか、紙に書くなどの工夫をすることで、情報の拡散を防ぐことができます。社内連絡については個人の私的なチャットやSNSではなく、会社が指定した業務用ツールを使って行うことが基本です。

台帳や端末は受付を離れる際には施錠または画面ロックを行い、不在中に情報が外部に漏れないように管理します。担当者が不在の場合には訪問目的に応じた代替対応を判断し、丁寧に状況を説明した上で来訪者の不安や不満を軽減する対応が求められます。

トラブル発生時には自分の判断で動くのではなく、直ちに責任者や上司に報告し適切な指示を仰ぐ姿勢が大切です。これらの対応が習慣化されていれば、受付という現場でも企業全体として統一された対応品質が担保されます。

来訪者情報の取り扱いルール

受付では個人情報の扱いが日常的に発生します。そのため、法的観点を踏まえた取り扱いルールの整備と、現場での実践が欠かせません。

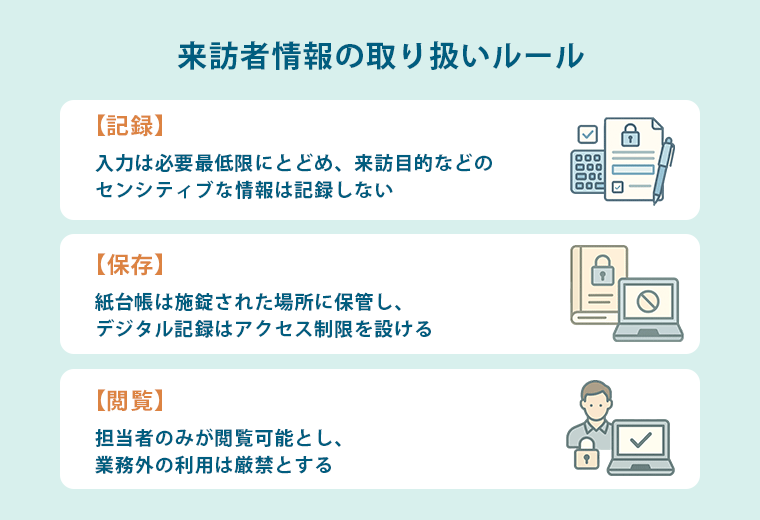

個人情報保護の観点から見る記録・保存・閲覧方法

個人情報の管理においては、記録、保存、閲覧のすべての工程で明確なルールが必要です。

記録の段階では必要最小限の情報のみを記入することが大切で、例えば来訪目的があまりに具体的すぎる場合には、一般化した表現に留めるなどの配慮が必要です。

保存については紙の来訪記録であれば鍵付きの保管庫など、安全な場所で管理する必要があります。デジタルで記録している場合はアクセス権限を細かく設定し、閲覧できる担当者を限定することで情報の漏洩リスクを低減できます。

閲覧についても業務上の必要がある人間以外は、原則として参照を認めないことが望ましい対応です。社内であっても役職や部署が違えばその情報を閲覧する理由がない場合もあるため、「誰が、何の目的で閲覧するのか」という視点を持って運用を行うことが重要です。

帳簿・端末・画面表示の注意点

受付では来訪記録のための帳簿や電子端末を使った管理が一般的になりつつありますが、それらの扱い方にも細心の注意が必要です。

例えば来訪者が記入する紙の受付簿をそのまま外に出しておくと、他の来訪者が前の情報を容易に見られる状況となり個人情報保護の観点から問題があります。

また受付用端末の画面が来訪者から見える位置に設置されている場合、画面に表示されている情報が意図せず漏洩してしまうことがあります。こうしたリスクを避けるためには、端末の配置を見直し、画面が見えにくい角度や位置に設置する工夫が必要です。

さらに受付担当者が使用するPCなど端末にはパスワードロックを必ず設定し自動でログアウトされる機能を有効にすることで、操作中断時や不在時にも情報が保護されるようにします。使用していない時間帯には画面をオフにする、あるいは専用の画面カバーを活用することで、視覚的な情報漏洩を防ぐことができます。

小さな工夫の積み重ねが大きなリスク低減に直結します。受付という開放的な空間だからこそ、情報の視覚的管理が極めて重要です。

受付業務に役立つシステム導入とコンプライアンス対応の進化

従来、受付業務は紙による来訪記録や属人的な対応に依存しており、情報管理や対応品質にばらつきが生じやすい領域でした。近年では受付システムの導入によって、記録の正確性や情報の保護レベルが大きく向上しています。

本章では、受付システムの導入がどのようにコンプライアンス対応を強化し、業務の透明性と統制を高めるのかについて解説します。

また受付システムのセキュリティーについてはこちらをご参考ください。

システム導入によるコンプライアンス対応ルールの強化

受付にシステムを導入することで手書きや口頭による曖昧な情報管理から脱却し、記録・保存・確認のプロセスを一貫してデジタル化することが可能になります。

来訪者管理のデジタル化で記録精度と透明性が向上

紙の来訪記録では書き間違いや記入漏れが発生しやすく、後から内容を正確に把握できないことも少なくありません。一方デジタル化された受付システムを利用することで、必要な情報を必須項目として設定し、記録漏れや不備のない正確な情報収集が可能となります。

またシステム上ではすべての記録が時系列に残るため、「いつ・誰が・どこに・何の目的で訪れたか」といったデータを明確に把握できるようになります。このように記録の正確性が保たれることで万が一の際のトレーサビリティも確保され、企業としての説明責任にも対応しやすくなります。

ログ管理・アクセス権限設定による内部統制の強化

受付システムでは、利用者や管理者ごとにアクセス権限を細かく設定できる機能があります。これにより閲覧や編集が可能な範囲を必要最小限に限定することができ、情報漏洩のリスクを大幅に軽減できます。

さらにログ管理機能によって誰がいつどの情報にアクセスしたか、または修正を行ったかといった履歴がすべて記録されるため、不正な操作や情報改ざんの防止にも効果を発揮します。

こうした仕組みは社内の内部統制の強化にもつながり、監査対応などにも有用です。

画面マスキングや音声記録で漏洩リスクを軽減

受付システムの中には、画面に表示される個人情報を自動的にマスキング(非表示化)する機能や音声対応時に録音を行う機能を備えたものもあります。これにより、他の来訪者や通行人からの「見える・聞こえる」情報の保護が実現されます。

特に発言内容が後からトラブルに発展するリスクがある場合、音声記録は事実確認のための証拠として機能します。こうした仕組みによって現場の対応精度を高めると同時に、トラブル発生時の説明力や対応力の強化にもつながります。

システム導入時の注意と適切な運用体制の構築

システムを導入すればそれで終わりではなく、導入にあたっては現場の運用ルールやトラブル時の代替対応を含めた体制整備が必要です。

非常時の代替手順マニュアル整備の重要性

システムは便利である反面、機器トラブルやネットワーク障害が発生する可能性もあります。こうした非常時に備えて、紙による手動対応の手順や予備端末の利用方法を明記したマニュアルを整備しておくことが重要です。

特に情報を記録できない状況や来訪者を一時的に管理できないケースに備え、代替フローを用意することで、システム依存で発生するリスクを抑え、業務の継続性を確保することができます。

ログの活用体制・確認責任の明確化

受付システムに記録されたログは万が一の情報漏洩や対応ミスがあった場合の検証材料としても有用です。しかし記録が残っているだけでは不十分であり、それを日常的に確認し必要に応じてフィードバックする体制が整っていなければ、実効性のある運用とは言えません。

ログの確認責任者を明確にし、定期的に記録内容をチェックする運用ルールを定めておくことが組織としての対応力と抑止力を高める上で不可欠です。

外部クラウドサービス利用時の契約と法的配慮

受付システムを外部クラウドサービスとして導入する場合、提供元との契約内容も重要なチェックポイントとなります。例えばデータの保存場所や管理主体、第三者提供の有無など、個人情報保護法に抵触しないかを契約段階で明確に確認する必要があります。

また運用中にアップデートや障害が発生した際の対応範囲やサポート体制についても事前に取り決めておくことで、トラブル発生時の責任所在を明確にすることができます。

システムそのものの性能だけでなく、それを支える法的・契約的な基盤の整備もコンプライアンス対応の一部と捉える必要があります。

受付システム導入後のコンプライアンス遵守と社内教育の継続的改善

受付システムの導入によって業務の効率化や情報管理の精度は大きく向上しますが、それだけで万全とは言えません。システムを形骸化させず現場で正しく運用し続けるためには、教育体制や改善サイクルを組織内に根づかせることが必要です。

この章ではシステム運用を支える教育設計や継続的改善の仕組み、そして組織としてのコンプライアンス文化の醸成について解説します。

システム運用を前提とした受付担当者の教育体制

現場スタッフがシステムを使いこなし正しく運用するには、導入時の一時的な説明だけでなく、実践に即した教育が不可欠です。特に新人スタッフに対しては、業務の流れとあわせてシステムの操作手順や対応フローを体系的に教える必要があります。

システム操作・トラブル対応を含めた新人研修

受付システムを実運用する前に、実際の受付システムを使った研修を行うことで、操作ミスや不安を減らすことができます。単なる座学ではなく、実際の画面を操作しながら対応の流れを体験することで、緊張感を持った状態での判断力が養われます。

またトラブルが発生した際の初期対応や報告ルート、バックアップの手順なども研修の中で扱うことで、非常時でも慌てずに行動できる基盤を作ることが可能です。実務と直結する内容に焦点を当てた研修設計が求められます。

マニュアルは紙からデジタルへ|更新・共有の仕組み化

受付マニュアルは一度作って終わりではなく、状況に応じて定期的に見直しアップデートされるべきものです。

紙の運用では更新漏れが起こりやすく、古い情報が使われ続けるリスクがあるため、クラウド上で共有・編集できるデジタルマニュアルへの移行が推奨されます。

例えば受付フローや対応ルール、トラブル時の対応手順などをGoogleドキュメントや社内Wikiに集約しておくことで、全スタッフが常に最新の情報を確認できます。加えて変更点を通知する仕組みを整えておくと、内容が更新されたことに気づかず誤った対応をするリスクも防げます。

ログやシステム記録の確認・報告ルールを教育に含める

受付システムに記録されたログは対応履歴の検証や業務改善に役立ちますが、現場での扱い方をスタッフが理解していなければ活用できません。そのためログの確認方法や報告ラインの明確化を教育の中で取り扱うことが重要です。

例えば日報の一部としてログを確認し不備やイレギュラーな対応があれば上長に共有するなど、定常業務にログ確認を組み込むことで、記録の「見るだけ」ではない活用が促されます。これにより受付現場における状況把握や品質向上にもつながります。

データを活用した継続的な改善プロセス

システムから得られるログや対応記録は単なる保存情報ではなく、受付業務を改善するための「資源」です。蓄積されたデータを活用することで、業務の見直しや教育の方向性を具体的に導き出すことが可能になります。

システムログを活用した対応品質の可視化と分析

システムには来訪者ごとの対応履歴や受付対応にかかった時間、担当者ごとの処理件数などが記録されています。これらのデータを定期的に集計・分析することで、対応に時間がかかっている場面やミスが多発している傾向を把握できます。

例えば対応時間が長い時間帯が判明すれば人員配置の見直しにつながりますし、特定の担当者にミスが集中しているようであれば、個別のフォローや再教育が可能になります。データに基づいた改善は感覚や経験に頼らない、客観的な判断をもたらします。

エラーやヒヤリハットの記録をもとに運用ルールを見直す

受付での失敗やヒヤリとした場面を記録として残し、それを定期的に振り返ることで、業務ルールの改善に活かすことができます。例えば、「来訪者に名前を確認せず、別の部署に案内してしまった」などの事例を蓄積すれば、チェックポイントの見直しや再発防止策の策定につながります。

このようなナレッジを記録することで、単なる事故報告にとどまらず、組織全体の学習機会として活用できるようになります。

定期的なレビューとシステムベンダーとの情報共有

システムは導入後は現場からのフィードバックをもとに、継続的なアップデートを行うことが求められます。定期的にレビューの場を設け、実際の運用上で感じた不便や要望を洗い出し、システム提供ベンダーと情報共有を行うことで、より現場にフィットした機能改善が期待できます。

ベンダー側からも新機能やセキュリティ更新の情報をタイムリーに受け取り、組織全体でアップデートに対応できるような体制を整えておくことが、システムの有効活用に直結します。

組織全体で高めるコンプライアンス文化の醸成

受付業務におけるコンプライアンス対応は受付担当者の努力だけで成り立つものではありません。全社的な意識共有と部門間連携があってこそ健全な運用が実現されます。

受付・総務・システム部門による役割分担と連携

受付業務には来訪者対応だけでなく、設備管理や情報システムとの連携も関わってきます。そのため受付担当者だけに責任を押し付けるのではなく、総務部門や情報システム部門との役割分担と連携を明確にしておくことが重要です。

例えば来訪者情報の保存・削除ルールはシステム部門が管理し、受付の運用ルールは総務が策定、現場運用は受付担当が実施するといったように業務ごとの責任領域を明確にすることで、属人化の防止と連携強化が図れます。

トップダウンのルール徹底とボトムアップの現場改善

組織としてコンプライアンスを定着させるには、経営層からの明確な方針発信と現場からのフィードバックを受け入れる文化の両立が必要です。トップダウンでルールや体制を構築する一方、現場で日々業務にあたるスタッフからの提案や意見を取り入れることで、運用実態に合った柔軟な改善が可能になります。

受付業務が企業の顔である以上、コンプライアンス対応は現場に委ねるだけでなく、組織全体で支える文化として醸成していくことが求められます。

まとめ

受付は単なる来訪者対応の場ではなく企業の信頼構築を支える最前線の業務です。小さな対応の積み重ねが組織全体の印象や信用に直結するからこそ、法令や社内ルールに則ったコンプライアンス意識を強く持つことが求められます。

受付業務におけるリスクは情報漏洩や誤対応といった表面的なトラブルだけではなく、企業の姿勢や文化までも問われる事態へと発展することがあります。

本記事では、受付現場に潜むリスクの実態と教育やシステムを活用した実践的な対策を紹介してきました。大切なのは個人任せにせず組織として持続的に学び、改善し続ける仕組みを築くことです。受付から始まる誠実な対応こそが企業全体の信頼と価値を高めていく第一歩となるはずです。

弊社ではタブレット型受付システム「Smart at reception」をご提供しています。導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)