ブログ

kintoneのクロス集計を実現する方法|標準機能・プラグイン・カスタマイズで業務データを多軸分析

この記事でわかること

- kintoneクロス集計の基本と必要な理由

- kintoneの標準機能でクロス集計する方法とその制限

- kintoneプラグインを活用したクロス集計の応用

- kintoneクロス集計におすすめプラグインと選定ポイント

- kintoneクロス集計の業種別・部門別活用シナリオ

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

業務のデジタル化が進む中、日々蓄積されるデータをいかに分析・活用するかは企業の競争力を左右する重要なテーマです。特にkintoneを導入している企業では、データを横断的に見える化する「クロス集計」のニーズが高まっています。

本記事ではkintoneでクロス集計について、よくある課題やその解決方法、おすすめプラグインの比較、さらには部門別の活用シナリオまで網羅。この記事を読むことで、自社のkintone運用に合った最適な集計手法が見つかるはずです。

またkintoneの基本的な情報について詳しく知りたい方は是非こちらをご参考ください。

目次

kintoneクロス集計の基本と必要な理由

kintoneで業務データを効率的に活用するためには単なる一覧表示やグラフ化だけでなく、複数項目を掛け合わせた視点での分析が欠かせません。ここではそもそもクロス集計とは何か、そしてkintoneにおいてなぜクロス集計が求められるのかを整理します。

そもそもクロス集計とは?その定義と役割

クロス集計とは複数の項目を縦軸・横軸に設定し、集計結果をマトリクス状に可視化する集計手法です。例えば「月別 × 担当者別の売上金額」や「部門別 × 回答状況のアンケート結果」など、2つ以上の切り口でデータを分析することが可能になります。

kintoneはもともとアプリ単位でデータを管理・表示する設計ですが、データを蓄積するだけでは業務改善や意思決定につながる示唆を得ることは困難です。

kintoneにクロス集計が必要な3つの理由

日々の業務で入力されるデータは単なる記録にとどまらず、分析によって初めて価値を生み出します。ですが分析には多くの時間を要するため効率化が求められます。本章ではkintoneにクロス集計が必要とされる理由を実務に直結する3つの観点から解説します。

日々蓄積される業務データを見える化できる

kintoneは日々の業務において入力されたデータをリアルタイムで蓄積できるという特長を持っています。

しかし蓄積されるだけではデータの価値は活かされません。営業部門であれば「担当者別 × 月別の受注件数」など、複数の軸からデータを可視化することで現場のボトルネックや成果の偏りを把握できます。

クロス集計を使えばこうした分析を一目で確認でき、定性的な印象ではなく数値に基づく意思決定が可能になります。またグラフや表を活用することで、非IT部門でも直感的に状況を把握できるため、現場の自走的な改善活動にもつながります。

属人化を防ぎ、部門間の情報共有がしやすくなる

kintoneにクロス集計の仕組みを組み込むことで、「特定の担当者だけが分かる状態」から脱却し、誰でも同じ視点・条件でデータを確認できるようになります。

例えばExcelで手作業による集計を行っていた場合、担当者が不在になるだけで業務が滞るといったリスクが発生します。kintoneで集計ロジックを標準化し集計結果をリアルタイムに共有することで部門間での共通認識が生まれ、意思決定や対応のスピードが大きく向上します。

またバックオフィスと営業、マネジメント層それぞれが自分に必要な情報だけを抽出・確認できるよう設定することで、組織全体の連携強化にも貢献します。

定型レポートの作成を自動化できる

多くの現場では月次・週次での報告資料作成に多くの時間が割かれています。例えば「毎月第1営業日に先月の売上推移を提出」「週次で問い合わせ状況を一覧化」といった定例業務は、手作業での集計ミスや遅延の原因にもなります。

kintoneのクロス集計を使えば必要な項目をあらかじめ設定しておくだけで、更新されたデータが自動で集計・反映されるため、人的リソースの大幅な削減が可能になります。

さらにプラグインを組み合わせれば「スケジュール実行」「PDF化」「外部共有」などにも対応でき、業務の属人化を防ぎながら再現性のあるレポーティング体制を構築できます。これにより現場は分析や意思決定など、より本質的な業務に時間を使えるようになります。

kintoneの標準機能でクロス集計する方法とその制限

kintoneには外部プラグインやカスタマイズを行わなくても基本機能のみでクロス集計を実施できる機能が用意されています。特に「グラフ機能」や「アプリの一覧ビュー」を活用することで、簡易的なクロス集計を構築することが可能です。

これにより追加コストをかけずにデータの可視化・分析を行えるというメリットがあります。一方で標準機能だけでは対応できない制約も少なくありません。

集計軸の数やアプリ間連携の有無など、現場のニーズに応じた柔軟な分析には限界があるのが実情です。本章ではkintone標準機能でできることと、その制限・課題について具体的に解説します。

kintoneの標準機能を使ったクロス集計の方法

kintoneでクロス集計を実現するためにはアプリの「グラフ」機能を活用します。設定は以下の手順で行えます。

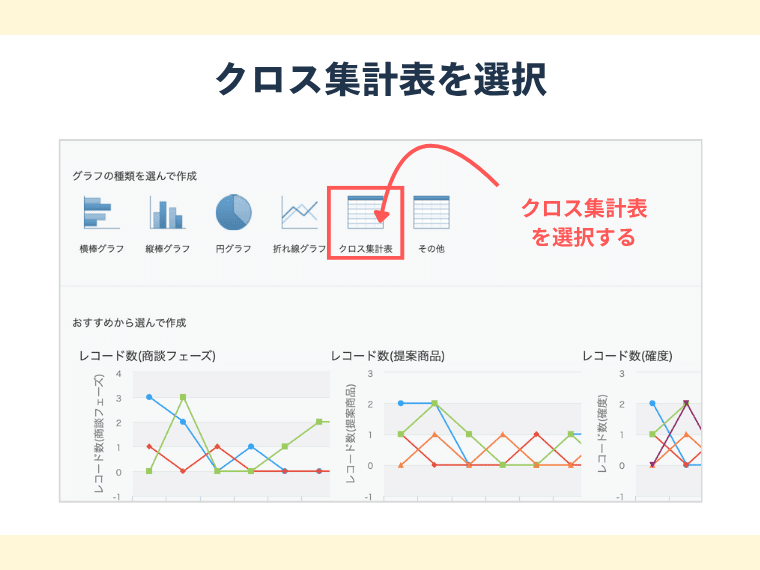

クロス集計表を選択

グラフタイプとして「クロス集計表」を選びます。これは「項目A × 項目B」のような二軸での集計を可能にする形式です。

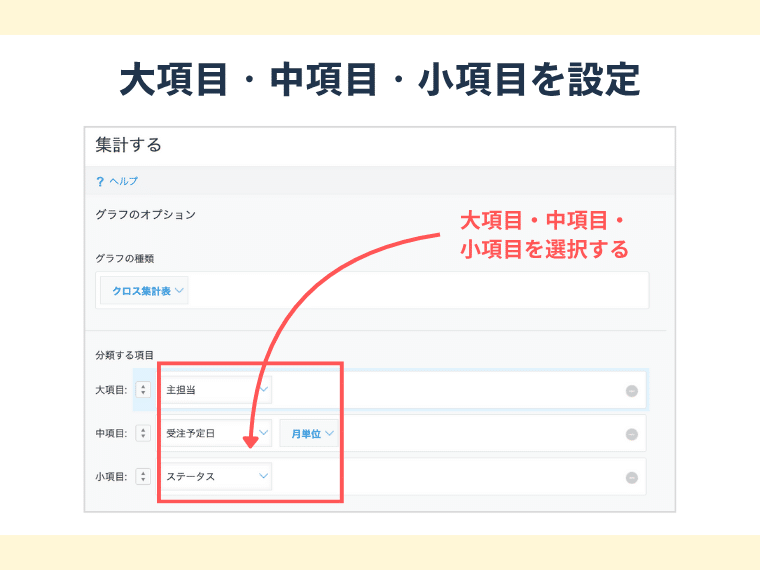

大項目・中項目・小項目を設定

縦軸・横軸に表示するフィールド(例:担当者、月、ステータスなど)をそれぞれ設定し、データの分類軸を決定します。

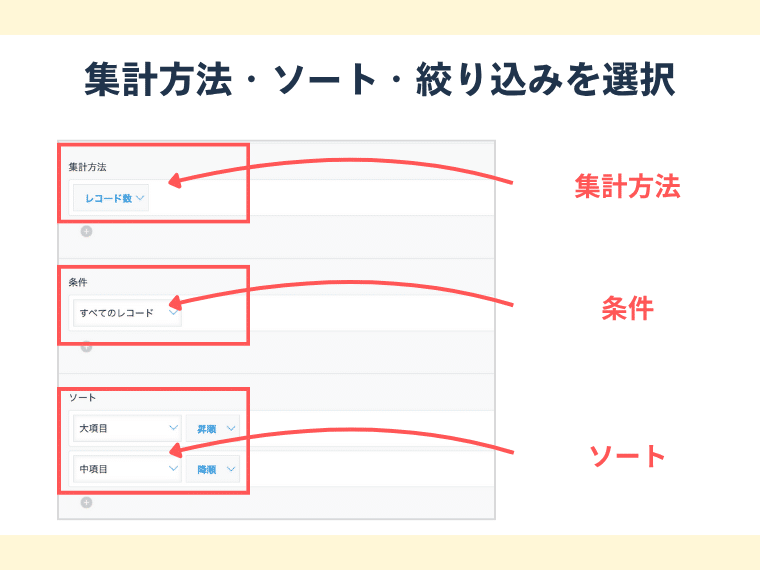

集計方法を選択

件数、合計、平均、最大値、最小値など、どのような方法で数値を算出するかを指定します。例えば「売上金額の合計」などです。

ソートや絞り込み条件を設定

特定の条件に絞ったり昇順・降順で並べ替えるなど、必要なデータにフォーカスする設定が可能です。

kintone標準機能によるクロス集計の限界と課題

kintoneの標準機能にはクロス集計表を作成できるグラフ設定や一覧ビューなど、視覚的なデータ分析を補助する機能が備わっています。これらはノンプログラミングで手軽に使える点が大きな魅力であり、小規模な分析やレポート用途であれば十分に活用できます。

しかしkintoneの標準機能は非常に便利である一方、実務レベルでの高度な分析にはいくつかの制約があります。扱うデータ量や分析軸が増えるにつれて、行数や列数の制限、複数アプリをまたいだ集計の不可、柔軟な表示設定の難しさなどが顕著になります。

これらの制約により現場ではより多角的な分析や高度な自動化を求める声が増えており、プラグインや外部連携の導入によって機能を補完することが一般的になっています。

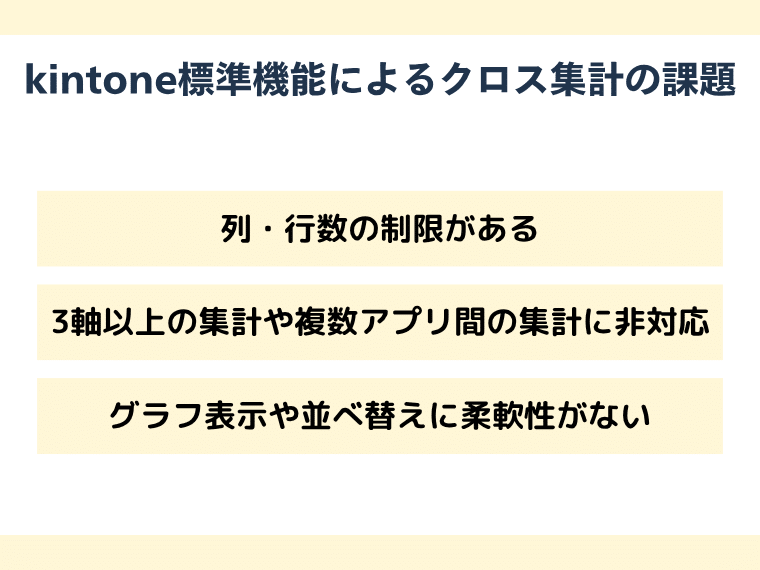

列・行数の制限がある

標準のクロス集計表には、表示できる行数・列数に上限があります。大量のデータや項目数が多い場合には情報が切り捨てられる、あるいはレイアウトが崩れて可視性が損なわれるケースもあります。

3軸以上の集計や複数アプリ間の集計に非対応

標準機能ではkintone内の「単一アプリ内」のデータしか集計できません。そのため「営業アプリ × 顧客管理アプリ」など、複数アプリをまたいだデータ分析は不可能です。

また縦軸1軸・横軸の2軸でしか集計できないため、4軸以上の多軸分析を求める現場では物足りなさを感じることもあります。

グラフ表示や並べ替えに柔軟性がない

グラフや表のデザインは固定されており、Excelのように細かな並び替えや条件付きの表示制御はできません。分析したい内容に合わせて自由にカスタマイズしたい場合には、標準機能のままでは対応が難しく、より柔軟な集計が必要な場合はプラグインの導入が前提となります。

kintoneプラグインを活用したクロス集計の応用

kintoneの標準機能はシンプルで扱いやすい一方で、実務で求められる多角的な分析や複雑な集計には対応しきれない場面も多くあります。そうした制限を補い、より高度なデータ活用を可能にするのが「プラグイン」の導入です。

プラグインを活用すれば複数アプリをまたいだ集計や2軸以上のクロス集計、条件ごとのグラフ表示、権限別のデータ可視化など、標準機能では実現が難しい高度な分析環境を構築できます。さらに定期的なレポート出力やグラフの自動更新など、業務負荷を軽減する機能も備わっており、日常業務の効率化にもつながります。本章ではkintoneのプラグインを活用したクロス集計の応用方法について詳しく解説します。

標準機能との違いが見えるプラグインの強み

kintoneの標準機能は簡易的な集計やグラフ表示に適しており、日常的なデータ確認には十分に活用できます。しかし実務では「複数アプリをまたいだ集計を行いたい」「4軸以上のクロス集計を使いたい」「条件によって表示を切り替えたい」といった、より複雑で柔軟な分析ニーズが頻繁に発生します。

こうしたニーズに対応する手段として有効なのが、外部プラグインの活用です。プラグインを導入することで、標準機能では不可能だった複雑な集計や条件付きの表示制御、さらには自動レポート出力など、業務改善に直結する多機能な分析環境を構築することができます。以下では特に実務で差がつくポイントを中心にプラグインの強みを解説します。

標準機能の制限を超えた柔軟な集計が可能になる

プラグインを使えば2軸や3軸のクロス集計はもちろん、複数アプリにまたがる横断的な集計も実現できます。例えば「営業アプリ × 顧客マスタ × サポート履歴」などの組み合わせによる、業務全体の流れを俯瞰した分析が可能となり属人的な知識に頼らず、誰でも同じ視点で業務全体を可視化できます。

権限設定や条件分岐による分析環境の整備

部門や役職に応じた表示条件を柔軟に設定できるため、閲覧者ごとに最適化された分析画面を提供できます。例えばマネージャーは全社データを閲覧し、一般社員は自部署のデータだけを確認する、といった運用が可能です。これによりセキュリティを確保しつつ、現場が迷わず使えるクロス集計環境を構築できます。

自動更新・スケジュールレポート化で集計作業を省力化

一部のプラグインでは集計結果を指定日時に自動で更新したり、PDFやCSVとして出力し、定期レポートとして配信したりする機能が備わっています。これにより週次や月次の定型レポート業務を自動化し、分析作業の省力化と正確性の向上が両立できます。

よくあるつまずきとその解決方法

プラグインを導入することでkintoneの活用範囲は大きく広がりますが、導入直後に思った通りに動作しないといったトラブルが発生することも少なくありません。これはkintone本体の設定とプラグインの仕様が噛み合っていない場合や初期設定に不備があることが主な原因です。

特にフィールドコードの誤り、適用範囲の指定漏れ、アクセス権限の設定不足など基本的な見落としが思わぬ不具合につながるケースが多く見受けられます。

こうした問題を未然に防ぐには導入前にプラグインの仕様を正しく理解した上で、テスト環境で動作検証を行い、本番運用に移行することが重要です。以下では導入時によくあるトラブルとその解決方法について解説します。

プラグインが動かない・項目が表示されない場合

プラグインを導入したにもかかわらず、画面に何も表示されない、集計結果が出力されない、設定項目が選択できないといった不具合が発生することがあります。こうした問題の多くは、kintone側のフィールド設定やプラグインの適用条件に起因しているケースが一般的です。

またプラグインの設定画面において集計対象として選択すべきフィールドが正しく指定されていなかったり、適用対象となるアプリの設定に抜け漏れがあると、動作が不安定になることがあります。さらにkintone上で利用している他のJavaScriptやCSSファイルとの競合や読み込み順の影響で、プラグインが正常に機能しないケースも存在します。

これらの問題に対応するためにはまずプラグイン提供元のマニュアルに記載されている要件を再確認したうえで、自社のkintone環境がその仕様に準拠しているかどうかを見直すことが重要です。

フィールド設定や権限設定の見直しが必要

プラグインが思うように機能しない場合、原因はkintoneアプリ側の設定そのものにあることも珍しくありません。とくに見落としがちなのが、フィールドの形式や入力方式がプラグインの処理要件と合致していないケースです。

例えば集計対象のフィールドが数値型であることを前提としているにもかかわらず、「文字列(1行)」として設定されていた場合、プラグインはその値を数値として処理できず、結果が出力されなかったり不正確になることがあります。

またドロップダウンやラジオボタンなどの選択肢型フィールドを使用している場合でも、選択肢が固定されておらずユーザーによって入力内容にばらつきがあると、集計結果に抜けやズレが生じやすくなります。

このような不具合を防ぐためには、アプリ内の各フィールドに設定されている形式や入力方式が集計処理に適しているかを改めて確認することが重要です。

また対象アプリおよびフィールド単位でのアクセス権限についても、集計結果を必要とするユーザー全員に対して適切な閲覧・操作権限が付与されているかを確認する必要があります。

特に条件付き書式や表示ルールを活用している場合は、ある条件下でフィールドが非表示になることでプラグインから認識されなくなるリスクもあるため注意が必要です。

kintoneクロス集計におすすめプラグインと選定ポイント

kintoneのクロス集計をより柔軟かつ実用的に行いたい場合、外部プラグインの活用は非常に有効な手段です。市場には多様なプラグインが提供されており、それぞれ機能や操作性、導入のしやすさに違いがあります。この章では代表的なプラグインを紹介するとともに、それらを選ぶ際に確認しておくべきチェックポイントについて詳しく解説します。

代表的なkintoneクロス集計のプラグイン

より高度な分析を求める場合、有料プラグインの導入も視野に入れるべきです。kintoneの標準機能や無料プラグインでは実現が難しい、複数アプリ間の横断的な集計やスケジュールによる自動集計、グラフのカスタマイズ、外部BIツールとの連携などを可能にする多機能なプラグインが多数提供されています。

特に業務の中で定期的に集計やレポート作成が求められる部門では、これらのプラグインによって作業の自動化と分析の精度向上が同時に実現できます。またベンダーによるサポート体制が整っている点も継続的な運用を見据えた際の安心材料となります。以下では代表的なプラグインを紹介します。

kViewer

kViewer は、kintone で作成した クロス集計表(ピボット表)を外部に公開できるビュー を提供するサービスです。たとえば、kintone上でクロス集計表を保存し、その表のURLを kViewer の「グラフビュー」に貼るだけで、公開ビューとして外部に見せることができます。(Toyokumo kintone Blog)

これにより、社外パートナーや顧客に対して、複数軸で集計されたデータを安全に共有でき、リアルタイム性を保ったまま見せたい形式で表示可能になります。(kintoneapp.com)

出典:https://www.kintoneapp.com/kviewer

krewDashboard

krewDashboardは、kintone上で高度なクロス集計(ピボット集計)を実現するプラグインです。標準機能では1軸や単一条件での集計に限られますが、krewDashboardを利用すれば複数の分類軸(行・列)を自由に設定し、部門別・月別・担当者別など多次元の集計を直感的に作成できます。

Excelのピボットテーブルのようにドラッグ&ドロップで項目を配置でき、合計・平均・件数などの集計方法も柔軟に変更可能です。また、集計結果をリアルタイムに反映し、グラフや表で視覚的に比較分析できるため、kintoneのデータをそのまま分析基盤として活用できます。これにより、外部ツールに頼らずに現場主導で多角的なデータ分析を行いたい企業に最適なクロス集計プラグインです。

出典:https://krew.mescius.jp/product/krewdashboard/

プラグイン選定のチェックポイント

プラグイン導入時は単に「できること」だけでなく、「自社に合っているかどうか」を見極めることが重要です。機能の豊富さに目が向きがちですが、実際に使うのは現場の担当者で、操作性やメンテナンス性、自社システムとの親和性まで含めて検討する必要があります。ここではプラグイン選定時に使える4つのチェックポイントについて解説します。

自社の集計ニーズとマッチするか

まず最も重視すべきはプラグインの機能が自社の業務要件と一致しているかどうかです。例えば2軸や多軸のクロス集計、複数アプリの横断集計、条件付き集計など必要なパターンに対応しているかを事前に確認することが不可欠です。単に「クロス集計ができる」といってもその深度や柔軟性には製品ごとに差があります。

プラグイン提供元が公開しているデモ画面や利用例、可能であればトライアル版を活用して実務に即した検証を行ったうえで選定することが失敗を防ぐ鍵となります。

導入のしやすさ・操作のしやすさを比較

導入時の難易度や日常的な操作のわかりやすさも選定時の重要な判断基準です。UIが直感的でない、設定項目が複雑すぎる、マニュアルが不十分といったプラグインは現場に浸透せず形骸化するリスクがあります。

特にIT部門に頼らず業務部門主導で運用する場合は、ノーコードで設定・運用できるかどうか、マニュアルやサポート体制が整っているかを確認しておきましょう。実際の運用を想定したうえで、数ステップで設定が完了するものかまたは誰がメンテナンスを担うのかといった視点で比較することが大切です。

社内体制に合ったカスタマイズ性があるか

導入後の運用においては社内リソースに見合った拡張性や調整のしやすさが求められます。例えばノーコードで対応可能なプラグインであれば現場が主体となって運用できますが、スクリプト編集やAPI設定が必要なタイプの場合、IT部門または外部パートナーの支援が必須となります。

「内製運用が可能か」「社内のスキルレベルで保守できるか」という観点から、自社の人員体制や将来の拡張性を見据えた選択を行うことが重要です。数年先まで継続的に使い続けることを考えたとき、柔軟にカスタマイズできるかどうかは大きな差になります。

他のアプリや外部サービスとの連携の柔軟性

社内で既に運用している他のkintoneアプリや外部BIツール、Googleスプレッドシート、会計システムなどとの連携が可能かどうかも確認すべきポイントです。

分析結果をkintone内だけで完結させず、外部ツールと組み合わせてレポート作成や意思決定に活かす運用を検討している場合には連携性の高さが非常に重要です。

API連携の有無、CSV出力のフォーマット調整、定期的なエクスポート機能などがあるかを比較検討することで、データ活用の幅が大きく広がります。

kintoneクロス集計の業種別・部門別活用シナリオ

kintoneのクロス集計機能は単なる数値の集計にとどまらず、業務の可視化や改善に直結する強力なツールです。特に業種や部門ごとに異なる業務フローやKPIに応じて柔軟に設計できる点が汎用的なツールとの大きな違いといえます。

営業部門であれば案件管理や売上分析、経理部門では月次の収支管理や予実分析、人事・総務では従業員アンケートや勤怠の傾向分析など、クロス集計は多様な用途に応用可能です。本章ではkintoneクロス集計が実際にどのような業務シーンで活用されているのかを部門別の具体的なシナリオとともに紹介します。

営業部門|案件進捗・売上分析への活用

営業部門では担当者別・月別・商談ステータス別といった切り口でのクロス集計が非常に有効です。例えば「月別 × 担当者別の受注件数」や「商談ステータス × 顧客ランク」などのデータを可視化することで、個人やチームの成果を定量的に把握できます。

また失注理由や案件の停滞状況を集計・分析することで、営業プロセスの改善にもつながります。こうしたクロス集計はマネージャーの視点では戦略立案、現場担当者の視点では自己管理や目標達成の意識づけにも役立ちます。

さらにレポート機能と組み合わせて週次・月次の定例報告に活用すれば、定型業務の効率化にもつながります。

経理部門|月次レポート・予実管理への活用

経理部門においては部門別や月別の売上・費用をクロス集計することで、経営に必要な「お金の動き」を可視化できます。例えば「月別 × 部門別の売上」「予算項目 × 実績金額」などを集計すれば期中の予実差異を素早く把握し、次の打ち手を検討するための材料となります。

また定期的な決算報告書の作成や経営会議資料の準備にも活用でき、集計作業の自動化によって作業負担を大きく軽減することも可能です。さらにフィルターや条件指定を使うことで特定の経費だけを抽出して分析するなど、より高度な視点での運用も実現できます。

人事・総務部門|勤怠・アンケート結果の分析

人事・総務部門では従業員の勤務状況や社内アンケートの結果といった、定性的な情報の傾向を把握する場面でクロス集計が力を発揮します。例えば「部署別 × 平均残業時間」や「入社年次別 × 離職率」「設問別 × 回答傾向」など、組織運営に必要な人材データを多角的に分析できます。

これにより勤怠の偏りやモチベーションの低下といった課題を早期に察知し、労務リスクの予防や組織改善につなげることが可能です。また調査結果を管理職ごとにフィードバックする際にも、クロス集計による視覚的なレポートが有効なコミュニケーション手段となります。

まとめ

kintoneのクロス集計は標準機能から始まり、プラグインの導入、さらに自動化や外部連携といった発展的な活用まで、段階的に進化できる柔軟性の高い機能です。業務に必要な情報を多角的に分析・可視化できることで、属人化の解消や情報共有の円滑化、レポート作成の自動化など、多くの業務課題を解決する手段となります。

特に部門ごとのKPI管理や月次レポートの効率化など、現場の判断スピードと精度を高める上で有効です。重要なのは自社の業務フローやデータ活用の成熟度に応じた機能選定と段階的な導入・定着のステップを踏むことです。

本記事を参考に最適な手段でkintoneのクロス集計機能を取り入れ、データドリブンな業務運営の第一歩を踏み出してみてください。弊社では、kintoneの初期導入支援からカスタム開発、外部システム連携、kintoneを強化するためのプラグイン「Smart atシリーズ」を提供しています。kintoneのカスタマイズなどをして業務を効率化させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

資料ダウンロードはこちら 無料トライアルはこちら お問い合わせはこちら

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)