ブログ

【2026年版】kintone(キントーン)とは?初心者向けに機能・メリット・導入ポイントを徹底解説

この記事でわかること

- kintoneの基本機能と特徴(ノーコード開発、情報共有・ワークフロー・権限管理、拡張性)

- kintoneでできること/できないことの具体例

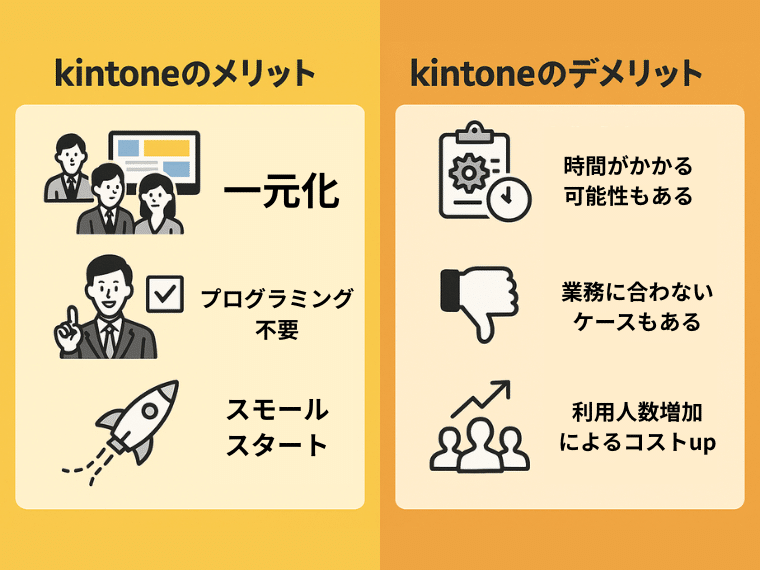

- 導入のメリット・デメリット(情報一元化・スモールスタートの利点/初期設計負荷・コスト増リスクなどの注意点)

- 業種別・シーン別の活用例(営業の脱Excel、申請のペーパーレス、プロジェクト・タスク進捗管理)

- 料金プランと導入ハードル(各コースの違い、無料トライアル、設計・運用体制・拡張の検討ポイント)

- 他ツールとの比較観点と向いている企業像

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

業務の情報共有や効率化を図るため、ITツールの導入を検討しているものの、「どれが自社に合っているのか分からない」と悩んでいませんか?

選択肢が多すぎて、検討するだけでも一苦労です。

その中でも、ビジネス現場で注目されているのが「kintone(キントーン)」です。

しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんなことができるのかイメージが湧かない」「他の業務改善ツールと何が違うのか知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな方に向けてkintoneの基本機能や特徴、他ツールとの違い、導入メリット・デメリットを初心者にもわかりやすく徹底解説します。

さらに、具体的な活用例や料金体系、導入ステップまで網羅的に紹介。

読み終えたときには、自社にとってkintoneが必要かどうか判断できる内容になっています。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

kintoneとは何か|基本情報と特徴をわかりやすく解説

kintone(キントーン)は、業務プロセスの効率化や情報共有を目的としたクラウド型の業務改善プラットフォームです。

プログラミング不要で業務アプリを作成できる「ノーコード・ローコード開発」に対応しており、非IT担当者でも手軽に業務システムを構築できる点が大きな特徴です。

また、情報共有・タスク管理・データベース管理など、多様な用途に対応できる柔軟性と拡張性を備えています。

この章では、kintoneの概要と基本機能、さらに他ツールとは異なるkintoneならではの特徴について詳しく解説します。

kintoneの魅力を理解することで、自社にとって必要なツールかどうかの判断材料にしてください。

kintoneの概要と基本機能

kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するクラウド型業務改善プラットフォームです。

日報、スケジュール管理、顧客管理、問い合わせ管理など業務ごとに最適化された「アプリ」を自由に作成でき、情報の一元管理やチーム間のコミュニケーションを効率化することができます。

主な機能として、以下のようなものが挙げられます。

- データベース管理:顧客情報、案件情報、タスク管理など、業務に必要な情報をアプリ形式で一元管理できます。

- 申請・承認業務の効率化:プロセス管理機能により、申請・承認フローをデジタル化できます。

- コミュニケーション機能:各アプリにコメント機能があり、データに紐づけて情報共有ができます。

また、スペースやピープルという機能でもコミュニケーションをとることが可能です。 - アクセス権限管理:アプリやレコード、フィールドという単位でそれぞれ部門やプロジェクトごとに閲覧・編集権限を細かく設定できます。

kintoneは、特に「Excelでの情報管理が煩雑になっている」「部門ごとにツールが分散している」といった課題を抱える企業にとって、有力な業務改善の選択肢となります。

kintoneの特徴と仕組み

kintoneが多くの企業に選ばれている理由は、他のツールにはない独自の特徴と仕組みにあります。

特に注目すべきポイントは以下の2点です。

ノーコード・ローコードでの開発が可能

kintone最大の特徴は、専門的なプログラミングスキルがなくても業務アプリを作成できることです。

具体的には、以下のようなノーコード機能が搭載されています。

- ドラッグ&ドロップでのアプリ作成:フィールド(入力項目)を画面上で直感的に配置するだけで、自社業務に合わせたアプリが作れます。

- ワークフロー設定:申請・承認フローも、設定画面で項目を選ぶだけで構築可能です。

- Excel・CSVデータの取り込み:既存の業務データをインポートしてアプリ化できます。

このように、IT部門に依存せず、現場主導で業務改善ができる点が、kintoneが支持される大きな理由です。

柔軟なカスタマイズ性と拡張性

kintoneは、基本機能だけでなく、API連携やプラグイン追加によるカスタマイズ・拡張が可能です。

具体的には以下のような拡張ができます。

- 外部ツールとの連携:Google WorkspaceやSlack、Salesforceなど外部システムと連携し、データの一元管理が可能。

- プラグインの導入:kintone公式やサードパーティが提供するプラグインを別途追加することで、基本機能にない便利な機能を簡単に拡張可能。

- API連携によるシステム連携:自社システムや他クラウドサービスとの連携をAPI経由で柔軟に実現。

たとえば、営業部門ではGoogleカレンダーと連携してスケジュール管理を一元化したり、製造業では在庫管理システムと連携するなど、用途に応じて拡張できます。

※プラグインの導入や外部システムとの連携には別途費用が発生します。

kintoneでできること・できないこと|活用範囲を具体的に紹介

kintoneは業務改善のためのツールとして多くの企業で活用されていますが、どんな業務に向いていて、どんな業務には適さないのかを正確に理解することが、導入の成功には不可欠です。

導入後のギャップを避けるためにも、kintoneで「できること」と「できないこと」の両面を把握しておく必要があります。

このセクションでは、kintoneが得意とする業務と不得意な業務の具体例を紹介し、活用の幅や注意点について詳しく解説します。

kintoneで実現できる業務改善

kintoneは「現場で発生する日常業務の改善」に特化しており、部門間の情報共有やタスク管理、申請フローの効率化といった領域で高い効果を発揮します。

案件管理・顧客管理などの情報共有

kintoneでは、業務ごとに「アプリ」を作成し、情報を一元管理することができます。

特に営業部門での「案件進捗管理」や、カスタマーサポート面では「顧客対応履歴の記録」、総務・情シス部門では「社内問い合わせの管理」のような情報共有業務に強みがあります。

これまで部門ごとに分散していたデータやExcelファイルをkintoneに集約することで、「誰が・どこで・何をしているか」が可視化され、チーム全体の作業効率が向上します。

また、各レコード(データ)ごとにコメントを付けられる機能もあるため、チャット感覚でやり取りしながら、データの精度とコミュニケーションの質を同時に高めることが可能です。

申請業務・タスク管理の効率化

kintoneは、紙やメールで行われていた申請・承認業務をデジタル化するワークフロー機能も備えています。

例えば、経費申請や稟議書の申請・承認フローやタスクのステータス管理と担当者の割り振り、進捗可視化によるプロジェクトの遅延防止といったものがあげられます。

こうした業務に対してkintoneの自動通知や条件分岐を使うことで、人的ミスの削減や手戻りの防止にもつながります。

特に中小企業や非IT企業にとっては、複雑な設定不要で「現場に浸透する業務アプリ」が短期間で構築できるのが大きな魅力です。

kintoneで対応が難しい業務・機能

一方で、kintoneは万能な業務システムではありません。業務内容によっては、kintoneだけでは機能が不足するケースもあります。

特に「専門的な分析業務」や「制度要件を伴う業務」については、他ツールの方が適している場合もあります。

以下はその代表的な例です。

高度なデータ分析・BIツールとの比較

kintoneにはグラフ作成機能が搭載されており、簡易的なデータの可視化をすることができます。

しかし、「複数の条件でデータを集計・比較したい」「数千件以上のデータを高速で処理したい」といった高度な分析業務には限界があります。

たとえば、「営業担当者ごとの売上推移を、月別・商品別にクロス集計したい」、「全社のリアルタイムデータを一括でダッシュボード表示したい」といったニーズに対応するには、BIツール(=業務データをグラフや表で“見える化”する専用ツール)の活用が必要です。

代表的なBIツールには「Tableau(タブロー)」や「Power BI」などがあります。

また、データ量が増えてくると、kintone単体では管理が難しくなります。

その場合には、「DWH(データウェアハウス)」と呼ばれる大規模データの専用保管庫のような仕組みを併用し、そこからBIツールを通じてデータを分析するという運用が一般的です。

kintoneはこれらのツールと連携することで、分析業務の一部を補完することは可能ですが、「kintoneだけで完結する分析ツール」としては限界がある点に注意が必要です。

複雑な会計処理など専門特化した業務

kintoneは、会計処理や税務計算などの「高い専門性と制度的要件が求められる業務」には不向きです。

たとえば、「勘定科目別の仕訳処理と帳簿管理」や「勤怠計算・社会保険対応が必要な給与計算」、「医療・建設・製造など業界特有の基準を伴う業務」などの場合は専用の業務システムの方が適しています。

kintoneはこうしたシステムと連携することで、業務の一部だけをkintoneで補完するといった運用が有用です。

kintone単体でこれらの業務を無理に対応しようとすると、使いにくさや業務負荷が増す可能性があるため注意が必要です。

kintone導入のメリット・デメリット

kintoneを導入することで得られるメリットは非常に多くありますが、一方で導入時に注意すべきデメリットも存在します。

メリットだけを見て判断すると、あとで「思っていたのと違った…」と感じるリスクもあります。

このセクションでは、kintone導入におけるメリットとデメリットをバランスよく整理し、自社にとって本当にフィットするツールかどうかを見極める材料を提供します。

導入のメリット

kintoneには、業務改善や情報共有の観点から大きなメリットがいくつもあります。

以下では代表的なメリットを3つに整理して紹介します。

社内情報の一元化による業務効率化

kintoneの大きな強みのひとつは、部署ごとにバラバラに管理されていた情報を1つのアプリにまとめて一元管理できる点です。

たとえば、顧客情報、案件の進捗、対応履歴などを1つの場所に集約することで、常に最新のデータにアクセスでき、情報を探す手間が大幅に削減されます。

また、レコード単位でコメントをやり取りできる機能により、やり取りの履歴が可視化され、コミュニケーションロスを防ぐことにもつながります。

これにより、メールやExcelファイルが散在していた状態から脱却し、業務スピードと正確性の両面で大きな向上が期待できます。

プログラミング不要で誰でも使える操作性

kintoneはノーコード・ローコードの設計思想をベースにしているため、専門的なIT知識がなくても直感的に操作できます。

アプリはドラッグ&ドロップで自由に構成でき、ワークフローや通知も設定画面から簡単に組み込むことが可能です。

そのため、日常業務の中で現場の担当者自身が改善案を実装できる環境が整っており、改善サイクルのスピードが自然と高まります。

また、「IT部門に頼らずに現場主導で業務改善が進められる」という文化が組織内に根づきやすくなる点も、kintoneならではの価値です。

スモールスタートが可能な導入の柔軟性

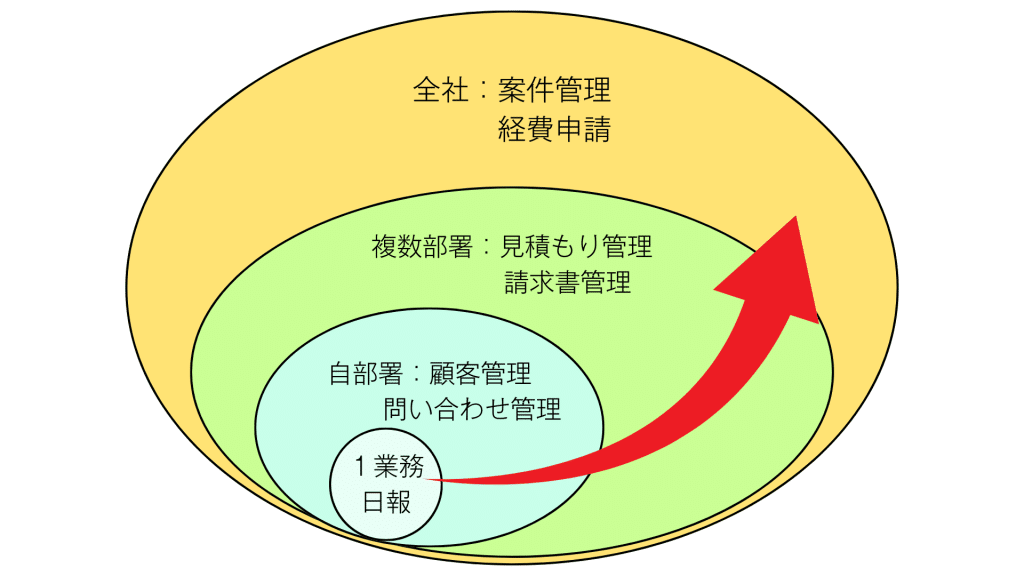

kintoneは、小さく始めて大きく育てる「スモールスタート型」の導入に適しています。

たとえば、まずは1つの部門や1つの業務に限定してkintoneを導入し、運用成果や改善効果を見ながら他部門へ展開するという段階的な導入が可能です。

さらに、ライセンスは月額課金制で、初期投資を抑えながら利用できるため、システム導入に慎重な中小企業やスタートアップ企業にとっても導入しやすい選択肢となっています。

導入のデメリット・注意点

kintoneは優れたツールですが、導入・運用の過程で以下のようなつまずきポイントもあります。

ここでは代表的な3つのデメリット・注意点を紹介します。

初期設計・カスタマイズに時間がかかる場合がある

kintoneは高い自由度を持つ一方で、何をどのように管理するかといった初期設計を自社で行う必要があります。

業務内容を整理してアプリ設計に落とし込むプロセスには、それなりの時間と労力がかかるほか、実際に運用を始めてから構成の見直しが発生することも少なくありません。

また、各部門が自由にアプリを作成しすぎた結果、アプリが乱立して社内に混乱を招くリスクもあります。

特に業務フローが複雑な企業では、事前に業務の全体像を洗い出し、統一感のある設計を心がけることが大切です。

業務に合わないケースがある

kintoneは汎用性の高いプラットフォームですが、業務によっては特化型のパッケージソフトのほうが適している場合もあります。

たとえば、前述のように複雑なルールや自動計算が必要な給与計算や経費精算のような業務では、専用ソフトの方が効率的かつ安全に運用できます。

また、法制度への対応が求められる業務や、UI・UXが重視されるBtoC向けサービス(美容業界やファッション業界など)では、kintone単体ではカバーしきれない部分が出てくることもあるでしょう。

kintoneを万能なツールと捉えるのではなく、適材適所で使い分ける意識が求められます。

利用人数による費用増加リスク

kintoneは1ユーザーごとのライセンス課金制を採用しており、利用人数が増えるほどコストも比例して上がっていきます。

入力のみしかしない場合や参照のみしかしない場合でもライセンスが必要となるため、そういった人にも全てライセンス付与していくと運用費用が膨れ上がってしまいます。

そのため、kintoneを導入する際には、「誰が、どの機能を、どの頻度で使うのか」といった利用設計を明確にし、段階的に展開していくことや入力のみ・参照のみを行えるようにする連携サービスを使うことで、無駄なコストを抑えながら効率的な運用が実現できます。

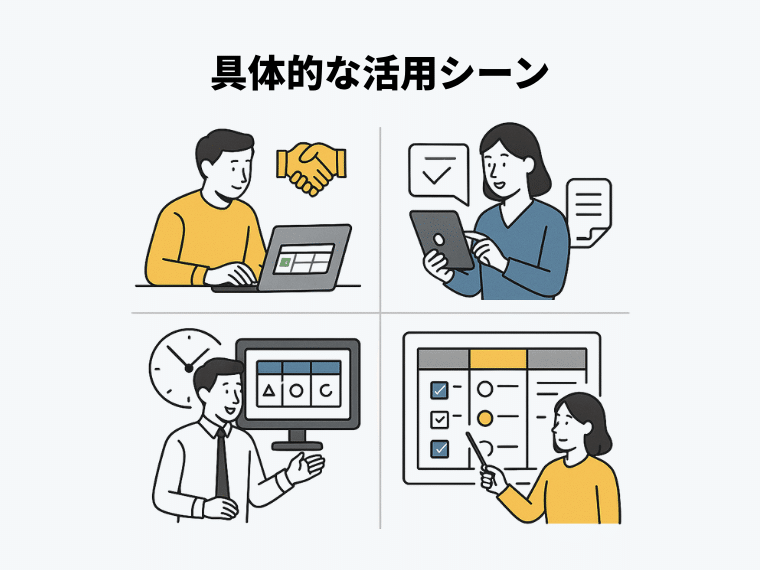

kintone活用例と使い方のヒント|具体的なシーン別に解説

kintoneは幅広い業種・業務に対応可能な柔軟性を持つツールですが、「自社でどのように活用できるのかイメージが湧かない」という声もよく聞かれます。

そんなときに役立つのが、実際にkintoneが使われているシーンを想定した活用例です。

このセクションでは、中小企業や少人数チームにおける典型的なkintoneの活用シーンを紹介します。

具体的な業務課題とそれに対するkintoneの使い方を知ることで、自社の導入イメージがより明確になります。

脱Excelで営業管理を効率化した例

営業担当者が各自でExcel管理している「商談進捗」や「見積内容」を、kintone上の案件管理アプリに一本化することで、以下のような改善を実現できます。

- 外出先からもスマホで案件情報を確認・更新

- 見積もりの申請〜承認〜記録がすべてオンライン化

- 営業マネージャーがリアルタイムで進捗把握可能に

これにより、情報の属人化が解消され、チーム全体の売上状況が「見える化」されるようになり、営業活動のスピードと成約率の向上にもつながります。

申請業務をペーパーレス化した例

経費申請や稟議書の提出が紙とメールで行われている場合、手続きに数日かかることがあります。

kintoneを導入し、ワークフロー機能で申請書類をアプリ化することで、

- 承認までの所要時間が1日→数時間に短縮

- 承認状況が可視化されどこからでも確認できるように

- 経理部門の確認作業が大幅に効率化

「ペーパーレス+業務可視化」によって、社内の申請フロー全体がスムーズになります。

プロジェクト管理ツールとしての活用例

案件ごとの納期・担当者・進捗状況をメールとGoogleスプレッドシートで管理しているような使い方をしている企業は多いのではないでしょうか。

その場合、情報の漏れや確認ミスが頻発する恐れがあります。

kintoneでプロジェクト管理アプリを作成し、以下のような運用に移行すると

- 案件ごとにステータス(未着手・進行中・完了)を可視化

- コメント機能で担当者間のやりとりを記録

- 担当者へのリマインド通知も自動で送信

これにより、「今、誰が何をしているのか」が一目で分かるようになります。

タスク進捗管理での活用例

日常的なタスクの進捗状況をホワイトボードや口頭で確認している場合、業務の抜け漏れや認識違いが発生しかねません。

kintoneで「タスク管理アプリ」を作成し、

- タスク登録時に期限・担当者・優先度を設定

- 各タスクの進捗をステータスで一元管理

- 定例ミーティングでkintone画面を使って全体確認

といった運用を徹底することで、タスクの可視化と共有が定着し、対応のスピードと正確性が向上します。

kintoneの料金体系と導入ハードル

kintoneは中小企業でも導入しやすいクラウド型サービスですが、具体的な費用感や導入の際に発生するコストについて、正確に把握していないと「思ったよりコストがかかった」「導入準備が大変だった」と感じるケースもあります。

このセクションでは、kintoneの料金体系をプラン別に紹介するとともに、無料トライアルや導入時にかかる隠れたコスト、社内展開に向けた準備など、費用面と導入プロセスにおける注意点を解説します。

kintoneのプランと費用感

kintoneの料金は「1ユーザーあたり月額」で課金されるシンプルな体系です。

2025年4月時点での主要プランは以下の通りです。

| プラン名 | 月額費用(税込) | 主な特徴 |

| ライトコース | 1,100円/ユーザー | データベース機能のみ。プラグインや外部サービス連携は非対応。小規模な利用に向く。 |

| スタンダードコース | 1,980円/ユーザー | プラグインや外部サービス連携が可能で、プラグイン利用などすべての機能が利用可能です。中〜大規模向け。 |

| ワイドコース | 3,300円/ユーザー | 高度なセキュリティ要件や大規模ユーザー管理が可能です。大規模向け。 |

※ライトコース、スタンダードコースは10ユーザーからの申し込みが必要です。

※ワイドコースは1000ユーザーからの申し込みが必要です。

ライトコースは価格を抑えたい小規模運用に適しており、基本機能のみでの利用になります。

また、スタンダードコース・ワイドコースは企業規模は異なりますが、業務改善を本格的に進めたい企業に向いています。

契約プランを選択する際は必要な機能がそれぞれのプランの基本機能のみで賄えるか、別途費用が必要になるか事前に設計と検討が必要です。

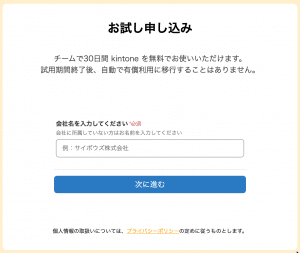

無料トライアルの申し込み方法

kintoneでは30日間の無料トライアルを提供しており、実際にkintoneの操作性を体験することができます。

以下の手順で簡単に申し込み・利用が可能です。

①kintone公式サイトからトライアル申し込みフォームにアクセス

②メールアドレスや会社情報を入力して送信

③送られてきたメールに記載されたURLから管理画面にログインし、すぐにアプリ作成が可能

無料トライアルではスタンダードコース相当の機能がすべて利用可能なため、プラグインや外部サービスとの連携なども本番同様に試すことができます。

社内導入前に、まずはトライアルを実施し、現場の反応や使い勝手を検証するのが効果的です。

導入準備に必要な工数とサポートの検討ポイント

kintoneを効果的に活用するためには、月額の利用料金だけでなく、アプリの初期設計や社内展開のための準備・体制づくりが重要です。

このセクションでは、導入時に発生しやすい具体的な作業内容や、必要に応じて検討したい外部サポートについてご紹介します。

① アプリ構築・設計にかかる準備工数

kintoneは「自由に作れること」が強みですが、裏を返すと、自社に合った業務フローやアプリ設計を自分たちで考える必要があるということでもあります。

どの業務をアプリ化するかの棚卸しが必要になります。

またワークフローや入力項目の構成も検討を行い、権限設定やアクセス管理の設計も必要です。

こうした設計作業は、特に初めての導入時には試行錯誤が伴います。

自社で対応が難しい場合は、導入支援サービスの利用や専門パートナーの活用も視野に入れるとスムーズです。

|

M-SOLUTIONSはkintoneを提供するサイボウズ株式会社の評価制度「CYBOZU AWARD」や「CyPN Report」でも最高評価をいただいているサイボウズオフィシャルパートナーです。 |

② スムーズな社内展開に向けた体制づくり

kintoneは直感的な操作が魅力ですが、社内のITリテラシーは部署や世代によって異なります。

現場にしっかり定着させるための環境づくりも重要です。

施策として操作マニュアルの整備、各部門へのトレーニング・レクチャーが必要になります。

また利用ルールや運用ガイドラインの策定に取組みましょう

|

サイボウズの提供する「kintone SIGNPOST(キントーン サインポスト)」で、kintone経験者の考え方やコツを知ることができますので、ぜひご覧ください。 |

③ 拡張利用に向けたオプション検討

kintoneの機能をさらに広げたい場合は、必要に応じてプラグインや外部ツールとの連携も選択肢に入ってきます。

代表的なのはアプリ間のデータ連携強化。また、UI改善などプラグインがかなり多数あります。

- データ連携強化、UI改善などのプラグイン

- Google Workspace・Slack・BIツールなど外部サービスとの連携

- データバックアップや分析用途でのAPI活用

これらはkintoneの価値をさらに引き出す手段であり、利用規模や目的に応じて段階的に取り入れることが可能です。

このように、kintoneの導入には「費用」以外にも考慮すべき準備や整備事項がありますが、それらを事前に理解しておくことで、導入後の定着と活用が格段にスムーズになります。

|

M-SOLUTIONSはkintoneを便利にするサービスを多数提供しております。 |

kintoneと他ツールの違い|比較のポイントを解説

kintoneは、情報共有や業務改善を支援するプラットフォームとして注目されていますが、同様の目的を持つ他のツールとどう違うのかを理解しておくことも大切です。

特に、すでに ExcelやGoogleスプレッドシートを使っている企業 や、SalesforceやAirtableなどのクラウド業務管理ツールを検討中の方 にとっては、その違いを明確に把握しておくことが導入判断のカギになります。

このセクションでは、kintoneと業務管理・情報共有の代表的なツールとの違いを比較しながら、kintoneが特にフィットするケースについても詳しく解説します。

以下は、代表的な業務管理・情報共有ツールとの全体的な比較表です。

| ツール名 | 特徴・強み | 向いている企業・チーム |

| kintone | ノーコードで業務アプリを作成可能。 日本企業に適したUIとワークフロー管理。 |

中小〜中堅企業、現場主導の業務改善に最適 |

| Excel /スプレッドシート | 誰でも使えて自由度が高いが、情報が分散しやすい。 | 初期段階の管理、個人や少人数向け |

| Salesforce | 世界的なCRM/SFAプラットフォーム。 高度な設計・自動化が可能。 |

大企業・営業組織の全体最適に強み |

| Zoho CRM |

多機能なCRMを提供。SFAやマーケ機能も網羅。 | 中小企業やスタートアップ、コスト重視の企業 |

| Airtable |

データベースとデザイン性が融合したシンプルなUI。直感的操作が可能。 | 小規模プロジェクト・チーム管理に最適 |

Excel ・Googleスプレッドシートとの違い

多くの企業では、顧客情報・進捗管理・売上管理などをExcelやGoogleスプレッドシートで行っています。

kintoneとこれらの表計算ツールとの大きな違いは、「情報の一元管理とチームでの同時利用」にあります。

| 比較項目 | kintone | Excel / スプレッドシート |

| 情報の一元管理 | 複数アプリを統合し、関係性のある情報を紐づけて管理可能 | ファイル単位で分散しがち |

| データのリアルタイム共有 | 権限設定や通知機能で安全にチーム共有 | 編集権限や履歴管理が煩雑な場合あり |

| 業務プロセスの自動化 | ワークフロー・リマインド・ステータス管理が可能 | 関数やマクロによる手動対応が中心 |

| モバイル対応 | スマホ・タブレットでの利用も最適化済み | ビューや操作性は端末によって差が出やすい |

kintoneは「表計算+業務システムの要素」を融合したツールであり、部門間の情報共有や業務効率化を進めたいときに強力な選択肢になります。

kintoneとSalesforceの違い

Salesforceは世界的なCRM(顧客管理)・SFA(営業支援)ツールとして広く使われており、組織横断で高度な営業戦略を支えるプラットフォームとしての実績があります。

一方、kintoneは、営業活動に限らずさまざまな業務プロセスに柔軟に対応できる点が特徴です。

| 比較項目 | kintone | Salesforce |

| 導入のしやすさ | 非エンジニアでも扱いやすいノーコード設計 | 専門的な設計・運用ノウハウが必要なケースもある |

| 主な用途 | 案件管理、情報共有、申請管理など「社内業務の見える化・効率化」がメイン | 顧客リード管理、営業管理、マーケティング自動化など「営業活動の最大化・顧客接点の管理」が中心 |

| カスタマイズ性 | ノーコード・ローコードからJavaScriptやプラグインで柔軟対応 | Apexなど独自言語による高度な開発が可能 |

| コスト感 | 比較的低価格でスモールスタート可能 | 導入規模に応じて高額になることもある |

kintoneは「現場主導で始めたい企業」に、Salesforceは「営業活動を全社戦略で管理したい企業」に向いています。

kintoneとZoho CRMの違い

Zoho CRMは、低価格でありながら高機能なCRMとして人気があり、特にスタートアップや中小企業で広く利用されています。

一方kintoneは、顧客管理以外の業務全体を視野に入れた設計が可能です。

| 比較項目 | kintone | Zoho CRM |

| 主な強み | アプリ作成による様々な業務の可視化 | CRM機能の網羅性・営業支援機能の豊富さ |

| 対応範囲 | 顧客管理・日報・申請・タスク管理・在庫・勤怠など業務全般 | 主に営業・マーケティング業務に特化。ZOHO製品群(ZOHO ONEなど)を使えば、対応範囲も広げられる |

| UI・サポート | 日本語対応が手厚く、国内導入企業も多い | 海外仕様寄りのUI、テンプレート豊富 |

| 柔軟性 | アプリ自由設計+JavaScriptカスタマイズや外部ツール連携が可能 | CRMの設定UIが使いやすく、短期間で構築可能だが、CRM範囲外のものはちょっと苦手。 追加開発には、Deluge(独自スクリプト言語)が必要な場合もある。 |

業務範囲の広さ・他業務との統合性を求めるならkintoneが優位です。

kintoneとAirtableの違い

Airtableは、表計算感覚でデータベースを扱える操作性が魅力のツールで、ビジュアルなUIや柔軟なビュー切り替えで人気を集めています。

kintoneは、業務アプリとしての機能やアクセス管理の面で強みを持ちます。

| 比較項目 | kintone | Airtable |

| 操作性・UI | 日本語UI・業務アプリ向けに最適化 | カードビューやカレンダービューなどデザイン性に優れる |

| データ管理 | アプリ間でのデータ連携機能はあるがリレーショナルではない。 万単位でのレコードの保存も可能。 |

リレーション機能がある。 プランごとで1シートあたりの保存できるデータ行数が決まっており、大量データの管理には向かない。 |

| 拡張性 | API・プラグイン・JavaScriptに対応 | 外部連携は可能だがカスタマイズ性はkintoneに劣る |

| 向いている用途 | 情報共有・申請・業務管理全般 | タスク・コンテンツ・アイデア管理など軽量なプロジェクト用 |

チーム横断の業務フロー設計を重視するならkintone、少人数プロジェクト向けならAirtableという使い分けが効果的です。

kintoneが特に向いているケース・企業

最後に、他ツールと比較したうえで、kintoneが特に力を発揮するシチュエーションを紹介します。

kintoneが最適なケース:

- Excelやスプレッドシートの限界を感じている

- IT部門に依存せず、現場主導で業務改善を進めたい

- 特定業務に特化した高額なシステムまでは必要ない

- 社内の複数部門で情報をスムーズに共有・連携したい

- 日本語サポートや国内事例が豊富なツールを選びたい

こうしたニーズを持つ企業にとって、kintoneは“ちょうどいい業務改善ツール”となり得ます。

初心者でも安心!kintone導入ステップと成功のコツ

kintoneは、プログラミング不要で業務アプリを構築できる点から、「現場主導」での導入にも適しています。

しかし、自由度が高い分、「どう始めたらいいのか分からない」という声も少なくありません。

このセクションでは初心者がkintone導入を成功させるための基本ステップと、よくあるつまずきポイント・導入が向いている企業の特徴を具体的に解説します。

小さく始めて、大きく育てる——それがkintone導入の成功のカギです。

スモールスタートから始める導入方法

まずは「いきなり全社展開」ではなく、一部の部門やプロジェクトの一業務に限定してスモールスタートするのがおすすめです。

部門単位での試験導入手順

- 改善したい業務を一つ選ぶ(例:経費申請、案件管理)

- kintone上でアプリを作成し、小規模な範囲で運用を開始

- フィードバックを元にアプリを改善しながら実運用に近づける

- 成果が出た段階で、他部門への横展開を検討

このように、まずは「成功体験」を現場で得ることで、社内への理解と支持を得ながら、段階的に広げていく導入プロセスが理想です。

社内展開までの流れ

試験導入が成功したら、以下のような流れで全社展開を目指します。

- 経営層・関係部門への成果共有と協力要請

- 全社共通のルール・権限設計を整備

- 操作マニュアルやQ&Aガイドの準備

- 担当者を中心とした社内トレーニングの実施

| 失敗例 | よくある原因 | 解決のポイント |

| アプリが乱立して混乱した | 現場任せで統制が取れていない | 最初に利用ルールと命名規則を設定しておく |

| 利用が定着しない | 社内務フローに合っていない | 対象業務を明確にし、使い方を浸透させる |

| 改修に時間がかかる | 担当者がkintoneに不慣れ | 最初はテンプレートや支援サービスを活用する |

こうしたステップを踏むことで、導入時の混乱や「使われないまま放置されるリスク」も最小限に抑えることが可能です。

kintone導入時によくある失敗例と注意点

スムーズに導入するためには、以下のような「よくあるつまずき」に注意が必要です。

特に、「使ってみたけど結局使われなくなった」という失敗は多く、定着・活用の設計が重要であることがわかります。

kintone導入が向いている企業・向いていない企業

kintoneは汎用性の高いツールですが、すべての企業・業務にフィットするわけではありません。

以下に、導入が向いているケースと、慎重に検討すべきケースを整理します。

向いている企業

kintoneは、特にExcelや紙ベースでの業務管理に限界を感じている企業にとって、大きな効果を発揮します。

また、専用の業務アプリを内製化したいと考えている企業や、IT部門を持たない中小企業などで、現場主導の改善を進めたい場合にも非常に適しています。

チーム間での情報共有や進捗管理に課題があり、業務の可視化を進めたいというニーズにもマッチします。

慎重に検討すべき企業

一方で、慎重な検討が必要となる場合があります。

法制度に強く準拠したパッケージソフトが求められる業務を多く抱える企業です。

例えば会計処理や給与計算といった分野では専門のシステムサービスが適しています。

またエンドユーザーが直接操作するECサイトや予約システムといったUI・UXが重視されるシステムもkintone単体での構築は厳しいです。

そのほかにもBIツールによる高度な分析や複雑な統計処理を日常で行っている企業は分析専用のシステムとの併用が前提となります。

導入判断チェックリスト

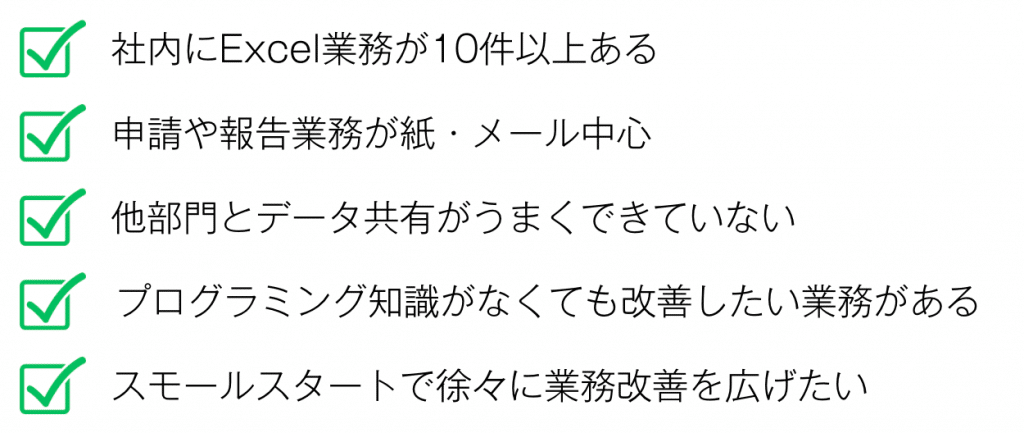

kintoneの導入可否を判断するための簡易チェックリストを活用しましょう。

- 社内にExcel業務が10件以上ある

- 申請や報告業務が紙・メール中心

- 他部門とデータ共有がうまくできていない

- プログラミング知識がなくても改善したい業務がある

- スモールスタートで徐々に業務改善を広げたい

3つ以上当てはまる場合、kintone導入によって効果が出る可能性が高いといえます。

このように、kintoneは導入の仕方次第で「現場にフィットする業務改善ツール」として大きな効果を発揮します。

まとめ

本記事では、kintoneの主な機能、導入メリット・デメリット、活用例、他ツールとの違い、料金体系、導入プロセスまで、導入検討に必要な情報を幅広く解説しました。

kintoneは、ノーコードで業務アプリを作成できる柔軟なプラットフォームであり、情報の一元管理やワークフローの効率化、部門間のスムーズな情報連携といった課題に対して有効な解決手段となります。

活用方法としては、Excel管理からの脱却、申請業務のペーパーレス化、タスク・案件の進捗可視化などが代表的です。

また、外部連携サービスやプラグインを通じた機能拡張も可能で、自社の業務に合わせた段階的な活用が期待できます。

一方、導入にあたっては、初期設計の負担、アプリの乱立、部門間の連携不足といったトラブルが起こり得るため、目的の明確化や運用ルールの整備が不可欠です。

費用対効果やITリテラシーに応じた設計・研修体制の検討も重要な要素となります。

効果的に導入・活用を進めるためには、まず現場の課題を明確にし、スモールスタートで成果を積み上げながら、徐々に社内展開を広げていくアプローチが有効です。

公式テンプレートや導入事例、サポートページの活用も学習の助けになります。

また、kintone導入を進める中で、「他部門の要件統合」「外部ツール連携」「さらなる分析ニーズ」など、より高度な対応が求められる場面も出てくるでしょう。

弊社では、kintoneの初期導入支援からカスタム開発、外部システム連携、kintoneを強化するためのプラグインを提供しています。

業務にフィットした使い方を一緒に設計したいとお考えの方、具体的な支援内容や価格についてご興味・ご関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)