ブログ

「窓口受付システム」で自治体の業務が変わる!人手不足や混雑を解決するシステム導入事例と選び方ガイド

この記事でわかること

- ・自治体で窓口受付システムが求められている社会的背景と導入の必要性

- ・窓口受付システムの基本的な仕組みと導入により期待できる効果

- ・窓口受付システムの主な種類(発券型、予約型など)とそれぞれの機能や特徴

- ・最新システムの動向(非接触・多言語・住民ポータル連携・マイナンバー連携等)

- ・自治体ごとの規模や住民層に合わせたシステム選定のポイント

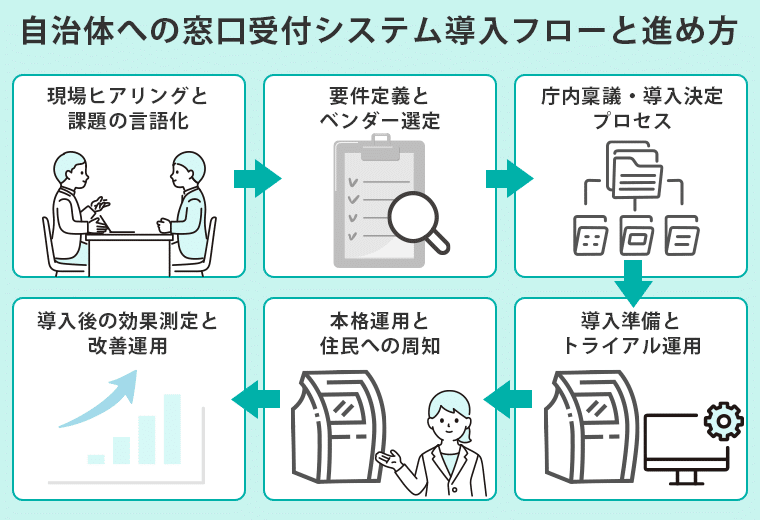

- ・窓口受付システム導入のフローと実際の進め方

多くの自治体が窓口対応の効率化や住民サービス向上を目指し、窓口受付システムの導入を進めています。その背景として職員数の減少、来庁者の多様化、感染対策から人と接しないサービスへの関心が高まっているなど様々な課題から導入を決めています。

その中で整理券の自動発行やオンライン予約、住民ポータルとの連携などを実現する最新システムが注目を集めています。

本記事では受付システム「Smart at reception」シリーズを提供するM-SOLUTIONSが、自治体における窓口受付システムの概要と導入の背景、システムの種類と機能、選び方のポイント、導入フロー、そして実際の導入事例に至るまでを徹底解説します。

目次

自治体における窓口受付システムとは?

窓口受付システムとは住民が市役所や区役所などの窓口を訪れる際に、スムーズな案内や手続きの受付を実現するためのITシステムです。整理券発行機やディスプレイ、予約システム、タブレット端末などのデジタル機器を活用し、従来の人手による受付業務を自動化・効率化する役割を果たします。

このようなシステムは来庁者の受付手続きを迅速に行うだけでなく、混雑緩和や職員の業務負担軽減、住民サービスの質向上にも寄与します。またシステム導入により待ち時間の可視化や順番管理、業務ごとの振り分けが可能となり現場の混乱を抑えることができます。

窓口受付システムが自治体で求められている理由

自治体における窓口業務は少子高齢化や人手不足、住民ニーズの多様化など、複数の社会的課題に直面しています。これまでの紙と人に依存した運用では、スムーズな住民対応や職員の業務負担軽減に限界があり、業務効率の低下や住民満足度の低下といった問題が深刻化しています。

本章ではこうした現状において、なぜ今窓口受付システムが求められているのかを掘り下げ、導入の背景にある自治体の課題や住民の期待、そして社会的な環境変化について具体的に解説します。

| 課題・テーマ | 現状の問題点 | 受付システム導入後の効果 |

| 自治体職員の人手不足による業務負担増加 | ・団塊世代の大量退職で職員減少 ・新規採用抑制 ・業務量、精神的負担の増大 |

・対応業務の自動分類や案内補助 ・案内補助で判断業務に専念 |

| 窓口での住民対応における業務効率の悪さ | ・紙ベースで手作業受付 ・職員の聞き取り・案内でのミスや手戻りで住民 不満が発生 |

・タッチパネルで手続き選択案内を自動化 ・住民満足度の向上と職員負担の軽減 |

| 高齢者・ITに不慣れな住民への対応課題 | ・職員が手書き申請書の記入方法を説明したり、内容を代筆・確認 | ・大きな文字 ・わかりやすいアイコン表示 ・音声案内で直感操作 |

| コロナ禍による非接触ニーズ | ・窓口混雑が心理的負担 ・感染リスクで手続きの先送り |

・スマートフォンによる来庁予約 ・QRコード受付、非接触での整理券発行 |

自治体職員の人手不足による業務負担の増加

多くの自治体では団塊世代職員の大量退職や新規採用の抑制によって、窓口を担当する職員の人数が年々減少しています。その結果1人の職員が対応する業務量は増加の一途をたどっており、窓口での対応品質を維持することが困難になりつつあります。

また複数業務を兼任せざるを得ない現場では、業務の優先順位や住民対応の判断に迷う場面も多く、精神的な負担が蓄積されています。こうした状況では対応業務の自動分類や案内補助といった機能を持つ受付システムの導入によって、職員が本来担うべき判断業務や相談対応に集中できる環境を整えることが求められます。

窓口での住民対応における業務効率の悪さ

従来の紙ベースでの受付体制では住民が受付で目的を伝え、職員がその都度内容を聞き取り該当部署へ案内するという一連のフローがすべて手作業で行われている自治体もあります。このプロセスは住民ごとの来庁目的が異なる中で非常に非効率であり、ミスや手戻りが多く発生する原因になりかねません。

特に同一の手続きを複数回案内し直すような事例では、住民側の不満が高まりクレーム発生の要因にもなります。受付システムを導入すれば来庁者が操作するタッチパネル上で手続き内容を選択し、該当窓口が自動表示されるため案内の属人性を排除し、処理の標準化が実現します。これにより住民満足度の向上と職員負担の軽減が同時に達成されるのです。

高齢者・ITに不慣れな住民への対応課題

高齢化が進む中でITに不慣れな高齢者や障がいのある住民への配慮は、自治体の窓口対応において最も繊細なテーマの一つです。これまでは職員が一人ひとりに手書き申請書の記入方法を説明したり、内容を代筆・確認したりする作業が不可欠でした。

しかしそれは時間と人的リソースを大きく消費するだけでなく、申請内容の聞き間違いや記入ミスといった人的エラーの要因にもなります。近年の受付システムは大きなフォントサイズやわかりやすいアイコン、音声案内機能などを備えており、こうした住民にも直感的に操作できる設計が施されています。

コロナ禍による非接触ニーズの高まり

新型コロナウイルスの感染拡大以降、「人との接触を極力避けたい」という意識は住民の中に深く根付きました。特に高齢者や基礎疾患を持つ方にとって、混雑した窓口で長時間待機することは大きな心理的負担となり、手続きを先送りする要因にもなっています。

これに対応する手段としてスマートフォンによる来庁予約やQRコード受付、非接触での整理券発行といった機能を持つ受付システムの導入が進んでいます。これにより来庁前に自宅で手続き情報を登録し、来庁時には短時間で処理が完了する運用が可能となり、感染リスクを最小限に抑えることができます。

自治体に必要な窓口受付システムの種類と機能

自治体の窓口受付において導入が進む各種システムはそれぞれ異なるニーズに対応するために設計されており、機能の幅や活用シーンも大きく異なります。ここでは代表的な5つのシステムタイプについてその特長、活用される場面、そして導入効果を具体的に掘り下げて解説します。

| システムタイプ | 機能 | セキュリティ | 向き | 不向き |

| 発券型 | ・整理券発行 | ・利用は当日受付のみ ・事前登録不要のため比較的 低リスク |

中・大規模自治体、混雑が頻発する窓口 | 来庁者数が少なく予約運用が中心の現場 |

| ・番号呼び出し | ||||

| ・混雑状況表示 | ||||

| 予約型 | ・QRコードによる非接触チェックイン | ・事前登録するため適切なデータ保護が必要 ・事前登録不要のため比較的低リスク |

スケジュール管理を重視、感染症対策が必要な地域 | 飛び込み対応が多い窓口 |

| ・来庁予定管理 | ||||

| ハイブリット型 | ・整理券発行と予約受付を両立 | ・予約情報の管理と当日受付情報の双方を扱うため、アクセス管理・監査機能が必要 | 多様な来庁者に対応したい自治体、柔軟性重視の現場 | 小規模窓口、運用が複雑になるリソース不足の自治体 |

| ・優先受付機能 | ||||

| ・予約者、一般来庁者の両方を一元的な管理 |

発券型システム

発券型システムは来庁者が自ら端末で整理券を発行し、番号に応じて窓口へ案内されるという基本構造を持つ受付方法です。

導入自治体の多くは来庁者が一日に数百人規模となる中・大規模な都市部で、混雑状況を可視化する必要がある現場です。操作が直感的で年齢層や言語能力を問わず誰でも使いやすいという点も発券型が広く受け入れられている理由です。

導入自治体の多くは来庁者が一日に数百人規模となる中・大規模な都市部で、混雑状況を可視化する必要がある現場です。操作が直感的で年齢層や言語能力を問わず誰でも使いやすいという点も発券型が広く受け入れられている理由です。

予約型システム

予約型システムは住民が事前にオンライン上で手続き内容と来庁日時を選択し、当日はスマートフォンに送られたQRコードを端末にかざすことで自動受付が完了するという非接触型の受付方式です。事前に情報を登録してもらうことで、住民と職員の双方にとって「無駄な待ち時間の削減」「事前準備による業務の最適化」「スケジュール通りの処理進行」といった複数の利点が生まれます。

特に職員にとっては予約件数に基づいた人員配置や窓口運用が可能となるため、過不足のない体制を構築しやすくなります。また感染症対策としても評価されており、他人との接触を最小限に抑えたいというニーズの強いエリアでは、導入メリットが非常に大きいです。

ハイブリッド型

ハイブリッド型は発券機能と予約機能の両方を兼ね備えた高度な受付システムであり、計画的な来庁者対応と突発的な来庁への柔軟対応を両立できる点が大きな強みです。例えば予約者には待ち時間ゼロでの優先案内が可能となり、飛び込みの来庁者にはその場で整理券を発行して通常通りの受付フローを適用するという運用が可能です。

現場では職員が予約者・一般来庁者の両方を一元的に管理することで、順番の重複や対応漏れといった混乱を防ぐことができます。また住民側も「事前予約しておけば待たずに済む」「急ぎの用事がある場合は飛び込みでも対応してもらえる」といった自由度の高さを評価しており、満足度の向上にも寄与します。

デジタル庁が推進している自治体窓口DX SaaSとは

自治体窓口DXSaaSは、自治体窓口DXを推進しやすくするための機能をSaaSとして提供することで、地方自治体における「書かないワンストップ窓口」の実現を支援します。また、複数事業者がガバメントクラウド上に構築した自治体窓口DXSaaSを提供しており、各地方自治体が目指す窓口の姿(ゴール)に合わせて選択して利用できます。

地方自治体が窓口DXに少しでも取り組みやすくなることを目指した取組です。

(デジタル庁Webサイト引用)

最新の受付システム(非接触・多言語・ポータル連携など)

最新の受付システムでは単なる受付業務にとどまらず、住民の利便性向上や行政の高度化を見据えた多機能型が登場しています。非接触発券は来庁者がスマートフォンで整理券を取得したり、QRコードをかざして受付を完了できたりするため、感染症対策や衛生面での不安を大きく軽減できます。

また多言語対応機能により、英語・中国語・韓国語などを選択できる画面設計が施されており、外国人住民や観光客にも対応可能な環境が整えられています。加えてマイナンバー情報との連携により本人確認や書類提出が効率化され、住民ポータルとシームレスに繋がることで予約履歴の確認やリマインド通知なども自動化されます。

自治体に合った窓口受付システムの選び方

窓口受付システムの導入は単なる機器やソフトウェアの購入ではなく、自治体業務全体の再設計と住民体験の見直しを伴う施策です。そのため選定プロセスにおいては、価格の安さや知名度といった表面的な基準ではなく、自治体の課題・目的・規模・住民層に根ざした「運用適合性」をいかに高められるかが鍵となります。本章では導入判断時に検討すべき4つの重要視点について解説します。

| 窓口受付システムの導入前に目的と課題を明確にする | ・住民の待ち時間の長さに起因するクレームを減らすこと ・職員の残業削減 |

| システムの主要機能とベンダーの運用支援内容を比較する | ・複数ベンダーの提供する主要機能を一覧化 ・自治体の業務フローに合致するかどうかを丁寧に比較検討することが不可欠 |

| 自治体の目的・課題・規模・住民層に合ったシステムか確認する | ・自治体の規模(人口、窓口数)や住民層(高齢者、多国籍) ・小規模自治体は簡易型・低コスト重視 ・大規模自治体は多言語対応・柔軟な受付分類の必要性 |

①窓口受付システムの導入前に目的と課題を明確にする

最初に着手すべきは「なぜこのシステムを導入するのか」「何を改善したいのか」という目的と課題の洗い出しです。例えば住民の待ち時間の長さに起因するクレームを減らすことが目的なのか、職員の残業削減が最大の目標なのかによって必要とされるシステム機能や運用方針は大きく変わります。

目的が不明確なまま進めてしまうと「便利なはずなのに現場で使われない」「導入したが効果が見えない」といった状況に陥りやすく、結果として住民満足度や職員の意欲も下がってしまいます。したがって現場ヒアリングや庁内横断的な課題の言語化を通じて、システムが解決すべき課題を具体化することが導入成功の土台となります。

②システムの主要機能とベンダーの運用支援内容を比較する

窓口受付システムは単なるツールではなく、導入後の運用支援・カスタマイズ対応の質が成果に直結します。そのため複数ベンダーの提供する主要機能を一覧化し、自治体の業務フローに合致するかどうかを丁寧に比較検討することが不可欠です。発券方式、予約機能、呼び出し方法、住民ポータル連携の有無などに加え、管理画面の使いやすさや職員向け研修体制の充実度も評価基準となります。

またベンダーによっては初期設定からトライアル支援、運用後のカスタマーサポートまでを一貫して提供するところもあり、そうした長期的な伴走体制の有無は現場に寄り添う視点での重要な判断材料になります。単にスペックだけで判断するのではなく、「運用に乗るまでの支援」と「乗った後の改善対応」が十分かどうかを確認することが重要です。

| システムの主要機能 | ベンダーの運用支援内容 |

|

|

③自治体の目的・課題・規模・住民層に合ったシステムか確認する

自治体ごとに人口規模、窓口の数、来庁者の属性は大きく異なります。例えば人口数千人規模の小さな自治体では、フルスペックの高機能システムは持て余してしまうケースもあり、むしろ簡易型で操作性とコストを重視したモデルの方が定着しやすい場合があります。

一方で多国籍住民や高齢者の割合が高い都市型自治体では、多言語対応や音声ガイダンス機能、操作支援ツールの有無がシステム評価の大きな要素となります。また手続きの多様性がある自治体では、複数業務に応じた受付分類や住民属性によって案内内容を変更できる柔軟な設計が必要になります。単に「高機能かどうか」ではなく「この自治体の業務・住民にとって意味のある機能かどうか」を一つひとつ検証していくプロセスが、失敗しない選定の鍵となります。

自治体への窓口受付システム導入フローと進め方

窓口受付システムの導入は単なる機器やソフトウェアの設置だけではなく、庁内の合意形成、現場運用の変革、住民周知、そして継続的な改善に至るまでの一連の流れを伴うプロジェクトです。ここでは実際に導入を進める際に自治体が踏むべき6つのステップを、現場を踏まえて解説します。

①現場ヒアリングと課題の言語化

導入に先立ちまず行うべきは庁内および現場職員、そして住民からのヒアリングを通じて、現状の課題を定性的・定量的に可視化することです。住民からは「待ち時間が長い」「どこで何をすればいいか分かりづらい」といった不満が挙がる一方で、職員側では「対応件数が多くミスが発生しやすい」「手書き書類の確認作業が煩雑」といった悩みが根深く存在しています。

こうした声を単なる感想にとどめず「1日あたりの来庁件数」「ピークタイムの待ち時間」「紙ベース手続きの件数」といった指標で数値化することで、解決すべき課題が明確化し導入目的に対する庁内の理解と納得も得やすくなります。

②要件定義とベンダー選定

課題が明確になったらそれを解決するために必要な機能や運用条件を整理し、要件定義書として文書化します。ここでは発券型か予約型かといった方式の選択だけでなく、どのような呼び出し手段を採用するのか、管理画面の操作性は誰が担保するのか、住民ポータルや庁内既存システムとの連携は必要かなど、実際の運用を想定した視点で要件を定義することが重要です。

その後複数のベンダーから提案を受け、比較検討の材料としてカタログスペックだけでなく、実機デモやトライアル環境の提供を求めることも有効です。

③庁内稟議・導入決定プロセス

ベンダーが決定した後は正式な導入承認を得るための稟議書や提案資料を作成します。この際単なるシステム紹介に留めるのではなく、「導入によって何がどう改善されるのか」「費用対効果はどうか」「想定されるリスクとその対策は何か」といった視点で情報を整理することが求められます。

他自治体の導入実績や市民満足度向上のデータを引用することで、導入の妥当性に説得力を持たせることができます。また議会承認や予算措置が必要な場合は、スケジュール的な制約も視野に入れた調整が欠かせません。

④導入準備とトライアル運用

正式な導入決定後は現場での導入準備に移行します。受付パターンや操作シナリオをあらかじめ想定し、マニュアルを整備した上で試験的に一部窓口や時間帯で運用を開始する「トライアル運用期間」を設けるのが一般的です。

この期間中は実際の職員操作や住民の反応を観察し、課題点を洗い出すことが目的です。また住民対応の一環として、職員向け研修も同時に進めます。単なる操作説明だけでなく、住民対応のシナリオ別トレーニングや高齢者・外国人対応時のポイントを含めた実践的な内容とすることで、本格導入後の混乱を最小限に抑えることが可能になります。

⑤本格運用と住民への周知

トライアルで得た知見を踏まえて修正を加えた後、全庁的な本格運用に移行します。このタイミングでは、住民への広報活動が重要になります。庁内掲示物、自治体の公式ウェブサイト、案内チラシ、SNSなどあらゆるチャネルを通じて新システムの内容や操作方法を丁寧に伝える必要があります。

特に高齢者向けには対面での説明対応や紙ベースの案内書を準備し、初期のつまずきを解消するためのサポート体制を構築することが求められます。運用初月はとくに問い合わせ件数が増加しやすいため、職員の応援配置やFAQの整備も忘れてはなりません。

⑥導入後の効果測定と改善運用

導入が完了してもその効果を継続的に検証し、必要に応じて運用改善を加えていくことが重要です。具体的には「受付後の待ち時間が何分短縮されたか」「来庁者の離脱率がどう変化したか」「住民アンケートの満足度スコア」などKPIを定めて定期的にデータを収集・分析します。

また現場職員からのフィードバックを通じて、機能追加や操作改善が求められる場面もあるため、バージョンアップやカスタマイズ対応の余地を持っておくことも必要です。こうした改善のサイクルを回すことで、システムは「ただのツール」から「自治体の成長を支える戦略基盤」へと進化していきます。

窓口受付システムを導入した自治体の事例

実際に窓口受付システムを導入した自治体の取り組みを知ることは、自治体での導入検討において非常に有益です。現場の課題をどう捉え、どのようにシステム導入へとつなげたのか。そして導入によってどのような効果が得られたのか。

以下に紹介する事例ではそれぞれ異なる背景を持つ自治体が独自の目的を持って導入を実施しており、活用の幅の広さを実感させるものとなっています。

【宮崎県宮崎市】整理券の導入による待ち時間と対応件数の可視化

宮崎市は、マイナンバーカード交付窓口で紙での受付を行っており、感染症対策と業務効率に課題を抱えており、多くの市民が来庁する中で、安全で効率的なサービス提供が求められていました。

この課題解決のため、株式会社EPGのEPARK順番待ち発券機を市役所と推進センターの2拠点に導入。導入の決め手は、導入しやすい価格、準備期間の短さ、市民への高い認知度、そして大都市での安定運用実績による安心感でした。

導入の結果、市民は慣れた操作でスムーズに利用でき、表示機と音声で順番が分かりやすくなり、職員は紙受付や大声での呼び出しが不要に。業務負担と感染対策上の不安が解消され、満足度が向上、宮崎市のマイナンバーカード交付率は、全国平均25.2%に対し34.6%まで向上しており、導入効果を強く実感しています。

参照URL:https://epark.mbtn.jp/landingpage/case/municipality/05.html

【大阪府堺市】システムの活用による申請の簡略化と利便性の向上

大阪府堺市は、多くの自治体が抱える申請手続きのオンライン化の遅れ、デジタルに不慣れな市民への対応、そして窓口での待ち時間短縮といった課題に直面していました。

特に、死亡に関する手続きは故人によって異なり、遺族の負担が大きいという問題がありました。

これらの課題を解決するため、堺市は株式会社TKCが提供する「TASKクラウド スマート申請システム」と「TASKクラウド かんたん窓口システム」を採用。

その結果、堺市は「堺市電子申請システム」を刷新し、2021年4月1日から150以上のオンライン申請を可能にしました。さらに、同年5月28日からは南区役所で「おくやみ申請サポートコーナー」を開設し、マイナンバーカード等を活用することで、窓口での手続きにおける市民の利便性向上と職員の業務負担軽減を実現しました。

参照URL:https://www.tkc.jp/news/2021/20210602/

自治体における窓口受付システムのよくある質問と導入後の不安

窓口受付システムを導入する際、多くの自治体が共通して抱く疑問や不安があります。特に初めてこうしたITシステムを導入する場合、現場の職員からは「本当に使いこなせるのか」「住民が混乱しないか」「コスト面での負担が大きくならないか」といった声が上がることが珍しくありません。

この章では実際に自治体から寄せられる代表的な質問に対し、現場視点と導入効果を交えながら解説します。

小規模自治体でも導入は可能か

結論から言えばむしろ小規模自治体こそ限られた職員数で窓口対応を行っているため、受付業務の自動化による効果が出やすい傾向にあります。近年では導入費用を抑えた簡易型のクラウド型受付システムや、月額数万円台から利用可能なサブスクリプションモデルも登場しており、大規模自治体向けの複雑なシステムに頼らずとも必要な機能だけをコンパクトに取り入れることができます。

導入後の職員負担軽減や、来庁者への対応品質向上といった実益は、規模に関係なく享受できます。

高齢者が多い地域でも運用できるか

操作性に配慮した設計がなされている受付システムであれば、高齢者にとっても安心して利用できるよう工夫が施されています。例えばタッチパネルの文字サイズを大きくし、画面遷移も最小限に抑えることで、「直感的に使える」ユーザーインターフェースを実現しています。

また音声案内や職員のサポートが容易なシステムも多く、窓口での操作に不安を感じる住民に対しては、必要に応じて対面での丁寧なフォローが可能です。

M-SOLUTIONSではシンプルな受付システム「Smart at reception OneTouch」を提供しています。詳しくはwebサイトをご覧ください。

導入後のサポート体制は整っているか

現在ではほとんどの主要ベンダーが、導入初期の設定支援や職員向けの操作研修、運用マニュアルの提供といった初期対応を基本パッケージに含めています。さらにトラブル対応に備えた電話やチャットサポート、年次アップデート情報の提供、追加機能の案内など、継続的なサポート体制が整っている会社も多く、行政特有の事情やフローにも柔軟に対応できることを強みとしています。

事前にサポート内容の範囲とレスポンス体制を確認することで、導入後の不安を最小限に抑えることが可能です。

システムが住民に利用されない

この懸念は多くの自治体で聞かれますが、初期段階での職員による案内とサポートがしっかりしていれば、多くの住民は短期間で使い方に慣れ、リピート時には自分で操作できるようになるでしょう。

特にマイナンバーカードを活用した本人確認や事前予約に基づいた「書かない窓口」の体験は、住民側にも大きな利便性として受け止められ、ポジティブな印象を持たれることが多いです。使われない原因の多くは導入後の広報不足や案内不足に起因するため、職員研修と広報体制の整備が成功のカギとなります。

導入によって職員の業務が増えることはないか

導入初期には確かにシステムの初期設定や住民案内の工数が一時的に発生しますが、それを上回る業務効率化の効果が導入から1か月程度で現れるケースが大半です。例えば窓口での順番案内が自動化されることで、案内業務に割く時間が不要となり、職員は本来の手続き確認や相談対応に集中できるようになります。

また書類チェックや住民情報の確認作業の省力化も進み、結果として「職員の手が空く時間が生まれた」という報告が多数あります。業務の一部をシステムに任せることで、職員の働き方そのものが変わる好例です。

まとめ

窓口受付システムは自治体の業務効率化と住民サービスの質向上を同時に実現する重要なインフラです。本記事ではまずシステムの基本的な仕組みや導入が求められる背景として、人手不足、混雑対応、住民の多様化、感染症対策などを取り上げました。

また先進事例を通じて導入効果を具体的に示し、さらに導入時に多くの自治体が抱く疑問にも対応策を紹介しました。導入に際しては自治体ごとの規模や住民層を踏まえた慎重な検討と、導入後の継続的な改善が成功の鍵を握ります。

弊社では様々な施設に併せ、無人受付対応やリモート接客を限りなくシンプルに実現できる受付システム「smart at reception OneTouch」などの受付システム「Smart at reception」シリーズをご提供しています。導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

資料ダウンロードはこちら お問い合わせはこちら

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)