ブログ

オフィスDXとは?事例やおすすめのツール、中小企業でも始められるDX化のステップなどをご紹介

この記事でわかること

- ・オフィスDXの定義と背景

- ・導入による主要メリット

- ・領域別の具体施策とツール活用例

- ・失敗しない導入ステップ

- ・おすすめツールと活用ポイント

- ・実際の企業事例と、中小企業が成果を出すためのスモールスタート手法とチェックリスト

近年、働き方改革や人手不足への対応、そしてテレワークの普及を背景に「オフィスDX(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されています。しかし「具体的に何から始めればいいのか分からない」「ツールが多すぎて選べない」と感じる中小企業の担当者も少なくありません。

この記事ではオフィスDXの定義から、その必要性や導入によるメリット、実際の導入ステップ、おすすめのツール、さらには実際の企業事例や補助金情報までを幅広く網羅的に解説します。

初めてのDX推進でも失敗しないために小さな一歩から始めるスモールスタートの考え方もご紹介します。今すぐ実行に移せる知識とヒントをお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

目次

オフィスDXとは?定義と注目される背景

近年、企業におけるデジタル化が急速に進むなか「オフィスDX(デジタルトランスフォーメーション)」の必要性が強く認識されるようになっています。

オフィスDXとは業務プロセスの効率化にとどまらず、働き方や企業文化の刷新も視野に入れた抜本的な変革を意味します。

特に中小企業では人手不足やテレワークへの対応といった喫緊の課題に直面しており、限られた資源のなかでいかに柔軟かつ効果的に業務を再構築するかが問われています。

この章ではオフィスDXの定義と社会的背景、そして対象領域ごとの具体的なアプローチを明らかにします。

オフィスDXの定義

オフィスDXとは総務・人事・経理・営業・受付といった「オフィス業務」において、デジタル技術を活用して業務プロセスの最適化を図る取り組みです。単なるペーパーレス化にとどまらず、クラウドサービスや業務自動化ツールの活用により、情報の一元管理や業務の属人化解消、意思決定の迅速化などを実現します。オフィスという空間や機能を支える業務全体に変革をもたらすのが、オフィスDXの本質です。

なぜ今、オフィスDXが必要なのか

オフィスDXが急速に注目を集める背景にはいくつかの社会的・経済的要因があります。

まず政府が推進する働き方改革の影響で、長時間労働の是正と業務効率化が求められるようになったことが挙げられます。次に少子高齢化に伴う人手不足という構造的な課題により、業務を省力化・自動化する必要性が増しています。

さらにコロナ禍以降にテレワークが一気に普及したことで、場所に依存しない柔軟な働き方が企業の新たな標準となりつつあります。こうした環境変化の影響もあり、DXの導入は「余裕がある企業がやること」から「すべての企業が取り組むべき経営課題」へと変化しています。

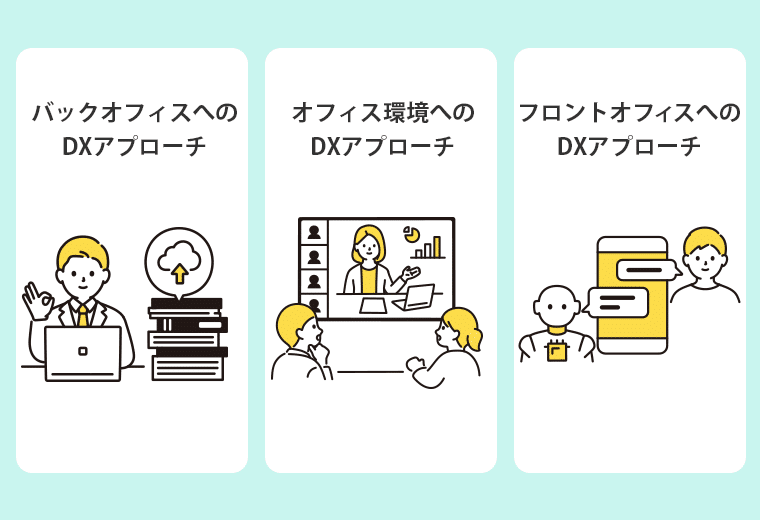

オフィスDXの対象領域とアプローチ

オフィスDXは業務領域に応じてアプローチが異なります。ここではバックオフィス・フロントオフィス・オフィス環境という三つの切り口からそれぞれの具体的な取り組み内容について解説します。

バックオフィスへのDXアプローチ

総務や人事、経理などの部門では日常的に繰り返される定型業務が多いため、RPAやクラウド型SaaSとの親和性が高いです。

勤怠管理システムの導入により出退勤の打刻や残業申請が自動化され、電子契約の導入で押印・郵送作業が不要になります。経費精算ツールの活用によって領収書の電子化や自動仕訳が可能になり、作業時間を大幅に削減できます。これにより、ミスの防止や業務負荷の軽減、監査対応の効率化が実現されます。

フロントオフィスへのDXアプローチ

営業やカスタマーサポート、受付など顧客と直接関わる部門では、対応のスピードや品質が重視されます。

受付システムやチャットボットを導入すれば、顧客からの問い合わせに対する一次対応を自動化できますし、CRMツールの活用により顧客の属性や履歴を一元管理することでより的確な提案が可能となります。

営業活動では電子名刺の活用により顧客情報の共有・活用が容易になり、受付業務では無人受付システムによって省人化とセキュリティ強化を同時に実現できます。

オフィス環境へのDXアプローチ

物理的な職場環境もDXの対象です。例えば会議室の予約システムを導入すれば空き状況をリアルタイムで把握でき、無駄なスペース利用を防げます。社内食堂や自販機でのキャッシュレス対応は利便性を向上させ、社員の満足度向上にも寄与します。

さらに顔認証やICカードによる入退室管理を導入することで、セキュリティを強化しながら管理業務の省力化も図れます。このようにオフィス空間そのものをデジタルで最適化することも働きやすい環境の整備には欠かせません。

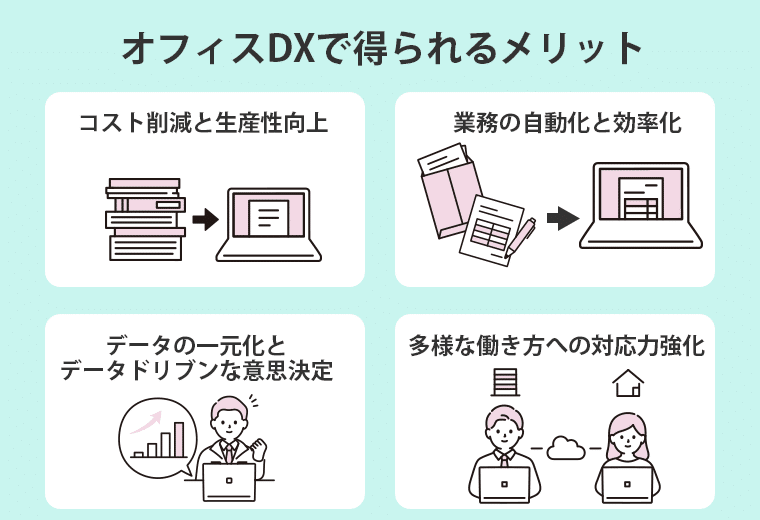

オフィスDXで得られるメリット

オフィスDXを導入することで得られるメリットは単なる業務効率化にとどまりません。コスト削減や働き方の多様化への対応、データ活用による経営の高度化など、企業全体の競争力を底上げする効果が期待されます。

この章では特に重要な4つの観点からオフィスDXがもたらす代表的な利点を具体的に解説します。

コスト削減と生産性向上

オフィス業務のデジタル化により紙の印刷費や書類保管にかかるコストを大幅に削減することが可能になります。

例えば稟議書や請求書をクラウドで管理すれば印刷や郵送の必要がなくなり、スペースコストや人的作業が不要になります。さらに社内会議のオンライン化や情報共有のスピード向上によって、業務にかかる時間が短縮され、移動や待ち時間も削減されます。

これにより従業員一人ひとりの生産性が高まり、企業全体の利益率向上にもつながります。

業務の自動化と効率化

DXツールを導入すると勤怠管理や経費精算、請求書の発行といった定型業務をRPAやSaaSによって半自動化することができます。これにより担当者の作業時間が削減されるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも最小限に抑えることが可能です。

またワークフローや承認フローのクラウド化により、意思決定のスピードも格段に向上します。書類の電子化とクラウド保管により必要な資料を探す手間が省かれ、情報検索にかかる時間も短縮されます。

社内ヘルプデスクではチャットボットを導入することで簡単な問い合わせ対応の自動化も実現できます。

データの一元化とデータドリブンな意思決定

従来は部門ごとに分散していた人事・経理・顧客・在庫などの情報をクラウド上に集約することで、リアルタイムで業務状況を可視化できるようになります。

データが一元管理されることにより、個々の担当者の経験や勘に頼るのではなく数値にもとづく客観的な意思決定が可能となります。レポートやダッシュボードによってKPIの達成状況を随時確認できるほか、異常値や傾向の変化にも早期に気づくことができるため、経営の精度とスピードが飛躍的に向上します。

多様な働き方への対応力強化

テレワークの導入やフレックス制度の拡充が進む中で、業務体制を柔軟に構築できるかどうかが企業の競争力を左右します。クラウド会議システムやVPN環境の整備により、場所にとらわれず業務が行えるようになり、通勤の負担を軽減しつつ家族との時間を重視する社員にも働きやすい環境を提供できます。

またフリーアドレス制やシフト勤務制の導入に際しても、勤怠管理システムの柔軟性が求められます。さらに育児や介護と仕事の両立を支援する制度の設計にもDXの視点は不可欠です。こうした多様な働き方に対応する体制を整えることで、優秀な人材の確保と定着にもつながります。

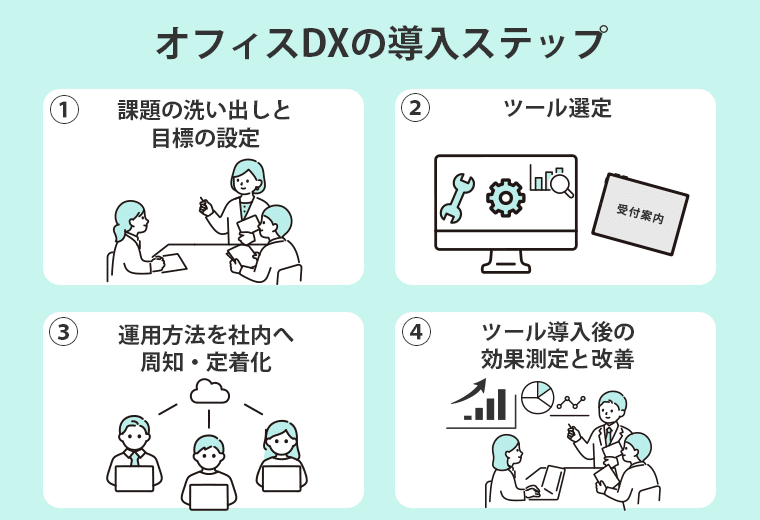

オフィスDXの導入ステップ

オフィスDXを成功させるためにはやみくもにツールを導入するのではなく、自社の状況を正確に把握した上で段階的に進めることが重要です。特にDXを初めて導入する企業にとっては、手順を明確にしながら進めることが、現場の混乱を避ける上でも有効です。

この章ではオフィスDXを円滑に推進するための4つのステップを紹介します。

①課題の洗い出しと目標の設定

DXの導入に先立ち、まず自社の業務にどのような課題があるのかを明確にする必要があります。

例えば「書類の処理に時間がかかる」「業務の属人化が進んでいる」「テレワークに対応できていない」など、現場の具体的な悩みを洗い出すことが出発点です。

そのうえでDX化によって何を実現したいのか、目指す姿を定めます。業務の効率化を図りたいのか、働き方の多様化に対応したいのか、目的が明確であればあるほどその後のツール選定や社内浸透もスムーズに進められます。

②ツール選定

課題と目標が明確になったらそれに合ったDXツールを選定します。

例えば勤怠管理の改善が目的であればクラウド型勤怠管理システムを、書類の電子化が目的であればペーパーレス化対応の文書管理ツールを検討します。

ここでは機能だけでなく操作性やサポート体制、コスト、既存システムとの連携性などを総合的に比較検討することが大切です。また部門ごとに目的や要件が異なる場合はそれぞれのニーズを汲み取った上で、共通基盤として使えるツールを選ぶことが理想です。

| 部門 | 課題・目的 | 推奨ツールカテゴリ | 代表的なツール名例 |

| 総務 | 受付業務の省人化・効率化 | 無人受付システム | Smart at reception |

| 人事・労務 | 勤怠管理のクラウド化、労務管理の効率化 | 勤怠管理・労務SaaS | KING OF TIME、SmartHR |

| 経理 | 経費精算や帳票管理の効率化 | 経費精算クラウド、電子帳票管理 | Concur、楽楽精算 |

| 営業 | 顧客管理・商談履歴の一元化 | CRM、電子名刺管理 | kintone、Sansan |

| カスタマーサポート | 問い合わせ対応の自動化 | チャットボット、FAQ自動表示 | ChatGPT API連携、KARAKURI |

| 全社共通 | 文書のペーパーレス化 | 文書管理クラウド | Google Drive、BOX |

| IT管理 | 業務プロセスの自動化 | RPA、ワークフローSaaS | WinActor、kintone |

③運用方法を社内へ周知・定着化

ツールを導入しただけではDXは成功しません。実際に現場で使われ、業務が変わることが重要です。そのため初期研修を通じて操作方法を理解してもらうとともに、運用ルールや利用の意義を明確に伝える必要があります。

また社内での定着を促進するにはツールの使い方を周知するだけでなく、業務フロー自体を見直す柔軟性も求められます。現場のフィードバックを継続的に吸い上げ、ルールやサポート体制を適宜改善していくことが定着化の鍵となります。

④ツール導入後の効果測定と改善

DXの導入効果を定量的・定性的に把握することは次のアクションにつなげるうえで欠かせません。例えば導入前後で作業時間がどれだけ削減されたか、ミスの件数が減ったか、従業員の満足度がどう変化したかなどKPIを設定して効果を測定します。

その結果を基に運用ルールやツールの設定を見直すことで、より高い効果を生み出すことができます。また、改善の取り組みをPDCAサイクルとして定着させることで、DXの成果を持続的に伸ばしていくことが可能になります。

おすすめのオフィスDXツール

業務のデジタル化を進める際に、課題に対して適切なツールを導入することが成果を上げる鍵となります。この章ではオフィスDXにおいて重要な領域ごとに代表的なツールカテゴリを紹介し、その中で実際に導入されている具体的なサービスについて機能や活用ポイントも含めて詳しくご紹介します。

業務の自動化ツールで社内プロセスを効率化・標準化

属人的な作業や複数ツールをまたぐ業務は、業務自動化ツールを使うことで効率化できます。現場主導でのワークフロー設計やシステム連携を可能にする柔軟性のあるツールが注目されています。

kintone

kintoneはサイボウズが提供するノーコード開発プラットフォームで、社内の業務アプリを自由に作成・運用できるのが最大の特長です。例えば日報管理や顧客管理、問い合わせ対応のログなどをアプリとして構築することでExcel業務を脱却し、入力・共有・検索を一元化できます。

さらに外部ツールやRPA、チャットツールとの連携が可能で、特定の条件で自動通知を飛ばしたり、入力内容に応じて業務ステータスを自動変更したりするなど、多段階の自動化も実現可能です。現場に合わせて柔軟にカスタマイズできるため、中小企業から大企業まで幅広く導入が進んでいます。

M-SOLUTIONSではkintoneを用いたシステム開発や、kintoneをより便利にするプラグインを多数販売しています。kintoneを用いたオフィスDXに興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

書類管理・ペーパーレス支援ツールの活用で情報共有と業務スピードを強化

紙の書類管理は情報の分散や業務停滞の原因となるため、デジタル文書の管理・共有を可能にするツールの導入が求められます。特にテレワークや外部との連携が増える中、社内外でのリアルタイムなファイル共有と同時編集は業務効率に直結します。

Google Drive

Googleが提供するクラウドストレージで、Googleアカウントがあれば誰でも利用可能な汎用性の高いツールです。Googleドキュメントやスプレッドシート、スライドなどと連携し、複数人で同時に編集・コメントができるため、会議資料や申請書類の作成・レビューがスムーズに行えます。

BOX

世界中で活用されているファイル共有サービスです。アメリカで2005年に設立されて以来、世界では10万社以上、日本国内では1万社以上の導入実績を誇っています。

また、kintoneなどの業務ツールとの連携も充実しており、全社横断的な情報共有基盤として活用できます。M-SOLUTIONSではkintoneとBoxを連携するサービス「クラウド連携プラグイン for Box」を提供しています。

勤怠管理・労務効率化ツールで制度対応と手続きの効率化を実現

勤怠や労務に関する業務は、法令遵守と社員の働きやすさを両立する必要があります。クラウド型の勤怠・労務管理ツールを活用することで打刻ミスや申請の属人化を防ぎ、管理の透明性を高めることができます。

KING OF TIME

株式会社ヒューマンテクノロジーズが提供する「KING OF TIME」は、クラウド型の勤怠管理システムとして非常に高い導入実績を誇るサービスです。ICカードや顔認証、スマホGPS打刻など多様な打刻手段に対応しており、出社・リモート・直行直帰など様々な働き方にも柔軟に対応します。

管理画面ではリアルタイムで勤怠状況を可視化でき、シフト作成や残業管理、有休管理などの勤怠管理に求められるほぼすべての機能を網羅しています。労務リスクの軽減と業務負荷の削減を両立できるツールとして、全国の中堅・中小企業から大企業まで広く支持されています。

M-SOLUTIONSでは「KING OF TIME」とビジネスチャット「LINE WORKS」が連携可能なツール「Smart at GATE for LINE WORKS」を提供中です。Smart at GATEはさまざまなオフィスDXツールを集約し、管理できるため、複数のSaaSなどをLINE WORKSにまとめたい場合にオススメです。

SmartHR

SmartHRはクラウド型の労務管理プラットフォームとして、雇用契約や入退社等の手続きをペーパーレスで完結できる労務管理システムです。従業員情報の管理・更新が容易なことが評価され、多くの企業に導入されています。

活用することにより、入社手続き・雇用契約・給与明細・年末調整・人事評価など人事・労務にまつわる業務を一元的に管理でき、タレントマネジメントもスムーズになります。手続きにかかる一連の工数削減が可能となり、業務効率化につながります。

受付・会議室管理のDX化で来客対応と設備運用の効率を向上

訪問者の受付や会議室の利用予約などのオフィス内の物理的な運用に関する業務もデジタル化の対象です。無人化や利用状況の可視化によって、省人化と利便性の向上を両立できます。

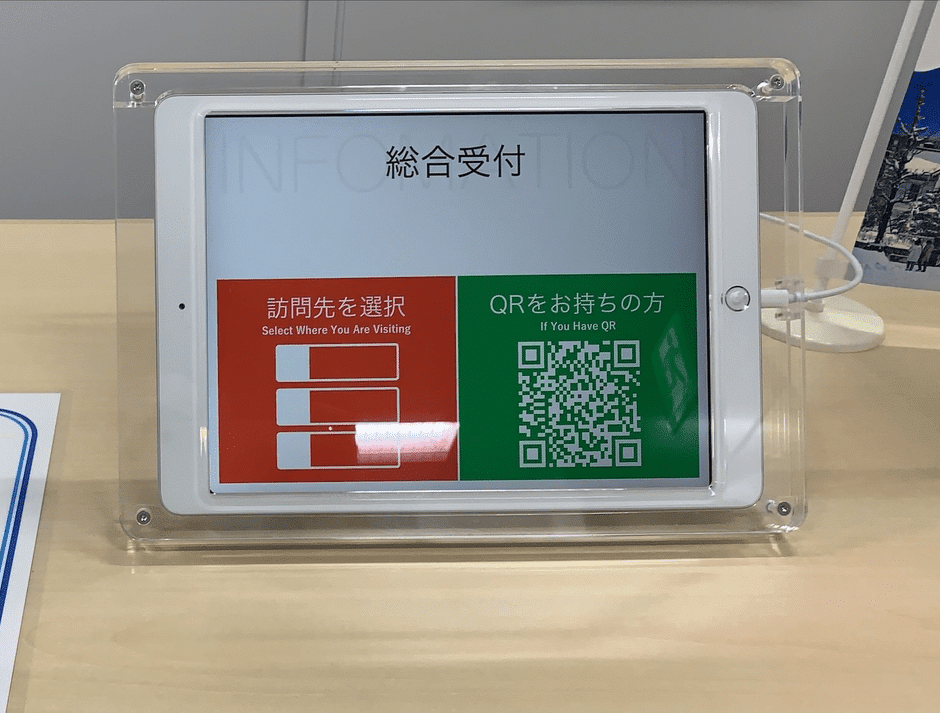

Smart at reception

Smart at receptionは来訪者対応を効率化する無人受付システムで、iPadを利用してオフィスの受付管理をすることが可能です。来客が画面から担当者を選択し到着通知を送信できるほか、QRコードによる事前登録チェックインにも対応しています。

管理者側では訪問記録のログを自動で保存でき、セキュリティや来客対応履歴の把握にも役立ちます。紙台帳での記録やインターホンでの対応に比べ、受付業務の負担が大幅に軽減され、オフィスの印象もスマートになります。

オフィスDXを実例から学ぶ

オフィスDXを検討する際に他社の成功事例から学ぶことは非常に有効です。自社と近い規模や業種の企業がどのような課題を抱え、どのようにツールを導入・活用して改善を実現したのかを知ることで、具体的なイメージが持ちやすくなり、導入時のハードルも下がります。このセクションでは実際にDXを推進した3つの企業の事例をご紹介します。

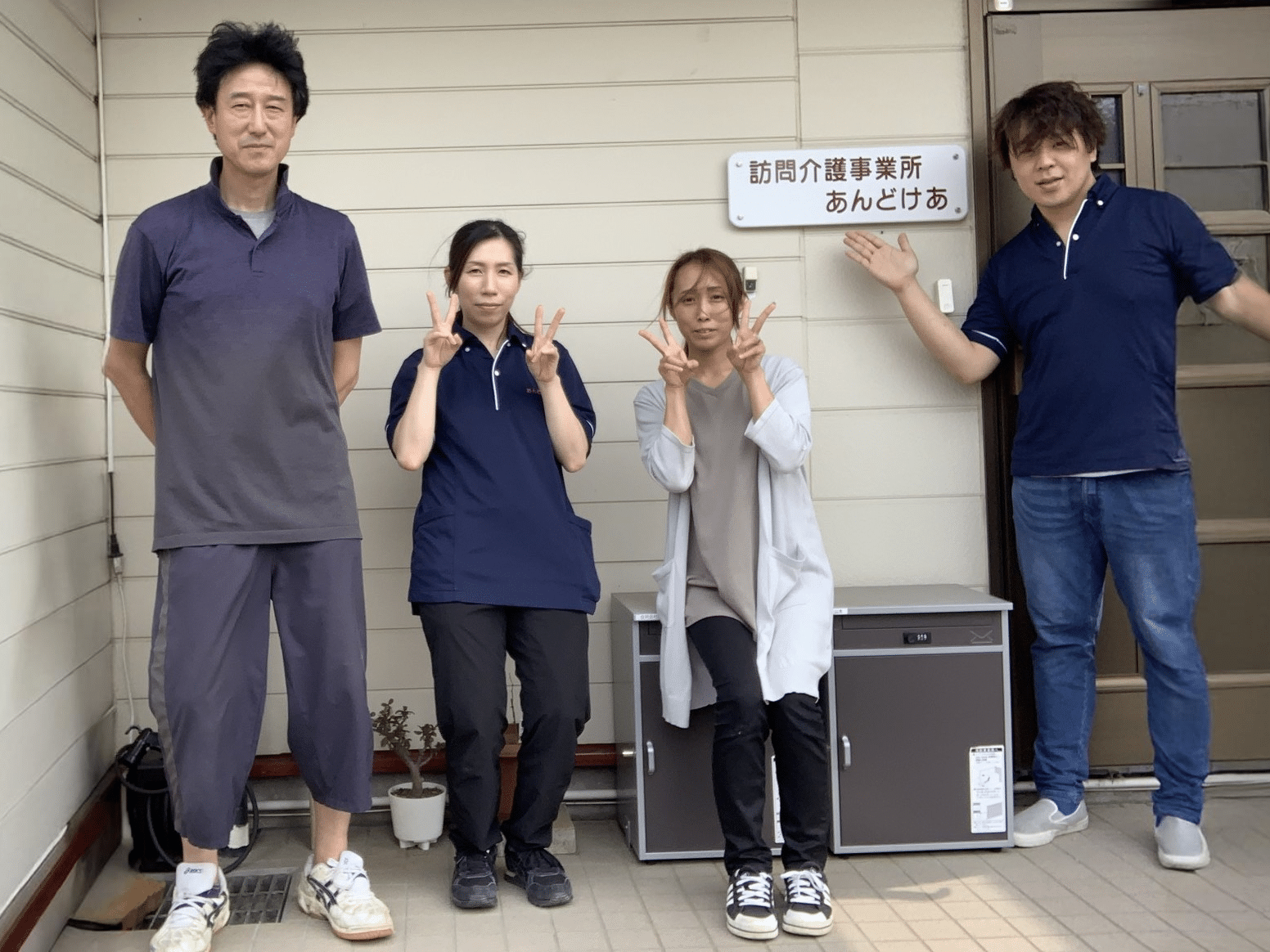

訪問介護事業所 あんどけあ|複数アプリの煩雑さを解消し、業務効率を大幅改善

介護現場では訪問予定の管理や勤怠管理、報告業務などを紙や電話・個別アプリで行っていることも多く、業務が煩雑になりがちです。訪問介護事業所「あんどけあ」では勤怠管理や記録の入力に使うアプリが複数存在し、情報が分散していたことが課題となっていました。

そこで同社は複数アプリをLINE WORKS上に統合することで、データの一元管理と入力作業の効率化を図りました。結果として管理者の集計作業が大幅に削減され、現場スタッフのITストレスも軽減されました。現場の煩雑さに悩む中小規模の介護事業者にとって参考になる好例です。

株式会社TKC|受付の固定電話撤去×無人受付で、全国62拠点の業務効率化とテレワークを実現

全国62拠点を展開する株式会社TKCでは、コロナ禍をキッカケに、テレワークが推奨されるようになり、固定電話での受付対応が、一部社員の業務の妨げとなっていました。そこで同社は無人受付システム「Smart at reception」を導入し、受付業務をデジタル化。来客通知はTeamsに自動送信される仕組みを構築し、担当者がどこにいてもスムーズに応対できるようになりました。

これにより受付業務の工数を削減しただけでなく、テレワーク体制でも来客対応が可能となり、働き方改革にも貢献しています。

有限会社矢内石油|AIの導入で、問い合わせ対応の自動化と情報発信力を強化

地方でLPガスの販売や一戸建てのリフォーム事業を行う有限会社矢内石油では、お問い合わせメールをkintoneで管理する過程に課題がありました。そこで同社はM-SOLUTIONSのて提供するkintone連携サービス「Smart at AI for kintone Powered by GPT」を導入し、kintoneと連携して問い合わせ内容を自動でkintoneに登録する仕組みを構築しました。

その結果転記作業が減り、スタッフの対応負担の軽減を実現しました。

【中小企業向け】オフィスDXのスモールスタートのすすめ

「DX=全社的なシステム改革」と捉えてしまうとコストや人員の面で二の足を踏んでしまう中小企業も少なくありません。しかしオフィスDXは大規模なプロジェクトではなく小さな業務でも十分に効果を発揮します。まずは小さな業務からDXに取り組み、慣れてきたり成果が確認できたりしたら徐々に規模を拡大していくといった方法もオフィスDXを成功させるうえで重要です。

この章ではなぜスモールスタートが有効なのか、その進め方と成功のポイントについて解説します。

なぜDXはスモールスタートでも有効なのか?

多くの中小企業ではDXに取り組もうとしても予算や人材が限られており、「失敗したらどうしよう」という不安が先立ちがちです。特に全社一括での導入を目指すとシステム理解の浸透や現場の理解が追いつかず、結果として形骸化してしまうこともあります。

しかしひとつの業務や一部門だけに焦点を当てて始める「スモールスタート」は、導入のハードルを下げるだけでなく、導入後の効果検証がしやすいという利点があります。そこで得られた成功体験をもとに他部門へ横展開していくことで、無理なく全社DXへと広げることができるのです。このように小さな成功が組織全体の理解と信頼を得る突破口となります。

オフィスDX化の一歩目に適したテーマの選び方

初めてDXに取り組む際は「業務量が多く、かつ標準化しやすい業務」を選ぶのが基本です。例えば勤怠管理や申請フロー、紙帳票のデジタル化など、毎日・毎週のように発生する定型業務が理想です。

また部門単位で完結し他部署との調整が少なくて済む業務領域から始めることで、プロジェクトの進行もスムーズになります。総務・人事・経理といったバックオフィス業務はその代表例です。

さらに成果を可視化しやすいテーマを選ぶことも重要です。導入後に「どれくらい時間が削減されたか」「ミスが減ったか」を定量的に示すことで、社内の納得感と支持を得やすくなります。

スモールスタート成功のためのチェックリスト

DXのスモールスタートを成功させるには、事前に以下の観点を確認することが重要です。

| チェック項目 | 内容 |

| 現場の課題は具体化されているか | 誰がどの業務で負担を感じているか、業務のどこに課題があるかを定義できているか。 |

| 成果をどう測るか決まっているか | 時間削減やエラー削減率など、導入後に何をもって成功とするか、具体的なKPIや評価指標を設定しているか。 |

| 小規模で導入しても使いこなせるか | 現場のITリテラシーに合ったツールか、機能が過剰すぎないか、簡便な操作で継続的に活用できるか。 |

| 継続利用できる体制があるか | 導入後のサポート体制(担当者、マニュアル、ベンダー支援など)が確保されているか。 |

| 次の展開の足掛かりとなるか | 他部門・他業務にも横展開しやすいテーマであり、スモールスタートから全社DXへ広げる可能性があるか。 |

このようにスモールスタートは中小企業にとって現実的かつ成果に繋がりやすいDXのアプローチ方法です。最初の一歩を確実に踏み出すことで、企業全体のデジタル変革の土台を築くことができます。

まとめ

オフィスDXは単なる業務のIT化ではなく、働き方や業務構造そのものを見直すための重要な取り組みです。特に中小企業にとっては人的・時間的リソースに制約がある中で、いかに効率的に業務を回し生産性を高めていくかが経営の成否を左右します。

この記事ではオフィスDXの定義や背景、メリット、具体的な導入ステップ、ツールの選定方法、成功事例、そして補助金の活用法やスモールスタートの考え方までをご紹介しました。

まずは身近な業務のデジタル化から始めてみることがDX成功への第一歩です。成果が可視化されることで社内の理解も進み、次の改革への推進力となります。今すぐにすべてを変える必要はありませんが、「今できることから始める」ことで未来の働き方が確実に変わっていきます。

自社に合ったDXの第一歩を今日から踏み出してみてはいかがでしょうか。

弊社では業務をデジタル化するためのkintone開発やkintoneプラグイン、受付システム「Smart at reception」シリーズなどを提供しています。自社業務の効率化やDX化についてご興味・ご関心がある方は是非お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)