ブログ

クラウドPBXとは?仕組み・メリット・失敗しない選び方と比較表付き徹底ガイド

テレワークやハイブリッドワークの普及、複数拠点での業務体制の拡大に伴い「会社の電話をどこでも受けたい」「コストを抑えて柔軟に電話環境を整えたい」というニーズが急増しています。

そんな企業の課題を解決する手段として注目を集めているのがクラウドPBXです。

本記事では「クラウドPBXとは何か?」という基本からクラウドPBXの導入手順、業界別の活用事例やおすすめサービスの比較まで導入を検討している企業が安心して一歩を踏み出せるようわかりやすく徹底解説します。

目次

クラウドPBXとは?従来PBXやIP電話との違い

近年はテレワークの普及やオフィスの分散化により従来の電話システムでは対応しきれない課題が増えています。

そんな中、場所や端末に縛られずに通話業務を効率化できる「クラウドPBX」が注目を集めています。

この章ではクラウドPBXの基本的な仕組みや従来のPBXとの違い、IP電話との比較などを通じてその本質と導入価値をわかりやすく解説します。

クラウドPBXとは?

クラウドPBXとは従来オフィスに設置されていた電話交換機(PBX)の機能をクラウド上で提供する仕組みです。

インターネット回線を利用することで物理的な設備を持たずに通話環境を構築でき、従業員はスマートフォンやPC、IP電話機などさまざまなデバイスから会社の電話番号で通話できます。

これにより、オフィスに限らず自宅や外出先からも内線・外線通話が可能になるため、働く場所にとらわれない柔軟なコミュニケーション環境を実現できます。

また内線機能・転送・通話録音・IVR(自動音声応答)などもすべてクラウド上で一元的に制御・運用できるのが特徴です。

また、必要に応じて機能の拡張や設定変更も迅速に行うことができます。

従来のPBXとクラウドPBXの違い

従来型のPBX(構内交換機)は企業のオフィス内に設置された専用のハードウェアで、内線通話の制御や外線との接続を担っていました。

この仕組みではPBX装置本体に加えて電話回線の引き込みや配線工事、専用電話機の設置が必要です。

一方クラウドPBXはその機能をすべてインターネット上のクラウド環境で提供します。

物理的なPBX装置の設置が不要で、スマートフォンやPCなど既存のデバイスを使って通話ができるため、初期費用や保守費用が大幅に削減されます。

また拠点追加や人員の増減にも柔軟に対応できるため、スピーディなスケールアップ/ダウンが可能です。

クラウドPBXとIP電話の違いは?

クラウドPBXとIP電話はいずれもインターネット回線を利用して音声通話を行う点では共通していますが仕組みや用途、機能性において明確な違いがあります。

IP電話は一般的に個人や小規模事業者向けに提供される通信手段で固定電話の代替として使われることが多く、主に1対1の発着信に特化しています。

IP電話サービスは電話番号ごとに利用契約されるため、内線管理や通話制御などの高度な機能は基本的に備わっていません。

一方クラウドPBXは企業の通信インフラを統合的に管理するためのシステムです。

内線の一元管理・通話録音・IVR・通話履歴管理・転送設定など多機能かつ拡張性に富んでいる点が大きな特徴です。

1つの代表番号を全社で共有しつつ、部署や拠点ごとに細かく内線番号を割り振ることができるため、企業全体の電話業務を効率化できます。

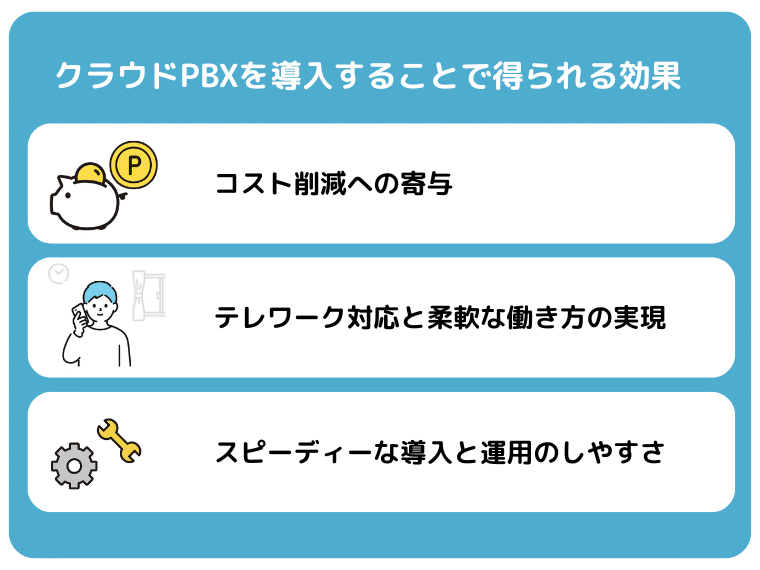

なぜ今クラウドPBXが選ばれるのか?3つの効果

クラウドPBXは単なる電話システムではなくビジネス全体の生産性や柔軟性を高める基盤として多くの企業から選ばれています。

この章では実際の導入企業が実感している「コスト削減」「働き方の柔軟性」「導入・運用のしやすさ」という3つの効果に注目し、なぜ今クラウドPBXが必要とされているのかを明らかにします。

コスト削減への寄与

クラウドPBXは企業の通信コストを大幅に削減できる手段として高く評価されています。

従来のPBXではPBX機器の購入・設置・保守に加えて、電話回線の契約・引き込み工事、専用電話機の用意など、多くの初期投資が必要でした。

さらに運用面でも保守管理のための人件費やベンダーへの依存コストが発生していました。

一方クラウドPBXではハードウェアの購入の必要がなく、PCやスマートフォンなど既存の端末を活用できるため初期費用を大きく抑えられます。

また物理的な回線工事が不要なため、導入スピードが速く、コスト面での負担も軽減されます。

特に費用においてクラウドPBXは必要な分だけライセンスを契約する「サブスクリプション型」が主流のため、規模に応じて無駄なく費用をコントロールできます。

テレワーク対応と柔軟な働き方の実現

クラウドPBXが注目される背景にはリモートワークや在宅勤務の急速な普及があります。

従来のオフィス電話では「会社にいないと電話が取れない」という制約があり、柔軟な働き方を阻む障壁になっていました。

クラウドPBXはインターネットに接続できる環境があれば場所を問わず会社の電話番号で発着信が可能です。

例えば社員が自宅やカフェ、出張先からでも代表番号での通話が行えるため、業務への支障は発生しなくなります。

またスマートフォンに専用アプリをインストールすることで携帯電話を会社用の内線端末として使用できます。

これによりフレキシブルな働き方を支援しつつ、社内の通話ルールや顧客対応品質も維持できます。

スピーディーな導入と運用のしやすさ

クラウドPBXはシステム導入にありがちな「時間と手間がかかる」という課題を大きく解消します。

物理的な配線工事や装置の設置が不要で、管理画面から設定を行うだけで短期間での導入が可能です。

例えば多くのクラウドPBXサービスでは管理者がWeb上で内線番号の設定・通話ルールの構築・通話履歴の確認などを行えます。

これにより、専門的な知識がなくても運用・管理がしやすくIT担当者の負担も軽減されます。

またシステム更新や新機能の追加、サードパーティーシステムとの連携も可能なため、導入後も常に最新な環境の維持や業務の最適化ができます。

環境の変化に応じて柔軟に対応できる点も、クラウドPBXの導入効果のひとつです。

弊社ではクラウドPBXと連携した受付システム「Smart at reception」を提供しております。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

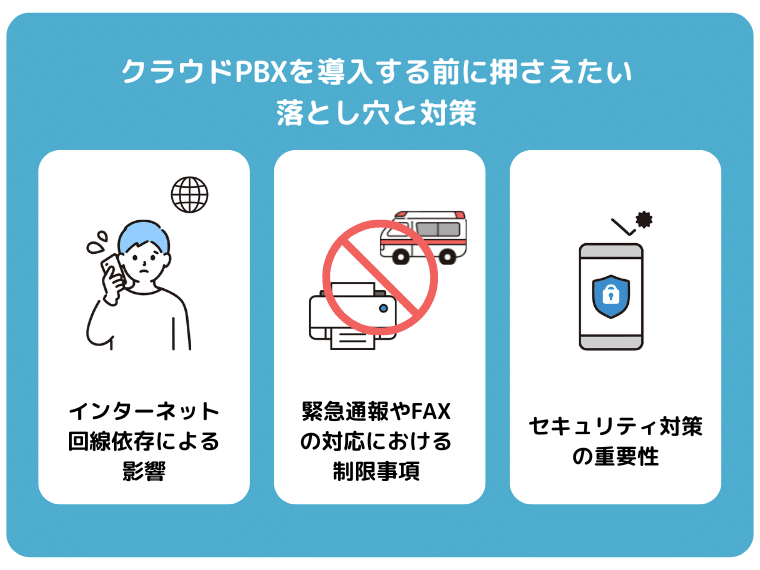

導入前に押さえたいクラウドPBXの3つの落とし穴と対策

クラウドPBXは便利で柔軟な電話システムですが、準備不足のまま導入を進めた結果「通話が不安定で現場から不満が噴出した」「必要な機能が使えず別システムと二重運用になった」といった「導入失敗」に陥る企業も少なくありません。

この章ではよくある3つの落とし穴についてそれぞれのリスクと具体的な対策方法を解説します。

インターネット回線依存による影響

クラウドPBXはインターネットを通じて音声通話を行うため、その通信品質や安定性は利用するインターネット回線に大きく依存します。

例えばインターネット回線が混雑していたり通信が不安定だと通話が途切れたり音声が遅延・劣化するなどの問題が発生する可能性があります。

特にテレワーク環境や支店・拠点での利用では拠点ごとの通信状況にバラつきが出やすくなるため、拠点ごとに通話トラブルが発生するリスクも考慮すべきです。

こうしたトラブルを回避するためには、クラウドPBX導入前に推奨される回線スペックを満たしているかどうかを確認することが重要です。

多くのサービスでは上り下りの回線速度ともに10Mbps以上の安定した光回線の利用が推奨されています。

これは1通話あたりおよそ100kbps前後の帯域を消費するため、複数人が同時に通話を行う場合や業務でのファイル共有・Web会議といった他のネットワーク通信と併用される環境では、通信が混雑しやすく音声遅延や途切れが発生するリスクがあるためです。

そのため、同時通話数や他業務のネットワーク使用状況も考慮して、十分な帯域を確保しておく必要があります。

またルーターやLANケーブルなどのネットワーク機器の見直しやQoS(Quality of Service)による通信優先制御の導入も更なる安定につながります。

緊急通報やFAXの対応における制限事項

クラウドPBXの多くはIPネットワークを使って通話を行うため、110番や119番などの緊急通報ができなかったり、通報先に発信元の正確な住所情報が届かないケースがあります。

これはIP電話では通話に位置情報を自動的に付加できない仕組みのため、災害時や緊急対応が必要な場面では大きなリスクになります。

対策としては緊急通報専用に従来の固定電話回線を1本残しておく、または社内ルールとして緊急時の通報手段を明文化しておくと安心です。

またFAXもアナログ回線を前提とした通信手段であるため、IP網では信号の変換がうまくいかず、送受信エラーや画質の劣化が発生しやすくなります。

これに対応するには、インターネットFAXやeFAXといったクラウド対応型のFAXサービスを併用するのが現実的です。

紙のFAX機にこだわらず、業務のデジタル化と合わせてFAX環境の見直しを行うことが、安定運用への近道となります。

セキュリティ対策の重要性

インターネットを介して通話を行うクラウドPBXは利便性が高い一方で、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクにも注意を払う必要があります。

通話内容や通話ログなど、企業にとって機密性の高い情報を扱う場合は特に慎重な運用が求められます。

信頼性の高いクラウドPBXサービスを選ぶには通信内容が暗号化されているか、管理者のログインに多要素認証が導入されているか、アクセス権限の管理が細かく設定できるかといった具体的なセキュリティ機能の有無を確認することが大切です。

サービスによっては日本国内のデータセンターを利用することで法的にも安心できる環境を提供しているものもあり、自社の情報管理ポリシーとの整合性を検証しておくことが望ましいです。

またサービス提供会社のセキュリティポリシーや障害発生時の対応体制を事前に確認し、万が一の際のリスクマネジメントができているかどうかも重要な判断材料となります。

自社に最適なクラウドPBXを選ぶためのおすすめサービス比較

クラウドPBXには多くのサービスが存在し、それぞれ料金体系や搭載機能、操作性、連携のしやすさなどに違いがあります。

この章では「低コストで始めたい中小企業」「在宅勤務が多い企業」「コールセンター機能を重視したい企業」など、用途や目的別に適したクラウドPBXを紹介します。

料金と機能で選ぶおすすめクラウドPBXサービス一覧

クラウドPBXの選定では料金や機能だけでなく業務フローや働き方との相性を見極めることが大切です。

このセクションでは、特に人気の高い4つのクラウドPBXサービス「Dialpad」「UniTalk」「ConnecTalk」「IZUMO」について、特徴と用途を分かりやすく紹介します。

自社の目的や規模感に合った選び方のヒントとしてご活用ください。

Dialpad

Dialpadは、ビジネスチャットやビデオ通話などを含むオールインワンのクラウド電話です。ライセンスを追加するだけで人員拡大にも対応でき、CRMプラットフォームとの連携も可能たなめ、業務を効率化し、生産性を向上させることができます。

料金は1ユーザー当たり月額は1,000円〜と導入しやすくテレワークを標準とする企業に最適です。

UniTalk

https://www.softbank.jp/biz/services/collaboration/unitalk/

UniTalkは、「Microsoft Teams」のユーザーがオフィスや外出先からPCやタブレット、スマートフォンを使って固定電話番号の発着信が可能です。

フリーアドレスのオフィスにもテレワークにも便利で、固定電話機の設置や電話回線の引き込み工事が不要、運用管理の負担を軽減します。

料金は1番号あたり初期費用が1000円~となっております。

ConnecTalk

https://www.softbank.jp/biz/services/voice/connectalk/

ConnecTalkは、PBXをクラウド化することで、拠点間の内線を一本化したり、スマートフォンを内線化したりできるサービスです。

コストを抑えつつ、高品質で快適な通話環境を構築できます。既存PBXとの接続にも対応しており、拠点ごとに段階的な導入が可能です。

料金は10,000円/契約〜となっています。

IZUMO-PBX

IZUMO-PBXは、元々は某大手家電量販店コールセンター向けに開発された独自の高機能プログラムです。

8年以上の大規模コールセンターでも安定した運用実績があり、安心して導入することができます。

月額料金は9,800円〜です。

もし自社で受付システムをご利用の場合、受付システムとクラウドPBXを連携させることで、受付業務の効率化を実現できます。

受付システムとクラウドPBXの連携に興味のある方は下記記事をご覧ください。

クラウドPBXのサービス失敗しない選定ポイント

クラウドPBXを導入しても「思っていた機能が使えなかった」「現場に合わずに使われなくなった」といった失敗は意外と少なくありません。

サービスごとに機能や料金、使いやすさには大きな違いがあるため、事前にしっかり比較・検討することが大切です。

この章では失敗しないためのチェックポイントや実際によくある導入ミスの例まで、選定時に役立つポイントをまとめて解説します。

選定基準となるチェックポイント

クラウドPBXを導入する際は「多機能」や「低価格」といった表面的なポイントだけで判断してはいけません。

大切なのは自社の業務内容や運用体制に本当に合っているかどうかをしっかり見極めることです。

以下の4つのポイントに注意しましょう。

クラウドPBX選定チェックポイント

| 項目 | ポイント |

| 料金体系のわかりやすさ | ・基本料金に含まれる機能 ・オプション費用の内訳 ・総コストで比較 |

| 業務との適合性 | ・機能の実用性 ・日常業務への組み込み |

| 操作性と管理のしやすさ | ・ユーザーインターフェースの分かりやすさや ・設定作業の簡便さ ・管理のしやすさ |

| サポート体制の信頼性 | ・問い合わせ対応の体制 ・対応方法とスピード |

料金体系のわかりやすさ

価格が安く見えても実際には必要な機能がすべてオプション扱いとなっており、結果的に想定以上のコストが発生するケースが少なくありません。

導入前には基本料金に含まれる機能とオプション費用の内訳を丁寧に確認し、長期運用を見据えた総コストで比較・判断することが重要です。

業務との適合性

どれほど高機能なサービスであっても自社の業務プロセスと適合しなければ効果は発揮されません。

現場の具体的なフローに照らし合わせて、「その機能が本当に実用的か」「日常業務にどう組み込めるか」を慎重に検討する必要があります。

操作性と管理のしやすさ

クラウドPBXは毎日利用するインフラであり、直感的に操作できるかどうかは生産性に直結します。

導入後の混乱を防ぐためにもユーザーインターフェースの分かりやすさや設定作業の簡便さ、IT部門以外でも管理しやすいかどうかを事前に確認することが重要です。

サポート体制の信頼性

通信トラブルや障害が発生した際、いかに迅速かつ的確なサポートが受けられるかは非常に重要な選定ポイントです。

導入前に問い合わせ対応の体制・方法・スピード感などを確認し、安心して長期運用できる体制が整っているかを見極める必要があります。

中小企業向け・大企業向けで見る選定の違い

クラウドPBXの選定では企業の規模や業務内容によって重視すべきポイントが異なります。

中小企業ではIT人材が限られることも多く、簡単に使い始められるかつサポートが充実している少人数向けの柔軟な料金プランがあるかが重要です。

一方大企業では多拠点・多人数の運用を想定し通話管理の細分化や内線の一元化、社内システムとの連携性など、スケーラビリティとインフラ親和性が問われます。

単に機能の多さだけでなく長期的に安心して使えるかどうかという視点で見極めることが、サービス選定のカギとなります。

導入前に確認すべきクラウドPBXの失敗例

クラウドPBXは便利な一方、検討不足のまま導入すると業務に支障をきたすこともあります。

多くの失敗は通話品質や機能・操作性の想定違いによって起きます。

導入を成功させるにはトライアル段階で自社環境との相性を徹底的に検証し要件と実装イメージのズレを無くすことが重要です。

通話品質が不安定で社内から不満続出

回線品質を確認せず導入した結果、通話が途切れたり音がこもるなどのトラブルが発生するケースは少なくありません。

特に営業やコールセンター部門では顧客対応に直結するため、品質への不満が社内全体に広がり、導入が失敗したと見なされがちです。

こうした問題を未然に防ぐには事前に回線の速度測定や安定性の確認と必要に応じて回線の増強やQoS設定(通話優先の通信制御)の導入を検討することが重要です。

機能が足りず、業務フローに合わなかった

選定時に「IVR」「録音管理」「内線ルールの柔軟性」などが不足していると業務の支障につながります。

利用現場のニーズを洗い出さずに導入を急ぐと結果的に別システムとの二重運用になり、かえって非効率になる恐れがあります。

こうした失敗を防ぐには導入前に各部署へのヒアリングを実施し、業務フローの中で「どのような使い方がされるのか」「必須機能は何か」を整理しておくことが重要です。

要件定義に時間をかけることで導入後のギャップや再設定の手間を大きく減らすことができます。

従業員が操作に慣れず使いこなせない

どれだけ高機能なクラウドPBXであっても利用する従業員が操作を理解できなければ活用されず現場で形骸化してしまいます。

とくにUIが直感的でない、用語がわかりづらい、設定変更の手順が複雑、といった理由から「難しい」「触りたくない」と感じられると、使われないシステムになってしまいます。

またITリテラシーにばらつきがある組織ではユーザー教育が不十分なまま導入されると、サポート対応が属人化し、管理側の負担も増大します。

このような状況を防ぐには導入段階から管理者向け・利用者向けの操作研修とあわせて動画やマニュアルなどのサポート資料を整備しておくことが効果的です。

導入初期の“使い始め”を丁寧にサポートすることで定着率や活用度が大きく変わります。

クラウドPBXの導入方法

クラウドPBXは物理的な設備を必要とせず比較的スムーズに導入できるのが特長ですが、事前準備や社内体制を整えないまま進めると思わぬトラブルにつながることもあります。

この章では導入までの流れや必要な社内体制、ネットワーク・端末の確認ポイント、そして初期設定の進め方まで実際に導入を始める際に押さえておきたい具体的な準備事項を解説します。

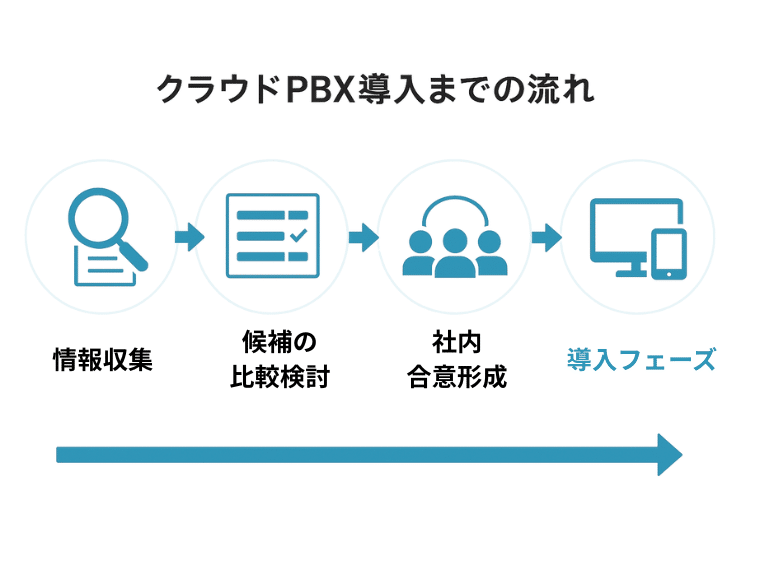

導入までの流れと必要な準備

クラウドPBXの導入は従来のPBXと比べてシンプルでスピーディーに進められることが特長ですが、社内の体制やネットワーク環境をあらかじめ整えておくことでよりスムーズに運用を開始することが可能です。

導入を成功させるためにはまず市場に出ているサービスの情報収集から始める必要があります。

クラウドPBXには多種多様なサービスがあり、機能や料金体系、サポート体制に違いがあるため、自社の利用目的に合致した候補を複数ピックアップし比較検討を行います。

その後社内で合意形成を行って、導入方針やスケジュールを決定していく流れとなります。

実際の導入フェーズでは契約後すぐに設定作業へと移るケースが多く、事前に利用する端末や拠点の構成を明確にしておくことで、初期設定の負担を減らすことができます。

さらに通話ルールやIVRメニューなどの設計を並行して行うことで、運用開始後の混乱を防ぐことができます。

導入に必要な社内体制と担当者の役割

クラウドPBXを導入する際にはシステム選定から設計・運用管理に至るまで複数の部署が関与することになります。

とくに情報システム部門はネットワーク構成の確認やセキュリティ要件の確認、各種設定の実装において中心的な役割を担います。

また総務部門や現場の部門では実際にクラウドPBXを利用する社員からヒアリングを行い、必要な機能や利用上の課題を把握することが導入後の運用定着に直結します。

担当者は単なる技術的調整だけでなく、業務フローの作成、社内の意見をとりまとめる役割も果たす必要があります。

導入前に確認すべきネットワーク・端末環境

クラウドPBXの利用にあたっては、ネットワーク環境と端末の準備も欠かせません。

音声通話を安定して行うためには、十分な回線速度と通信品質が求められます。

具体的には上り・下りともに一定以上の速度を確保できる光回線の利用が望ましく、オフィス内のネットワーク帯域や同時通話数もあらかじめ試算しておく必要があります。

また使用する端末がPCなのかスマートフォンなのか、あるいは専用のIP電話機なのかによって、対応するソフトウェアや設定手順が異なります。

サービスによっては動作保証されているOSやブラウザに制限がある場合もあるため、事前に検証環境での動作テストを行うと安心です。

トライアルの活用と初期設定の進め方

多くのクラウドPBXサービスでは、無料トライアルやデモ利用のプランが用意されています。

導入前に実際の操作感や品質を確認できる機会を活用することで自社に適したサービスかどうかを見極めやすくなります。

トライアル期間中には実際の業務シナリオを想定したテストを行い、通話ルートや内線設定、IVRフローなどの設計に必要な知見を得ることができます。

また実装時の初期設定はWebブラウザの管理画面から行える場合が多く、電話番号の割り当てやユーザー管理も視覚的に操作できるため、ITスキルがなくても対応可能な点が魅力です。

このようにトライアルと初期設定の段階で得たことを活かし、段階的な導入や部署ごとの試験運用を挟むことで、導入後のトラブルを未然に防ぐことができます。

業界別に見るクラウドPBXの活用例・ユースケース

クラウドPBXは業種や業務形態によって求められる活用方法が大きく異なります。

この章では特に導入実績が多い「小売・多店舗展開」「IT・ベンチャー企業」「士業」「医療機関」の4つの業界に注目し、それぞれの業務特性に対してクラウドPBXがどのように役立つのかを具体的にユースケースを紹介します。

現場の課題解決や業務効率化の視点から、具体的な導入効果をイメージできる内容を紹介します。

小売・多店舗展開企業│多拠点内線化を目的としたクラウドPBX活用

多店舗を展開する小売チェーンでは各店舗での電話対応が属人的になりやすく、本部との情報連携や着信対応の抜け漏れが発生しやすいという課題があります。

特に営業時間外や混雑時に顧客からの電話を取り逃してしまうと、クレームや販売機会の損失につながる恐れがあります。

このような課題に対してクラウドPBXを導入することで、全店舗を内線でつなぎ着信を空いている店舗や本部、カスタマーセンターへ自動的に振り分ける仕組みを構築できます。

また時間帯に応じて自動応答を切り替える設定も可能です。

その結果営業時間外の問い合わせにも対応でき、接客中の妨げを最小限に抑えつつ顧客満足度の向上が期待できます。

通話録音機能を活用すれば、応対品質のチェックやクレーム対応の精度向上にもつながります。

IT・ベンチャー企業│情報記録漏れや引継ぎミス防止のためのPBX活用

全国・全世界に従業員が分散しているIT企業やスタートアップでは、オフィスに固定電話を設置しないケースも多くスマートフォンやPCで会社番号を使った通話が必要となるなど、柔軟な働き方に対応する仕組みが求められています。

クラウドPBXを導入すれば営業担当が外出先からでも会社の代表番号で発着信でき、SlackやCRMと連携して着信履歴を自動記録する運用が可能になります。

新規問い合わせが入った際に通話情報を自動的に顧客管理ツールへ記録することもできます。

kintoneをお使いの方はDialpadと連携することも可能です。

これにより情報の記録漏れや引き継ぎミスを防ぎ業務の精度が向上します。さらに人員の増減に応じてアカウントを柔軟に追加・削除できるため、急速に変化する組織体制にもスムーズに対応できます。

士業(税理士・弁護士など)│通話録音・履歴管理のためのクラウドPBX活用

弁護士事務所や税理士法人などではクライアントからの電話内容を正確に記録し、いつ誰がどのようなやり取りをしたのかを把握しておく必要があります。

特に少人数体制の事務所では、外出中の対応や記録の徹底が課題になります。

クラウドPBXを導入することで通話録音や履歴管理をクライアントごとに整理できるようになり、外出先でもスマートフォンを使って事務所番号で応答することが可能になります。

その結果トラブル時に「言った・言わない」のリスクを回避できるほか、録音内容を確認して正確な折り返し対応が可能になり、少人数でも質の高いサービスを維持できます。

医療・クリニック業界│電話対応負担軽減のためのクラウドPBX活用

クリニックでは診療中に電話が頻繁に鳴ると受付業務が滞り、患者への対応にも影響が出るという課題があります。

こうした状況に対しクラウドPBXを導入することで、「予約専用」「検査結果の確認」「キャンセル受付」など、IVR(自動音声応答)で用件ごとに振り分けが可能になります。

また時間帯に応じた着信ルールの設定や通話録音によるやり取りの確認も行えます。

これにより電話対応の負担を軽減しつつ、患者との連絡ミスやクレームを防ぐ体制が整います。

さらに院内の複数部署を内線でつなぐことで、医師と看護師間の連携もスムーズになり診療の効率性が向上します。

クラウドPBXに関するよくある質問

クラウドPBXの導入を検討する企業の多くが、基本的な仕組みは理解していても「自社の環境で問題なく使えるのか」といった実務レベルでの不安を抱えています。

この章ではそうした疑問の中でも特に質問が多い3つのテーマに絞り、それぞれの仕組みや注意点、確認しておくべきポイントをわかりやすく解説します。

クラウドPBXは今使っている電話番号をそのまま使える?

クラウドPBXでも、NTTの加入電話などで使っていた番号をそのまま移行できる「番号ポータビリティ」が利用可能です。

ただし移行には書類手続きや切替期間が必要で、地域や番号種別によっては制限がある場合もあります。

手続きの煩雑さや切替タイミングの調整が重要になるため、早めにベンダーに相談しスケジュールを逆算して準備することが大切です。

クラウドPBXとIP電話、乗り換えるならどっちが得?

IP電話とクラウドPBXはどちらもインターネット回線を使う電話サービスですが、用途と機能の幅に大きな違いがあります。

IP電話は1対1の通話用途が主で、内線管理や通話制御はできません。

一方クラウドPBXは複数ユーザーでの通話制御・録音・内線設定・IVRなどを一元管理でき、ビジネス利用に適した仕組みです。

電話業務を本格的に効率化したいなら、クラウドPBXの導入が望ましいと言えます。

クラウドPBXはセキュリティ面で安全なのか?

クラウドPBXはインターネットを介して通話を行うため、「情報漏洩が心配」という声もありますが、多くのサービスでは通信の暗号化(SRTP/TLS)、アクセス制限、操作ログの記録など、法人向けの高度なセキュリティ対策が講じられています。

データセンターの国内設置や、ISMS認証取得なども確認ポイントです。

ベンダーによって対応レベルは異なるため、導入前に必ずセキュリティ仕様を比較検討しましょう。

まとめ

クラウドPBXは従来の電話設備に比べて格段に柔軟性が高く、リモートワークや多拠点展開、コスト削減といった現代のビジネスニーズに応える有効な手段です。

通話のクラウド管理、スマホやPCでの対応、IVRや録音といった機能は、業務の効率化と対応品質の向上に直結します。

一方で導入時には回線品質や業務フローとの適合性、従業員の操作習熟度などを事前に十分検討する必要があります。

特に通話品質やセキュリティ、導入後のサポート体制などは選定時に差が出やすい要素です。

サービス選びでは価格や機能だけでなく、自社の業務に対してどれだけ「使いやすく・運用しやすいか」を重視すべきです。トライアルで現場の反応を確かめることが、導入成功への第一歩となります。

弊社では業務効率化を目的にクラウドPBXを導入された会社様から受付システムやオンライン接客の導入についてご相談を多くいただきます。

弊社ではオフィスや工場、店舗・施設など様々な業態に合わせた受付システムやオンライン接客ツールを提供しています。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

Smart at reception シリーズについての詳細は以下からご覧ください。

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)