ブログ

企業受付システムで業務効率とセキュリティを強化|導入メリット・活用事例・失敗しない選び方

企業の第一印象を左右する受付業務。しかし、従来の有人受付では人件費やセキュリティ面の課題が多く、対応に時間がかかるといった非効率さも顕著です。

来訪者管理の手間や感染症対策、BCP(事業継続計画)対応など、受付に求められる役割は年々増加しています。

そんな中注目されているのが、タブレットや顔認証などを活用した「企業受付システム」です。無人でもスムーズな対応が可能となり、

受付業務の効率化やセキュリティの強化、さらには企業イメージの向上にもつながります。

本記事では企業受付システムの基礎知識から導入メリットや活用事例、失敗しない選定ポイントまでを解説し、業種や企業規模に応じた最適な活用法も紹介します。

受付業務を見直したい方やDXを推進したい方にとって実践的なヒントが詰まった内容になっていますので是非ご覧ください。

\M-SOLUTIONSの提供する企業受付システム「Smart at reception」/

目次

企業受付システムの役割と進化

企業の受付業務は来訪者対応を担う重要なフロント業務でありながら、長らくアナログな手法に依存してきました。

紙台帳や内線電話による対応は業務負担が大きく、セキュリティや履歴管理にも限界があります。

こうした背景から受付業務の省人化やデジタル化を実現できる「企業受付システム」が注目されています。

システムを導入することで、来訪者の受付・通知・記録までを一貫して自動化でき、業務効率や情報管理の質が大きく向上します。

加えてクラウド連携や多拠点対応など拡張性の高い製品も増えており、企業の規模やニーズに応じた柔軟な運用が可能となっています。

受付業務の課題と変化するニーズ

受付業務では担当者の常駐が必要であることから、人的コストがかかる上に業務が属人化しやすいという課題があります。

また来訪情報の記録や共有が紙ベースでは不完全になりやすく、履歴確認や分析が困難です。

これに対し受付システムを導入することで受付フローが標準化され、誰が対応しても同じ品質の業務を実現できます。

さらに、非接触・非対面のニーズも高まっており、受付のデジタル化は今やコスト削減だけでなく、事業継続や感染対策にも直結する重要テーマとなっています。

有人受付の限界と非効率な業務例

有人受付の業務は一見シンプルに見えて、多くの非効率を孕んでいます。たとえば来訪者の応対中に内線電話が鳴れば、受付担当者は応対を中断せざるを得なくなり他の来訪者を待たせる事態が発生します。

また、名刺情報を手入力で記録したり訪問先の担当者へ電話で連絡したりとアナログな手順が業務負荷を高めています。

このような状態ではピークタイムに受付が混雑し、訪問者にストレスを与えるだけでなく、企業側にとっても業務効率や印象に悪影響を及ぼす恐れがあります。

また人手に頼った運用では属人化や人的ミスも避けられず、受付という業務の限界が露呈しているのが現状です。

感染症対策・BCP対応としての無人化の流れ

コロナ禍をきっかけに対面による業務に対する見直しが急速に進みました。企業受付も例外なく非接触対応が強く求められるようになりました。

来訪者に直接対応せずに手続きを完了できる「無人受付システム」の導入は、感染症リスクを最小限に抑えるうえで有効な手段となっています。

また、BCP(事業継続計画)の観点でも、受付業務の属人化を排除し、どのような状況下でも一定の対応を維持できる体制づくりは欠かせません。

無人化を進めることで担当者が不在でも受付業務を止めずに緊急時の混乱を防ぐ備えにもなります。

単なる利便性向上にとどまらず、組織の危機対応力を高めるための手段として受付の自動化は今後ますます注目されるでしょう。

従来型受付との違いと業務改善ポイント

企業受付システムの導入は単なる受付の自動化にとどまらず、業務全体の在り方を根本から変える可能性を秘めています。

従来型の受付では紙の来訪者記録や内線電話による連絡など、アナログな運用が主流でした。

しかし、システム導入によりこれらの手間を大幅に削減し、受付業務全体の可視化と高度な情報管理を実現することが可能です。

本章では紙や電話を前提とした受付運用との構造的な違いや、受付フローの見直しによって得られる改善効果について具体的に解説していきます。

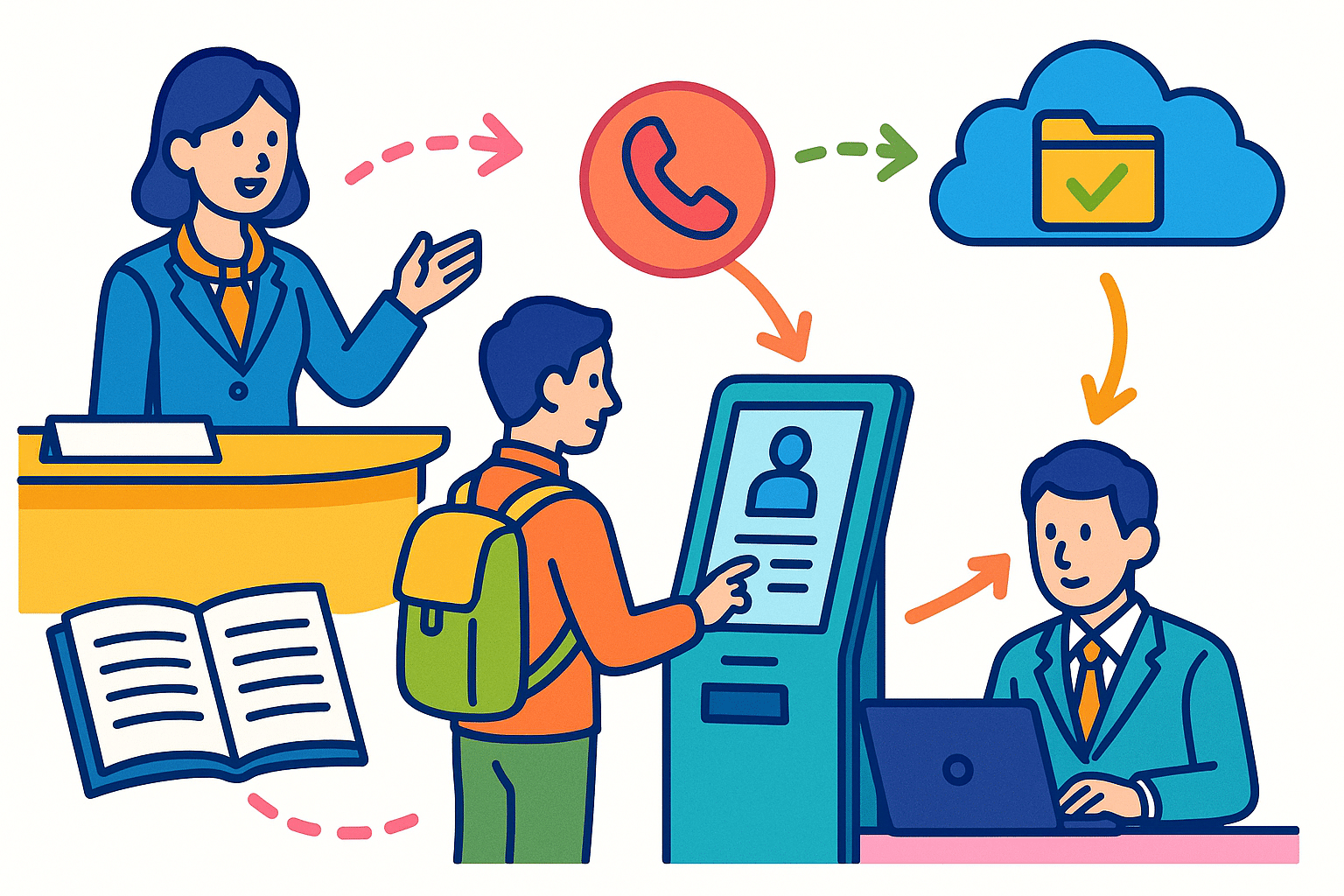

従来型との構造的な違い(紙・電話連絡 vs 自動通知)

従来の受付業務では、訪問者が到着すると紙の台帳に情報を記入し、来訪者や受付担当者が内線電話で訪問先の担当者へ連絡を取るという手順が一般的でした。

手書きによる記録は可読性が低く、データの蓄積・分析も難しいうえ、担当者不在時には対応が滞ることもありました。

一方、企業受付システムでは訪問者がタブレットやQRコードを使って受付を行うことで、来訪情報が即時にクラウドへ記録され、

担当者には自動で通知が届きます。このような構造的な違いにより、受付業務は人の手を介さずにスムーズに進行し、

業務の属人性を排除することが可能となります。また、情報が電子化されることで検索性が向上し、後からのトラッキングや集計も容易になります。

| 項目 | 従来型受付 | 企業受付システム |

| 受付手段 | 紙の台帳への記入/名刺提出 | タブレット入力/QRコード読み取り/顔認証など |

| 担当者通知方法 | 内線電話・口頭での連絡 | 自動通知(チャットツール・メール・アプリ通知) |

| 来訪者情報の管理 | 手書き記録(非デジタル) | クラウドに自動記録・蓄積/履歴検索・ダウンロード可能 |

| 記録の検索性・分析性 | 過去の履歴を探しにくく、分析困難 | 日時・訪問先・企業名などで即検索可能/CSV出力対応 |

| 対応品質の標準化 | 担当者の習熟度に依存(属人化しやすい) | 受付フローが統一され、誰が操作しても同じ対応品質を実現 |

| 対応時間・効率 | 応対・記入・連絡と多段階で時間がかかる | 来訪から通知までワンステップ、滞留時間を最小化 |

| セキュリティ/認証強度 | 基本的に来訪者本人確認なし | 顔認証・QRコード・事前登録制など多層的な本人確認手段あり |

| 運用の柔軟性 | 担当者の常駐が前提/対応時間に制限あり | 無人対応可/複数拠点管理/遠隔対応も可能 |

受付フローの可視化と来訪管理の強化

受付システムの導入により、来訪者がいつ・誰を訪れたのかといった記録が自動で残るようになります。

これにより来訪履歴を一元的に管理できるようになり、セキュリティ管理や社内の人流分析にも活用可能です。

さらに、受付フローがシステム上で可視化されることで、どのプロセスで対応が遅れているのか、

どの時間帯に混雑が生じやすいのかといった課題の把握が容易になります。これらの情報をもとに受付体制の改善を行うことで、

業務効率の向上だけでなく訪問者の満足度向上にもつながるでしょう。

DX・セキュリティ強化を背景とした導入拡大

企業受付システムの導入が広がる背景には、単なる業務効率化だけではなくデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進や、

情報セキュリティへの意識の高まりが密接に関係しています。特に2020年以降のテレワークや非接触対応の浸透により、

業務フロー全体の見直しを迫られる企業が急増しました。その中で受付業務も例外ではなく、従来のアナログ運用からデジタル化への移行が急務となっています。

DXの観点から見ると受付業務は来訪者管理という限定的な役割にとどまらず、社内の情報連携や入退室管理、セキュリティログの自動蓄積

といった広範な業務プロセスの一部として捉えられています。クラウド型の受付システムを導入することで、こうしたデータをリアルタイムに

連携・可視化し、他の業務システムとの統合もスムーズに行えるようになります。

また、セキュリティの観点でも受付システムの重要性は年々増しています。

不審者の侵入を防ぐための本人確認機能や、顔認証・QRコードによる認証、さらには来訪履歴の自動記録といった仕組みが標準化されつつあります。

現在多くの企業がより高度なセキュリティポリシーを現場レベルで実行できるようになりました。

このように、受付システムの導入は単なるツールの置き換えではなく、DXとセキュリティの両面から企業の体制を強化する重要な施策として

位置付けられているのです。

企業受付システムの主な機能と対応範囲

企業受付システムは来訪者受付の枠を超え、多機能化・高度化が進んでいます。

現在は業務の効率化だけでなく、セキュリティ対策や社内コミュニケーションの円滑化、グローバル対応力の向上など、多岐にわたる課題解決を支援しています。}本章では現在多くの企業で採用されている受付システムの主な機能と、その対応範囲について詳しく解説します。

来訪者の自動受付と通知連携

タブレット端末やQRコードを活用した自動受付は、訪問者が到着後スムーズに手続きを完了できる仕組みとして広く普及しています。

来訪者は受付端末に氏名や企業名、訪問目的を入力することで受付が完了し、システムはその情報を即座に担当者へ通知します。

通知はメール、社内チャット(Slack、Teamsなど)、スマホアプリなど多様なチャネルで送信することができるため、担当者の迅速な対応が可能です。

これにより、受付担当者が介在することなく対応が完了し、業務負担が大幅に軽減されます。

加えて受付完了までの所要時間の短縮や来訪者の待ち時間削減にもつながり、企業の顧客対応力の向上にも寄与します。

クラウド型での入退室管理とデータ蓄積

クラウド連携型の受付システムでは来訪者情報や入退室記録をリアルタイムで管理・蓄積することができます。

これにより、過去の来訪履歴をいつでも確認でき、監査対応やトラブル発生時の追跡にも役立ちます。

また、データはクラウド上に保存することで複数拠点を持つ企業においても一元管理が可能です。

セキュリティログとしての活用や、来訪頻度の分析を通じた業務改善にも応用できるなど、情報資産としての価値が高まっています。

スマートロックや顔認証との連携

高度なセキュリティ対策として、スマートロックや顔認証機能と連携した受付システムも増えています。

これにより受付と同時に入館許可を与えることができ、許可された者だけが指定エリアにアクセスできる環境を構築できます。

特に顔認証は非接触での認証が可能であり、感染症対策としても有効です。

加えて顔情報をもとにしたなりすまし防止など、セキュリティ面での信頼性も高く、重要な情報や資産を扱う企業においては必須の機能となりつつあります。

多言語・英語対応でグローバル対応力を強化

グローバル化が進むなか、多言語に対応した受付システムのニーズが高まっています。

外国人訪問者に対しても言語の壁を感じさせずにスムーズな受付体験を提供できることは、国際的なビジネスを展開する企業にとって大きなアドバンテージです。

表示言語の切り替え機能や、多言語の自動応答メッセージなどに対応することで訪問者の利便性が向上し、企業のホスピタリティ強化にもつながります。

社内チャットツール(Slack、Teams等)との連携

現代のビジネス環境において、社内チャットツールとのスムーズな連携は業務効率を大きく左右します。

受付システムとSlackやMicrosoft Teamsといったツールを連携させることで、受付通知や対応ステータスの共有がリアルタイムで行えるようになります。

たとえば、訪問者が受付を完了と同時に該当部署のSlackチャンネルに通知が届き、担当者が即時対応できるといった運用が実現します。

チャットツールとの連携により情報の伝達ミスや対応の遅延を防ぐだけでなく、受付業務全体のスピード感が向上します。

\M-SOLUTIONSの提供する企業受付システム「Smart at reception」/

企業受付システム導入のメリット

企業受付システムは単なる受付業務のデジタル化にとどまらず、業務効率、セキュリティ、企業価値の向上など、多面的なメリットをもたらします。

本章では実際にシステムを導入することで得られる主な利点について、具体的に解説していきます。

受付業務の効率化と省人化による人件費削減

受付業務にかかる人的リソースは、想像以上に企業のコスト構造に影響を与えています。

有人受付では常に人員を配置する必要があり、時間帯によっては業務量に対して人手が余ったり、あるいは足りないといったムラが生じやすい状況にあります。

人手の過不足においても、受付システムを導入することで、来訪者対応は完全無人化でき、業務の標準化が実現します。

ピークタイムでもシステムが安定的に対応し、人員の最適配置が可能となることで、不要な人件費を削減し、

コストパフォーマンスを大きく向上させることができます。

セキュリティ強化と不審者対策の仕組み

受付システムには本人確認・記録・監視の3つの基本的なセキュリティ機能が備わっており、従来の受付運用に比べて高い安全性が確保されています。

たとえば、QRコードや顔認証による本人確認機能により、なりすましや不正侵入を防止できます。

さらに、来訪履歴はクラウドに保存され、必要に応じて検索・抽出が可能です。不審者やトラブル発生時にも対応履歴を迅速に確認でき、

危機管理体制を強化できます。こうしたセキュリティ機能は内部統制やコンプライアンスの観点からも非常に有効です。

企業ブランド向上と訪問者の満足度向上

企業受付は訪問者にとって「最初に接する企業の顔」です。混雑や待ち時間や不明確な案内などがあると企業の印象を損ねかねません。

受付システムを導入することで、来訪手続きがスムーズかつ直感的に行えるようになり、訪問者にストレスを感じさせません。

さらに、洗練された受付体験は「この企業は先進的でスマートだ」という印象を与えることができ、ブランド価値の向上にもつながります。

特にグローバル企業や取引先を多く迎える企業にとっては、第一印象の重要性は計り知れません。

BCP・感染症対策・テレワーク対応としての活用

現在はコロナ禍を経て、多くの企業がBCP(事業継続計画)と感染症対策を強化する中で、受付の非接触化が急務となりました。

受付システムは非対面での来訪受付を可能にするため、感染リスクの低減に貢献します。

さらにリモート勤務の普及により、受付担当者が常駐していない状況でも安定した来訪対応が求められるようになりました。

クラウド型の受付システムは、遠隔からのステータス確認や通知対応も可能であり、柔軟な働き方への対応力を高める役割も果たしています。

導入企業の活用例を紹介

全国の複数拠点で一斉に導入し受付業務の統一を図った例や、フリーアドレス制への対応を目的に柔軟な運用を実現したケース、

さらには社内コミュニケーションツールと連携し通知手段を拡張した事例など、受付システムは企業ごとの課題に応じて多様な形で活用されています。

本章では、こうした実際の導入例を通して、受付業務の効率化や働き方の変化に対応するヒントをご紹介します。

株式会社TKC:全国62拠点への一斉導入で受付業務を統一

会計事務所や地方公共団体向けに情報サービスを提供する株式会社TKCでは、全国に78箇所の事業所を展開しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、テレワークを推進する中で、固定電話による受付業務に課題を感じていました。

そこで、クラウドPBXサービス「ConnecTalk」と連携可能な「Smart at reception」を全国62箇所の事業所に一斉導入。

来訪者が受付を行うと、担当者のスマートフォンに直接通話が接続されるようになりました。

この導入により、取次電話の手間がなくなり、受付業務の効率化が実現。さらに、クラウド上での管理が可能となり、

拠点ごとの設定変更やメンテナンスも容易になりました。

株式会社ハンズ:フリーアドレス化に対応した受付システムの導入

生活雑貨を販売する株式会社ハンズ(旧:東急ハンズ)では、社内のフリーアドレス化を進める中で、

従来の固定電話を用いた受付オペレーションに課題を感じていました。

そこで、クラウド型ビジネス電話システム「Dialpad」と連携可能な「Smart at reception」を導入。来訪者はiPad上で担当者を検索し、

簡単に連絡を取ることができるようになりました。

この導入により、内線番号のかけ間違いや、担当者の部署が分からず連絡が取れないといった問題が解消。

お客様からも「かっこいいですね!」「便利ですね!」と好評を得ています。

隈研吾建築都市設計事務所:Microsoft Teamsとの連携で受付業務を効率化

世界的な建築家である隈研吾氏が率いる隈研吾建築都市設計事務所では、クラウドベースのコミュニケーションツール「Microsoft Teams」を

活用した働き方を推進していました。しかし、受付業務においてはTeams通話に対応したシステムが見つからず、課題となっていました。

そこで、iPad型の受付システム「Smart at reception」を導入。来訪者はiPad上で担当者名を検索し、発信ボタンを押すことで、

担当者のスマートフォンやPCのTeamsアプリに直接通話が可能となりました。さらに、Teamsのチャンネルにテキスト通知も送信され、

来訪者情報の共有がスムーズに行えるようになりました。

この導入により、総務担当者による取次業務が不要となり、受付業務の効率化が実現。

社員からは「自席にいなくてもお客様の来社がわかる」「来訪者を待たせず、すぐに迎えに行けるようになった」といった声が寄せられ、

業務の生産性向上にも寄与しています。

株式会社ミクシィ:Slackとの連携で通知手段を多様化

SNS「mixi」やスマートフォン向けゲーム「モンスターストライク」で知られる株式会社ミクシィでは、

2015年に「Smart at reception」を導入しました。導入当初は、iPad上の受付システムからPBXを経由し、

固定電話の代わりにiPhoneで電話を受ける運用をしていました。

その後、社内でのSlack導入に伴い、Smart at receptionから直接SlackにDMで来訪通知を送るよう機能改修を実施。

さらに、管理者の運用コスト軽減のため、顔写真の登録やSlackのユーザーID一括登録機能も追加されました。

これにより、来訪者の情報が迅速かつ正確に担当者へ伝わるようになり、受付業務の効率化と顧客対応の質の向上が実現しました。

企業受付システムの選定ポイントと比較視点

企業受付システムの導入を成功させるためには、単に機能が充実している製品を選べばよいというわけではありません。

自社の課題や運用体制、将来的な展開を見据えたうえで最適な製品を選定することが重要です。

この章ではシステム選定時に押さえるべき視点や判断軸について解説します。

目的に合った機能の選定と優先順位の付け方

受付システムの選定を始める前にまずは「何のために受付システムを導入するのか」という目的を明確にすることです。

業務効率化、セキュリティ強化、訪問者満足度の向上など、優先する目的によって必要な機能は異なります。

例えば、受付担当者の省人化が主目的であれば、QRコード受付や自動通知機能の精度が重要になります。

セキュリティを重視するのであれば、顔認証やログ管理機能の有無を確認すべきでしょう。目的と機能の優先順位を明確にしたうえで

合致する製品を選定することが、導入後の満足度を大きく左右します。

社内システム・グループウェアとの連携可否

受付システムが単体で動作するだけでは、業務の全体最適にはつながりません。SlackやMicrosoft Teamsといったチャットツール、

Googleカレンダーなどのスケジューラー、社員名簿システムとの連携が可能かどうかは非常に重要なポイントです。

連携が可能であれば、来訪者情報を元に予定を自動で照合したり、担当者の不在時に代理対応者を自動通知したりと、

受付業務をよりシームレスに構築できます。導入時にはAPIやCSV連携の有無、連携実績のある外部サービスなどを確認しましょう。

操作性とユーザーインターフェースの直感性

来訪者が使うものだからこそ操作のしやすさは軽視できません。

入力画面の見やすさ、フローのわかりやすさ、エラー時のフォロー表示など、細部に至るまでのUI/UX設計は導入の成否を分ける要因になります。

とくに高齢者の来訪や、初めてシステムに触れるユーザーでも迷わず操作できるような直感的なデザインが求められます。

デモ版や、トライアル環境を利用して実際の使用感を確かめることをおすすめします。

導入コスト・ランニングコストのバランス

受付システムの価格帯は機能の充実度や提供形態によって大きく異なります。

初期導入費用はもちろんのこと、月額利用料やオプション機能、サポート費用など、ランニングコストも含めた総合的な費用感を把握する必要があります。

クラウド型の場合、導入のハードルは低いものの月額課金が発生し続けます。

一方、オンプレミス型では初期費用が高くなりがちですが、長期利用においてはコストメリットが出ることもあります。

予算と運用スタイルに合わせて、費用対効果を慎重に見極めることが求められます。

クラウド型とオンプレミス型の比較は下記表をご参考ください。

| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

| 導入スピード | 初期構築が不要で、申し込みから即日利用可能なサービスが多い | 自社サーバーの構築やネットワーク設定が必要なため、導入に時間がかかる |

| 初期コスト | 月額課金が一般的で、初期投資が少ない | ハードウェア購入や構築費用が発生し、初期費用が高くなりやすい |

| カスタマイズ性 | ベンダー提供の仕様に準じた範囲での設定変更が可能 | 自社の業務要件に合わせて、画面・機能を柔軟に設計できる |

| セキュリティ | 通信の暗号化やID認証などが標準で搭載されており、安全性は高い | 社内ネットワーク内に閉じた運用が可能で、外部接続を遮断できる構成も取れる |

| 拠点管理 | インターネット経由でのアクセスが可能なため、複数拠点の受付を一括で管理できる | 拠点ごとにシステムを構築・設定する必要があり、管理に手間がかかる |

| 運用負荷 | 保守・バージョンアップはベンダー側が対応するため、社内リソースは最小限で済む | システムの運用・管理・更新は社内で行う必要があり、IT部門の関与が不可欠 |

| 向いている企業 | 拠点が多い、または社内にIT専門人材が少ない企業 | セキュリティ要件が高い、または社内でのシステム構築に慣れている企業 |

サポート体制と障害対応の柔軟さ

受付システムの安定運用には、提供企業のサポート体制と障害対応の迅速さが不可欠です。

トラブル発生時に迅速に対応できるか、サポート窓口の対応時間や手段(電話、メール、チャットなど)、

障害時の復旧体制や過去の対応実績を確認することが重要です。またシステムのアップデート情報や障害発生時の通知体制も、

信頼性を判断するポイントとなります。導入前にこれらのサポート体制が自社の要件を満たしているかを検討し、

安心して運用できるシステムを選定しましょう。

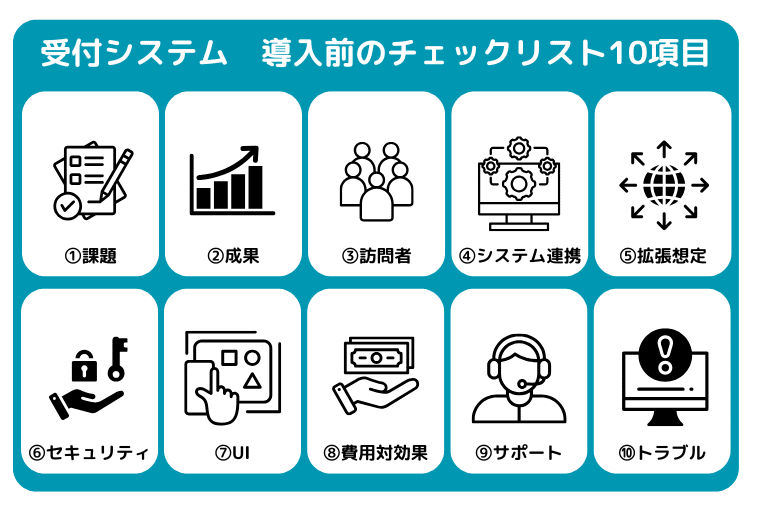

導入前に確認すべきチェックリスト10項目

受付システムの導入前に、以下のような10のチェックポイントを洗い出しておくと、選定の際に迷いが減ります。

- 自社の受付業務における課題は何か

- 導入目的と求める成果は何か

- 対応したい訪問者のタイプ(社外顧客、業者、従業員など)

- 連携したい社内ツール・システムの有無

- 複数拠点や将来的な拡張を想定するか

- セキュリティ要件(認証レベル、ログ管理など)

- UIの使いやすさと多言語対応の有無

- 予算と費用対効果

- トライアルの可否とサポート体制

- 緊急時の対応やサーバートラブル時の復旧体制

これらの項目を事前に明確にしておくことで、機能や価格だけにとらわれず、長期的な運用を見据えた納得感のある導入判断が可能になります。

主要受付システムの機能・価格・連携対応表

複数の受付システムを比較検討する際には、機能の違いや対応範囲だけでなく、価格体系や外部サービスとの連携実績も含めて総合的に把握することが大切です。

以下は、比較時に確認しておきたい代表的な評価項目です。

| システム名 | 主要機能 | 連携対応 | サポート体制 |

| Smart at reception | QRコード受付、

来訪者受付 内線連携、 ビデオ通話、 来訪者履歴 |

内線・外線通話

ビデオ通話 各種チャット通知 メール通知 |

平日9:00-17:00

メール・電話対応 |

| RECEPTIONIST | QRコード受付、

来訪者受付、 担当者通知、 来訪者履歴 |

各種チャット通知

メール通知 独自アプリへの通知

|

平日9:00~17:00

メール |

| ラクネコ | QRコード受付、

来訪者受付、 担当者通知、 来訪者履歴 |

各種チャット通知

メール通知 独自アプリへの通知 外線通話 |

平日9:00-17:00

Slack |

| ACALL RECEPTION | QRコード受付、

来訪者受付、 担当者通知、 来訪者履歴 |

各種チャット通知

独自アプリへの通知 メール通知 内線・外線通話

|

平日9:00-18:00

メール・電話対応 |

※価格やサポート体制は2025年4月時点の情報であり、変更される可能性があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

このような比較表を作成することで、自社のニーズに最適な製品を絞り込む際の判断材料になります。

とくに価格と機能のバランスだけでなく、「今後自社で必要となるかもしれない機能」がオプションで提供されているかどうかも

確認しておくと、導入後の拡張性にも対応できます。

\M-SOLUTIONSの提供する企業受付システム「Smart at reception」/

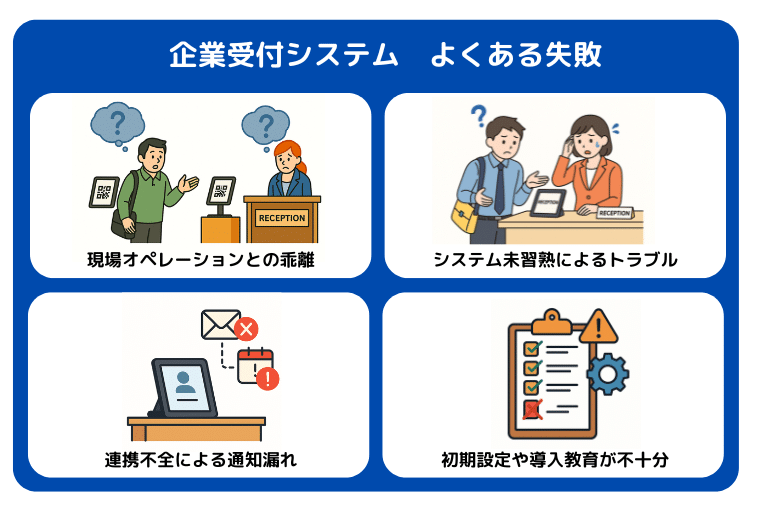

よくある失敗と解決策

企業受付システムは正しく導入・運用すれば大きな成果をもたらしますが、導入プロセスを誤ると現場の混乱やコストの無駄につながる可能性もあります。

この章では実際によく見られる失敗例と、それぞれに対する具体的な解決策を紹介します。

事前にありがちな落とし穴を把握しておくことで、スムーズかつ確実な導入を実現することができます。

現場オペレーションとの乖離による混乱

受付システム導入時によくあるトラブルの一つが、現場の実態を十分に反映しないままシステムを構築してしまうケースです。

たとえば、実際の来訪フローとシステム上の手順が一致していなかったり、受付端末の設置場所が不適切であったりすると、来訪者が迷う原因になります。

このような事態を防ぐには、導入前に現場での動線や業務手順を徹底的にヒアリングし、実際の運用に即したフローを設計することが重要です。

現場担当者を巻き込んで検証・調整を繰り返し、テスト運用を経て本番に移行することで、乖離による混乱を回避できます。

システム未習熟による受付トラブル

どれほど優れたシステムでも使いこなせなければ意味がありません。

とくに受付システムは訪問者だけでなく、社員や警備スタッフも利用する場面が多いため、関係者全体への操作研修が欠かせません。

導入初期に操作マニュアルの配布やハンズオン形式のレクチャーを実施することで、ユーザーの理解度を高めることができます。

また、トラブル発生時の対応マニュアルや、よくある質問集を用意しておくと、現場での混乱を未然に防ぐことができます。

連携不全による通知漏れや登録ミス

他システムとの連携が不十分なまま運用を始めた結果、担当者への通知が届かない、来訪者情報が記録されていない

といった問題が発生するケースもあります。特にメールやチャット連携、スケジューラーとの連動が重要な環境では、

連携ミスが致命的なトラブルにつながりかねません。

これを防ぐには、導入前に各システムの連携仕様を詳細に確認し、必要に応じてAPIやWebhookの設定を調整することが必要です。

トライアル導入の期間中に実際の通知フローを検証し、正常動作を確認したうえで本番環境に移行するようにしましょう。

初期設定や導入教育が不十分だった例

受付システムの初期設定には訪問者情報の入力項目、通知ルール、セキュリティレベルなど、多くのパラメータがあります。

これらを適切に設定しないまま運用を始めてしまうと、あとから修正が必要となり、現場が混乱してしまうことがあります。

初期段階では、「まず使える状態にする」ことよりも、「自社にとって最適な設定を施す」ことを重視すべきです。

導入ベンダーと連携しながら、実際の運用に即した細かなチューニングを行いましょう。

また注意点として、導入教育を一度きりで終わらせず、更新内容があった際には都度説明を加える仕組みを整えておくことも大切です。

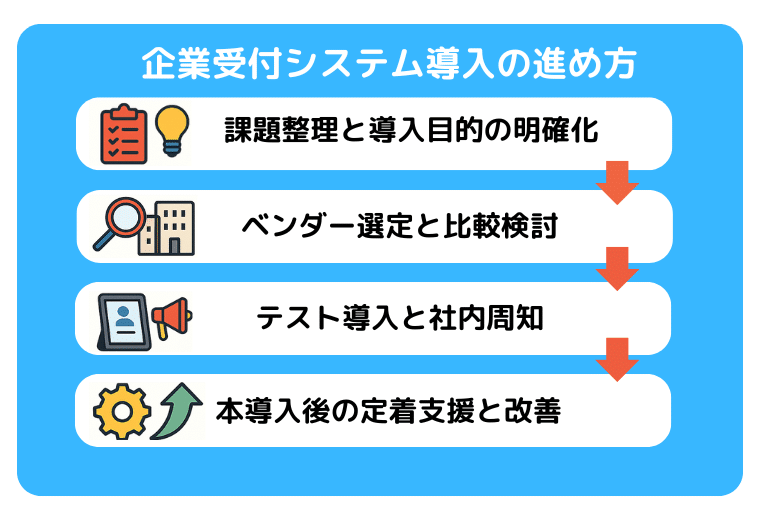

企業受付システム導入の進め方

企業受付システムの導入は単なるツールの導入ではなく、業務フローやセキュリティ体制の見直しも伴うプロジェクトです。

また、成功させるためには段階的かつ計画的に進めることが重要です。この章では、スムーズな導入を実現するためのステップを、

フェーズごとにわかりやすく解説します。

課題整理と導入目的の明確化

まず最初に取り組むべきは自社の現状と課題の可視化です。

たとえば「受付対応が属人化している」「訪問者情報が記録されていない」「担当者への通知にタイムラグがある」といった

具体的な問題点を洗い出しましょう。

問題点を洗い出した後「何を改善したいのか」「どのような状態が理想か」といった導入目的を定義しましょう。

このプロセスを通じて、単なるシステム選びではなく、業務改善の視点からプロジェクト全体を捉えることができるようになります。

ベンダー選定と比較検討と比較検討時のポイント

課題と目的が明確になったら次はそれに適したベンダーを選定します。

比較の際は、機能の充実度やUIのわかりやすさに加えて、以下のようなポイントも確認しましょう。

- 他システムとの連携実績(Googleカレンダー、Slackなど)

- セキュリティ対策のレベル(通信の暗号化、ログ管理など)

- サポート体制(導入前後の伴走支援、問い合わせ対応)

- 導入企業の業種・規模と自社の類似性

- トライアルの可否と評価項目の提示

可能であれば複数社から提案を受け、PoC(概念実証)や無料トライアルを通じて実際の運用イメージをつかむことをおすすめします。

テスト導入と社内への周知・トレーニング

本格導入前には実際の受付現場で試験的にシステムを稼働させ、運用の妥当性を検証するフェーズが必要です。

この期間中に来訪フローの中で詰まりやすいポイント、通知タイミングのズレ、入力ミスの多発など、現場特有の課題を洗い出すことができます。

併せて受付対応に関わる社員に対しては操作方法やトラブル時の対応などを共有し、必要に応じてマニュアルやFAQを整備しましょう。

社内全体でスムーズに移行できるよう、段階的に浸透を図ることが重要です。

本導入後の定着支援と改善運用

本格的な運用が始まった後も受付システムの導入を“完了”とせず、継続的に改善を重ねていく姿勢が求められます。

運用状況を定期的に振り返り、「通知が届いていないケースはないか」「来訪履歴の管理が有効に活用されているか」などを確認しましょう。

また、受付フローに変更があった場合には設定の見直しやマニュアルの更新を行い、常に最新の状態を維持できるようにしましょう。

ベンダーと連携しながら改善提案を受け、長期的に活用される仕組みへと成熟させていくことが、成功の鍵となります。

今後の受付業務の方向性と企業の対応

企業受付業務は現在大きな転換期を迎えています。これまでの「訪問者を案内するための窓口業務」として扱われてきた受付も、

デジタル技術の進展と働き方の変化により、より戦略的な役割を担うようになりつつあります。

AIやIoT、顔認証技術の発展は、受付業務をよりスマートに、そしてセキュアに変えていく可能性を秘めています。

本章では、これからの受付業務がどのように進化し、企業がどのような対応を取るべきかを考察します。

AI・顔認証・IoTを活用した次世代受付の展望

近年、AIや顔認証やIoTといった先端技術が企業受付にも取り入れられはじめています。

AIを活用することで来訪者の属性を自動で認識し、受付内容や訪問目的を判別したうえで、適切な部署や担当者に振り分けることが可能になります。

こういった単なる事務作業ではない「接客判断」が自動化される未来が現実味を帯びてきています。

また、顔認証による本人確認は非接触かつ高速で、セキュリティと利便性の両立が可能になります。

IoTとの連携により、受付完了と同時にスマートロックが開錠され、案内表示や室内環境の制御までも自動化できる世界が広がりつつあります。

このように、受付は今後“設備”ではなく“インテリジェントな接点”へと進化し、企業の顧客体験価値の向上を担う存在へと変わっていくでしょう。

セキュリティとUXの両立に向けた技術進化

受付業務ではこれまで「利便性を取ればセキュリティが犠牲になる」「セキュリティを強化すれば煩雑になる」といったトレードオフが

存在していました。しかし最新の受付システムはこの二律背反を打ち破りつつあります。

たとえば、訪問者が予約を事前登録しておくことで、当日の受付は顔認証やQRコードによるワンタッチ処理のみになり、

バックエンドでは来訪履歴が自動記録され、監視カメラとの統合により入退室履歴と映像の紐づけまでが実現されます。

こうしたシステムは、企業のセキュリティポリシーを保ちつつ、訪問者のUX(ユーザー体験)を向上させるものです。

これからの受付業務は、単なるゲートキーパーではなく、「安全で快適なビジネスの玄関口」としての設計が求められます。

脱・有人化から働き方改革への展開

受付の無人化は単に人員を減らすための合理化ではなく、企業全体の働き方改革とも密接に関わっています。

従来のようにフロントに専任スタッフを配置せずとも、受付システムと遠隔対応(ビデオ通話・チャットボット)を組み合わせることで、

場所に縛られないフレキシブルな運用が可能となります。

無人化することで受付業務の担当者は単純なオペレーションから解放され、より付加価値の高い業務へとシフトすることができます。

さらに、受付データの分析を通じて来訪傾向を可視化し人流設計や設備投資の観点からも最適化に役立てることもできます。

受付という“点”の業務を、企業全体の“線”の改革へと結びつける──。

その視点を持つことが、これからの受付体制構築において非常に重要となるでしょう。

まとめ

企業受付システムは来訪者対応の効率化だけでなく、非接触・高セキュリティを実現する現代的な業務改善ツールです。

タブレット型やクラウド型、顔認証やチャット通知機能付きなど、企業の規模や目的に応じて幅広い選択肢が存在し、

受付フローの最適化によって業務負担の軽減はもちろん、来訪者の体験価値向上やデータの一元管理によるセキュリティ強化にもつながります。

本記事でご紹介した導入の進め方や比較ポイント、導入企業の活用事例などを参考に、

自社の課題や将来像に合った受付システムをぜひ検討してみてください。

弊社では、様々な業態に合わせた企業向けの受付システム「Smart at reception」をご提供しています。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

\M-SOLUTIONSの提供する企業受付システム「Smart at reception」/

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)