ブログ

【2026年版】kintone(キントーン)をCRMとして活用する方法とは?導入のメリットと活用事例を徹底解説

顧客情報や案件管理をExcelやスプレッドシートで行っているものの、属人化や情報の分散に悩んでいませんか?業務効率化を目指す企業の中で注目されているのが、ノーコードで柔軟な業務アプリが構築できるkintone(キントーン)です。中でもkintoneをCRM(顧客関係管理)ツールとして活用する企業も多く、「他のCRMと何が違うのか」「自社業務に合うのか」を判断したいという声が多く寄せられています。

本記事では「kintoneをCRMとしてどこまで活用できるのか?」をテーマに、基本機能の解説から導入のメリット、実際の事例、他CRMとの比較、アプリの構築方法、そして導入成功のポイントまでを体系的に解説します。すでにkintoneを使っている方も、これからCRM導入を検討している方も、自社に最適な形を見つけるためのヒントが得られる内容となっています。

目次

- 0.1 kintone(キントーン)とは?CRMとしての基本機能と特徴

- 0.2 kintoneの基本概要とCRMへの応用可能性

- 0.3 kintoneをCRMとして導入するメリット

- 0.4 kintone(キントーン)をCRM導入時によくある失敗と解決策

- 0.5 kintoneをCRMとして活用した事例

- 0.6 kintoneで顧客管理アプリを作る方法

- 0.7 実際の構築ステップと設計ポイント

- 0.8 活用できるおすすめプラグイン3選

- 0.9 kintoneと他のCRMツールを比較する

- 0.10 kintone CRM導入が向いている企業・向いていない企業

- 0.11 kintone CRMの導入を成功させるための3つのポイント

- 1 kintone CRMをさらに活用するための拡張機能と連携ツール

kintone(キントーン)とは?CRMとしての基本機能と特徴

クラウド型業務改善プラットフォームである「kintone(キントーン)」は業務アプリをノーコードで作成できる柔軟性を備えており、様々な業務のデジタル化に対応できるツールです。最近ではkintoneをCRM(顧客関係管理)ツールとして活用する企業が増加しており、その柔軟な構成や拡張性が注目されています。ここからはkintoneの基本的な仕組みと、CRMとしてどのように活用できるのかについて他の代表的なCRMツールと比較しながら解説します。

kintoneの基本概要とCRMへの応用可能性

kintoneはサイボウズ株式会社が提供するクラウド型の業務アプリ構築プラットフォームです。業務ごとのアプリを直感的なUIで作成でき、プログラミングの知識がなくてもデータベース構築やワークフロー設計やアクセス権の設定までを誰でも行える設計になっています。

CRMとして活用する際はkintone上に、顧客管理アプリや案件管理アプリを構築することでバラバラに管理されていた情報を一元化し、部門間でリアルタイムに共有する仕組みが構築できます。フォームの設計や通知機能も柔軟に変更できるため営業やカスタマーサポート、マーケティングなどの各部門が自社の業務フローに合わせてCRMを使いこなせる環境を整えることが可能です。

kintoneで実現できる顧客管理・案件管理機能の全貌

kintoneではCRMにおいて中核となる「顧客管理アプリ」と「案件管理アプリ」を自由に構築することができます。

顧客管理アプリでは企業名や担当者、連絡先、業種、所在地などの基本情報に加え、過去の問い合わせ履歴や営業活動のログなども一元的に記録できます。他にも、項目の追加や削除はドラッグ&ドロップで簡単な操作や他のアプリと連携することで情報の紐づけも実現します。

案件管理アプリでは商談の進捗をフェーズごとに可視化し、ステータスや対応履歴、金額、受注確度といった情報を記録することで、営業活動全体を把握できます。kintoneのビュー機能を活用すれば特定の条件でデータを絞り込み、営業会議や売上予測などに必要な情報を迅速に抽出することも可能です。

さらに、コメント機能で案件ごとにチーム内でやり取りした内容を残せるため、対応の抜け漏れや引き継ぎミスを防げます。通知やリマインド機能も充実しており、担当者変更時のアラートや期限前の自動通知など現場に即したオペレーション支援が標準機能として利用できます。

加えてプロセス管理機能では業務の流れをルール化し、特定の条件を満たさないと次の処理に進めないよう制御することができます。アクセス権限もアプリ単位・レコード単位・フィールド単位で細かく設定できるため、情報セキュリティの確保と業務の効率化を両立するCRM運用が可能になります。

一般的なCRMツールとkintoneの違いとは

多くのCRMツールは営業支援やマーケティング機能に特化した構成になっており、ユーザーは既存の仕組みに業務を合わせる必要があります。一方でkintoneは業務の流れや組織構造に合わせて自由にアプリを設計できるため、ツールに合わせた業務変更を必要とせず現場の実態に合ったCRMを構築することができます。

例えばSalesforceやZoho CRM、HubSpot CRMなどと比較してもkintoneはその柔軟性と社内運用のしやすさという観点で大きな優位性を持っています。

kintoneをCRMとして導入するメリット

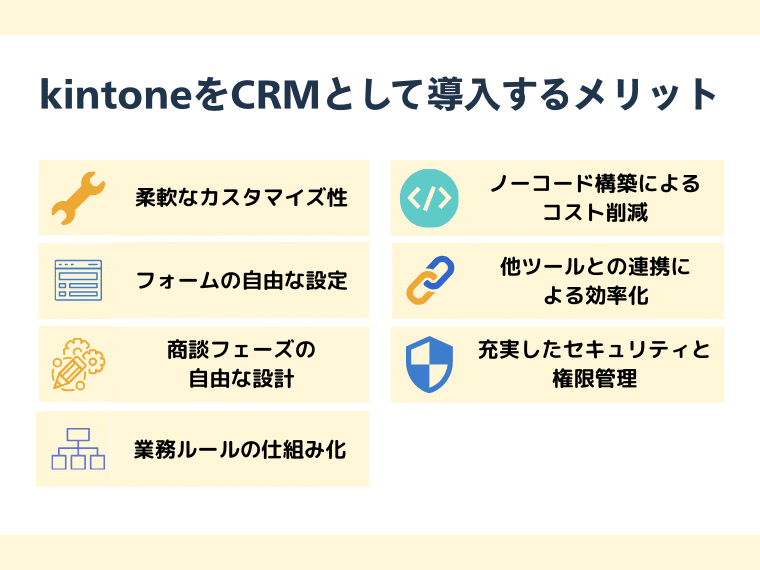

kintoneは単なる業務アプリ作成ツールにとどまらず、CRMとしても高い柔軟性と拡張性を備えています。特に他のCRMツールと比較したときに際立つのは、自社業務への最適化やノーコードでの開発や外部サービスとの連携、堅牢なセキュリティ機能といった実用性の高さです。ここからはkintoneをCRMとして導入することで得られる具体的なメリットを解説します。

柔軟なカスタマイズ性

kintone最大の特長は「現場の業務に合わせてアプリを自由に設計できる柔軟性」にあります。顧客管理に必要な項目や案件の進捗ステータスなどをドラッグ&ドロップで簡単に追加・修正できるため、企業ごとの業務フローに最適な形でCRMを構築できます。

また、アプリ間のルックアップ連携やサブテーブル、集計機能など、CRMとしての高度な設計にも対応しています。営業だけでなく、カスタマーサポート・マーケティング・経理といった部門固有の情報を一元化できる点も大きな強みです。これにより属人化の回避や業務の標準化が実現されます。

実際には以下のように具体的な運用課題に応じたカスタマイズが可能です。

フォームの自由な設定

CRMはBtoB向けやBtoC向けなど、業種によってそれぞれ必要な管理項目が異なります。

例えば法人顧客には「企業規模」「業種」「導入製品」が必要で、個人顧客には「年齢層」「居住地」「購入履歴」などの項目が必要です。kintoneは必要な項目を自由に設定ができます。またBtoBとBtoCが混在する場合はアプリをそれぞれ作成することも可能です。用途に合わせた設定で入力負担の軽減とデータの整合性を同時に実現できます。

商談フェーズの自由な設計

多くの主要なCRMツールでは商談フェーズのカスタマイズが可能ですが、実装方法や柔軟性には差があります。kintoneでは商談の進行ステータスを「見込みあり」「ヒアリング中」「提案済み」「見積提出」「クロージング」など、自社の営業文化や組織構造に即した呼称で自由に定義できるほか、各フェーズごとに必要な入力項目の表示・必須制御もノーコードで簡単に設定できます。

このようなGUIベースでの柔軟な設計は他CRMツールでも可能ですが、条件設定や画面カスタマイズには管理者のスキルや複数の機能の理解が求められるケースもあります。その点kintoneでは誰でも直感的に設定変更ができ、現場で気付いた課題をすぐに反映しやすい設計になっているのが特徴です。フェーズに応じた入力管理によって営業活動の標準化が進み、ナレッジの蓄積や案件の可視化にもつながります。

業務ルールの仕組み化

例えば「見積書を提出済でなければ契約ステータスを変更できない」といったルールも、kintoneのプロセス管理機能を使えばシステム上に自動反映できます。また、ワークフローを設定することで「部長承認が完了したら通知を送信」「管理者だけがステータスを変更可能」といった操作権限の制御も細かく設計できるため、内部統制を確保しつつ、現場の業務スピードを損なわない運用が実現できます。

ノーコード構築による開発コスト削減

CRMを導入する際にシステム構築や運用にかかるコストが大きな障壁となるケースが少なくありません。特に従来のCRMツールでは開発会社と要件定義や実装、検収といった工程が必要となり、初期費用だけでなく保守運用にも継続的な外注費が発生するのが一般的です。こうした背景において、kintoneの「ノーコードによる自社内構築」は導入・運用両面において大きなコスト削減効果をもたらします。

kintoneはあらかじめ用意されたテンプレートをベースに管理項目の追加・削除、表示形式の調整、レイアウトの変更などをドラッグ&ドロップで直感的に操作できます。現場の業務担当者が自ら操作できるほどシンプルなUI設計であるため、専門的な開発知識がなくてもアプリの作成や調整が可能です。例えば「顧客管理アプリに担当者メモを追加したい」「案件アプリに受注予定日の入力欄を設けたい」といった軽微な改善であれば、社内で即座に対応できます。

さらに、運用開始後に生じる「業務フローの変更」や「項目の見直し」に対しても設定画面上で容易に反映できるため、外部ベンダーへの依頼やスケジュール調整を必要とせず、スピーディな業務改善サイクルを実現できます。こうした機動力は現場の変化に迅速に対応する柔軟な組織体制の構築にもつながります。

結果としてkintoneは導入初期の開発費用だけでなく、日常的な改善に伴う運用コストやベンダー対応の手間を大幅に削減できるCRMツールとして多くの企業で高い評価を得ています。

他ツールとの連携による効率化

kintoneは単体でも顧客管理や案件管理を行うCRMとして活用できますが、他の業務ツールと連携させることで、より広範な業務プロセスの効率化が可能になります。

例えばGoogleカレンダーと連携しますと、kintoneで登録した商談予定やフォローアップタスクを自動的にスケジュールに反映でき、チーム間での予定共有もスムーズになります。また、kintoneと連携する帳票出力サービスやダッシュボードサービスとの連携を行い、蓄積した顧客データを自動的に出力・集計し、分析やレポーティングに活かすことができます。さらに、チャットツールとの連携によって案件の進捗や問い合わせ対応状況などの更新情報をリアルタイムでチームに通知することができ、迅速な対応を支援することも可能です。

これらの連携は、kintoneのWebhookやREST API、あるいはZapierやMakeといったiPaaSを利用することで、開発の専門知識がなくても構築することができるのも大きな利点です。

kintoneはこうしたツールとの柔軟な接続性によって、CRMを中心とした業務の一元化と情報共有の基盤として組織全体の生産性向上に貢献します。なお、ここで紹介した連携機能については後半のセクションでさらに詳しく解説していきます。

充実したセキュリティや権限管理

kintoneはCRMとしての利便性を備えるだけでなく、企業ユースに耐え得るセキュリティ対策と情報統制機能を兼ね備えています。特に重要なのがアクセス権の制御や操作ログの記録、承認ルールによる業務統制です。以下ではそれぞれの機能について詳しく解説します。

承認閲覧・編集の範囲を自在に制御できる「権限設定機能」

kintoneではアプリ全体へのアクセス権だけでなく、レコード単位、さらには各フィールド単位に至るまで、閲覧・編集・削除の権限を細かく設定することが可能です。

例えば営業担当者には自分が担当する顧客のみを表示・編集できるようにし、経理担当には契約金額や請求情報の入力のみを許可するなど役割や部門に応じたきめ細やかな制御が行えます。

この機能を活用すれば、全社的な情報共有は維持しつつ過剰なアクセスや誤操作のリスクを低減し、「見せたい情報だけを見せる」運用体制を実現できます。こうした柔軟な権限管理は個人情報保護や内部統制の強化にもつながります。

内部統制を強化する「操作履歴とログ管理」

kintoneにはユーザーごとの操作内容や編集履歴を自動で記録・保管する仕組みが備わっており、監査やトラブル対応時に非常に有効です。誰がいつ、どの項目をどのように更新したかを明確に追跡できるため、ヒューマンエラーの発見や情報改ざんの有無を確認することが可能になります。

また、ログの閲覧は管理者専用の画面や変更履歴機能から行えるため、情報の管理と監視を実行することができます。加えてIPアドレス制限や二要素認証などのアクセス制御機能も標準搭載されており、社外からのアクセスリスクにも対応可能です。

業務ルールを仕組み化する「承認プロセス設計」

CRM運用では案件の進行や契約処理など、一定のステップを踏まなければならない業務フローが多く存在します。kintoneではこうした一連の流れをシステム上で明確にルール化することが可能です。

例えば「見積書が提出されたら営業マネージャーが承認を行う」「承認が下りたら次のステータスに変更できる」といった段階的な承認プロセスを構築できます。

これにより、手続きの抜け漏れやルール違反を防止できるだけでなく業務フローの透明性が高まり、属人化の解消や社内ガバナンスの強化にもつながります。設定は画面上から簡単に行えるため、特別なシステム知識がなくても導入・変更がスムーズに進められます。

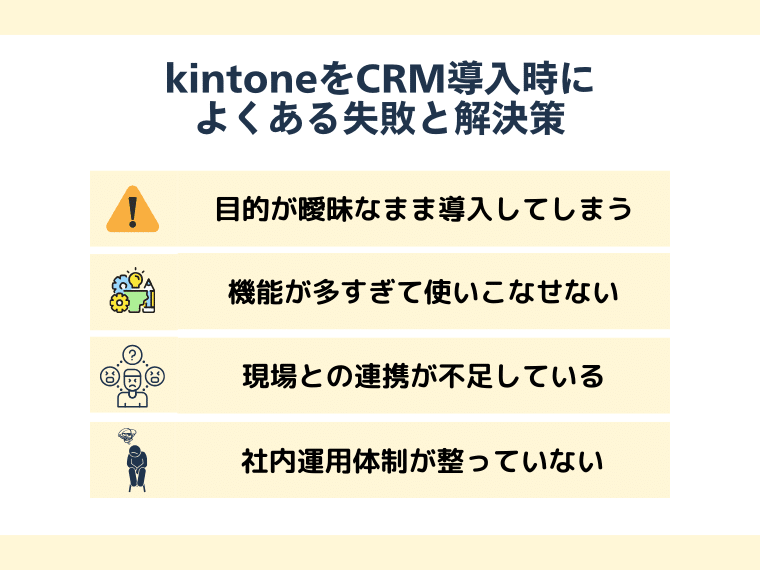

kintone(キントーン)をCRM導入時によくある失敗と解決策

kintoneは柔軟性と拡張性に優れたCRM構築ツールである一方で、導入プロセスや運用体制に課題があることで思ったような効果を発揮できないケースも少なくありません。特に「なんとなく便利そうだから」といった曖昧な導入動機や「とりあえず全部の機能を使おう」という過剰な設計は失敗のもとになります。このセクションではkintone CRMの導入において企業が直面しやすい4つの落とし穴とそれを回避するための具体的な対応策を紹介します。

目的が曖昧なまま導入してしまう

kintoneの導入において最も多い失敗のひとつが、「とりあえず便利そうだから導入した」というケースです。業務課題の定義が不十分なまま、ツール先行で話が進んでしまうと、構築そのものが目的化してしまい、実際の業務改善にはつながりません。

例えば案件情報を一元管理できるようになったものの、入力項目がバラバラで活用されていなかったり、報告書の提出が依然として紙で行われていたりするケースは少なくありません。

このような事態を避けるためには、導入前の段階で「自社の業務課題をkintoneでどう解決するのか」という目的を業務レベルで明確にする必要があります。例えば「営業担当者がどの顧客にどのような対応をしているかを可視化することでフォロー漏れを防ぐ」といった具体的な業務課題を定義し、それをkintoneでどう実現するかを業務フローとして落とし込むことが重要です。

さらに、その成果を可視化する指標として、対応履歴の記録率や商談ステージの入力完了率など、KPIを設定しておくことで導入後の効果検証もスムーズに行えます。目的が業務と結びついていなければどれだけ便利なツールでも現場には根付かず活用されないシステムになってしまいます。

機能が多すぎて使いこなせない

kintoneは標準機能だけでもフォーム作成、アクセス権限設定、通知、プロセス管理など非常に多くの機能が備わっています。そのため、「できることをすべて盛り込もう」としてしまうと、アプリの画面が複雑になり、入力項目が多すぎて現場が使いこなせなくなるという事態が発生します。

特にCRMの場合、顧客情報や商談進捗、対応履歴など記録すべき情報が多岐にわたるため、初期段階であれもこれもと詰め込んでしまうとユーザーは使いづらさを感じて離脱してしまいます。

この問題を避けるには導入初期の設計はあくまでシンプルに、現場が最低限必要とする情報だけに絞ってスタートすることが肝要です。例えば「顧客名」「担当者名」「対応内容」の3つだけでアプリを構成し、実際の運用を通じて見えてきた改善点をもとに徐々に項目を追加していくという段階的なアプローチが有効です。

実際の入力や操作を通じて得た現場のフィードバックを反映することで必要な情報が必要なだけ整備され、無理なく定着させることができます。また、初期段階では必須入力項目を最小限にし、慣れてきたタイミングで徐々に精度を高めていくという運用も効果的です。

無理にすべての機能を一度に実装するのではなく、業務の成長に合わせてkintoneを拡張していくという考え方が長期的な活用につながります。

現場との連携が不足している

kintoneの導入プロジェクトが情報システム部門やマネジメント層の主導で進められ、実際にシステムを利用する現場の声が十分に反映されていないという状況は少なくありません。

例えば営業部門が使いにくいと感じていても、それが設計段階で考慮されていないため定着率が低下し、やがて使われなくなってしまうという流れです。こうしたギャップが生まれる最大の要因は「設計者」と「利用者」の間にある認識のズレです。

この問題を回避するためには現場の業務担当者を巻き込んだ開発プロセスを採用することが不可欠です。初期設計の前段階で営業やカスタマーサポートなどのキーユーザーとワークショップを実施し、実際の業務フローや管理している帳票、Excelの管理項目などを共有してもらうことで、kintoneアプリに必要な要素を可視化できます。

さらにプロトタイプを構築した段階でレビューの場を設け、画面を見ながらフィードバックを行うことで細かな修正も迅速に対応できるため、導入後の乖離を最小限に抑えることができます。運用初期の1〜2か月間は現場メンバーと定期的なチェックインを通じて、実際の利用状況や課題をリアルタイムに把握し改善につなげる柔軟性も求められます。

社内運用体制が整っていない

kintoneは運用と改善を自社内で回せる点が強みである反面、管理体制が整っていないと「問い合わせに誰も答えられない」「改善要望が放置されてしまう」といった課題が表面化しやすくなります。

特に導入担当者がプロジェクト終了とともに異動してしまったり、設定変更の履歴やルールが残っていなかった場合があります。せっかく構築したCRMがその後使われなくなってしまうというリスクが高まります。

この問題を未然に防ぐには、kintoneの運用を「人」中心に任せにせず「仕組み」として回す意識が求められます。まず管理責任者を明確に任命し、その人物が定期的に利用状況をチェックし、改善要望を吸い上げる体制をつくる必要があります。そのうえで、社内に「運用ルールブック」を作成し、誰が何をどこまで対応するのか、設定変更の手順を明文化しておくと、属人化を防ぎやすくなります。

また、現場から蓄積された改善要望を定期的に優先順位をつけて対応することで「改善されている」という実感をユーザーに持ってもらうことができます。外部のkintone導入パートナーと継続的に連携する体制を組んでおくと、社内では対応しきれない高度なカスタマイズやトラブル対応にも安心して取り組むことができます。

kintoneをCRMとして活用した事例

kintoneはその柔軟なカスタマイズ性と拡張性により、営業やカスタマーサポート、専門業種などさまざまな業務部門でCRMとしての活用が進んでいます。業種や企業規模によって活用方法は多様であり、導入企業の課題や目的に応じて、構築されるアプリや運用スタイルは大きく異なります。

このセクションでは実際の業務に即したkintoneのCRM活用事例を通じて、より具体的な運用イメージや導入効果を掴んでいただけるよう、部門別・業種別にわかりやすく紹介します。自社導入を検討する際の参考として活用のヒントを得られるはずです。

営業部門での顧客管理・案件進捗管理

営業活動において顧客との接点情報や商談の進捗状況を正確かつタイムリーに把握することは、成約率の向上や業務の効率化に直結します。kintoneはそうした営業プロセスの管理に必要なアプリケーションを現場の運用に合わせて柔軟に構築できることから、多くの企業でCRM用途として導入が進んでいます。

例えばある製造業の営業チームではkintone上に「顧客管理アプリ」「案件進捗アプリ」「訪問記録アプリ」の3つを連携させて運用しています。顧客管理アプリには会社名や担当者名、業種、エリア、過去の商談履歴といった基本情報が蓄積されており、営業担当は出先からスマートフォンを使って情報を検索・更新することができます。訪問後すぐに対応履歴を記録できる仕組みになっているため、メモの抜け漏れや情報の属人化を防げるようになりました。

また、案件進捗アプリでは商談ごとに「アプローチ中」「見積提示済」「検討中」「受注」「失注」などのフェーズを自由に設定でき、それぞれの段階で必要なアクションや判断基準を明確にしています。営業会議ではこのアプリの一覧機能やグラフ機能を活用しチーム全体で案件のボトルネックや優先順位を可視化するようになりました。以前はExcelで行っていた進捗共有が、kintoneによってリアルタイムかつ正確な情報管理に置き換わり、マネージャー層も状況把握と指示出しをスムーズに行えるようになったとのことです。

さらに、売上目標に対する進捗を可視化するため、kintoneのグラフ機能を使って月別の受注額や成約件数をグラフ化することができます。営業メンバー各自が自分の数字を確認し、数値意識を高めることにも成功しています。数字と行動が連動したことで日々の営業活動に目的意識が生まれ、受注率が前年同月比で約15%向上したという成果も報告されています。

カスタマーサポート部門での問い合わせ対応管理

カスタマーサポート部門では顧客からの問い合わせ対応を正確かつ迅速に行うことが求められますが、その一方で問い合わせ内容の属人化や対応履歴の管理漏れといった課題も多く存在します。kintoneをCRMとして活用することで、こうした問題に対する有効な対策を講じることが可能になります。

あるITサービス企業ではサポートチームがkintoneを使って「問い合わせ管理アプリ」を構築し、電話・メール・チャットで受けた問い合わせ内容をすべて一元管理しています。問い合わせが発生すると、担当者はアプリ上で顧客名・連絡手段・問い合わせ内容・対応履歴を即座に記録し、対応ステータスを「受付」「対応中」「完了」「エスカレーション中」などに分類して管理しています。

これにより、対応の抜け漏れや重複が発生することなくチーム全体で進捗状況を把握できる体制が整いました。

また、過去の対応履歴から似たような問い合わせに対して過去の対応例を引用したり、ナレッジとして社内に共有したりする運用も行われています。kintoneのコメント機能を使って、記録した内容に対して他のメンバーが補足情報を加えることもできるため、情報の蓄積と共有がスムーズに進み、チーム全体の対応品質の底上げにつながっています。

さらに、月次で対応件数や完了までにかかった時間などをダッシュボードで可視化することで、サポート体制の改善にも活かされています。特定の製品に対して問い合わせが集中していることがデータから明らかになれば、FAQの整備やマニュアルの見直しを行うといった施策にすぐにつなげることができます。

これにより、問い合わせ件数自体の削減や一次対応での解決率向上にもつながり、顧客満足度の向上にも寄与しています。

不動産・士業など業種別の活用方法

kintoneの柔軟性は営業やサポートのような一般的な部門だけでなく、業種特有の煩雑な業務フローや契約管理が必要とされる現場でも高く評価されています。特に不動産業や士業(税理士・社労士・行政書士など)では顧客との長期的な関係性や複数ステークホルダーを巻き込んだ案件管理、法的書類の取扱いなど、CRMに求められる機能が複雑かつ高度になりやすい傾向があります。kintoneはこうしたニーズにも柔軟に対応できる業務基盤として活用されています。

例えばある不動産仲介会社では「顧客情報」「物件情報」「契約管理」「内見スケジュール」の4つのアプリを相互に連携させてCRMとして運用しています。顧客管理アプリでは問い合わせ段階から契約・アフター対応までのすべてのやり取りを時系列で記録しており、物件管理アプリと連携させることでどの顧客がどの物件に興味を示していたか、内見を希望した日付や条件などを一覧で確認できるようになっています。

さらに、契約書の提出状況や重要事項説明の完了状況なども進捗ステータスとして可視化され、対応漏れを防止する仕組みが実現しています。

一方で士業の現場では、顧問契約を結んでいるクライアントとの定期的なやりとりや、期限のある書類提出、法改正への対応など、時系列での記録とスケジュール管理が非常に重要です。kintoneを活用している税理士法人では、クライアントごとに提出が必要な書類の種類や期限をあらかじめ登録し、期限が近づくとリマインド通知が送られるよう設定しています。対応状況は案件ごとに「未着手」「対応中」「提出済み」「完了」といったステータスで管理され、進捗が一目でわかるようになっています。

また、案件ごとに必要なチェックリストや過去のやりとりを記録することで複数人での対応や引き継ぎにも柔軟に対応できるようになり、担当者の変更時にも業務の継続性が確保されています。こうした仕組みにより、顧客との信頼関係を損なうことなく組織的な業務運営が可能になります。

業種によって管理すべき情報やプロセスは大きく異なりますが、kintoneであれば必要な要素を自由に組み合わせて設計できるため、「業種に特化したCRM」を自社内で再現することができます。汎用的なCRMツールではカバーしきれない運用上のこだわりや法令対応まで柔軟に対応できる点が業種特化型の業務においてkintoneが選ばれる理由のひとつです。

kintoneで顧客管理アプリを作る方法

kintoneをCRMとして本格的に活用する最初のステップとして「顧客管理アプリ」を正しく設計・構築することが不可欠です。kintoneではテンプレートを活用した導入も可能で、ノーコードで柔軟にアプリをカスタマイズできますが、実務で役立つCRMを構築するためには、業務フローに即した項目設計や運用の工夫が求められます。

本セクションでは、kintoneで顧客管理アプリを作成する具体的な手順や設計上のポイント、さらに運用を支えるプラグインの活用まで、実務に直結する形で詳しく解説していきます。

テンプレートの種類と選び方

kintoneではゼロからアプリを構築することも可能ですが、導入初期の負担を軽減し早期に業務運用を始めたい場合にはテンプレートの活用が非常に有効です。kintone公式が提供するテンプレートや各社が公開している業種別テンプレートを利用することで、顧客管理に必要な基本的な構成を短時間で整えることができます。

ただしテンプレートはあくまで“たたき台”であり、自社の業務に合わせて適切にカスタマイズしていくことが前提となります。このセクションではkintoneのテンプレートの種類や特徴、選び方のポイントについて詳しく解説します。

kintone公式テンプレートに含まれるCRM用アプリの内容とは

kintone公式サイトではCRM活用を想定した「顧客リスト」「営業支援パック」「顧客サポートパック」など複数のテンプレートが無料で公開されています。

例えば「顧客リスト」テンプレートには会社名、住所、担当者、顧客ランクといった基本項目がすでに設定されており、そのままでも一定の運用が可能です。また、「営業支援パック」では案件ステータスや商談記録のフィールドが初期設定されており、導入初期のたたき台として非常に活用しやすい構成となっています。

どのテンプレートもインストール後すぐに使用開始できるため、kintone初心者にも扱いやすい点が特徴です。

▼kintoneテンプレートアプリ

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/apps/

テンプレート選定時に確認すべき3つの視点

テンプレートはそのまま使うのではなく、自社の業務に合ったものを選び、必要に応じてカスタマイズすることが前提です。そのうえで、選定時には以下の3つの観点を意識することが重要です。

まず一つ目はテンプレートが自社の業務プロセスとどれだけ近いかという「業務適合度」です。単に項目が似ているだけでなく入力のタイミングやワークフローまで似ているか確認しましょう。導入後の変更コストを抑えることができます。

二つ目は社内の利用者が使いやすい設計になっているかです。UI/UXの視点で項目の並び順やレイアウトが直感的かどうかをチェックし、必要であれば初期段階で再設計することも検討すべきです。

そして三つ目は「拡張性」です。初期のテンプレートに含まれていない管理項目や入力欄の運用を開始したあとでも柔軟に追加・変更できるかどうかは長期的な活用において非常に重要です。例えば顧客情報に新しい分類軸を設けたり案件の進捗状況をより詳細に記録したくなった場合に、それらを無理なく反映できる設計になっているかが判断のポイントとなります。

テンプレートを自社業務に合わせて最適化する際のポイント

kintoneのテンプレートはCRMアプリを構築するうえで、出発点としては非常に有効ですが、自社で運用する際には業務に合った形へのカスタマイズが不可欠です。

例えば現場で使われないフィールドは削除したり、逆に必要な項目を追加したりする作業が初期段階で発生します。また、フィールド名の表現や並び順を現場の使いやすさに合わせて調整することで入力ミスや作業ストレスを大きく軽減することができます。

カスタマイズするにあたって注意点としてはテンプレートの構造を大きく変更する場合、アプリ間の連携設定や通知ルール、プロセス管理が崩れてしまう可能性があります。そのため変更前にバックアップを取ることが推奨されます。さらに、フィールドの型(文字列、数値、日付など)を変更する際には既存データとの互換性にも配慮しなければなりません。

こうした基本設計を丁寧に行うことでテンプレートを「自社専用のCRMアプリ」としてブラッシュアップさせていくことができます。

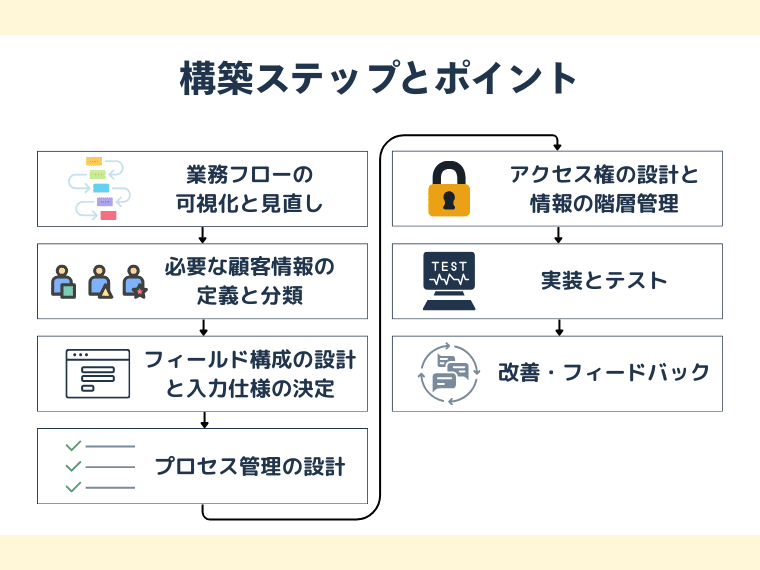

実際の構築ステップと設計ポイント

テンプレートを使った初期構成をベースに自社に最適な顧客管理アプリをkintone上で構築していくためには、単に項目を追加するだけでは不十分です。どのような情報を管理すべきか、どの順序で入力されるべきか、誰がどの情報にアクセスするかなど業務プロセスとの整合性を意識した設計が求められます。このセクションではkintoneでCRM向けの顧客管理アプリを構築する際のステップと設計上の重要なポイントについて解説します。

必要な顧客情報と業務フローの棚卸しを行う

アプリ構築の前にまず業務全体のフローを可視化し、「どの場面で、どの情報が必要になるか」を整理しましょう。

例えば問い合わせ対応から商談や契約、アフターサポートに至るまでの一連の流れを洗い出し、それぞれのフェーズで求められる顧客情報や社内のやり取りを明確にすることで、必要なフィールドが自然と見えてきます。

特にCRMとして運用する場合は基本的な連絡先情報だけでなく、商談履歴、対応ステータス、契約状況、重要なコミュニケーション履歴など、顧客との関係性を継続的に追える情報が含まれているかが重要です。業務に関わる関係者全員から意見を集めることで実務に即した設計が可能になります。

アプリ作成時に設計すべきフィールド構成

業務フローが整理できたら、それに沿ってフィールドを構成していきます。kintoneでは、文字列、数値、ドロップダウン、日付、チェックボックス、ルックアップ、サブテーブルなど、多彩なフィールドを活用できます。選択肢が多い分、設計には意図が必要です。

例えば取引ステータスや対応フェーズはドロップダウンで統一することで、後のデータ集計が容易になります。また、複数担当者による履歴入力が必要な場合は、サブテーブルを活用して1つのレコード内に履歴を蓄積すると、一覧画面で情報の流れを把握しやすくなり、運用効率が向上します。自由入力が求められる文字列フィールドでも、入力例やルールを事前に示すことで、記録の質と一貫性を保てます。

プロセス管理とアクセス権設定の考え方

CRMを円滑に運用するためには入力だけでなく情報の更新・承認フローと閲覧制限の設計も重要です。kintoneの「プロセス管理」機能を使えば「初回対応→商談中→契約書提出→契約完了」といった進行ステップを明示し、それぞれの段階で次の操作を誰が行えるかを制御できます。これにより情報の更新タイミングが統一され、運用ミスや抜け漏れを防ぐことができます。

また、アクセス権の設定も重要なポイントになります。営業担当者は自分の顧客のみを閲覧・編集できるようにし、マネージャーは全顧客情報を確認できるようにするなど、役割や立場に応じた権限設計を行うことで、セキュリティを保ちつつ効率的な情報共有が実現されます。

フィールド単位でも閲覧・編集制限を設けられるため、例えば契約金額や請求情報といったセンシティブな情報を限定的に管理する運用も可能です。

アクセス権の設定を行うことで「誰が、いつ、何を、どのように扱うか」が明確になり、業務の標準化と内部統制にも貢献します。

活用できるおすすめプラグイン3選

kintoneは標準機能だけでも高い自由度を誇りますが、実務での運用においては「もう少し細かく制御したい」「より直感的な画面にしたい」といったニーズが出てくることも少なくありません。そうしたニーズに応えるのがkintone向けに各社が提供されているプラグインです。

これらは設定画面で簡単に導入・カスタマイズが可能で、ノーコードでCRMの運用効率を大きく高めてくれます。このセクションではCRMとしてのkintone活用をさらに便利にする代表的な3つのプラグインを紹介します。

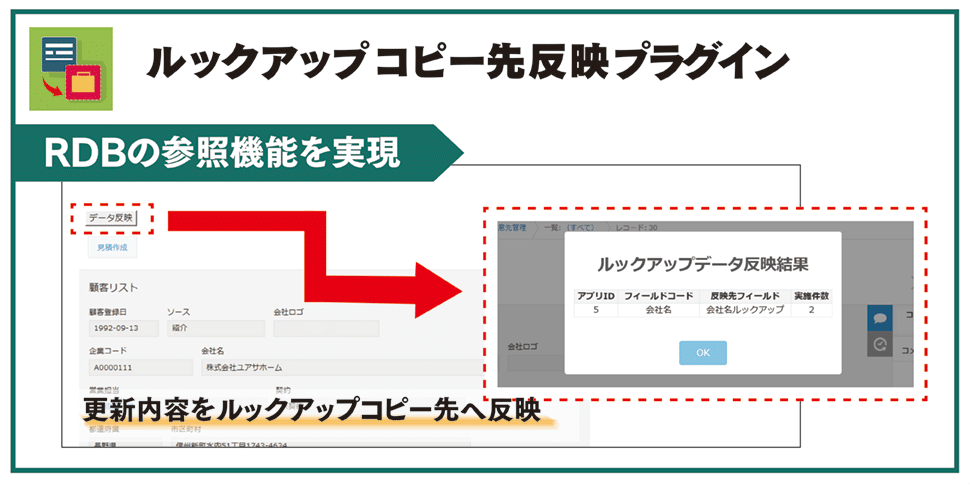

M-SOLUTIONS株式会社「ルックアップコピー先反映プラグイン」

kintoneでは関連アプリからデータを呼び出す「ルックアップ」機能が標準で用意されていますが、ルックアップ元のデータが更新されても、ルックアップコピー先のアプリには自動では反映されません。取得ボタンを再度手動で押す必要があるなど細かな操作に手間がかかる場面もあります。

「ルックアップコピー先反映プラグイン」は、ルックアップ元の対象フィールドの値が変更された際に、関連情報を自動的にルックアップ先のアプリに反映させる機能を追加し、手動での再取得を不要にします。

例えば顧客コードを変更した際に、会社名・住所・連絡先といった関連情報が自動的に再取得されるため、本来必要だった「取得ボタンを押す」という手動操作が不要になります。これにより、情報更新のし忘れや入力ミスを防ぎながら、業務スピードとデータ精度を同時に高めることができます。CRM運用において、こうした自動化は特に実務効果が大きく、営業やサポート現場の生産性向上に寄与します。

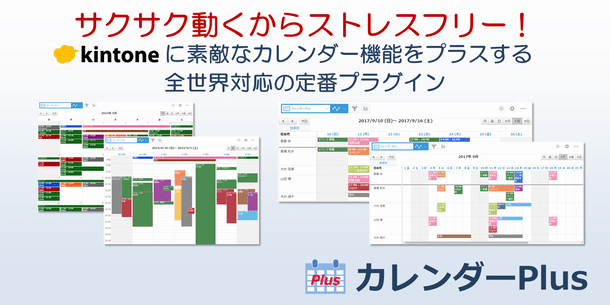

ラジカルブリッジ「カレンダーPlus」

案件対応やアポイントの日付管理を行う場面ではレコードが増えるごとに一覧表示が煩雑でスケジュールの全体像が把握しづらくなります。

ラジカルブリッジが提供する「カレンダーPlus」はkintone上の日時情報をカレンダー形式で表示できるプラグインで、営業やサポートの予定を直感的に可視化できます。

月間・週間・日別の表示切り替えや、条件に応じた色分け、ドラッグ&ドロップでの日程調整など、Googleカレンダーに近い操作感が特徴です。kintone上でチームメンバーの予定や案件対応の進捗を視覚的に把握したい企業にとって、日々の業務効率を大きく向上させるツールとなるでしょう。

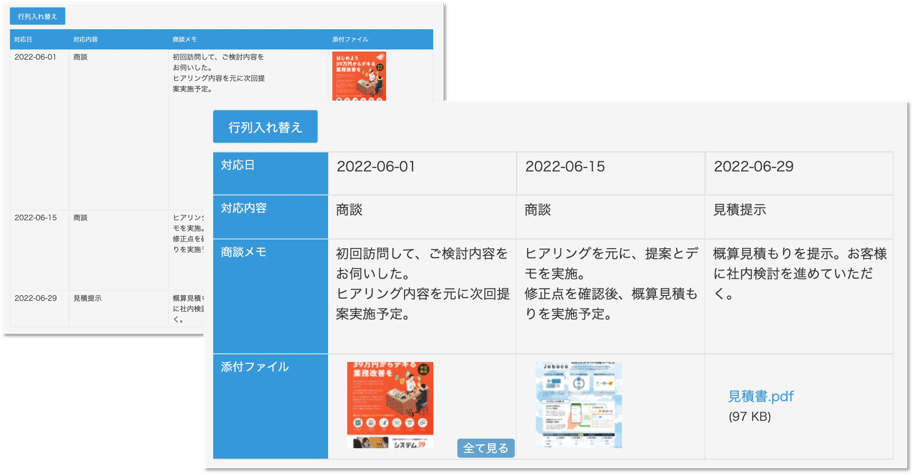

株式会社ジョイゾー「テーブル行列変換プラグイン」

kintoneのサブテーブルは非常に便利な機能ですが、列が多くなると横スクロールが増え、画面の可読性が低下するという問題があります。

株式会社ジョイゾーが提供する「テーブル行列変換プラグイン」は、このサブテーブルの行と列を入れ替えて表示することで、視認性を高めるユニークな拡張ツールです。

例えば顧客との過去のやりとりや案件ごとの詳細をテーブル形式で記録している場合、項目数が多くなると横スクロール操作が増えてしまいますが、本プラグインを利用すれば縦スクロールで一覧性を保ちつつ、レコードごとの比較や確認がしやすくなります。記録情報を整理して確認したい場面や、複数ユーザーが情報を扱う環境下で特に効果を発揮します。

以上のようなプラグインを活用することで、kintoneのCRM機能はさらに実務にフィットした形へと進化します。標準機能に限界を感じたとき、まずはこうした拡張手段を検討してみることが無理のない業務改善への第一歩となります。

kintoneと他のCRMツールを比較する

CRMツールを導入する際には、kintoneだけでなくSalesforceやHubSpot、Zoho CRMといった他の主要サービスとの比較検討が不可欠です。

各ツールは提供する機能や価格帯、カスタマイズ性、サポート体制にそれぞれ異なる特徴があり、自社の規模や業務内容、ITリテラシーに応じて適した選択肢も変わってきます。本セクションではkintoneと代表的な3つのCRMツールを多角的に比較し、自社にとって最適なCRMを選定するための判断材料を提供します。

機能とカスタマイズ性の違い

CRMを導入する際、最も重視されやすいのが「自社の業務にどれだけフィットするか」です。その判断軸となるのが顧客情報や案件の管理機能の充実度とそれをどこまで柔軟にカスタマイズできるかという点です。

このセクションではkintoneを含む主要4製品の機能とカスタマイズ性について、それぞれの特徴と実務運用での向き・不向きを比較します。

kintone:業務に合わせた自由な構成が可能

kintoneはCRM特化型のツールではなく業務アプリ構築プラットフォームとして提供されているため、顧客管理や案件管理に必要な構成をノーコードで自由に設計できます。顧客情報の項目追加・並び替えはもちろん、複数の関連アプリとの紐づけ、進捗管理フローの定義、ステータスごとのプロセス管理まで、すべてGUI上で対応可能です。

また、業種や企業の業務プロセスに合わせた独自の呼称・管理単位・チェック項目などを柔軟に反映できるため、ツールに業務を合わせるのではなく、業務にツールを合わせる形で導入を進めることができます。CRM機能にとどまらず、受注後の契約管理やアフターフォロー、クレーム管理などへ横展開しやすい点も実務上の大きな強みです。

Salesforce:多機能・高拡張性だが開発リソースが前提

SalesforceはCRM領域におけるフルスタック型のプラットフォームで、標準機能として顧客管理、商談管理、レポーティング、ワークフローなどが揃っており、さらにAppExchangeを通じた拡張も可能です。開発者向けに設計された構成のためApexやVisualforceといった独自言語を用いての深いカスタマイズが実現できる点は他ツールにはない強みといえます。

ただしその反面業務部門だけで完結する運用は難しく、要件定義・設計・実装といった工程を外部パートナーやシステム部門と連携して進める必要があります。機能そのものの自由度は高い一方で自由に触れるための専門的知識や構築予算が前提となる点は留意すべきです。

HubSpot CRM:直感的な操作性と標準機能が中心

HubSpot CRMは初期から顧客管理・パイプライン管理・商談進捗などの基本機能がシンプルに整っており、直感的なUIで誰でもすぐに使えることが大きな特徴です。フィールドの追加やステータスの変更も管理画面上で行えますが、あくまでHubSpotが想定する標準フローに沿った範囲でのカスタマイズが中心です。

プロセスを自由に分岐させたり、業種特有の管理項目を大幅に拡張したりするような運用には制限があるため、「今の業務にツールを合わせたい」というニーズにはやや不向きな傾向があります。テンプレートベースで標準的なCRM機能をそのまま使いたい企業にはフィットしますが、フローの複雑さや社内用語の反映といった要件がある場合は注意が必要です。

Zoho CRM:機能充実、設定ベースの柔軟性に優れる

Zoho CRMは顧客管理・営業支援・キャンペーン施策など、CRMとしての機能が幅広く用意されており、画面上からの項目追加・カスタマイズも比較的柔軟に行えます。さらに、条件分岐や自動化ルール、レポート作成機能なども標準で備わっており、業務プロセスの一部をテンプレートベースで実装することも可能です。

ただし、設定画面がやや複雑で、操作には一定の習熟が必要です。日本語対応も進んでいるものの、一部のガイドやUI表記には英語が混在しており、非エンジニアが業務主導で構築するにはややハードルを感じやすい設計となっています。導入初期にはパートナーや外部支援の併用を前提にすることで、業務にフィットした運用がしやすくなります。

導入・立ち上げのしやすさと支援体制づくり

CRMツールの選定において機能や価格と並んで重要な要素が「導入のしやすさ」です。

優れたツールであっても、立ち上げまでに時間や専門知識を要するようでは、社内への定着が難しくなります。また、導入時にサポート体制やドキュメントが整っているか、国内パートナーから支援が受けられるかどうかも、安心して運用を開始するための大切な判断材料です。

このセクションでは、kintoneと主要3製品の「初期構築のしやすさ」「習熟難易度」「支援体制」の観点から比較していきます。

kintone:現場主導でもスムーズに立ち上げ可能

kintoneはノーコードでアプリを構築できる設計思想がベースにあるため、専門的な知識がなくても現場主導で導入を進めることが可能です。テンプレートからアプリを複製・調整するだけで基本的なCRM構成はすぐ運用を始められます。運用しながら徐々に項目を増やしたり、プロセスを改良したりといった柔軟なスタートが切れます。

また、公式の操作マニュアルやサポートセンターに加え、国内にはkintone導入支援を専門とするパートナー企業が多数存在しており、業種や業務に特化した導入支援を受けることも容易です。自社のリソースだけで運用することも、パートナーと協業してよりスムーズに立ち上げることもできます。

Salesforce:要件定義から始まる専門設計が基本

Salesforceはその高い自由度ゆえに、導入にあたっては明確な業務要件定義と、構築のための専門知識が不可欠です。標準的なCRM構成を活用するだけでも、多数の設定項目や初期登録作業が必要であり、一般的には外部の導入支援パートナーと連携しながら数週間〜数か月かけて構築を進めていきます。

公式ドキュメントやTrailhead(学習プラットフォーム)は非常に充実しているものの、情報量が非常に多く、体系的に理解するまでには時間と継続的な学習が求められます。「しっかり要件を詰めて構築する」ことを前提とした導入プロセスであるため、運用部門とIT部門の連携が必須になることも多いです。

HubSpot CRM:登録してすぐ使えるハードルの低さ

HubSpot CRMは無料アカウントを作成すればすぐに利用を開始でき、初期設定なしでも基本的なCRM機能が使える点が大きな特徴です。インターフェースも視覚的で分かりやすく、オンボーディングガイドも組み込まれているため非エンジニアでも感覚的に操作を覚えることができます。

一方で業務に合わせた構成の自由度はそれほど高くないため、独自フローの再現や細かなレイアウト変更を必要とする場合には、やや物足りなさを感じることもあります。支援体制としては公式チャットやメールサポート(有料プラン)がありますが、国内に特化した導入支援パートナーの数は限られており、「自走できる企業向けの設計思想*が色濃く出ている製品です。

Zoho CRM:初期設定の幅広さと独自UIに慣れる必要

Zoho CRMもアカウントを作成すればすぐに導入を開始できますが、初期設定の項目が多く、操作画面がやや独特なため使いこなすまでには一定の学習時間が必要です。標準テンプレートを活用すれば基本構成は整いますが、細かな設定を詰めていく段階で、用語や画面構造への慣れが求められます。

また国内におけるサポート体制はオンライン中心であり、電話や対面での支援を希望する企業にはやや不安が残る面もあります。公式マニュアルやFAQは整備されている一方で、日本語による実務向け情報は一部不足している印象も否めません。導入初期にはパートナー企業や支援サービスの利用を検討することでよりスムーズな定着を図ることができます。

継続運用にかかるコストと管理体制

CRMツールは導入して終わりではなく、日々の運用を通して定着させ、継続的に改善・拡張していくことが重要です。導入時に低コストで始められても、運用にかかるライセンス費用やオプション追加、管理負荷が高くなってしまえば、想定以上のコストが発生する可能性もあります。また、社内での運用体制や外部支援の継続可否も今後の運用を左右する要因になります。

このセクションではkintoneと各CRMにおける月額コストモデル・拡張性・運用負荷・支援体制といった観点から継続的な利用にかかる負担の違いを整理します。

kintone:月額制+社内での改善可能性が高い

kintoneはユーザー数に応じた月額課金(例:スタンダードコース 月額1,800円/ユーザー)というシンプルな価格体系で、導入後も予測しやすいコスト構造となっています。追加費用は基本的に不要で、CRM以外のアプリも同一料金で構築・運用できるため、部門横断での活用が進むほどコストパフォーマンスが高まる傾向にあります。

また、運用中の改善・拡張は社内でも対応可能で、現場からの要望を反映した設定変更やプロセス追加などもノーコードで実現できます。そのため、外部開発や保守費が継続的に発生するリスクが少なく、「業務に合わせて育てていける運用スタイル」を無理なく実現できます。必要に応じて導入パートナーと連携を継続することでサポート体制を外部化する選択肢も用意されています。

Salesforce:多機能だがライセンス体系と運用コストは高水準

Salesforceは月額ライセンス費用(例:Sales Cloud Enterpriseで19,800円/ユーザー)に加え、業務に応じたオプション機能やAPI連携、カスタム開発の利用が進むことで全体コストが大きく膨らむ傾向があります。また、業務変更に伴う画面設計や設定変更にも開発者の関与が必要なケースが多く、「運用=継続的な外注前提」となる場合が一般的です。

さらに、社内での運用改善を自走で進めるには一定の学習とスキルが求められるため、導入当初から専任の管理者や運用体制を整えておくことが事実上の必須条件となります。

サポート体制は充実していますが、その分の人的・金銭的な投資も継続して必要となるツールです。

HubSpot CRM:無料から始められるが段階的な課金構造

HubSpotは無料で使い始められる一方で、本格的な運用を進めるにつれて必要な機能(例:カスタムレポート、権限管理、ワークフロー自動化など)は有料プランでの提供となります。基本的なCRM機能は無料で利用できますが、組織規模の拡大やより高度な管理ニーズに応じて、プランを段階的に見直す必要が出てくるため、導入後のコスト変化も含めた中長期的な計画が求められます。

例えば営業部門とマーケティング部門で利用する場合、それぞれに専用ライセンスが必要となり、チーム規模が大きくなるとライセンス費だけで大きなコストになるケースもあります。また、無料プランではサポートも限定的であるためトラブル時の対応に不安が残ることも。

中長期的な利用を前提とするなら、初期段階でのコスト試算とライセンスの整理が欠かせません。

Zoho CRM:低価格で始められるが高機能活用には注意点も

Zoho CRMは月額1,680円(税抜)からと非常にリーズナブルに利用開始できるうえ、上位プランでもコストは比較的抑えられています。そのため、小規模組織やコスト重視の企業にとっては魅力的な選択肢です。一方で、業務に応じた高度な設定や外部連携を行いたい場合には、エンタープライズプランやZoho Oneへの移行が必要となり、結果的に費用が増加するケースもあります。

また、業務改善や機能の追加が必要になった際に、社内だけで設定変更を行うにはややハードルがあり、日本語によるサポートの範囲やスピード感にも限界があると感じる企業もあります。

初期コストは非常に魅力的ですが継続的な拡張やトラブル対応への備えが不可欠です。

【最新版】kintone料金プラン完全ガイド|料金体系・機能比較・コストを抑える方法まで徹底解説

CRMツール比較表(kintoneと主要CRMの違い)

| 項目 | kintone | Salesforce | HubSpot CRM | Zoho CRM |

| 機能の柔軟性 | ◎ ノーコードで業務に合わせて自由設計可能 | ◎ 高機能だが設計には開発スキルが必要 | △ 標準機能中心、カスタマイズには制限あり | ○ 設定ベースである程度対応可能 |

| プロセス・

フロー設計 |

◎ GUI上で自由にプロセス管理が可能 | ◎ 自由度高いが、複雑な処理はApex等の専門知識が前提 | △ 固定ステータスに基づく管理が基本 | ○ ワークフローはあるが、UIにやや慣れが必要 |

| 初期導入の

しやすさ |

○ テンプレート+国内パートナー支援が豊富 | △ 専門パートナーの関与が必要なことが多い | ◎ 登録すればすぐに利用可能 | ○ 開始は容易だが設定項目が多く慣れが必要 |

| UIのわかり

やすさ |

○ シンプルな構成、必要な項目は自分で設定可能 | △ 業務に合わせて変更可能だが、学習コストあり | ◎ 直感的な操作性、非エンジニアでも使いやすい | △ 機能は多いがUIに独自性あり |

| 国内支援体制 | ◎ パートナー企業が多数、業種別支援も充実 | ◎ 専任パートナーが豊富、大企業向け支援多数 | △ 有料プランでの対応が中心 | △ 日本語サポートや対応速度にばらつきがある |

| 初期コスト感

(1ユーザー) |

○ 月額1,800円〜(10ユーザーから) | △ 数千円〜数万円/ユーザー+初期構築費用 | ◎ 無料プランからスタート可能 | ◎ 月額1,680円〜で導入可能 |

| 機能拡張に

かかるコスト |

○ 自社で追加可、外注コストも抑えやすい | △ カスタマイズ・開発コストが継続的に発生 | △ 有料機能への段階的アップグレードが前提 | ○ 上位プランは必要だが、全体的には安価 |

| 運用改善の

柔軟性 |

◎ 現場主導での設定変更・拡張がしやすい | △ IT部門や外注対応が基本 | △ 標準機能内での改善に限定されやすい | ○ 設定可能だがサポートが必要な場面もあり |

| 導入が向いて

いる企業 |

業務に合わせて柔軟に構築・改善したい企業 | 業務要件が明確でIT体制が整っている企業 | スモールスタートしたい成長中の中小企業 | 低価格で多機能なCRMを探す中小〜中堅企業 |

どのCRMが優れているかは一概には言えませんが、それぞれに明確な特徴があり、導入目的や運用体制、社内リソースによって向き不向きが分かれますので、選ぶべきは「ツール」ではなく「業務との相性」です。

kintone CRM導入が向いている企業・向いていない企業

CRMツールの選定においては機能や価格を比較するだけでなく、「自社の業務・体制・導入目的に合っているか」を見極めることが最も重要です。

kintoneは非常に柔軟で汎用性の高いプラットフォームですが、すべての企業にとって最適な選択肢とは限りません。本セクションではこれまでの比較ポイントを踏まえ、kintoneのCRM導入が「向いている企業」と「向いていない企業」の特徴をそれぞれ整理します。

kintone CRMが向いている企業

kintoneの最大の特徴は、「自社業務に合わせてCRMを一から設計できる柔軟性」と、「ノーコードでの自走運用が可能な拡張性」です。こうした特性を活かせるのは、次のような企業です。

まず独自の業務フローや部門ごとに異なる管理項目が存在する企業は、kintoneのカスタマイズ性を活かして業務にフィットしたCRM環境を構築しやすいです。特に「テンプレートCRMでは使いづらかった」「ツールに業務を合わせるのが難しかった」という経験を持つ企業にとって、kintoneの柔軟性は大きなメリットになります。

また、情報システム部門を持たない中小企業や、現場主導で改善を進めたい組織にも適しています。kintoneは現場の担当者でも操作できる直感的なUIを備えており、導入後も自社内で継続的に改善を行えるため、外注コストの削減や社内ノウハウの蓄積にもつながります。

さらにCRM以外の用途(契約管理、日報、問い合わせ対応など)と一体で情報管理を進めたい企業にとっても、kintoneは非常に有効です。ひとつのプラットフォーム上で複数の業務アプリを統合できるため、部門横断の情報共有や連携業務の効率化に大きく寄与します。

kintone CRMが向いていない企業

一方で、kintoneは業務に合わせて柔軟に設計・拡張できる点が大きな特長ですが、その自由度ゆえに導入にあたって慎重な検討が求められるケースも存在します。

例えば情報統制が厳しく、現場ユーザーがアプリ構成や設定を変更することが組織方針上難しい企業では、kintoneの「現場主導で改善できる」という思想と運用方針にギャップが生まれる可能性があります。こうした場合には導入後の運用ルールや変更権限の明確化など、事前の体制整備が必要となります。

また、社内に業務管理やシステム運用の担当者が不在で改善や調整をすべて外部に委ねる前提の企業では、kintoneのノーコードによる柔軟な改善機能を活かしきれない場合があります。とはいえ、設計や改善を内製化できる体制を段階的に整えていくことでkintoneの強みを十分に活かすことも可能です。

さらに、高度なSFA機能やAI分析を標準機能で使いたいという明確なニーズがある場合はkintone単体よりも、それらの機能を標準搭載したCRMとの比較検討が必要になるでしょう。ただし、必要な機能をkintoneのプラグインや外部ツール連携で段階的に補っていくというアプローチも柔軟性を重視する企業には適しています。

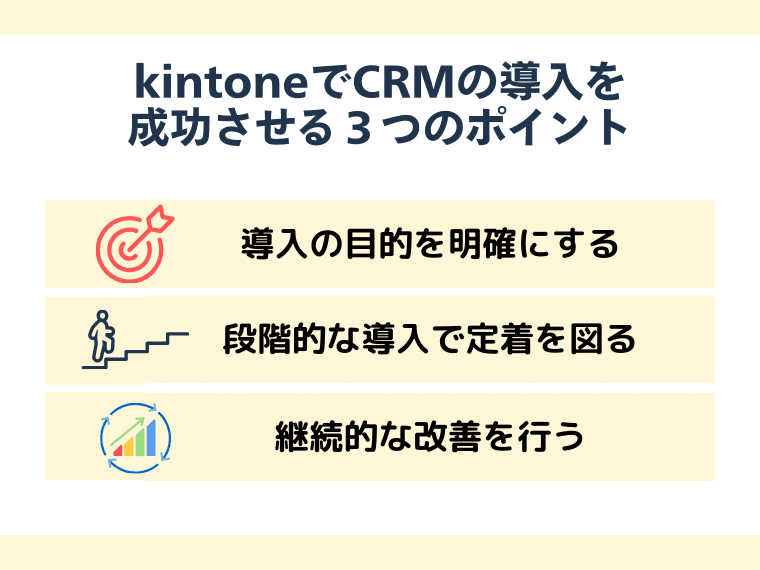

kintone CRMの導入を成功させるための3つのポイント

kintoneは柔軟性の高い業務アプリプラットフォームであり、CRMとしての活用においてもその自由度を強みにできます。ただし、自由に構築できるがゆえに、目的が曖昧なまま導入してしまうと「活用されないシステム」になりかねません。

このセクションではkintone CRMの導入・定着・活用をスムーズに進めるための導入現場で実際に効果が見られる3つのポイントを解説します。

kintone CRMの導入目的とKPIを明確にする

kintoneは汎用的に構築できる分、導入目的が曖昧なまま始めてしまうと、設計がブレやすく、現場への定着も難しくなります。そのため導入前の段階で「なぜkintoneを導入するのか」「どの業務課題を解決したいのか」を明確に定義することが重要です。

例えば「営業進捗の可視化ができていない」「顧客対応履歴が属人化している」など、現場が感じている具体的な課題を出発点にし、それをどのように管理・共有・改善したいのかを洗い出しておく必要があります。加えて、導入後の評価指標として「履歴の記録率」「ステージ更新の頻度」「ダッシュボード参照回数」などのKPIを設定しておくことで定量的に効果を測りながら改善できる体制が整います。

段階的な導入でスムーズな定着を図る

kintoneは最初から完璧なアプリを作るのではなく必要最低限の構成からスタートし、実運用を通じて機能を拡張していくことで定着しやすくなります。初期段階では顧客名・連絡先・対応履歴・ステータスといった基本項目に絞り、「確実に入力される状態」をつくることが大切です。

そのうえで、現場のフィードバックをもとに「どんな情報があとから必要になったか」「入力しづらい箇所はどこか」などを確認しながら、少しずつ改善していく流れが理想的です。このような段階的な導入を行うことで過剰設計や現場の混乱を避けながら、実際に使われるCRMに成長させていくことが可能になります。

継続的な改善と現場のフィードバックを反映させる

kintoneは導入後の継続的な改善が成果の分かれ目になります。CRMアプリを「完成品」として扱うのではなく、業務の変化や運用状況に応じて柔軟に進化させる運用方針をあらかじめ組織内で定めておくことが重要です。

例えば現場からの改善提案を定期的に受け付ける窓口を設けたり、月1回の小規模な改善会議を実施したりすることで、kintoneを「使われるシステム」から「現場で育てられるシステム」へと昇華させることができます。また、改善提案の受付・実行・レビューといったフローに担当者を明確に割り当てておくことで属人化を防ぎ、組織的に改善を継続できる体制が整います。

このように、目的の明確化、段階的な導入、継続的な改善という3つの視点を押さえることでkintone CRMは業務に根づき、効果を最大限に発揮する仕組みとして社内に定着していきます。

kintone CRMをさらに活用するための拡張機能と連携ツール

kintoneは業務に合わせて自由に設計できるCRMプラットフォームとして広く活用されていますが、その真価を発揮するのは、他のサービスやツールとの連携、そしてプラグインによる機能拡張を活用したときです。本セクションでは、kintone CRMをより強力な業務基盤として活用するための実践的な連携方法や拡張手段を紹介します。

Googleカレンダーと連携してスケジュール管理を効率化

kintoneに登録したアポイントメントや訪問予定などの「日付・時間」情報をGoogleカレンダーへ自動で反映させることで、営業担当やサポートスタッフのスケジュール管理を一元化できます。

例えば「訪問予定日」「打ち合わせ日時」などを登録したレコードをGoogleカレンダーに同期することで、kintone上のデータが即座に日々の予定に組み込まれ、社内の共有漏れや二重登録を防止します。通知設定やリマインダーと組み合わせることで、業務の抜け漏れ防止にもつながります。

kintone×チャット通知で実現するリアルタイム情報共有

チャットツールと連携することでkintone内で起きた特定のアクション(例:案件ステータスが「受注」に変わった、新しい顧客が登録された など)を、特定のチャネルやトークルームへ自動通知することができます。

これにより、営業部門・カスタマーサクセス・サポートチーム間でリアルタイムの情報共有と意思決定の迅速化が可能になります。重要なレコードの変更や緊急性の高い案件について、メールやkintoneに都度ログインせずとも把握できる仕組みを構築できます。

kintoneとチャットツールを連携するにはSmart at messageというサービスを利用すると、楽に連携ができます。

メール共有オプションで問い合わせ履歴をkintoneで一元管理

顧客からの問い合わせメールやサポート対応内容をkintoneのメール共有オプションでkintoneと連携させることで、メール履歴をkintone上に自動記録し、顧客ごとの対応履歴を一元管理することができます。

例えばinfo@〜やsupport@〜宛に届いたメールをメール共有オプションで管理することで、誰が・いつ・何に対して返信したのかが可視化され、対応漏れや重複対応の防止にもつながります。問い合わせ記録を起点にタスク化するなど、業務連携にもつながる仕組みとして有効です。

外部アプリとのAPI連携

kintoneはREST APIを備えており、他の業務システムやクラウドサービスとのシステム連携を柔軟に実現できます。以下では具体的な活用例を紹介します。

kintone REST APIを活用した外部システム連携の基本

kintoneは標準でREST APIを備えており、外部システムとの柔軟なデータ連携が可能です。

例えばkintone上の顧客情報を外部の会計システムに反映させたり、バッチ処理によって定期的に他システムと情報を同期したりすることで、手作業による転記や入力ミスを防ぐことができます。また、kintone内のデータを他サービスの検索条件として活用すれば、業務の自動化や情報の一元管理にもつながります。

こうしたAPI連携は、情報のリアルタイム性や整合性を維持しながら業務全体を効率化するうえで有効であり、特に複数システムを併用している企業では、kintoneを軸とした柔軟な連携設計によって運用の最適化が図れます。

営業支援SFAやMAツールとのシームレスなデータ連携

Salesforce、Marketo、HubSpotなどのSFA/MAツールとkintoneを連携することで、マーケティングから営業、顧客管理までのプロセスをシームレスに接続できます。

例えばマーケティングで獲得したリードの情報をkintoneへ連携し、営業活動→商談管理→顧客対応へとつなぐことで、顧客接点情報の一元化と業務フローの連動が可能になります。

kintone単体ではカバーしきれない自動スコアリングやキャンペーン管理などを他ツールで補いながら、CRM基盤としてkintoneを活用するハイブリッド運用も増えています。

BIツールと連携した分析環境の構築

kintone内のデータをTableauやLooker Studio(旧Data Portal)などのBIツールと連携することで、経営判断に必要な分析レポートやダッシュボードをリアルタイムで可視化することができます。

例えば営業進捗・受注率・案件単価などの数値をBIツール上で集計し、部門ごと・期間ごとにクロス分析することで、データドリブンな意思決定が可能な経営体制を構築できます。kintoneの蓄積データをそのまま活用できる点が大きな強みです。

開発不要で連携できるiPaaS(Zapier、Make)の活用方法

ZapierやMake(旧Integromat)といったiPaaSを活用すれば、プログラミング不要でkintoneとさまざまな外部ツールと連携できます。

例えばGoogleフォームからの問い合わせ内容を自動でkintoneに登録したり、Salesforceで商談が成立した際にkintoneの案件情報を更新したりする処理が、GUI上で簡単に構築可能です。Slackの特定メッセージをトリガーにしてkintoneのデータを変更するような設定も直感的に作成できます。

開発リソースを持たない中小企業や、現場主導で業務改善を進めたい組織にとって、iPaaSは柔軟かつスピーディに連携環境を整える手段として非常に有効です。

まとめ

kintoneはCRMに特化したツールとは異なり、業務に応じて柔軟に構築・進化させていけるプラットフォームです。顧客管理や案件管理といった基本的なCRM機能はもちろん、現場のフローや用語に即した設計、部門間の情報連携、外部ツールとの連携やプラグインによる機能拡張など、企業の成長とともに最適化できる拡張性が最大の特長といえます。

本記事では、他CRMとの違いや選び方、導入成功のポイントまでを体系的に解説しました。kintoneのCRM活用は、単なる顧客管理を超えて、「業務を見える化し、現場主導で改善を継続できる環境」を実現する有力な選択肢です。自社に合った形で柔軟に運用していきたい企業にとって、kintoneは非常に有効なCRM基盤となるでしょう。

弊社では、kintoneの初期導入支援から個別開発、外部システム連携、kintoneを強化するためのプラグイン「Smart atシリーズ」を提供しています。業務にフィットした使い方を一緒に設計したいとお考えの方、具体的な支援内容や価格についてご興味・ご関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

資料ダウンロードはこちら 無料トライアルはこちら お問い合わせはこちら![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)