ブログ

家電量販店の遠隔接客とは?注目される背景・事例・導入手順を徹底解説

この記事でわかること

- 家電量販店における「遠隔接客」の定義

- 遠隔接客システムの選定ポイント

- 家電量販店におすすめの代表的な遠隔接客ツールの特徴

- 導入のステップ

- 導入後に起こりがちな課題と対策

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

広い売り場に多様な商品ジャンル、週末の混雑対応など家電量販店が抱える接客課題は年々複雑化しています。

加えて少子高齢化による人手不足や人件費の高騰といった構造的な課題も重なり、従来の対面接客だけでは十分な顧客対応が難しくなってきました。

こうした背景から近年注目されているのが「遠隔接客」です。

遠隔地にいる専門スタッフがビデオ通話やアバターを通じて来店客に対応するこの仕組みは、接客品質の平準化や業務効率の向上に貢献するとして、大手家電量販店でも導入が進んでいます。

本記事では家電量販店における遠隔接客の基本的な定義や導入が加速している理由、実際の導入事例やツールの選定ポイント、そして導入手順や注意点までを網羅的に解説します。

「自社でも導入を検討しているが、何から着手すべきかわからない」という方に向けて、失敗しないためのチェックポイントも丁寧にご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

家電量販店の遠隔接客とは

家電量販店における遠隔接客とは、来店客が店頭にいながら遠隔地にいるオペレーターとビデオ通話などで接客を受けられる仕組みを指します。

これは従来の対面型接客とは異なり物理的な接客対応を必要とせず、専門知識を持つスタッフが複数店舗を横断して対応できる点が大きな特徴です。

このセクションではまず「遠隔接客」という言葉の意味や類似する概念(リモート接客・オンライン接客)との違いを整理しながら、家電量販店で注目されている背景を解説していきます。

遠隔接客とは?

遠隔接客とは顧客が店舗を訪れているにもかかわらず、現地にいないスタッフがビデオ通話やアバターなどを通じて接客を行う接客手法です。

来店客はタブレットやサイネージ端末を通じてオペレーターと接続し商品説明や提案、疑問点の解消をその場で受けることができます。

遠隔接客にはいくつかの代表的なスタイルが存在します。

1つ目はビデオ通話型で、Zoomや専用の接客アプリを用いて遠隔地にいるオペレーターとリアルタイムで映像と音声によるやり取りができる形式です。

顧客はオペレーターの顔を見ながら会話ができるため、安心感や信頼感を得やすいという特徴があります。

2つ目はアバター型と呼ばれる形式です。

オペレーターの代わりにキャラクターが画面上に登場し、音声や動作を通じて接客を行います。人による接客の負担を軽減しつつ、柔らかい印象を与える演出が可能です。

3つ目は受付自動化型で、タッチパネルや音声案内によって顧客の簡単な質問に自動で対応する仕組みが用いられています。

特に案内業務や一次対応など、標準化された対応が求められる場面で有効です。

家電量販店の遠隔接客導入が進む理由

家電量販店では近年「遠隔接客」の導入が急速に進んでいます。

その背景には売場の広さや取扱商品の多様性、人材不足や接客スキルのバラつきといった接客業務に関するさまざまな課題が存在します。

ここでは家電量販店ならではの構造的な問題とそれらを遠隔接客がどのように解決できるのかを詳しく見ていきましょう。

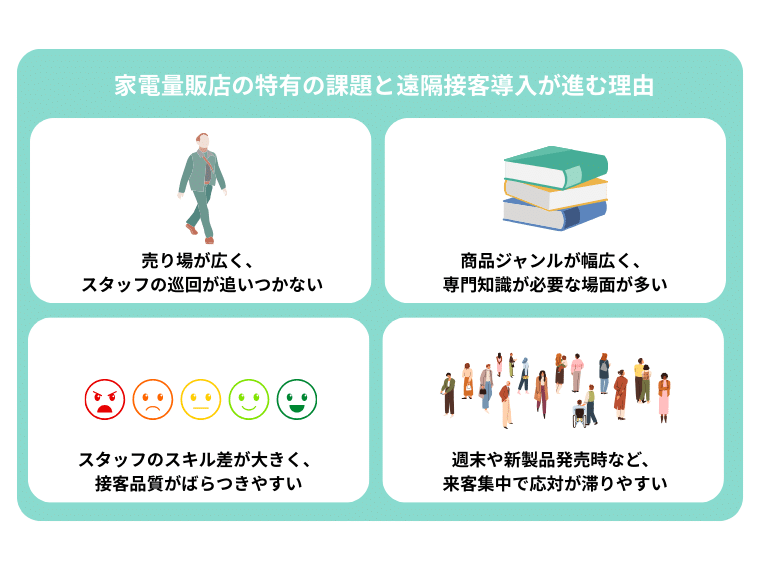

売り場が広く、スタッフの巡回が追いつかない

家電量販店の売場は数百〜数千平方メートル規模に及ぶことが多く、限られた人数のスタッフでは全エリアをカバーするのが困難です。

特にフロア構成が複数に分かれている場合、顧客がスタッフを探すだけでも負担になります。

このような課題に対し遠隔接客システムを導入すれば、フロア内に設置された端末から即時にオペレーターと接続できるため、スタッフ不在による機会損失を防ぐことが可能です。

また1人のオペレーターが複数の端末を一元対応できるため、巡回効率を大きく改善できます。

商品ジャンルが幅広く、専門知識が必要な場面が多い

家電量販店では冷蔵庫や洗濯機などの白物家電から、カメラやPCなどのIT機器まで、取り扱いジャンルが多岐にわたります。

全ての商品に対して店頭スタッフが均一な知識を持つのは現実的に難しく、知識格差による接客品質のばらつきが発生しやすいのが実情です。

遠隔接客であれば本部や専門部署に所属する知識豊富なスタッフが必要なタイミングで複数の店舗へ対応できるため、顧客満足度の向上にもつながります。特に高額商品の購入判断において専門家による丁寧な説明は重要な要素です。

スタッフのスキル差が大きく、接客品質がばらつきやすい

家電量販店ではアルバイトや新人スタッフも多く、経験やスキルの差によって、接客対応のばらつきが課題となっています。

属人的な対応に依存する体制では、顧客満足度に一貫性を持たせるのが難しく、特に複雑な商品説明や比較提案が必要な場面では対応品質が不安定になりがちです。

遠隔接客を活用すれば、一元化された専門オペレーターの誰が対応しても一定水準以上の接客品質を維持することが可能です。

また接客フローを標準化することで、ブランドイメージの統一にも寄与します。

週末や新製品発売時など、来客集中で応対が滞りやすい

週末やセール期間、新製品発売直後など来店客が集中するタイミングでは、スタッフの人数が足りず対応に遅れが出るケースが頻発します。

特に繁忙時間帯においては顧客が長時間待たされることに不満を感じ、購入を断念するリスクもあります。

遠隔接客であれば一時的に応対人数を増やすといった柔軟な対応が可能です。

店舗スタッフが手一杯でも遠隔地のオペレーターが待機していれば、スムーズな案内が継続でき、販売機会の損失を最小限に抑えられます。

なぜ今、家電量販店に遠隔接客が求められているのか?

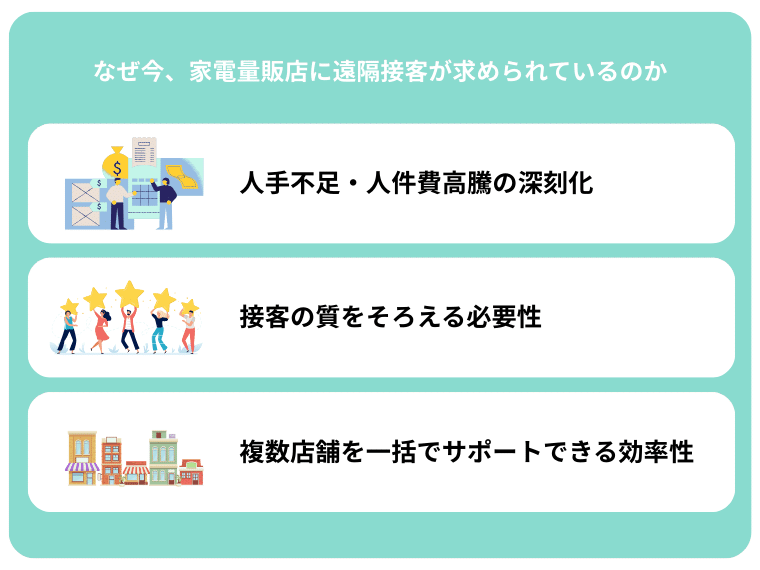

近年家電量販店では経営や業務オペレーション上の課題が顕在化し、従来の接客体制では対応が困難なケースが増えています。

特に人手不足や人件費高騰といった構造的な問題に加え、接客品質のばらつきや多店舗展開の非効率性など多方面での改善が求められる状況です。

ここでは家電量販店が抱える主要な課題と、それらを遠隔接客によってどう解決できるのかについて3つの視点で解説します。

人手不足・人件費高騰の深刻化

日本国内では少子高齢化に伴い労働人口の減少が進んでおり、家電量販店でも十分な人員を確保することが難しくなっています。特に土日祝や夜間など営業時間の幅が広い家電量販店では、安定したシフト体制を維持するだけでも大きな負担です。

加えて最低賃金の上昇や福利厚生コストの増加により人件費の高騰が経営を圧迫しています。こうした中で少ない人員で効率的に接客を実現できる仕組みとして、遠隔接客は有効な選択肢です。

必要なときだけ遠隔オペレーターを稼働させることで労働コストを抑えながら接客機会を確保できるため、費用対効果の高い施策として導入が進んでいます。

接客の質をそろえる必要性

店舗ごとの人材構成やスタッフのスキル差によって接客品質に大きなばらつきが生まれてしまうことは、家電量販店にとって重大なリスクです。特に大型製品や高額商材では、商品知識やヒアリング力が購入決定に直結するため担当者の質に左右されやすくなります。

遠隔接客を導入することで本部や拠点に在籍する専門スタッフが複数店舗を横断的にカバーし、接客レベルを統一することが可能になります。結果としてどの店舗でも均一な顧客体験を提供できる環境が整い、企業全体としてのブランド信頼にも寄与します。

複数店舗を一括でサポートできる効率性

家電量販店は広域に多店舗を展開しているケースが多く、それぞれの店舗に十分な人材を配置するには莫大なコストがかかります。特に専門性の高い商品カテゴリについては各店舗にスペシャリストを常駐させるのが難しく、販売機会を逃してしまうこともあります。

この点において、遠隔接客は複数の店舗を一括でサポートできる効率性が大きな強みです。限られた人材を集約し必要なときに必要な場所へ対応させることができるため、人員リソースの最適配置が実現します。

また繁忙期や新製品発売時など、一時的に需要が増すタイミングにも柔軟に対応できるという点でも導入メリットは非常に大きいといえるでしょう。

家電量販店で使える遠隔接客システムの選び方

遠隔接客の導入を検討する際、どのようなシステムを選べばよいのかは担当者にとって重要な検討課題です。市場にはさまざまなタイプのシステムが存在しておりそれぞれ機能や費用、導入目的への適合度が異なります。

このセクションではシステム選定時に押さえるべき判断ポイントと、実際に導入実績のある代表的なサービス例を紹介します。費用対効果や店舗規模に合わせた適切なシステム選びの視点を持つことで、遠隔接客導入の成功確率を高めることができます。

家電量販店が導入時に見るべき選定ポイント

遠隔接客システムを導入する際には、単に費用の安さや知名度といった表面的な要素だけでなく、実際の運用シーンを想定したうえで複数の視点から比較検討することが重要です。ここでは導入を検討する際に必ず押さえておきたい5つの比較ポイントについてそれぞれ詳しく解説します。

| 選定ポイント | 確認すべき内容 |

| 導入費用と運用コストの目安を把握 | 初期費用(機器・設定・回線)と月額費用(ライセンス・保守・通信)を含めてトータルで確認 |

| 操作性とUIの分かりやすさ | ITリテラシーが低いスタッフでも直感的に操作でき、研修負荷が少ないか |

| 接続の安定性 | 推奨端末・通信方式、稼働実績を含め映像や音声など安定した接続環境を提供できるかどうか |

| サポート体制と導入実績 | 問い合わせ方法や対応時間、リモート/オンサイト対応の有無、家電量販店での導入実績 |

| 店舗規模や目的に合っているか | 大型店なら複数フロア・専門商品対応、中小店ならシンプル機能重視。目的(売上拡大・品質均一化・効率化)に適合するか |

導入費用と運用コストの目安を把握する

遠隔接客システムの比較においてまず確認すべきなのが、初期費用と月額コストの全体像です。

初期費用にはタブレットやカメラなどの機器代のほか、システム設定費用や必要に応じた通信回線の整備費などが含まれます。

一方月額のランニングコストには、ライセンス利用料や保守・サポート費用、通信料などがかかるのが一般的です。

導入時の価格だけを見て判断すると結果的に月額費用が高くなり、運用負担が想定以上になるリスクもあるため長期的なスパンでトータルコストを算出し、予算内に収まるかを確認する必要があります。

操作性とUIの分かりやすさ

現場のスタッフが日常的に利用することを前提とする遠隔接客システムにおいては、操作のしやすさやUIの設計も非常に重要な比較ポイントです。

特にパート・アルバイトやITリテラシーが高くないスタッフでも迷わず使えるような直感的な操作性が求められます。

UIが複雑だったり操作に専門的な知識を要したりすると、研修負荷が高まり現場への定着が進みにくくなる可能性があります。

マニュアルを見なくても基本操作が理解できるようなシンプルな設計であるかどうかは、導入の成否を左右する大きな要素です。

接続の安定性

遠隔接客ではタブレット端末やモニターを介したリアルタイムの映像・音声コミュニケーションが基本となるため、システムの接続安定性は顧客体験に直結します。

画面が頻繁に止まったり音声が途切れたりするようでは、顧客のストレスや不満を招き、せっかくの接客機会を逃すことにもつながりかねません。

システムを比較する際には、端末の推奨スペックや対応する通信方式や過去の稼働実績におけるトラブル発生頻度といった要素も含め、安定した接続環境を提供できるかどうかを見極めることが重要です。

サポート体制と導入実績

万が一のトラブルや操作不明点が発生した際、すぐに対応してくれるサポート体制が整っているかどうかは継続的な運用を支える大きな安心材料になります。

問い合わせ方法や対応可能な時間帯、リモート・オンサイトいずれのサポートが受けられるかといった点も、比較時に必ず確認しておきたい要素です。

また過去に家電量販店での導入実績があるかどうかも判断基準になります。

同業での実績が豊富なベンダーであれば現場特有の課題や運用フローを理解しており、導入から定着までのサポート精度も高いと考えられます。

店舗規模や目的に合っているか

最後に比較時に意識すべきなのが、自店舗の規模や導入目的にシステムがマッチしているかどうかという点です。

例えば大型店舗であれば複数フロアをカバーする機能や専門商品に対応した複数接続型のシステムが求められるでしょう。

一方中小規模店舗では、省人化や一次対応の効率化を目的にシンプルな機能に特化したシステムの方が適しているケースも少なくありません。

また導入目的が「売上拡大」「接客品質の均一化」「業務の効率化」のいずれであるかによっても重視すべき機能やサービス内容は異なります。

店舗の課題や導入背景を明確にしたうえで、それに見合うシステムを選定する視点が不可欠です。

家電量販店におすすめの遠隔接客システムを紹介

遠隔接客の活用は家電量販店における人手不足や、専門スタッフの配置難といった課題を解消する有効な手段として注目されています。

しかし遠隔接客といっても受付業務を効率化するものや、専門的な商品説明に特化したものなど種類はさまざまで、どのシステムを導入すべきか判断に迷うケースも少なくありません。

ここでは代表的な3つのサービスを取り上げ、それぞれの仕組みや特徴、活用シーンを整理します。

具体的なサービスの違いを理解することで自社の規模や目的に最適なシステムを選ぶための参考になるはずです。

Smart at reception OneTouch

Smart at reception OneTouchはタブレットを設置するだけで遠隔接客が可能になるシステムです。

来店客は端末をワンタッチするだけで即座にオペレーターと接続できるため、導入のしやすさが特徴といえます。

店舗スタッフが不在の時間帯でもスムーズな案内ができ、一次受付や窓口対応を効率化したい店舗に特に適しています。例えば家電量販店のカウンター受付や修理相談窓口などに活用でき、省人化と顧客満足度の両立を実現できるでしょう。

資料ダウンロードはこちらLiveCall

LiveCallはタブレット越しに専門スタッフが遠隔で接客を行えるオンライン接客サービスです。

ビックカメラをはじめとする家電量販店で実際に導入されており、来店客は売場に設置された端末から呼び出すことで即座に商品説明を受けられる仕組みになっています。

リアルタイムで映像と音声を用いた詳細な商品説明が可能で複数の売場を横断的にサポートできるため、限られた人員でも効率的に接客を提供できます。

特に高付加価値商品の提案や説明に強みを発揮し、顧客体験の向上につながっています。

TimeRep

TimeRepは、アバターを活用したリモート接客システムであり、リアル店舗の接客業務を遠隔で実施することで、店舗の省人化・無人化を実現するクラウドサービスです。

これにより、人件費の高騰や人手不足、来客数の波による人員計画の困難といった店舗運営の課題を解決し、収益改善に貢献します。

オペレーター1名で複数拠点の対応が可能となり、シナリオを用いた効率的な接客や、時間や場所に縛られない多様な働き方を実現することで、人財活用にも繋がります。

また、専用機材不要で手軽に導入できる点も特徴です

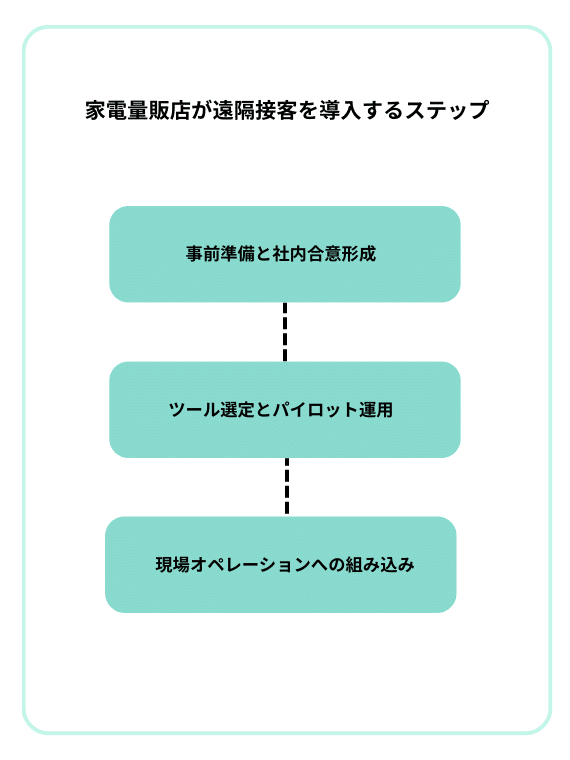

家電量販店が遠隔接客を導入するステップ

遠隔接客の導入は、一度機器を設置すれば終わるという単純なプロセスではありません。

目的の明確化からシステム選定、現場運用への定着まで段階的かつ計画的に進めることが導入成功のカギとなります。

このセクションでは導入を担当する店舗責任者や本部の企画担当者が、「どこから手を付ければよいか」「どのような手順を踏むべきか」を理解できるように3つのステップに分けて解説します。

事前準備と社内合意形成

まず最初のステップは導入の目的を明確化し、社内で合意形成を図ることです。

現場の課題を整理したうえでなぜ遠隔接客が必要なのか、導入によって何を改善したいのかを言語化し、経営層や現場スタッフの双方と目的を共有します。

特に経営層からは費用対効果の説明が求められやすいため、人手不足や接客品質の課題に対して遠隔接客がどのように効果をもたらすのかを具体的に示す必要があります。

また現場スタッフには新しい業務が追加されることへの不安があるため、役割や業務変化を丁寧に説明し納得感を得ることが重要です。

この段階では小規模な試験導入(PoC)や費用試算の準備も並行して進めることで、意思決定をスムーズに進めやすくなります。

ツール選定とパイロット運用

次のステップは実際に使用するツールの選定とパイロット運用の実施です。

ここでは自社の店舗規模・顧客層・導入目的に合致したシステムを選び、いきなり全店導入するのではなく一部店舗でのテスト導入から始めるのが定石です。

パイロット運用では、接続の安定性や機器操作のしやすさ、スタッフの業務負担の変化や操作習熟度、顧客の反応(呼び出し率、満足度、離脱防止など)の観点で効果検証を行うことが求められます。

パイロット導入で得られたデータをもとに必要な改善点を洗い出し、システムベンダーと調整したうえで本導入に向けた体制構築を進めていきます。

現場オペレーションへの組み込み

最後のステップは遠隔接客を現場の業務フローに組み込み、日常業務として定着させるプロセスです。

ツールの導入が完了した後も現場での運用設計が不十分であれば、機器が放置されてしまうリスクがあります。そこで必要になるのがオペレーターと現場スタッフ間の役割分担や連携ルールの明確化です。

例えば顧客からの呼び出し方法、接客開始から完了までの流れ、トラブル発生時の対応フローなどを定めた運用マニュアルを整備しておくことが重要です。

また導入初期は現場での混乱を防ぐために、想定される問い合わせやエラー対応のケーススタディを共有しておくと効果的です。

この目的は遠隔接客を特別な業務ではなく、既存業務の一部として自然に組み込める状態にすることです。

そのためには継続的なフィードバックと改善のサイクルを取り入れながら、店舗ごとの課題に柔軟に対応していく姿勢が求められます。

家電量販店の遠隔接客で失敗しないためのチェックポイント

遠隔接客の導入は業務効率化や接客品質の向上など多くのメリットが期待できる一方で、準備や運用が不十分なまま進めてしまうと想定していた成果が得られず、現場に混乱を招くリスクもあります。

このセクションでは実際の導入現場で起こりがちな失敗例をもとに、導入前後で押さえておきたいチェックポイントを解説します。

あらかじめ注意点を理解しておくことで、遠隔接客をスムーズに定着させるための備えを整えることができます。

スムーズに運用するための体制づくり

遠隔接客を導入する際はシステム面だけでなく、現場・オペレーター・本部それぞれの立場から見た運用体制を整えることが欠かせません。

特に導入初期は「使い方が分からない」「誰が対応すべきか曖昧」などの混乱が起きやすく、結果として顧客に不便を与えてしまうケースも少なくありません。

スムーズな立ち上げを実現するためには事前に各部署の役割分担を明確にし、トラブル時の対応ルールや情報共有の手段を定めておくことが重要です。

また初期段階では本部が主導して定期的な現場ヒアリングを行い、運用上の課題や改善点を吸い上げる体制も構築しておくと、継続的な改善につなげやすくなります。

スタッフ教育と運用ルールの整備

どれほど優れたシステムを導入しても現場スタッフが正しく理解・活用できなければ意味がありません。

導入時には遠隔接客ツールの基本操作、接客フロー、トラブル時の対応方法などを店舗スタッフ・オペレーター双方に対して丁寧に共有する必要があります。

特に店舗スタッフと遠隔オペレーターの連携が必要な場面では「誰が・いつ・どう対応するのか」を明文化した運用ルールが重要です。

これにより対応の属人化や混乱を防ぎ、接客品質のばらつきも最小限に抑えられます。

スタッフへの研修やOJTも導入初期だけでなく継続的に行い、システムの活用スキルを社内に根付かせていくことが求められます。

顧客体験を損なわない運用フローの確認

遠隔接客ではシステムの使いやすさや操作のスムーズさが直接的に顧客満足度に影響します。

接続までに時間がかかったり、映像・音声が不安定だったりすると店舗での買い物体験がストレスになり、購買意欲の低下を招く恐れがあります。

そのため事前に呼び出し操作から接客完了までの一連の流れをシミュレーションし、待ち時間の短縮・操作手順の簡略化・映像や音声の品質確保など、顧客側の負担が最小限になるように設計することが必要です。

UX(ユーザー体験)の視点から運用フローを見直すことが遠隔接客の定着と成果につながります。

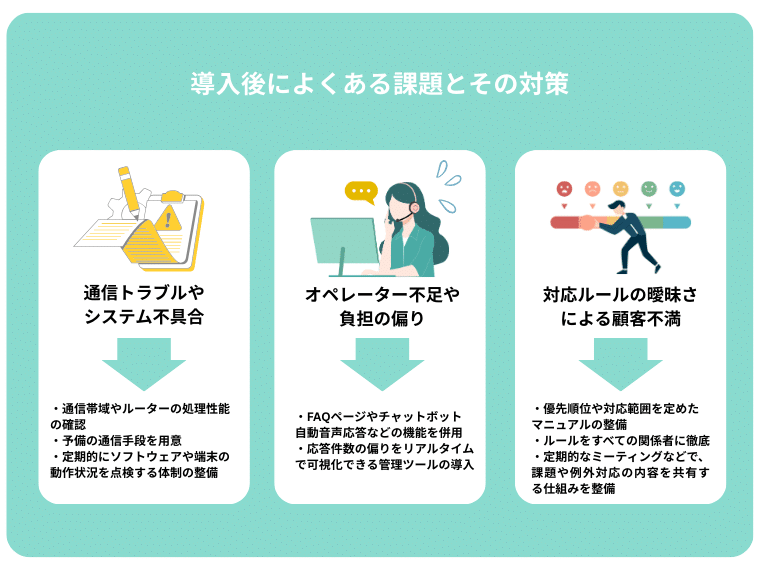

導入後によくある課題と対応策

遠隔接客は業務効率化や接客レベルの平準化といった面で大きなメリットがありますが、実際に現場で運用を開始すると思わぬトラブルや負担が発生するケースも少なくありません。

特に家電量販店のように売り場が広く多様な商品を扱う業態では、導入後の課題を見越した準備が不十分だとかえって混乱や不満を招くことになりかねません。

このパートでは家電量販店で起こりやすい典型的な失敗パターンとそれに対する実践的な対応策を紹介します。

通信トラブルやシステム不具合

遠隔接客システムは店舗のネットワーク環境に依存して稼働するため、通信状態が不安定だと映像や音声の品質が低下し顧客とのスムーズなコミュニケーションが妨げられる恐れがあります。

接続の途中で画面がフリーズしたり、音声が途切れたりすれば顧客の不信感を招き、せっかくの接客機会を逃すことにもつながりかねません。

こうしたトラブルを防ぐためにはあらかじめ通信帯域やルーターの処理性能を確認し、必要に応じて通信インフラの強化を行うことが重要です。

また予備の通信手段を用意しておけば、万が一の障害時にも接客対応を継続できます。

更にシステムベンダーと連携し、定期的にソフトウェアや端末の動作状況を点検する体制を整えておくことで、未然に不具合を防ぐ仕組みが構築できます。

オペレーター不足や負担の偏り

遠隔接客をスムーズに運用するにはオペレーターの適切な配置と稼働管理が欠かせません。

しかし土日やセール時などの繁忙期には来店客が一気に増えるため、オペレーターへの対応依頼が集中し接続までに待ち時間が生じることがあります。

また人員が限られる中で特定のオペレーターに対応が偏る状況が続けば、疲弊やモチベーション低下にもつながりかねません。

こうした負荷の集中を避けるためにはFAQページやチャットボット、自動音声応答などの機能を併用しオペレーターが対応しなくても済む問い合わせを極力減らす工夫が必要です。

加えて応答件数の偏りをリアルタイムで可視化できる管理ツールを導入すれば、稼働バランスの調整も行いやすくなります。

対応ルールの曖昧さによる顧客不満

遠隔接客は従来の対面接客とは異なる運用フローを伴うため、対応ルールが明確に定義されていない状態で運用を開始すると現場ごとに判断が分かれ、顧客対応にばらつきが出るリスクがあります。

例えばどのような相談内容を遠隔オペレーターに対応させるのか、店頭スタッフとどこまで連携するのかといった判断基準が共有されていないと、顧客の不満につながるケースが少なくありません。

このような問題を防ぐにはあらかじめ想定される接客パターンを洗い出し、優先順位や対応範囲を定めたマニュアルを整備しておくことが必要です。

更にそのルールをすべての関係者に徹底し、スタッフ間で共通認識を持つことで、対応品質のばらつきを最小限に抑えられます。

また定期的なフィードバックミーティングなどを通じて、運用上の課題や例外対応の内容を共有する仕組みを整えることも顧客満足度の安定につながります。

家電量販店の遠隔接客導入事例

遠隔接客の有効性を理解するうえで、実際に導入を進めている家電量販店の事例は非常に参考になります。

特に導入の背景や目的、導入後の効果といった具体的な情報を知ることで、自社の店舗においてもどのように活用できるかをイメージしやすくなります。

このセクションでは実際に遠隔接客を導入して成果を上げている家電量販店の事例を2つ取り上げ、それぞれの導入のポイントや活用方法、得られた効果について解説します。

LiveCall × ビックカメラの導入事例

ビーモーション株式会社は、ビックロ、コジマなどの家電量販店の店頭で、ダイソン製品のビデオ通話サービス**「LiveCall」を導入しました。

来店客は売り場に設置された端末をワンタッチするだけで、専門知識を持つダイソンのエキスパートから詳細な製品説明や実演を受けられます。

この手軽なオンライン接客は、「お店より落ち着いて質問できる」「自宅で便利」と顧客から高い評価を得ており、深い製品理解が購買意欲の向上にも直結します。

店舗側も「慢性的な人材不足」や「感染症対策」といった課題を解決できるため、顧客と店舗双方にメリットのある先進的な事例となっています。

参照:https://livecall.jp/post/review/dyson-biccamera/

ブラザー販売 × 家電量販店

ブラザー販売は、プリンター販売における地方・郊外店舗での接客リソース不足とコロナ禍の非接触ニーズに応えるため、「接客オンデマンド」を導入しました。

お客様は店頭のQRコードを読み込むだけで、専門販売員から詳細な製品説明や実演を受けられ、高性能・多機能なプリンターへの深い理解と購買意欲の向上に繋がっています。

これにより、これまで説明が行き届かなかったお客様へのアプローチが可能になり、ブラックボックスだった売り場の顧客行動データ可視化を実現。

最適な商品展開や新商品開発に繋がる新たなマーケティング手法としても期待されています。

店舗の人材不足解消やお客様への丁寧な接客提供に貢献し、オンラインとオフラインを融合した新しい購買体験を提供しています

参照: https://www.bemotion.co.jp/ondemand/case/brother/

まとめ

本記事でご紹介したように、家電量販店における遠隔接客は、もはや特別なものではなく、顧客満足度の向上と店舗の売上アップを両立させるための重要な一手となっています。

専門知識を持つスタッフがどこからでも接客できる体制は、人材不足という深刻な課題を解決し、顧客には時間を気にせず相談できるという新たな価値を提供します。

もし貴社が「販売機会の損失」や「人材不足」といった課題に直面しているのであれば、ぜひ一度、遠隔接客システムの導入をご検討ください。

M-SOLUTIONSが提供する「Smart at reception OneTouch」は、本記事で紹介した成功事例のように、直感的な操作で誰でも簡単に利用できるのが特長です。

貴社のビジネスを加速させる、新しい接客の形を一緒に作り上げていきましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)