ブログ

生成AIの種類は?2026年に知っておきたい7タイプの特徴と使い分けを徹底解説

この記事でわかること

- 生成AIの基本概念と、従来の認識系AIとの違い

- 生成AIの主要7種類(テキスト/画像/動画/音声/音楽/コード/会話)の特徴と活用シーン

- 生成AI主要7種類の代表ツール

- 生成AIの選び方

- 生成AIを導入する前に知っておきたい注意点

- 2026年注目の生成AIツール

ChatGPTの基本と使いこなすコツをまとめた資料を提供中!

Chat GPT以外の生成AIを活用する際の参考としてもご活用ください!

生成AIの進化が加速する中、「どの種類のAIを選べばよいか分からない」「画像や音声のAIって何が違うの?」と悩む方も増えています。

ビジネス現場では文章の要約から動画編集、BGM制作まであらゆる領域で生成AIの導入が進んでいますが、それぞれの種類の違いや強みを理解していないと期待した効果を得られない可能性もあります。

本記事では生成AIをテキスト、画像、動画、音声、音楽、コード、会話の7種類に分類し、それぞれの特徴と活用シーンをわかりやすく解説します。

また用途別に最適な無料・有料の代表ツールも紹介。

選び方や注意点も網羅しているため、初心者から導入検討中のビジネスパーソンまで幅広く役立つ内容となっています。

生成AIをうまく使いこなすために、まずはその種類と違いを正しく理解するところから始めましょう。

また、kintone×AI連携サービスについて詳しく知りたい方はこちらの記事をまずはご覧ください。

目次

生成AIの種類とは?基本をわかりやすく解説

生成AIはテキストや画像、音声、動画など、さまざまな情報を人間の代わりに創り出す人工知能として急速に進化しています。

従来のAIがデータを「判別する」「分類する」役割だったのに対し、生成AIは新たなコンテンツを「生み出す」点が大きな違いです。

この技術はビジネスや教育、医療、エンタメなど幅広い分野で活用されており、業務効率化や創造性の拡張にも貢献しています。

この記事ではまず生成AIの基本的な考え方と特徴を押さえたうえで、現在広く使われている代表的な種類について順を追って紹介していきます。

そもそも生成AIとは何か

生成AIとは大量のデータを学習することで、そのパターンをもとに新たな情報を自動的に生成する人工知能を指します。

例えばユーザーが入力した質問に対して自然な文章で回答を作り出す、写真のようにリアルな画像を描き出す、あるいは人間の声に近い音声を合成するなど、これまでは人の手で行っていたクリエイティブな作業をAIが代替できるようになっています。

このような生成AIは従来のAIと比べて応用範囲が広く、より創造的な分野に活用されることが特徴です。

分類や推論といった認識中心のAIに対し、生成AIは表現や創作を担います。

その結果、企業の業務効率化だけでなく個人のアイデア実現にも貢献できるようになりました。

生成AIの種類は大きく7つに分かれる

生成AIは活用シーンによって多様な種類に分かれており、目的に合った使い分けが欠かせません。

特にビジネスやクリエイティブの現場ではAIごとの特性を理解しておくことで、業務効率や表現力を大きく高めることができます。

なかでも現在主流となっているのが、テキスト・画像・動画・音声・音楽・コード・会話の7つの分野です。

これらはそれぞれ異なる生成対象と活用方法を持っており、導入効果にも違いが見られます。

この章ではこの7種類の生成AIの特徴を具体的に解説していきます。

テキスト生成AI|文章作成や要約の定番

テキスト生成AIはユーザーの指示に応じて自然な文章を自動で作成することができる技術です。

近年では文章の作成や要約、キャッチコピーの生成、メール文面の作成など幅広い業務で活用されており、ライティング作業の大幅な効率化に貢献しています。

この種類の生成AIは企業のコンテンツマーケティングや営業資料の作成、教育現場での作文支援など、テキストを扱うあらゆる分野において実用化が進んでいます。

キーワードを入力するだけで構成や文体を自動で整えてくれるため、ライターやマーケティング担当者だけでなく、文章作成に慣れていないビジネスパーソンにとっても心強い味方となります。

文章作成の時間を短縮しながら内容の質も確保したいというニーズに対して、テキスト生成AIは非常に有効な選択肢です。

画像生成AI|ビジュアル素材を簡単に作成

画像生成AIはテキストによる指示やプロンプトをもとに、静止画を自動で作成する技術です。

近年はクオリティの高い画像が短時間で生成できるようになり、広告やプレゼン資料、SNS投稿用のビジュアルなど、あらゆるビジネスシーンで活用が広がっています。

画像生成AIはビジュアル面の課題に強く、例えばイラスト作成に時間がかかる、訴求力のある素材が手に入らないといった状況で威力を発揮します。

具体的には広告バナー、商品イメージのモックアップ、記事のアイキャッチ画像など用途は多岐にわたります。

動画生成AI|編集・作成の自動化が進む

動画生成AIは映像の編集や作成を自動化する技術で、映像コンテンツの制作工程を大幅に効率化できる点から注目が集まっています。

従来は高度なスキルや専用ソフトを必要としていた動画編集も、今ではAIによってナレーション付きの説明動画やプレゼン用映像を誰でも簡単に作成できるようになりました。

このAIは例えば元の静止画を動かしたり、効果音やBGM付きの動画を作成したりすることができます。

特にマーケティングや教育の現場では、短時間で質の高い映像コンテンツを量産できる手段として導入が進んでいます。

音声生成AI|ナレーションや会話音声を生成

音声生成AIは入力したテキストをもとに人間のような自然な音声を合成する技術であり、ナレーション作成や自動音声ガイド、動画の音声吹き替えなどさまざまな用途で活用が進んでいます。

近年の音声生成AIは単に文章を読み上げるだけでなく、話者の感情や話し方の抑揚、間の取り方まで自然に再現することが可能です。

そのためユーザーに対して違和感の少ない、親しみやすい音声コンテンツを提供できるようになりました。

特に複数言語への対応や話者の声質選択が可能なツールも増えており、グローバル展開を目指す企業や地方自治体の多言語案内システムなどでも導入が進んでいます。

音楽生成AI|作曲やBGM制作を自動化

音楽生成AIはテキストや音声の指示、あるいは既存のメロディやコード進行をもとに新しい楽曲を自動で生成する技術です。

ジャンルやテンポ、雰囲気を指定するだけでBGMや効果音を短時間で作り出すことができ、映像制作やゲーム開発、広告業界をはじめとするクリエイティブ分野での活用が進んでいます。

また、著作権リスクを避けつつオリジナル楽曲を手軽に入手できる点も強みであり、プレゼン資料や動画の演出強化、ポッドキャストや配信の音響演出など幅広いシーンで導入が拡大しています。

従来は専門的な作曲スキルや制作時間が必要だった音楽制作を効率化できるため、プロのクリエイターだけでなく音楽制作の経験がない人にとっても新しい表現の可能性を広げる手段となっています。

コード生成AI|プログラミングを自動化

コード生成AIは自然言語での指示やコメントをもとにプログラミング言語によるコードを自動で生成する技術で、開発現場の生産性を大きく向上させる存在として注目されています。

ソースコードの記述には専門知識や手作業による検証が不可欠でしたが、コード生成AIの登場により開発初心者から上級エンジニアまで、幅広い層が効率的にシステムやアプリケーションの構築を行えるようになっています。

この技術は具体的な機能要件や設計内容を自然言語で入力するだけで、目的に沿ったコードを生成し、さらに補完やエラー修正の提案まで行ってくれることが特徴です。

会話AI(チャットAI)|人間らしい対話を実現

会話AIは人間との自然な対話を実現するために設計された人工知能であり、チャットボットやバーチャルアシスタントとして多くの企業やサービスに導入されています。

ユーザーの質問に応じて即座に返答を返したり、会話の文脈を理解してやりとりを継続したりする能力を持ち、カスタマーサポートや業務支援ツール、教育分野など、活用の場は年々広がりを見せています。

このAIの最大の特長は単なる定型文の応答にとどまらず、対話の流れやユーザーの意図をくみ取った応答ができる点にあります。

生成AIの用途別おすすめツール

生成AIには多くの種類が存在しますが、それぞれの種類において代表的なツールやサービスが存在します。

これらのツールは用途や目的によって機能や強みが異なるため、自分に合ったツールを選ぶことが重要です。

例えばテキスト生成を得意とするツールであっても要約に強いもの、調査に強いものなどその特性はさまざまです。

ここではテキスト・画像・動画・音声・音楽・コードといった主要なカテゴリごとに、代表的なツールの特徴や活用シーンを紹介していきます。

どのツールを選ぶかによって業務効率やアウトプットの質が大きく変わるため、導入前の比較検討の参考にしてください。

テキスト生成AIの代表ツールと使い方

テキスト生成AIは文章作成や要約、メール文の下書き、プレゼン資料の原稿作成などあらゆる言語業務を支援する強力なツールです。

業務での導入を検討する場合には、各ツールの特徴や出力傾向を理解しておくことが成果につながります。

ここでは代表的な3つのツールChatGPT、Claude、Geminiについて詳しく解説します。

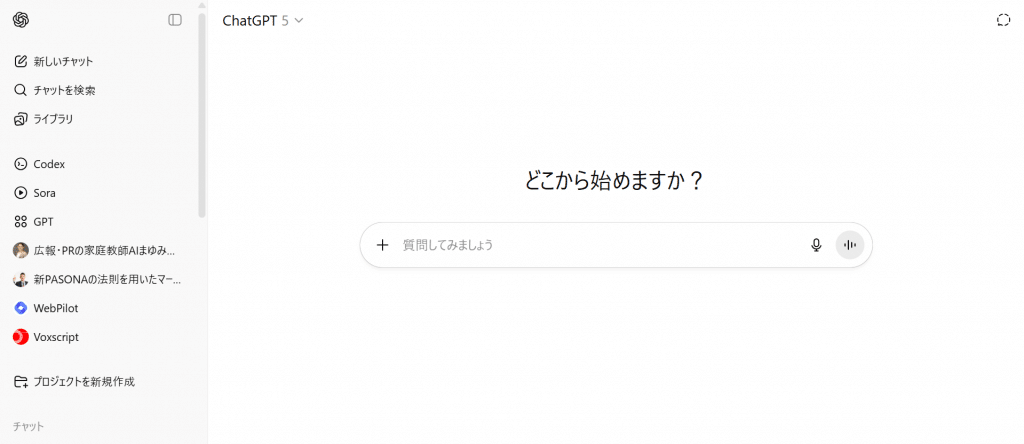

ChatGPT|自然な文章生成の王道ツール

ChatGPTは、OpenAIが提供する自然な対話と豊かな表現力が特長の汎用型AIです。

日常会話からビジネス文書、キャッチコピーまで幅広い言語タスクに対応し、文体やトーンの調整にも柔軟に対応できます。

例えばプロンプトに合わせてSNS投稿の案出しから企画書の骨子づくりまで、短時間でこなすことが可能です。

精度の高い指示を与えれば構成案の作成や長文執筆も非常にスムーズに行えます。

ChatGPTは「文章を大量に・自然に・素早く」生成したい場面において、最も信頼できるツールの一つです。

またChatGPTは他のツールとの連携も可能なため、自社で既に運用しているツールと組み合わせることでさらに業務効率を高められる可能性があります。

特にkintoneを活用している企業には以下の記事もおすすめです。

Claude|長文・要約に強い次世代型AI

Claudeは、Anthropicが提供する長文の処理能力に優れた次世代型のテキスト生成AIです。

他のAIよりも大規模なテキストを一度に読み込めるため、複雑な構造の文書や数万字に及ぶ議事録なども一括処理できます。

実際に企業の会議記録を要点ごとにまとめる、複数資料を俯瞰して要約するといった用途では、他ツールよりも高精度な出力が得られる傾向があります。

Claudeは「長さ」や「複雑さ」に強く、情報量の多い業務資料や調査レポートの自動処理に特化したAIです。

Gemini(旧Bard)|Google連携が強みの多機能型AI

GeminiはGoogleが開発したAIで検索エンジンとの連携による情報収集力が際立っています。

リアルタイムのウェブ情報や信頼性の高いGoogleの検索アルゴリズムを活かして、常に最新の知見に基づいた回答が得られます。

例えばSEO記事の構成案づくりや調査型コンテンツの下調べでは、他ツールに比べて圧倒的にスピーディかつ正確な情報整理が可能です。

加えてGoogleドキュメントやGmailとの連携も強力で日常業務との相性も良好です。

Geminiは「調査+執筆」の両方を短時間でこなしたいビジネスパーソンに適したツールです。

画像生成AIの代表ツールと活用シーン

画像生成AIは言葉による指示から視覚的なコンテンツを瞬時に作り出すことができ、Webデザインや広告、SNS運用など、ビジュアルが求められる多くの業務で注目されています。

プロンプトを入力するだけで目的に合った画像が出力されるため、デザイナー以外の人でも高品質なビジュアルを制作できる点が大きな魅力です。

ここでは画像生成AIの中でも特に人気の高いツールである、DALL·E 3とAdobe Fireflyについて、その特徴や活用シーンを詳しく解説します。

DALL·E 3|文章から直感的な画像を生成

DALL·E 3はOpenAIが開発した画像生成AIであり、自然な言語をもとに高品質な画像を生成する能力に優れています。DALL·E 3はChatGPTと連携して動作できるため、曖昧なプロンプトでも意図を的確に解釈し、細部まで反映した画像を出力してくれます。

例えば「秋の森の中で読書している猫」というような抽象的かつ具体性に乏しい指示でも、構図・配色・雰囲気にまで配慮された完成度の高いイラストが生成されます。

プロンプトを修正しながらリアルタイムでブラッシュアップできる点も初心者にとっては大きな利点です。

DALL·E 3は「思いついたイメージをそのまま形にしたい」ときに最適な、直感的な操作性と高い表現力を併せ持った画像生成ツールです。

DALL-E 3で作成した画像サンプル「秋の森の中で読書している猫」

Adobe Firefly|商用利用を意識した高品質ツール

Adobe Fireflyはクリエイティブ業界で実績のあるAdobe社が提供する画像生成AIで、商用利用を前提に設計されていることが大きな特長です。

なぜなら学習に使用された画像がすべて著作権上の問題がない素材に限定されているため、商業プロジェクトでも安心して使用できる体制が整っているからです。

例えばWebバナーやLPのキービジュアル制作においても生成画像をそのまま商用出稿用素材として使用でき、ライセンス確認や追加加工の手間を省くことができます。

PhotoshopやIllustratorとの親和性も高く、プロの制作フローにも自然に組み込めます。

Adobe Fireflyは「クオリティ」「ライセンス安全性」「ツール連携」の3点を重視するプロフェッショナル向けの画像生成ツールと言えるでしょう。

動画生成AIの代表例と特徴

動画生成AIは映像制作における編集や合成、アニメーション生成などを自動化することで、映像コンテンツの制作時間を大幅に短縮できるツールとして注目されています。

これまで専門知識や高度なソフトウェアが必要だった作業も、誰でも簡単に操作できるようになり個人から企業まで幅広い層に導入が進んでいます。

ここでは動画生成AIの中でも人気の高いRunwayとPictoryの2つのツールについて、その特徴と活用シーンを解説します。

Runway|動画編集の自動化に強い多機能AI

RunwayのGen-4は映像編集やVFX(視覚効果)をAIの力で自動化できる、先進的な動画生成プラットフォームです。

Runwayはテキスト入力から動画の生成・編集まで一貫して行える機能がそろっており、実写映像の背景除去や人物の合成といった高度な編集作業も簡単に実現できます。

例えばプロモーション動画やSNS用の短編映像の中で、特定のオブジェクトだけを残して背景を削除したり、動画の一部をAIによって補完・修正したりといった作業も複雑な手順なしで実行できます。

Runwayは「映像制作の自由度を高めながら、編集工数を減らしたい」と考える人にとって、非常に頼れるオールインワン型の動画生成AIです。

Pictory|文字起こしから映像化まで一気通貫

Pictoryは文章ベースのコンテンツから自動で動画を生成できるツールであり、特にテキストやスクリプトを活用した動画制作に適しています。

AIが文章を読み取り、その内容に合った映像・BGM・字幕を自動的に組み合わせてくれるため、動画編集のスキルがなくても簡単に完成度の高い動画を作成できるからです。

例えばブログ記事や記事広告をもとにナレーション付きの動画を作成したり、セミナー内容の要点を動画化して社内共有用にまとめたりといった業務において、スピードと手軽さの両立が可能になります。

Pictoryは「テキスト資産を最大限に活用し、視覚コンテンツへと転換したい」ユーザーにとって理想的なソリューションとなります。

音声・音楽生成AIの進化と活用法

音声および音楽生成AIは近年急速に進化しており、ナレーションやBGMなどの音響素材を手軽にかつ高品質に制作できる環境が整いつつあります。

音声合成ではリアルな人間の声を再現できる精度が高まり、音楽生成ではジャンルや気分に合わせたオリジナル楽曲の自動作成が可能になっています。

ここでは音声生成に強いVoicepeakと音楽生成に特化したSoundrawの2つのツールについて、その特長と実用性を紹介します。

Voicepeak|多言語・高品質の音声生成

Voicepeakは高品質な音声合成を得意とするAIツールであり、ナレーション制作や読み上げコンテンツの自動化において非常に有効です。

Voicepeakは日本語を含む複数言語に対応しており、話者の感情表現や抑揚、スピードの調整まで細かく制御できるため、自然で聞き取りやすい音声が簡単に作成できます。

例えばeラーニング教材やWeb動画の音声ガイド、観光案内の多言語音声などに活用されており、ナレーターを毎回手配する必要がなくなることで制作コストと時間の大幅な削減が実現できます。

Voicepeakは「品質とコントロール性の両立」を求める現場において、プロ品質の音声を安定的に供給できる実用性の高いツールです。

Soundraw|ジャンル選択で音楽生成が可能

Soundrawはユーザーが選んだジャンルやシーンに合わせてBGMや楽曲を自動生成するAIツールで、商用利用も前提とした設計が特長です。

数クリックで構成の異なる複数の楽曲パターンを生成できるだけでなく、メロディや構成を部分的に調整する編集機能も搭載されており、目的に合わせて音楽を自在に仕上げられます。

例えば企業のプロモーション動画やYouTubeチャンネル、イベント映像などに合うBGMをその場で作成・導入できるため、音楽素材の調達にかかる手間とコストを一気に解消できます。

ライセンスの明確さや著作権対策が整っている点もビジネス利用における安心材料です。

Soundrawは「短時間で・安心して・目的に沿った音楽を手に入れたい」クリエイターにとって、非常に強力な制作パートナーと言えるでしょう。

コード生成AIの特徴と活用例

コード生成AIは自然言語での指示やコメントをもとにプログラミングコードを自動で作成する技術であり、ソフトウェア開発における生産性を大幅に向上させる手段として注目されています。

特にエンジニア不足や開発スピードの加速が求められる現場では反復的な作業やコードの雛形づくりをAIが担うことで、人的リソースの最適化に寄与しています。

ここでは実務で広く利用されているGitHub Copilotといった代表的なツールについて解説します。

GitHub Copilot|コメントからコードを自動生成

GitHub CopilotはオープンソースのコードリポジトリであるGitHubと密接に連携して動作する、開発者向けのコード生成AIです。

自然言語によるコメントや関数名を入力するだけで、それに適したコードスニペットを即座に提案してくれるため実装までのスピードが格段に早まります。

例えば「フォームのバリデーションを行うJavaScript関数を書いて」と入力すれば、そのまま使用可能なコードが自動で表示されます。

VSCodeなどの主要な開発環境とシームレスに連携するため、日常的な開発業務にも無理なく導入できます。

GitHub Copilotは「書く作業の負担を減らし、思考に集中したい」エンジニアにとって、強力なアシスタントとなるツールです。

生成AIの選び方|目的別・条件別の比較

生成AIはツールの種類が豊富な一方で、それぞれに得意分野や使用条件が異なります。

効果的に活用するためには、用途や業務内容に応じて最適なツールを選ぶ視点が欠かせません。

ここでは「商用利用の可否」「日本語対応の有無」「価格体系」などの比較軸を踏まえた選び方に加え、業務内容・スキルレベル・セキュリティ要件といった実務的な観点からの整理も行います。

商用利用・日本語対応・価格で比較

生成AIツールを選ぶ際にまず確認すべきは「商用利用が可能かどうか」「日本語での出力・操作に対応しているか」「導入にかかるコストはどの程度か」といった基本条件です。

これらは日々の業務運用に直結する要素であり、要件を満たさないツールを選んでしまうと本来の効果を発揮できません。

例えば海外製の画像生成AIには英語での入力が必須だったり、商用利用が制限されていたりするケースがあります。

また価格についても無料プランでは出力制限や機能制限がある一方で、有料プランには多機能性や優先処理といったメリットが含まれています。

選定にあたってはツールの公式サイトに掲載されている利用規約やライセンス形態を必ず確認しましょう。

業務に最適な生成AIを選ぶポイント

生成AIを業務に取り入れる際、最も重要なのは「何を目的に活用するのか」を明確にしたうえでその目的に合致したツールを選定することです。

目的とツールの特性が噛み合っていなければ期待していた成果が得られなかったり、運用に無駄な手間がかかったりする可能性があります。

以下では業務内容・スキルレベル・運用要件という3つの観点から、ツール選定のポイントを解説します。

業務内容から選ぶ|職種・部門別の最適なAIを見極める

業務の種類によって必要とされる生成AIの機能は異なります。

例えばライティング業務ではテキスト生成AIの活用が有効であり、プロンプトの精度や表現力が選定の基準となります。

一方Webデザインや広告制作では、画像生成AIの出力品質や商用ライセンスの有無が重視されます。

またカスタマーサポートやFAQ対応といった顧客対応業務では、会話型AIの対話精度や応答速度が重要になります。

業務内容に直結するKPI(生産性、コスト、品質など)と照らし合わせながら、具体的な導入目的を明確にすることが選定の第一歩です。

スキルレベルから選ぶ|初心者と上級者で最適ツールは異なる

生成AIは操作性にもツールごとの違いがあります。

直感的に使えるUIが整ったツールはAIに不慣れな初心者でも使いやすく、学習コストを抑えて導入できる点が魅力です。

反対にプロンプト設計や出力のカスタマイズ機能が充実したツールは上級者にとって自由度が高く、アウトプットの精度を追求しやすくなります。

例えばChatGPTやPictoryのようなツールは、シンプルな操作で高精度の出力が得られるため初心者向けです。

一方Adobe FireflyやGitHub Copilotなどは、既存ツールとの連携性や調整機能の多さからやや上級者向けと言えます。

セキュリティ・コスト・運用面から選ぶ

導入環境によっては情報管理や予算の観点も重要です。

社内で機密性の高い情報を扱う場合は、データの送受信に関するセキュリティポリシーが明示されたツールを選ぶ必要があります。

多くの生成AIツールでは入力されたデータが学習に使われる可能性があるため、オンプレミス対応や入力データ非保存型のオプションを確認することが大切です。

また継続的に利用する場合には、定額制と従量課金制のどちらが自社に合っているかを見極める必要があります。

導入初期は無料プランやトライアルで実際の使用感を確かめた上で、将来的な費用対効果を見据えた選定を行うと安心です。

生成AIを導入する前に知っておきたい注意点

生成AIは非常に便利なツールである一方で、その特性や限界を正しく理解せずに導入してしまうと業務上のリスクやトラブルを招く恐れがあります。

特に著作権・セキュリティといった法的リスクやAI特有の「正しそうに見えるが誤っている情報(ハルシネーション)」など、運用にあたっての注意点を押さえておくことが重要です。

ここでは生成AIを安心して使うために知っておくべき2つのポイントを解説します。

著作権やセキュリティのリスクとは?

生成AIが出力するコンテンツはあくまで「学習データに基づいた推論結果」であり、その出力物が必ずしも著作権的に問題のないものとは限りません。

特に画像や音楽、プログラムコードなどの生成物は元データとの類似性が高い場合、権利侵害とみなされる可能性があります。

商用利用を前提とする場合には必ずツールごとの利用規約やライセンス形態を確認し、出力物の再利用可否を明確に把握しておく必要があります。

また入力データの取り扱いについても慎重さが求められます。

多くの生成AIは入力された情報を学習や改善に活用することがあり、機密情報や個人情報を無防備に入力すると漏洩のリスクが生じます。

機密性の高い業務で生成AIを使う場合は、「入力情報を保存・学習に使わないモード」の有無や企業向けプランの提供状況などを確認したうえで導入判断を行うことが推奨されます。

生成AIの限界と付き合い方

生成AIはあくまで補助的なツールであり、人間の判断や監修を前提とした運用が不可欠です。

例えば自然な文章を出力できたとしても、その内容が事実と異なる場合や前提条件を誤解して出力されるケースもあります。

このような現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、特に専門的・複雑な内容を扱う際には注意が必要です。

またプロンプトの設計によって出力の質が大きく変わる点も、AI活用における特徴の一つです。

適切な指示を与えないと意図通りの結果が得られないため、生成AIを使いこなすには一定の慣れと試行錯誤が必要となります。

そのため生成AIは「業務を完全に自動化する存在」ではなく、「人の作業を強力に補助する存在」として捉えることが、長期的な活用において重要な考え方です。

2026年最新版|注目の生成AIツール

生成AIの技術は日々進化しており、2026年現在も新たなツールやサービスが次々と登場しています。

中には既存のAIにはない特化型の性能を持つものや表現力・操作性に優れた新興ツールもあり、用途や目的に応じた新たな選択肢として注目されています。

このセクションでは、今話題の3つの生成AI「Perplexity AI」「Ideogram」「Suno AI」の特徴と活用シーンを紹介します。

Perplexity AI|調査に強い“検索×生成”ハイブリッド

Perplexity AIは検索エンジンと生成AIを融合させたハイブリッド型のツールであり、情報収集を効率化したいユーザーに最適なサービスです。

このツールは入力された質問に対してリアルタイムでウェブを検索し、その結果をもとに要点をまとめた回答を提示するという構造をとっています。

従来の生成AIにありがちな「情報の鮮度不足」や「出典不明の内容」を補完できる点が大きな特長です。

例えば最新ニュースや統計情報に基づいたレポートの作成、調査系コンテンツの下調べといった場面で正確かつ信頼性のあるアウトプットが得られるため、調査業務において非常に重宝されます。

Perplexity AIは「調べる」「要約する」「書く」を同時にこなしたいユーザーにとって、検索と生成の両方を活かせる画期的なAIです。

Ideogram|画像生成の新星。プロンプト理解度が高い

Ideogramは2024年に登場した比較的新しい画像生成AIであり、プロンプト(指示文)の解釈力と構成力に優れたツールです。

他の画像生成AIでは難しかった「テキストを含む画像」や「複雑な構図」の生成にも対応しており、デザインやSNS投稿素材の制作など、実務に役立つアウトプットが得られる点が高く評価されています。

例えば「春の景色に英語でHelloという文字を入れて」といった指示にも正確に応答できるため、バナーや広告素材のテンプレート制作にも活用できます。

操作性もシンプルで、初心者でもすぐに使いこなせるユーザーインターフェースとなっています。

Ideogramは「意図通りのビジュアル表現が必要だが、デザインには時間をかけたくない」人にとって、非常に実用的な画像生成AIです。

Suno AI|音楽生成に特化した話題の新サービス

Suno AIはプロンプトから歌詞・メロディ・伴奏を一括で生成できる革新的な音楽生成AIで、音楽制作の常識を覆す存在として注目を集めています。

従来の音楽生成AIはBGMや効果音が中心でしたが、Suno AIはボーカル付きの楽曲を生成できる点が大きな違いです。

特定の雰囲気やジャンルを指定するだけで、AIがオリジナルの楽曲を即座に完成させてくれるため、動画制作やSNSコンテンツにそのまま使用することが可能です。

特に音楽の専門知識がない人でもプロ品質の楽曲を短時間で手に入れられることから、個人クリエイターだけでなく企業プロモーションにも活用の幅が広がっています。

Suno AIは「手間をかけずに唯一無二の音楽コンテンツを作りたい」すべての人にとって、新しい選択肢となるツールです。

まとめ|生成AIの種類の自分に合った選び方

生成AIはテキスト画像、動画、音声、音楽、コード、会話といった多様なカテゴリに分かれており、それぞれに特化したツールが日々進化を続けています。

用途や業務内容によって最適なツールは異なるため、「何を」「どのように」生成したいのかという目的を明確にすることが、最も重要な出発点です。

変化の激しい時代だからこそ生成AIを道具として味方につけ、情報のインプット・アウトプットの質とスピードを高めていくことが、これからの働き方において重要な競争力となっていくでしょう。

「生成AIとkintoneを使って業務効率化を図りたいけど、技術が足りない」「生成AIを使いたいけど、セキュリティが心配」と悩んでいませんか?

Smart at AIはkintone内で簡単・安全・効率的にChatGPTなどの生成AIが使えるようになるkintone連携サービスです。

「AIを使って課題を解決したい、業務効率化したい」

「AIを使いたいけど、セキュリティが心配」という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら 資料ダウンロードはこちら 無料トライアルはこちらChatGPTの基本と使いこなすコツをまとめた資料を提供中!

Chat GPT以外の生成AIを活用する際の参考としてもご活用ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)