ブログ

kintone グループとは?組織との違い・設定方法・運用のコツまで徹底解説

この記事でわかること

- kintoneのグループ機能の基本的な役割と、組織との違い

- 静的グループと動的グループの特徴と、業務に合わせた使い分け方

- グループ機能の活用によるメリット(アクセス制御の効率化、管理負担の軽減など)

- グループの新規作成からメンバー追加までの具体的な設定手順

- グループ設定が反映されない等のトラブル原因と、その対処法

- 作成したグループを長期的に安定して運用するためのポイント

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

「kintoneのグループ機能って何のためにあるの?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。

kintoneを導入して組織の情報管理を効率化したいと考えても、組織とグループの違いがわからず、設定や運用に悩んでしまうケースも多いでしょう。

特に複数の部署やプロジェクトチームが関わる環境では、グループの活用が業務効率に大きく影響します。

本記事ではkintoneグループについて、基本的な定義から組織との違い、設定方法、運用上のポイント、さらにはトラブル時の対処法まで体系的に解説していきます。

初心者でも理解しやすいように具体例や図解を交えて紹介しますので、導入前の不安解消にもすでに運用している方の見直しにも役立つ内容です。

目次

kintoneのグループとは?まずは基本を理解しよう

kintoneではユーザーの管理やアプリのアクセス制御を効率化するために「グループ」機能が用意されています。

この機能は業務内容や目的に応じた柔軟なユーザーの集合体を作成できる点が特徴であり、部署単位の組織とは異なる使い方が可能です。

そのグループをアプリ上で選択するグループ選択フィールド、フィールドを収納して必要に応じて開閉できるグループフィールドというものがあります。

本章ではまずグループの基本的な役割とそのメリット、組織との違いについてわかりやすく解説します。

kintoneグループとは?

kintoneのグループとは業務やプロジェクトなどの目的に応じてユーザーをまとめるための機能です。

例えば営業プロジェクトチームや社内教育チームなど、部署を横断して特定の業務に関わるメンバーを1つのグループとして設定することができます。

このグループに対してアプリやレコード、フィールドへのアクセス権を一括で設定することができるため、個別にユーザーを管理するよりも効率的でミスの少ない運用が可能です。

またプロジェクトの開始・終了に応じて簡単にグループの追加や削除ができるのも特徴です。

kintoneにおける組織とグループの違いとは

参考:https://jp.cybozu.help/k/ja/start/departments_users/add_departments.html

https://jp.cybozu.help/k/ja/admin/permission_admin/common/set_role.html

kintoneには組織とグループという2つのユーザー分類機能があります。

組織は会社の部署構造をそのまま反映するもので、営業部や人事部などの正式な所属を示します。

ツリー構造で階層的に管理され、役職や部門ごとの制御がしやすいのが特徴です。

一方グループは業務や目的に応じて自由にユーザーをまとめることができます。

プロジェクトチームやイベント準備など、部署を横断するチーム編成が可能です。

運用方法や目的が異なるため、組織=固定、グループ=柔軟という違いがあります。

この違いを理解することでより効果的なユーザー管理が可能になります。

組織は固定、グループは柔軟な設定が可能

組織は基本的に会社の正式な体制に基づいて設定されます。

異動や部門変更がない限り、構成は大きく変わらないため安定した運用が可能です。

管理者は階層構造をもとに、閲覧や編集などの権限設定を組織単位で行えます。

一方グループは部署に縛られず、業務や目的に応じて自由に作成できます。

例えばマーケティングキャンペーンチームなど期間限定の編成にも対応できます。

必要がなくなればすぐに削除でき、運用の柔軟性が高いのも特徴です。

こうした柔軟な運用が求められる場面ではグループの活用が有効です。

組織とグループは併用が可能

kintoneでは組織とグループの両方を組み合わせて使うことができます。

例えば営業部の社員全体には組織として閲覧権限を与えます。

その中で特定のプロジェクトに関わる人だけをグループとして編集権限を付けることも可能です。

このように部署ごとの基本管理と業務単位の柔軟な権限調整を同時に実現できます。

併用することで、運用の自由度を保ちながらミスの少ない管理が可能になります。特に複数部門が関わる業務では、この使い分けが非常に効果的です。

静的グループと動的グループの違いとは?

kintoneのグループには静的グループと動的グループの2種類があります。

どちらもユーザーをまとめるための機能ですが、登録の方法が異なります。

静的グループは必要なメンバーを手動で選んで登録する方法です。

動的グループは部署名や役職などの条件を設定すると、自動でメンバーが選ばれる方法です。

業務の内容やチームの人数、入れ替わりの多さに応じて、どちらを使うか選ぶのがポイントです。

それぞれの使い方の特徴を詳しく見ていきましょう。

静的グループと動的グループの使用場面

| グループ種別 | 使用場面 |

|---|---|

| 静的グループ | ・固定メンバーで構成された小規模プロジェクトチーム ・臨時対応の少人数グループ ・人の出入りが少ない、または期間限定のグループ |

| 動的グループ | ・部署全体など規模の大きな組織 ・人事異動や入退社が頻繁にある組織 ・メンバーが流動的に変わる組織やプロジェクト |

静的グループってどんなときに使うの?

静的グループはユーザーを手動で追加・管理するタイプのグループです。

例えば5人だけで構成された固定メンバーのプロジェクトチームや臨時の対応部隊などに向いています。

人の出入りが少ないまたは期間限定のグループを作成したい場合に最適です。

メンバーを直接指定するため細かい調整がしやすく、設定ミスも少なく済みます。

一方で異動や増員などが頻繁にあるとそのたびに手動でのメンテナンスが必要になる点がデメリットです。

なので運用負荷の軽い小規模で安定したグループに適しています。

動的グループは条件設定で使いこなす

動的グループは部署名や役職などの条件をもとに自動でメンバーを設定する方式です。

例えば営業部に所属しているすべてのユーザーなど、条件を決めるだけで常に最新の状態が保たれます。

人事異動や入退社があっても自動で反映されるため、管理の手間を大幅に減らすことができます。

規模の大きな組織や頻繁にメンバーが変わるチームには非常に有効です。

ただし条件設定に不備があると意図しないメンバーが含まれてしまう恐れがあるため、設定時は慎重さが求められます。

メンバーが流動的な組織やプロジェクトにおすすめのグループです。

トラブルを防ぐためのグループタイプの選び方

静的・動的グループはそれぞれ利便性の高い機能ですが、使い方を誤ると運用トラブルにつながります。

例えば動的グループの条件設定を曖昧にすると、必要な人がグループに含まれなかったり、逆に関係ない人が含まれるといった事態が発生します。

一方静的グループではメンバーの更新を忘れてしまい、アクセス権の不整合や情報漏洩のリスクが出てくることもあります。

そのため更新頻度が少なく少人数で構成されるグループは静的、人数が多く人の出入りがある場合は動的と使い分けるのが基本です。

また重要なアプリや情報に対する権限設定には、定期的な見直しもあわせて行うと安心です。

kintone アプリ グループでのアクセス権制御方法と注意点

kintoneではグループを活用することで、ユーザーごとのアクセス権限を効率よく管理することができます。

具体的にはcybozu.com共通管理画面からグループを作成し、アプリの設定画面でそのグループに対してアプリの閲覧・編集・削除などの権限を一括で設定できます。

また複数のグループに同一ユーザーが含まれていると、どの設定が適用されるか分かりづらくなる場合もあるため、設定の優先順位や影響範囲をしっかり把握したうえで運用することが重要です。

さらに権限の継承設定やグループの削除時にアプリ側でエラーが出ることもあるため、変更前には必ず影響範囲の確認とバックアップを取るなど慎重な対応が求められます。

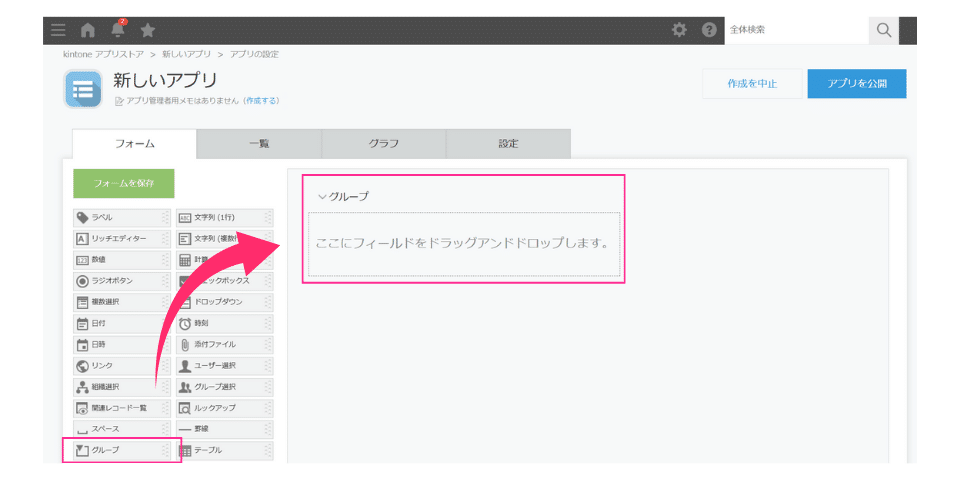

kintone グループフィールドとは?フォーム構成との違い

kintoneにはグループとは別にグループフィールドという機能も存在します。

これはアプリの入力フォーム内で複数のフィールドをひとまとまりにして表示するためのレイアウト機能です。

見た目を整理したり関連する項目をセットで管理したいときに便利です。

通常のフィールドは1つずつ独立していますが、グループフィールドを使うと氏名・メール・電話番号などをひとまとまりにして、1つのブロックのように扱うことができます。

これによりフォームの視認性が向上し、ユーザーの入力ミスや混乱を減らす効果が期待できます。

kintoneでグループを使うメリットは?

kintoneでグループ機能を活用することで、ユーザー管理やアプリ運用がより効率的かつ柔軟になります。

特に複数のユーザーが関わる業務や部署をまたいだプロジェクトが存在する組織では、グループを活用することで設定ミスを防ぎつつ、業務のスピードと精度を同時に高めることが可能です。

ここでは代表的な以下の3つのメリットについて詳しく解説します。

アクセス制御の効率化

kintoneではアプリごとにユーザー単位でアクセス権限を設定できますが、人数が多くなると管理が煩雑になり、設定ミスや漏れが発生するリスクも高まります。

グループを活用すれば、複数のユーザーに対してまとめて権限を設定できるため、作業負担が大幅に軽減されます。

例えばマーケティングキャンペーン専用のアプリを、関係する部門メンバーで構成されたグループに対して閲覧・編集権限を与えれば、個別設定の必要がなくなるだけでなく、新メンバーの追加時にもそのグループに登録するだけで同じ権限が即時反映されます。

ユーザー管理の負担軽減

日常的に発生する入社・異動・退職といった人事の変化に対し、個別の権限変更を都度行うのは大きな負担です。

グループ機能を使えばユーザーが所属するプロジェクトや役職ごとに権限を持たせ、業務に必要なアプリや機能にアクセスできるよう一括管理が可能になります。

例えば営業部の課長が変わった場合、その人を営業部課長グループに追加するだけで関連アプリへのアクセス権や通知設定も自動で適用されます。

また業務プロセスの変更や組織改編があった場合でも、グループ構成を見直すだけで済むため、管理者の負担は大幅に軽減されます。

アプリの視認性向上

kintoneのグループ機能を活用することで、ユーザーごとに表示させるアプリをコントロールできるため、業務に不要なアプリが画面上に並ばず、必要な情報にすばやくアクセスできるようになります。

例えば部門やプロジェクトごとにグループを作成し、それぞれに関連するアプリだけを表示させるようアクセス権を設定することで、利用者の画面が整理され視認性が大きく向上します。

誰が何を使うべきかが明確になり、誤操作や閲覧ミスの防止にもつながります。

さらにアプリそのものを業務単位やチームごとに分類しておくことで、一覧性が高まり、直感的に操作しやすい環境を作れます。

kintoneグループと組織の設定方法を徹底解説

kintoneを効果的に活用するためには、ユーザーが正しくグループや組織に割り当てられ、適切な権限が設定されていることが不可欠です。

このセクションではグループの新規作成方法と組織の階層構造や役職構成の設定方法の2つに分けて、設定手順とポイントを詳しく解説します。

ユーザー管理から新規作成までのグループ作成方法

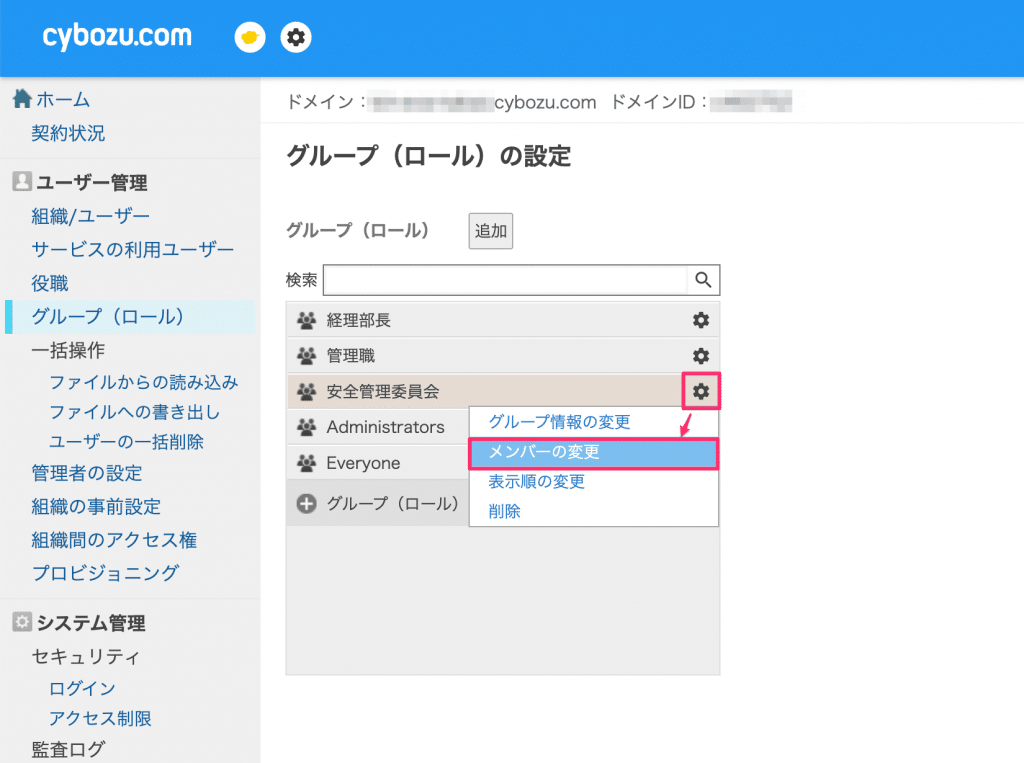

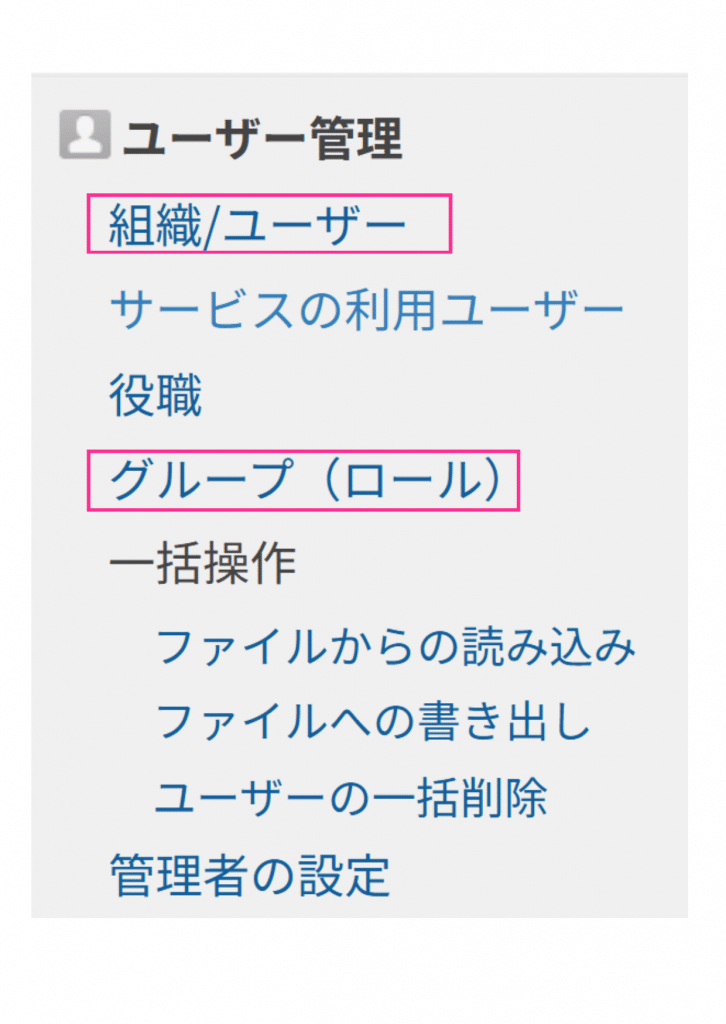

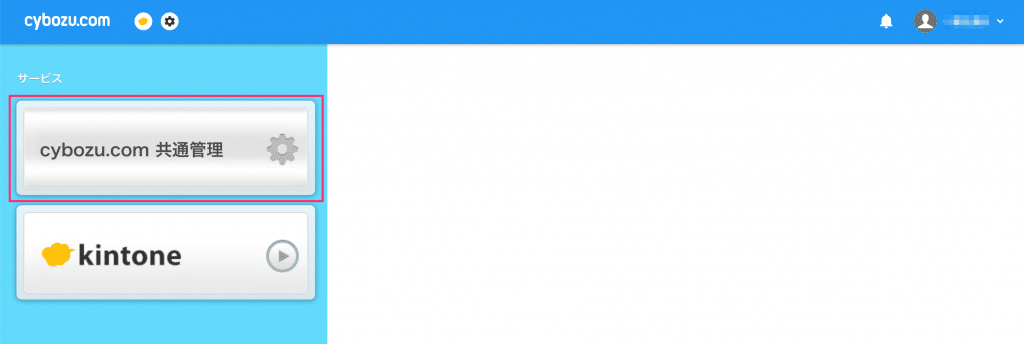

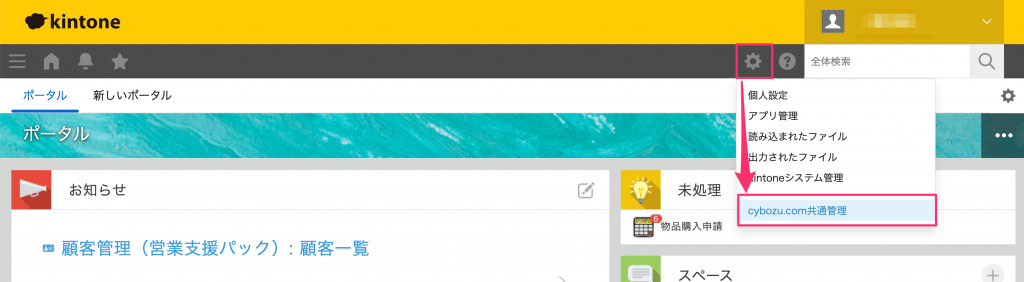

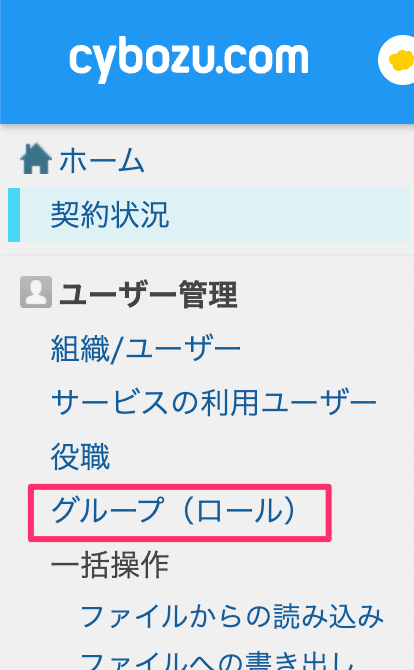

グループの作成はcybozu.com共通管理画面の「グループ(ロール)」メニューから行います。

1.管理者としてログイン

2.「cybozu.com共通管理」を開く(kintone画面に入った場合は、右上の歯車アイコンからcybozu.com共通管理を選ぶ)

3.左側のメニューから「グループ(ロール)」を選び、「追加」をクリック

4.グループ名を入力し、グループタイプを選択して保存

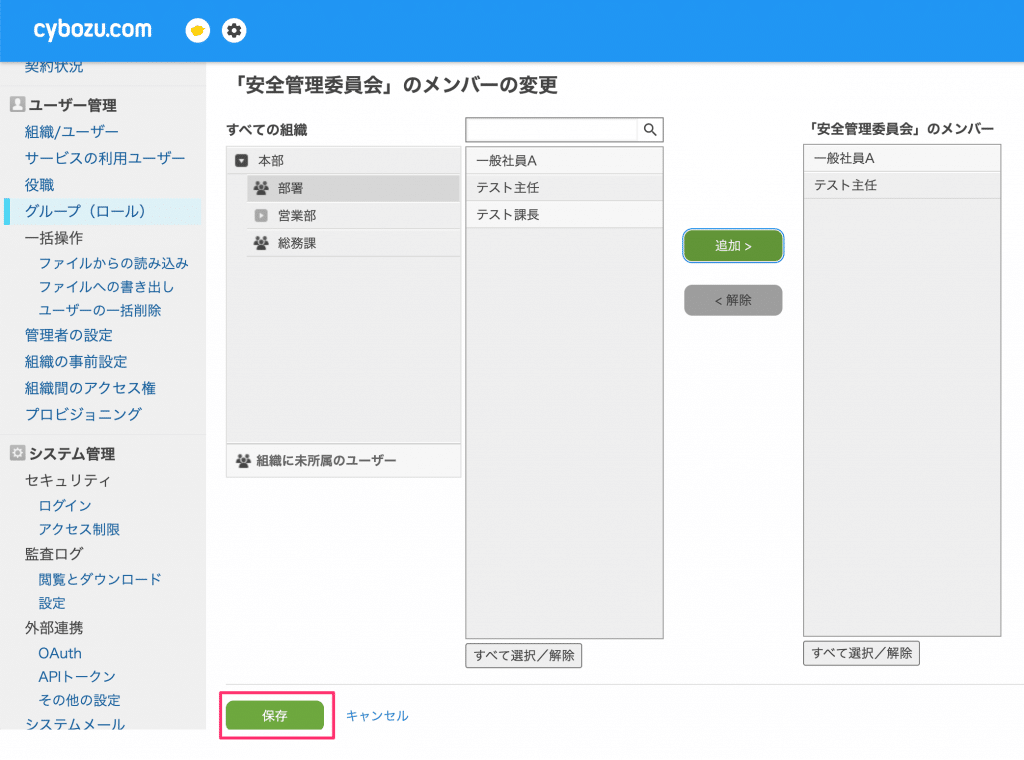

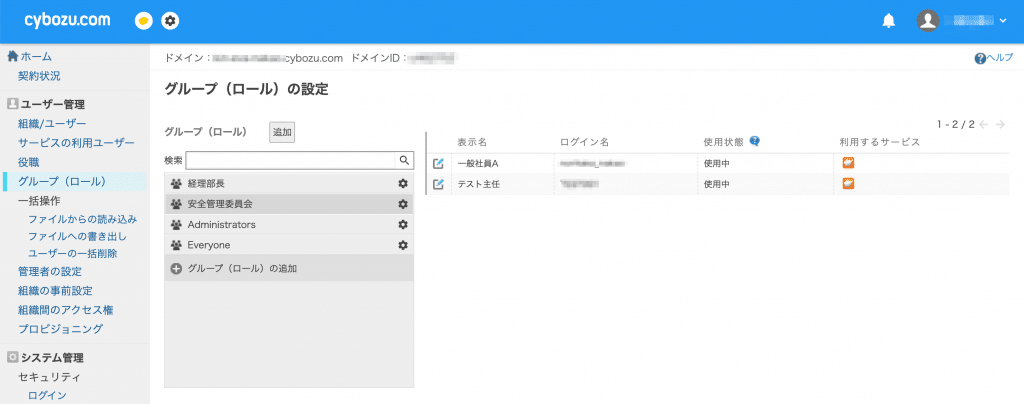

5.作成されたグループの右の歯車アイコンから「メンバーの変更」を選び、グループに所属させるメンバーを追加後、保存します。

(グループタイプが動的グループの場合、個人を選ぶ画面ではなく条件設定の画面となります)

設定後はアプリのアクセス権限や通知先など、実際の業務フローに応じてグループを紐づけていきます。

最初の設定だけで終わらせず定期的に見直すことで、長期的に安定した運用が可能になります。

kintoneのグループ設定でよくあるつまずきと対策

グループ機能は便利な一方で、設定や運用に関する理解が不十分だとトラブルの原因にもなります。

特に設定変更の反映漏れや他の設定との競合、グループタイプの選定ミスなどは、実際の運用現場で頻出する課題です。

このセクションではkintoneを使いこなす上で押さえておくべきつまずきポイントと、その対策を具体的に解説します。

kintoneでグループ設定が反映されないのはなぜ?

kintoneのグループ設定に関して変更したはずなのに画面に反映されないというトラブルは非常に多く見受けられます。

特に設定作業に慣れていないユーザーや管理者が複数いる環境ではこの問題に直面しやすくなります。

以下では反映されない主な原因とその対処法を紹介します。

画面を開きっぱなしで設定変更後に画面を更新していない

グループの設定変更は変更後にkintone上で何か操作をする際に反映されます。

そのため、変更前から画面を開きっぱなしですと、せっかくグループに自分を追加してもらいレコードのアクセス権が付与されたはずなのに一覧に表示されていないままということが起こりえます。

画面を再読み込みすることで反映され表示されるようになります。

設定変更が保存されていないケース

意外と多いのが設定変更後に保存ボタンを押し忘れているケースです。

設定画面でメンバーの編集を行ったあと操作を中断したり、別のタブに移動したりすると変更内容が確定せず反映されません。

設定作業を終える際は必ず保存ボタンをクリックして、変更が確実に反映されているか確認するようにしましょう。

アクセス権が反映されないときの設定見直しポイント

kintoneではアプリごとにアクセス権を細かく設定できるため、柔軟な権限管理が可能です。

しかし設定ミスや仕組みの理解不足により、意図したとおりにアクセス権が反映されないことがあります。

以下では特に確認すべき3つのポイントを取り上げ、反映されない原因と対処法を整理します。

アプリのアクセス権設定がレコードのアクセス権より優先される

kintoneではアプリ側に設定されたアクセス権の方がレコードのアクセス権よりも優先されます。

例えばあるグループに特定の条件のレコードの編集権限を与えていたとしても、アプリのアクセス権でそのグループに対して編集権限を与えていなければ、アプリのアクセス権の設定が優先され実際には閲編集ができない状態になります。

アクセス権の問題が発生したときはまずアプリ設定内の設定タブを開き、アプリのアクセス権とレコードのアクセス権が適切に設定されているか確認することが重要です。

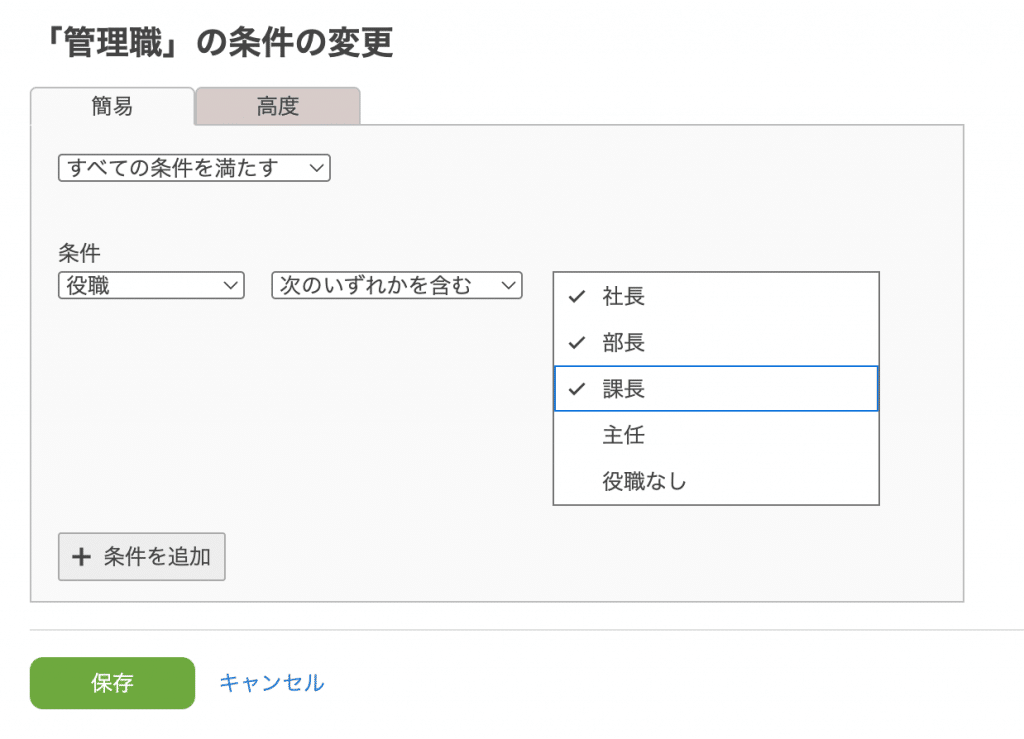

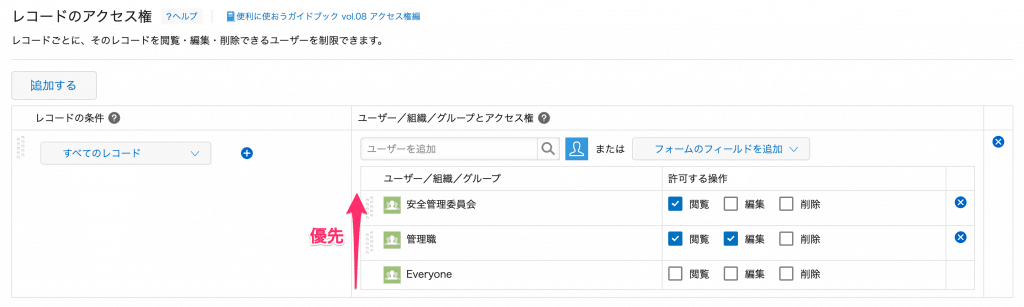

権限の順番設定が不適切

1人のユーザーが複数のグループに所属している場合、各グループに設定された権限が競合することがあります。

例えばあるグループでは閲覧可とされていても別のグループでは閲覧不可と設定されていた場合、kintoneはアクセス権の設定画面で上に置かれているものを優先します。

ユーザーに正しくアクセス権が適用されていないと感じた場合は、設定順番を確認しましょう。

図のように設定されている場合、安全管理委員会と管理職両方のグループに設定されているユーザーは、上にある安全管理委員会の権限で処理されるので編集権限がない状態となります。

グループを削除したらアプリにエラーや運用の問題が出たときの対処法

kintoneでは使われなくなったグループを削除することで管理を整理できますが、事前確認を怠るとアプリにエラーが発生したり運用に支障が生じる原因になります。

特にアクセス権や通知設定でグループを活用していた場合、削除の影響が想定以上に広がることもあります。

以下では削除時によくあるつまずきとその対処方法を解説します。

グループを削除する前に使用中アプリの確認が必要

グループを削除する際に最も重要なのは削除対象のグループが現在どのアプリで使用されているかを事前に把握することです。

アクセス権や通知設定などで利用されているグループを削除してしまうと、アプリの操作制限や通知不具合など思わぬトラブルにつながる恐れがあります。

削除する前にそのグループのメンバーが関わっているアプリのアクセス権、通知、一覧、プラグインの設定等を確認しておきましょう。

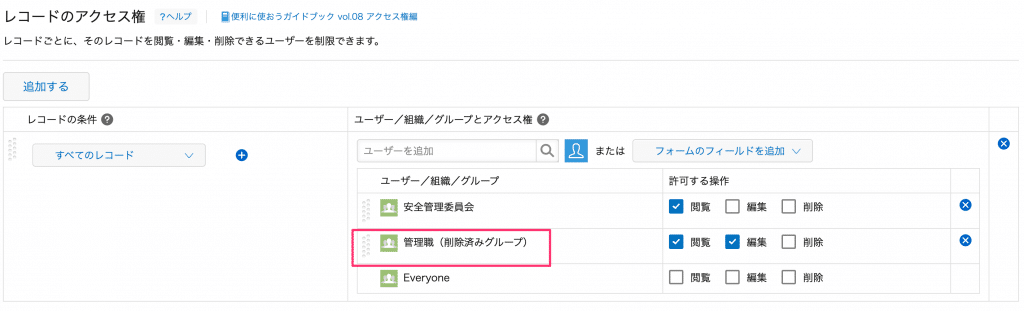

削除されたグループにしか権限がない

グループを削除した後でもアプリのアクセス権などには削除済みグループとして情報が残ります。

図のような状態では誰にも編集権限がないといった問題が起こります。

アプリ内に残っている削除済みグループの権限設定を確認し、有効なグループまたは個人単位での設定に置き換えた上で削除済みグループに対してのアクセス権は手動で削除することでシステム上の不整合を防げます。

削除後、再設定を行わないとエラーが発生する

一覧の絞り込みに設定されているグループを削除した場合、その一覧を表示する際にエラーが出ます。

エラー発生後はすぐに設定画面を確認し、別のグループまたはユーザーを追加するなどして一覧設定を補完する対応が必要です。

kintoneグループをうまく運用するためのポイント

kintoneにおけるグループ機能は継続的な運用と見直しによってその真価を発揮します。

特に組織変更や人員の入れ替わりが多い企業では定期的なメンテナンスを行わないと、グループ構成と実態にズレが生じアクセス権限の誤りや情報共有の漏れといった問題につながるリスクがあります。

このセクションではグループを長期的に安定して運用するために必要な管理方法と工夫を紹介します。

kintoneグループの運用フロー整備

グループ設定は一度作成して終わりではなく運用フェーズでの継続的な見直しが欠かせません。

グループ構成や権限の見直しを怠ると旧体制のままの設定が残り、実態と一致しない状態になります。

例えば退職者がグループに残ったままになっていたり異動した社員がアプリにアクセスできないといったケースはその典型です。

こうしたリスクを回避するにはグループ運用に関する社内ルールを明文化し、定期的な点検の仕組みを整えることが大切です。

年度末や人事異動のタイミングでグループを見直す

グループの見直しは年度末や人事異動が集中するタイミングで行うのが最も効果的です。

人事情報の更新が行われるこの時期は部署の再編やチーム構成の変更も多く発生するため、グループ設定の棚卸しを行う絶好の機会といえます。

グループの中にすでに退職しているユーザーや現在の業務に関わっていないメンバーが含まれていないかを確認し、必要に応じて構成を見直すことが正確なアクセス制御とセキュリティ維持につながります。

グループやユーザーアカウントの管理を人事部門が行なっていない場合は、入退職や異動の情報を人事部門から随時もらえるようにしておくといいでしょう。

「定期点検リスト」をつくって運用を標準化する

属人的な運用を防ぐにはグループ設定の点検内容を明文化し、誰が見ても同じ手順で確認できる定期点検リストを作成することが有効です。

このリストには現在のグループに不要なメンバーが含まれていないか、想定されるアプリに正しいグループが設定されているかなどを項目としてまとめておきます。

チェックリスト化することで担当者の引き継ぎがあっても運用基準がブレず、グループ管理の品質を一定に保つことができます。

さらに点検の記録を残しておくことで過去の運用履歴をたどれるようになり、万が一アクセストラブルが発生した際にもどのタイミングでどの設定が変更されたかをすぐに把握することが可能になります。

こうしたルールと仕組みをセットで整備しておくことで、kintoneでグループを活用した安定的な運用を継続的に実現できます。

まとめ

kintoneのグループ機能は、ユーザー管理の効率化やアプリの柔軟なアクセス制御を実現するうえで非常に重要な役割を果たします。

組織とグループの違いを正しく理解し、静的・動的グループの特性を活かしながら運用することで、部門横断型のプロジェクト管理やセキュリティの強化、全社的な情報共有の質向上を無理なく行うことができます。

グループは一度作って終わりではなく、定期的な見直しとそれにともなう定期点検リストでのチェックにより、安定して運用できます。

弊社ではkintoneの初期導入支援からカスタム開発、外部システム連携、kintoneを強化するためのプラグイン「Smart atシリーズ」を提供しています。

業務にフィットした使い方を一緒に設計したいとお考えの方、具体的な支援内容や価格についてご興味・ご関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)

の設定-1024x922.png)

の追加-1024x922.png)

の追加-1024x625.png)