ブログ

会社受付タブレットの選び方から無料・自作方法、システム連携機能までを網羅的に解説

この記事でわかること

- 会社受付タブレットを導入するメリットと、従来の受付業務が抱える課題

- 受付タブレットに搭載されている受付通知や本人確認などの基本機能

- 自社に合った受付タブレットを選ぶ際のチェックポイント

- 有料ツールと自作(Googleフォーム活用)ツールの特徴とメリット・デメリット

- SlackやTeamsなど既存の社内ツールと連携させる方法と注意点

- 会社受付タブレット導入でよくある失敗事例とその対策

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

来客対応の効率化やセキュリティ強化を目指し、多くの企業が「会社受付タブレット」の導入を検討しています。

従来の紙台帳や有人対応では人件費がかかる上、情報共有ミスや来訪者管理の煩雑さが課題になっていました。こうした悩みを解消するのが、タブレットを使った受付システムです。

本記事では会社受付タブレットの基本的な機能やメリット、導入時のチェックポイントから、有料ツールと自作方法の違い、SlackやTeamsとのシステム連携方法、そして導入でよくある失敗とその対策まで、初めての導入担当者でも理解できるようわかりやすく解説します。

自社の課題に合った最適な受付タブレットを選定し、導入後に失敗しないために必要な知識をこの1記事で網羅しましょう。

弊社が提供するタブレット型受付システムである「Smart at reception」について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

目次

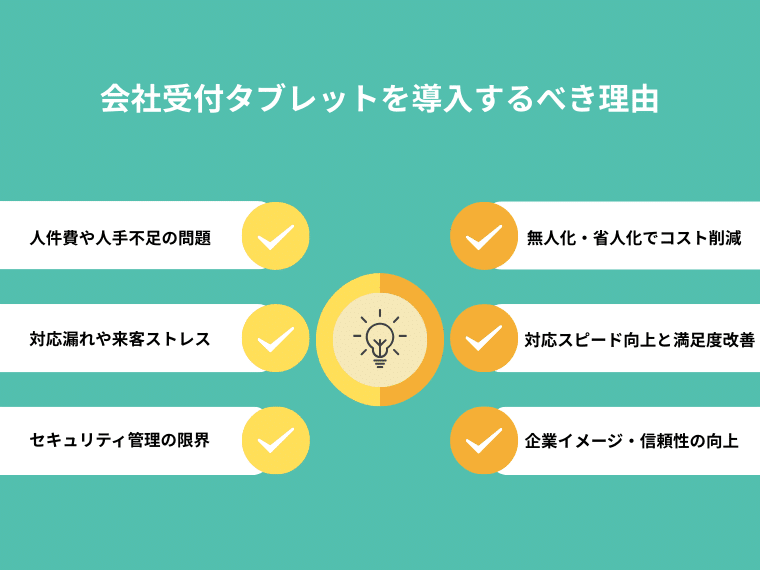

会社受付タブレットを導入するべき理由とは

従来の受付対応における課題を背景に、タブレットを活用した会社受付システムが注目されています。

有人対応では人件費や人手の確保が必要となるほか、担当者不在による対応漏れやセキュリティ上の懸念が課題として浮かび上がっていました。

受付タブレットの導入はこれらの課題を一挙に解決し、業務効率と企業イメージの向上を同時に実現します。

ここでは導入を検討すべき3つの代表的な理由について解説します。

従来の受付業務が抱える課題

受付担当者を常駐させる有人対応は、人手不足や業務負担の面で非効率な運用となりがちです。

さらに対応漏れや情報伝達ミス、セキュリティ面の不安など、来訪者対応における複数の課題が存在します。

人件費や人手不足の問題

有人受付には常時人を配置する必要があるため、人件費が大きな負担となります。

加えて、人手不足が深刻化する昨今では、受付業務にまで十分なリソースを割くことが難しくなってきています。

結果として受付対応が後回しになったり、担当者の兼務により他業務との両立が困難になったりするなど、非効率な状態が生まれやすくなっています。

対応漏れや来客ストレス

担当者が席を外している場合や情報伝達がうまくいっていない場合、来訪者が待たされる事態が発生します。

これは、企業としての印象低下や商談機会の損失にもつながる大きなリスクです。

受付タブレットなら来訪者情報が即座に社内へ通知され、スムーズな対応が可能となります。

セキュリティ管理の限界

紙の来訪者名簿では「誰がいつ来たのか」を正確に管理することが難しく、外部からの不審者侵入や情報漏洩のリスクを排除しきれません。

タブレットによるデジタル管理を導入することで、入退室履歴の自動記録や本人確認機能によるセキュリティ強化が可能です。

タブレット導入による効果

受付業務にタブレットを導入することで、無人化によるコスト削減や対応の迅速化、来訪者満足度の向上が期待できます。

さらに、企業イメージの向上やセキュリティ強化といった副次的な効果も得られます。

以下に詳述します。

無人化・省人化でコスト削減

受付業務をタブレットで自動化することで、専任スタッフを配置する必要がなくなり、人件費の削減が可能になります。特に受付対応の頻度が限られている企業では、無人受付でも十分に業務をカバーできるため固定費の見直しにつながります。

対応スピード向上と満足度改善

タブレットが来訪情報をリアルタイムで担当者に通知するため、内線や手書きメモでの連絡よりも迅速な対応が実現します。

スムーズな受付体験は来訪者の満足度を高め、ビジネスの第一印象を大きく向上させる効果も期待できます。

企業イメージ・信頼性の向上

最新のITソリューションを活用することで、来訪者に「先進的でスマートな企業」という印象を与えることができます。特に外部取引先や採用候補者などが来社する場合、受付の対応品質は企業イメージに直結する要素となります。

会社受付タブレットに搭載されている基本機能は?

受付タブレットには来訪者のスムーズな案内だけでなく、セキュリティ強化や業務効率化を実現するさまざまな機能が搭載されています。

企業ごとに必要とされる機能は異なりますが、導入前に基本機能の全体像を把握しておくことで、失敗のない選定が可能になります。ここでは代表的な6つの機能について詳しく解説します。

チャット・電話・内線による受付通知機能

来訪者の受付情報を社内の担当者に即時で通知するための機能です。

通知方法には内線電話やメール、チャットツール(SlackやMicrosoft Teamsなど)を利用するものがあります。

ツールの使い分けにより、部署ごと・担当者ごとの運用に柔軟に対応できるのが特徴です。

通知先の変更や複数設定も可能なシステムもあり、万一の不在時でもスムーズな対応が期待できます。

SlackやTeamsなど社内ツールとの連携可能なツールもあり

受付タブレットは、既存の社内ツールとの連携に対応しているものが多く、特にSlackやTeamsとの連携によって、来訪情報の通知がリアルタイムかつ確実に行えます。

これにより通知の確認漏れや対応遅延のリスクを軽減でき、業務のスピードと精度が大きく向上します。

QRコード・顔認証による本人確認機能

セキュリティ性を高める機能として注目されているのが、QRコードや顔認証を活用した本人確認機能です。

事前にメールなどで発行されたQRコードをかざすことで、来訪者情報が瞬時に認証され入館処理が完了します。

顔認証機能を搭載したタブレットであれば、非接触かつ高速な認証が可能になり、感染症対策の観点からも有効です。

なりすましや誤登録を防ぐだけでなく、来訪履歴と連動した正確なデータ記録にもつながります。

来訪者の利便性と企業の安全性を両立できる点がこの機能の大きな魅力です。

訪問履歴のデータ管理機能

受付タブレットには来訪者の情報や訪問日時、担当者、訪問目的などを自動的に記録・保存する「履歴管理機能」が搭載されています。

紙ベースでは難しかった情報の蓄積や検索が容易になり、過去の来訪履歴を確認したいときや緊急時の追跡対応に非常に役立ちます。

データはクラウドに保存されることが多く、社内の他部署と連携して閲覧・分析することも可能です。

ログの活用により来訪者数の傾向把握や改善点の可視化にもつながるため、受付業務のPDCAサイクルを回す際にも有効です。

感染症対策やBCP対策にも活用可能

訪問履歴のデジタル管理は、感染症対策や災害時の安否確認といったBCP(事業継続計画)にも活用できます。

例えば新型コロナウイルスの感染拡大時には、来訪者の体温記録や訪問先情報が追跡調査に必要とされました。

タブレットであればそうした記録を自動で残せるため、迅速な対応が可能です。

また、地震や火災などの緊急時にも館内に誰がいたかを即時に把握でき、社員や訪問者の安全確保や報告対応に大きく貢献します。

日常利用の利便性だけでなく非常時にも有効な機能です。

複数部署・担当者の選択機能

来訪者が目的の部署や担当者をスムーズに選択できるのも、受付タブレットの重要な機能です。

画面上に表示されたボタンから訪問先を選ぶだけで、該当の担当者に通知が届くため、受付でのやり取りを最小限に抑えることができます。

ツールによっては部署名や担当者名は自由にカスタマイズでき、複数の通知先をグループ単位で設定することも可能です。

これにより受付対応の属人化を防ぎ、誰でも一定のクオリティで受付業務を行える体制を作れます。

特に来訪が多い企業や複数拠点を持つ企業には非常に有用です。

画面デザイン・表示項目のカスタマイズ機能

操作画面のデザインや表示される項目を自由に調整できるカスタマイズ機能は、来訪者の操作ミスを防ぎ、スムーズな受付体験を提供するうえで欠かせません。

企業ロゴの表示、案内メッセージの変更、多言語対応のメニュー追加などUIを自社に最適化することで、企業ブランディングにも寄与します。

また、来訪者の年齢層やITリテラシーに応じて表示項目を整理すれば、ストレスなく操作してもらえるようになります。受付業務に求められる「分かりやすさ」と「柔軟性」を両立する要素です。

会社受付タブレットを選ぶ際のチェックすべきポイント

会社受付タブレットを導入する際は、単に「機能が多いから」「デザインが優れているから」といった理由だけで選んでしまうと、かえって現場に合わず失敗につながることがあります。

自社の受付業務に本当にフィットするツールを見極めるには、いくつかのチェックポイントを整理した上で比較検討することが重要です。

ここでは、ツール選定時に必ず確認すべき6つの視点をご紹介します。

導入目的と自社の規模に合っているか

受付タブレットは企業の規模や来訪頻度、導入目的によって求められる機能が大きく異なります。

例えば、日々の来訪が多い大企業では、複数部署対応や高いセキュリティ機能が求められます。

一方、小規模な企業やスタートアップであれば、通知機能と履歴管理が最低限備わっていれば十分というケースも少なくありません。

必要以上に高機能な製品を選んでしまうと、コストがかさむだけでなく運用が複雑になるリスクもあります。

まずは「何を解決したいか」「何を効率化したいか」という視点から、必要な機能を明確にしましょう。

通知方法の選択肢が適切か

受付からの通知手段が自社の運用に合っているかも重要な選定ポイントです。

一般的には内線電話、メール、チャット(Slack/Teamsなど)から選べる場合が多く、通知の即時性や確実性によって満足度が大きく変わります。

また、在宅勤務やフリーアドレスを導入している企業では、社内に固定電話がないケースもあるためチャット通知への対応が必須になります。

通知方法が複数設定できるツールであれば、万が一メイン手段が使えなくなった場合のバックアップにもなり、安定した運用が可能です。

セキュリティ対応の有無

タブレット受付は社外の人物が直接触れるインターフェースであるため、セキュリティ機能の充実度は必ず確認すべきポイントです。

最低限、来訪者の情報を正確に記録・保管できるログ機能が必要ですが、加えてQRコード認証や顔認証など、本人確認を強化する機能が搭載されているかも確認しましょう。

また記録された情報の保存先が暗号化されているか、一定期間後に自動削除される仕組みがあるかなど、個人情報保護の観点からも慎重な選定が求められます。

費用対効果(初期費用・月額・無料プラン)

受付タブレットは、初期費用無料のクラウド型から専用機器付きの高価格帯まで幅広く存在します。

選定にあたっては、月額費用・初期費用・オプション料金を含めた総コストを必ず比較しましょう。

また、一部の無料プランでは通知機能や履歴管理など、業務上不可欠な機能が制限されている場合もあるため、単に「無料」という理由で選ばないよう注意が必要です。

コストパフォーマンスを最大化するには、「自社の業務に必要な最低限の機能が適正価格で利用できるか」が判断軸となります。

利用端末の種類(iPad/Android/専用機)

受付タブレットにはiPadなどの汎用端末を使うものと、専用ハードウェアを含むものがあります。

iPad/Android対応のサービスは、すでに社内にある端末を活用できる点が魅力ですが、OSアップデートやアプリの互換性に注意が必要です。

一方で専用端末付きの製品は安定した動作が期待できる反面、初期費用や保守費用が高くなりがちです。

自社にIT部門があるか、運用保守にどこまで対応できるかといった社内体制も踏まえて選ぶことが重要です。

サポート体制の有無と内容

ツールをスムーズに運用していくうえで、ベンダーのサポート体制も見逃せないチェックポイントです。

導入前の初期設定支援はもちろん運用開始後のトラブル対応、マニュアル提供、機能拡張の相談窓口など、提供されるサポート内容を確認しましょう。

特にITに不慣れな現場では対応が遅れると業務が滞るリスクがあるため、問い合わせに即時対応できるチャットや電話サポートが整っている製品を選ぶのが理想です。

製品によっては有償サポートとなることもあるため、契約前に確認しておくと安心です。

会社受付タブレットは有料ツールと自作ツールのどちらを選ぶべき?

受付タブレットの導入において多くの企業が迷うのが、「有料ツールを導入するか」「自作で構築するか」という選択です。費用や運用負荷、機能面でそれぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが最適かは企業の規模やITリテラシー、求める機能によって異なります。

このセクションでは、代表的な有料ツールの特徴と、自作ツールの実現方法を比較しながら、選定のヒントを提供します。

有料の受付タブレットツールの比較

有料の受付タブレットは、導入のしやすさと高機能なサポート体制を備えている点が特徴です。

初期設定から運用まで一貫したサポートが受けられるため、ITに詳しくない企業でも安心して導入できます。

また、チャット連携や本人確認、データ分析など、高度な機能がパッケージ化されており、セキュリティやスピード、拡張性において自作にはない強みがあります。

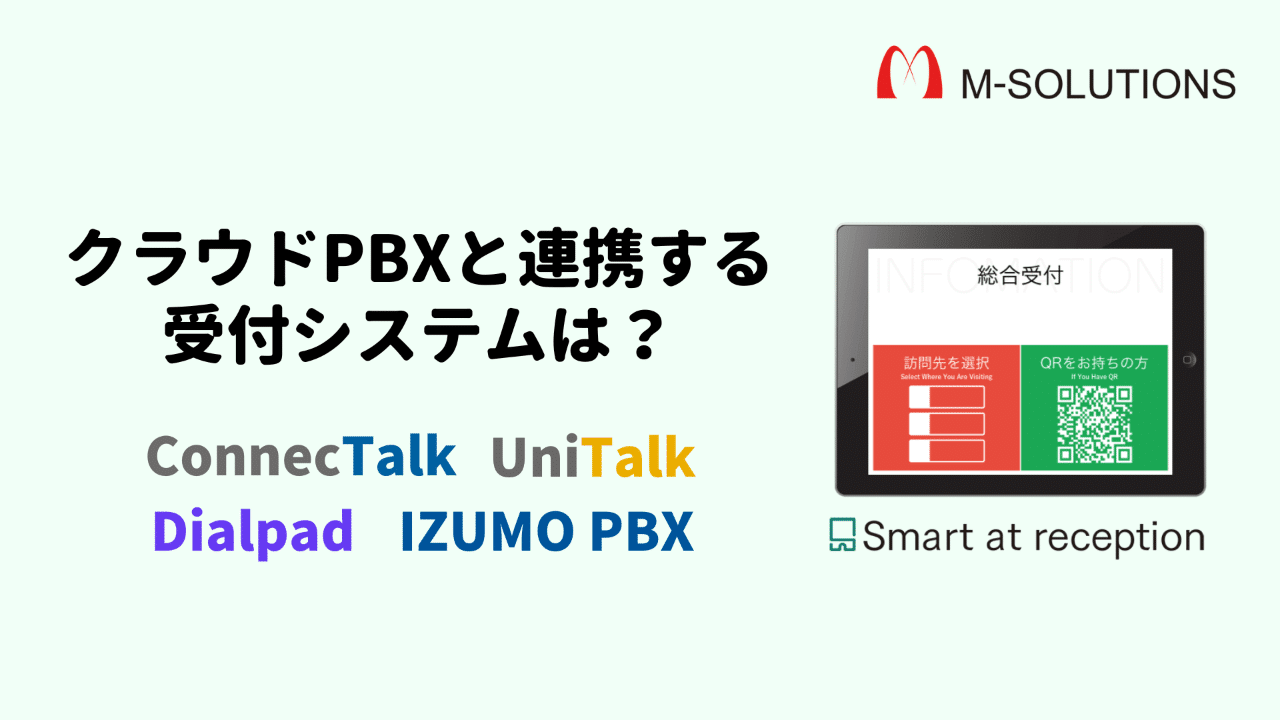

Smart at reception

Smart at receptionはクラウドPBXやSlackやTeamsなどさまざまなチャットツールとの連携機能が充実しており、大手企業を中心にIT企業やスタートアップにも導入実績を誇る受付タブレットです。

来訪通知はTeamsやSlackだけでなく、電話連携も可能で在宅勤務やフリーアドレスとの相性も良好です。

操作画面のデザイン性も高く、オフィスのブランディング向上にも貢献します。

複数拠点展開やグループ会社での統合利用にも適しており、拡張性と即応性に優れたツールです。

「Smart at reception」について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

お問い合わせはこちらRECEPTIONIST

RECEPTIONISTはチャット通知、QRコード受付、カレンダー連携など豊富な機能を備えた多機能型の受付タブレットです。

SlackやTeamsなど主要な社内ツールとシームレスに連携し、在宅・出社を問わず来訪者へのスムーズな対応を可能にします。

ラクネコ

ラクネコは月額5,000円から始められる低価格帯の受付タブレットサービスで、コストを抑えつつ効率的な受付を実現します。

チャット連携や訪問履歴管理など基本的な機能を搭載しながらも、導入・設定が非常にシンプルで、スタートアップや小規模オフィスに最適です。

自作で構築できる受付システムの方法と注意点

自作の受付タブレットは、Googleフォームとスプレッドシートを組み合わせることで簡易的に構築することが可能です。入力された内容は自動でスプレッドシートに記録され、GAS(Google Apps Script)を使えば、Slackやメールへの自動通知も実装できます。

コストを大幅に抑えられる一方で設定や保守を自社で行う必要があるため、一定のIT知識が求められます。

拡張性やセキュリティ面では市販ツールに劣ることも多く、業務フローや来訪頻度によっては運用負荷が増える可能性もあります。

Googleフォーム × スプレッドシート

無料で利用でき構築も比較的容易なため、試験運用や期間限定イベントなどにも活用されています。

GASによるカスタマイズにより、通知先の設定や画面項目の変更も可能です。ただしUIは簡素でセキュリティ機能も限定的なため、本格的な受付業務には慎重な運用が求められます。

【有料受付ツール vs 自作受付ツールの比較】

| 項目 | 有料ツール

(例:Smar at reception) |

自作ツール

(例:Googleフォーム) |

| 月額費用 | 20,000円〜/月 | ほぼ無料 |

| 機能 | チャット通知や電話通知など高度な通知 | 限定的(通知・記録が主) |

| 導入のしやすさ | 専門サポートあり | 自力構築が必要 |

| セキュリティ・拡張性 | 高 | 低〜中 |

| 運用負荷・保守対応 | 少 | 全て自社対応 |

| おすすめの企業規模・用途 | 中堅〜大手企業 | スモールスタート、社内利用 |

会社受付タブレットと社内ツールの連携方法と注意点

会社受付タブレットの利便性を最大限に活かすには、既存の社内ツール(チャット・内線・電話システムなど)との連携が不可欠です。

通知を即時かつ確実に行える環境が整えば、来訪者対応のスピード・正確性が格段に向上します。

しかしツール連携には設定上の注意点や運用の落とし穴もあるため、技術的・運用的な両面から適切に設計することが重要です。

このセクションでは代表的な連携パターンと、各ツールとの連携時に意識すべきポイントを解説します。

社内ツールとの連携パターン

受付タブレットが対応している連携パターンは主に3つです。

1つ目は、チャットツール(Slack・Teams)とのAPI連携による通知送信。

2つ目は、クラウドPBXや内線電話との連携による音声通知。3つ目はカレンダー・メールとの連携による在席状況の判断や自動振り分けです。

チャット連携は在宅勤務環境でも有効に機能しますが、ツールによっては通知の見逃しや制限設定による非表示などが起こる場合があります。

運用上は「複数通知先の設定」や「不在時の代替フロー」を併用することでリスクを回避できます。

Slack・Microsoft Teamsとのチャット連携

SlackやMicrosoft Teamsと受付タブレットを連携させることで、来訪通知をチャット経由で即時に受け取ることが可能になります。

通知内容には来訪者の氏名・会社名・訪問部署・受付時間などが自動反映され、指定したチャンネルや担当者宛てに送信されます。

特に在宅勤務やフリーアドレスが普及している企業においては、内線やメールよりもリアルタイム性に優れ対応の迅速化に貢献します。

ただし、ツール側の通知制限設定やネットワーク環境によっては通知が届かない場合もあるため、電話やメールなど別手段と併用する運用設計が重要です。

クラウドPBXとの連携

クラウドPBXとの連携では、来訪通知を音声電話としてスマートフォンや社用端末に発信する仕組みが主流です。

これによりチャットを確認できない場面でも確実な通知が可能となります。

ただしWi-Fiやネットワーク環境が不安定な場合、通話が途切れたり通知が届かなったりするケースが発生するため、事前にネットワーク整備や通信負荷の確認が必要です。

カレンダー・メールとの連携による在席状況の判断や自動振り分け

受付タブレットをGoogleカレンダーやOutlookなどのスケジューラーと連携することで、担当者の在席状況に応じた通知や対応の自動振り分けが可能になります。

たとえば、外出中・会議中の設定がカレンダーに反映されていれば、代理担当者へ通知を送るといった運用が実現できます。

また来訪通知と同時に自動返信メールを送る設定もでき、来訪者への案内をよりスムーズに行える点もメリットです。

人的ミスを防ぎ業務の属人化を避ける手段として有効です。

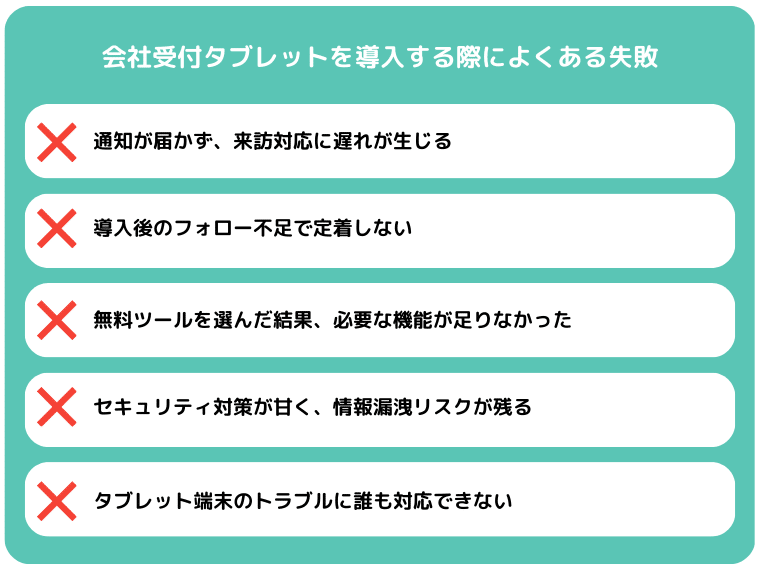

会社受付タブレットを導入する際によくある失敗とその対策は

受付タブレットの導入は多くの企業にとって業務効率化・来訪対応の改善につながる施策ですが、運用設計や導入プロセスを誤ると、かえって混乱を招くこともあります。

特に、現場の使い勝手や社員教育、通知設定などを軽視したまま導入を進めてしまうと、システムが定着せず元の有人対応に戻るケースも珍しくありません。

このセクションでは実際によくある失敗例と、それを未然に防ぐための対策を具体的に解説します。

通知が届かず、来訪対応に遅れが生じる

Slackや電話連携を導入したにもかかわらず、通知が不達だったというトラブルは少なくありません。

原因としては通知先の設定ミス、ツール側の制限設定、ネットワークの不安定さなどが挙げられます。

導入時には必ず複数の通知手段(チャット+メール+内線など)を組み合わせ、さらに通知ログを確認できる仕組みを整えておくことが重要です。

また定期的に動作確認を行うことで、異常を早期に検出する体制を築けます。

導入後のフォロー不足で定着しない

導入時には熱心に活用していたが、1カ月後には元のアナログ受付に戻ってしまった――このような“定着失敗”もよくあるパターンです。

原因は、マニュアル整備・社員教育・運用ルールの策定が不十分なことにあります。

成功の鍵は導入後も継続的に現場からフィードバックを収集し改善を繰り返すこと。

また、活用状況を定期的にモニタリングし、問題があれば早期に対処できる体制を整えることも欠かせません。

無料ツールを選んだ結果、必要な機能が足りなかった

初期費用を抑えたい一心で無料ツールを選択した結果、チャットツール通知ができない、履歴が自動保存されないなど「必要な機能がない」という事態に陥ることがあります。

ツール選定時には、現在の業務に必要な機能・将来的に拡張したい機能を洗い出し、それらが対応しているかを事前に確認しておくことが必須です。

セキュリティ対策が甘く、情報漏洩リスクが残る

受付で収集される情報は、氏名・所属・訪問目的などの個人情報が含まれるため、セキュリティの甘い運用は重大なリスクを伴います。

特に無料ツールや簡易的な自作ツールでは、暗号化やアクセス制限の設定が不十分な場合があり、情報漏洩の温床となります。

認証機能の有無やデータの保存先がクラウドかオンプレミスかなど、導入前に必ず確認しましょう。

ログの保存期間や削除ルールも、運用ポリシーに合わせて整備する必要があります。

タブレット端末のトラブルに誰も対応できない

ハードウェアの故障やOSアップデートによる不具合が起きたとき、誰が対応するか決まっていないと、受付業務そのものが停止してしまうリスクがあります。

IT部門がない企業や、受付専任者がいない場合には、端末トラブルへの対応フローや代替手段(予備端末、紙受付への切り替えなど)を事前に定めておくことが重要です。

また、サポート付きのツールを選ぶことで、万一のトラブル時にも迅速な復旧が可能になります。

まとめ

会社受付タブレットは来訪者対応の効率化やセキュリティ強化、業務負担の軽減を同時に実現できる優れたソリューションです。

しかし、導入を成功させるには自社の規模や課題に応じた機能選定と、社内ツールとの適切な連携設計が不可欠です。

また、有料ツールと自作ツールにはそれぞれメリット・デメリットがあり、コストと運用負荷のバランスを見極めた判断が求められます。

本記事で紹介した導入時の注意点や失敗事例を参考に、自社にとって最適な受付タブレットを選定し現場に定着させることができれば、受付業務の質は確実に向上します。

弊社ではiPadを活用した受付システムである「Smart at reception」を提供しています。

大企業での導入実績も多く、安心かつ信頼性の高いシステムで、TeamsやSlackなど各種チャットツールへの連携も可能で、受付業務の大幅な効率化を実現することが可能です。

企業の受付無人化やタブレット型の受付ツールについて気になる点やお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談いただけると幸いです。

お問い合わせはこちら 資料ダウンロードはこちら業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)