ブログ

kintoneのフィールドの種類・使い方・設計ルール・よくあるトラブルの解決法まで徹底解説

この記事でわかること

- kintoneのフィールドについて

- kintoneのフィールドの種類

- kintoneのフィールドの設定方法

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

「フィールドってそもそも何?」「どれを使えばいいの?」kintoneを初めて使う方にとって、この疑問は避けて通れません。

フィールドはkintoneアプリの基礎を構成する重要な要素であり、正しく設計・運用することで業務の効率化や入力ミスの削減に大きく貢献します。

本記事では、kintoneにおけるフィールドの基本的な役割から全種類のフィールドタイプの特徴や使い方、設計ルール、さらには表示・非表示設定やAPI・JavaScriptを活用した高度なフィールド制御までを網羅的に解説します。

本記事を読むことで、kintoneフィールドの理解と実装力を一段階引き上げるヒントを得ていただけるはずです。

目次

kintoneフィールドとは?

kintoneを初めて扱う方にとって、フィールドという言葉の意味や役割が直感的に理解しづらいことがあります。しかし、フィールドはkintoneのアプリ設計においてデータ入力の基盤となる極めて重要な構成要素です。

本章ではフィールドとは何かという基本から、フォーム・アプリ・レコードといった関連する概念との関係性までを整理し、フィールドに関する全体像を明確に理解できるよう解説します。

kintoneのフィールドとは何か

フィールドとはユーザーが情報を入力するための個別の入力枠を指します。例えば「文字列(1行)」「日付」「チェックボックス」「数値」など、入力項目ごとにフィールドの種類が用意されており、これらを組み合わせることでアプリのフォームが構成されます。

このフォームにデータを入力し保存されたものがレコードとして扱われ、アプリ内で一覧やグラフの対象となります。フィールドは1つ1つがデータベースのカラムに相当する役割を持っており、情報の入力精度や業務の効率性に直結する要素です。

フォーム設定画面では、左側に表示される各フィールドをドラッグ&ドロップで配置することで自由にレイアウトや項目を設計することができます。

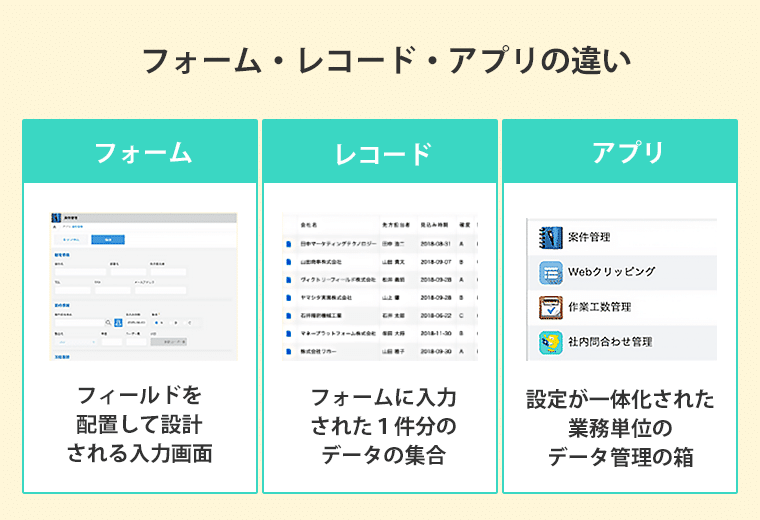

フォーム・アプリ・レコードの違いと関係性

フィールドの役割を正しく理解するためには、kintoneにおける「フォーム」「アプリ」「レコード」という3つの要素の違いや関係性を明確に把握する必要があります。これらはそれぞれ独立した機能を持ちながら、連携してkintoneのデータ管理を行っています。

まずフォームは、フィールドを自由に配置して設計される入力画面のことです。フォームは業務に必要な情報を正確にかつ入力しやすい形で取得するためのインターフェースとして機能します。

次にレコードとは、フォームに入力された1件分のデータの集合です。例えば「会社名」「担当者」「案件金額」など複数のフィールドに入力された情報が1レコードとなり、これが1行のデータとして蓄積されていきます。

そしてアプリは、フォームやレコードをはじめ、一覧、グラフ、通知、アクセス権などの設定が一体化された業務単位のデータ管理の箱です。つまり、アプリとは特定の業務目的(例:案件管理、勤怠管理、問い合わせ対応など)に応じて構成されたシステム全体を指します。

kintoneで使えるフィールドタイプ一覧

kintoneのアプリ設計において目的に応じたフィールドタイプを適切に選ぶことは、入力ミスの防止や業務効率の向上に直結します。

本章ではkintoneで利用できるフィールドタイプをカテゴリ別に整理し、それぞれの特徴や使いどころを具体的に解説していきます。はじめて設計を行う方でも選びやすいよう、入力方法や表示形式の違いに注目しながら理解を深めていきましょう。

文字列入力フィールド

文字列入力フィールドは、自由記述の文字情報を入力するための基本フィールドです。氏名やメールアドレス、備考欄など入力内容に応じて使い分けます。

検索対象にもなるためデータの絞り込みや分析にも活用できます。

| 入力項目 | 適したフィールド種類 |

| 氏名、メールアドレス、電話番号 | 文字列(1行) |

| 住所、問い合わせ内容 | 文字列(複数行) |

選択式フィールド

選択式フィールドは、あらかじめ用意した選択肢の中から入力させたい場合に適しています。表記ゆれや入力ミスを防ぎデータの統一性を保てるため、集計・フィルタ処理にも有効です。

形式としては「ドロップダウン」「ラジオボタン」「チェックボックス」「複数選択」があり、単一選択か複数選択かによって選ぶ形式が異なります。

| 入力項目 | 適したフィールド種類 |

| 対応状況 | ラジオボタン |

| 担当部署 | ドロップダウン |

| 希望連絡方法(複数選択) | チェックボックス |

| 商品カテゴリ(複数選択) | 複数選択 |

日付・時刻フィールド

日付や時刻に関する入力は手入力では表記ゆれや入力ミスが起きやすいため、専用の「日付」「時刻」「日時」フィールドを活用することで精度と一貫性を保てます。

カレンダーUIや時刻ピッカーが用意されており、直感的な操作が可能です。

| 入力項目 | 適したフィールド種類 |

| 申請日、納期 | 日付 |

| 出社時刻、退社時刻 | 時刻 |

| 面談日時、予約日時 | 日時 |

フォームの装飾用フィールド

フォームの装飾用フィールドは、データ入力ではなくフォームの視認性や構造を整えるために使います。「ラベル」「グループ」「スペース」といった形式があり、入力の補足説明、関連項目の整理、カスタムUIの設置などに活用されます。

操作性を高め、入力ミスの防止にもつながるフィールドです。

| 入力項目 | 適したフィールド種類 |

| 入力ルールの説明 | ラベル |

| 関連項目のグループ化 | グループ |

| JavaScript用の設置領域 | スペース |

レコード情報を表示するフィールド

レコード情報を表示するフィールドはユーザーが手入力するのではなく、kintoneが自動で記録・表示する情報を扱う管理系フィールドです。

代表的な項目として「作成者」「作成日時」「更新者」「更新日時」「レコード番号」などがあり、誰が、いつ、どのように操作したかを正確に記録する役割を担っています。

これらのフィールドは編集できない仕様となっており、作業ログの可視化や変更履歴の追跡、内部統制・監査対応といった用途で活用されます。

フィールドコード・要素ID・命名規則を正しく理解しよう

kintoneでは、各フィールドに「フィールドコード」や「要素ID」といった識別子が自動的に付与されます。これらはJavaScriptやAPIによる連携、アプリの高度なカスタマイズを行う際に欠かせない要素です。

しかし仕組みが正しく理解されていないと、保守や改修の際にトラブルを引き起こす原因にもなります。

本章ではフィールドコードと要素IDの違いや確認方法、各識別子が活用される場面について初心者にもわかりやすく整理して解説します。

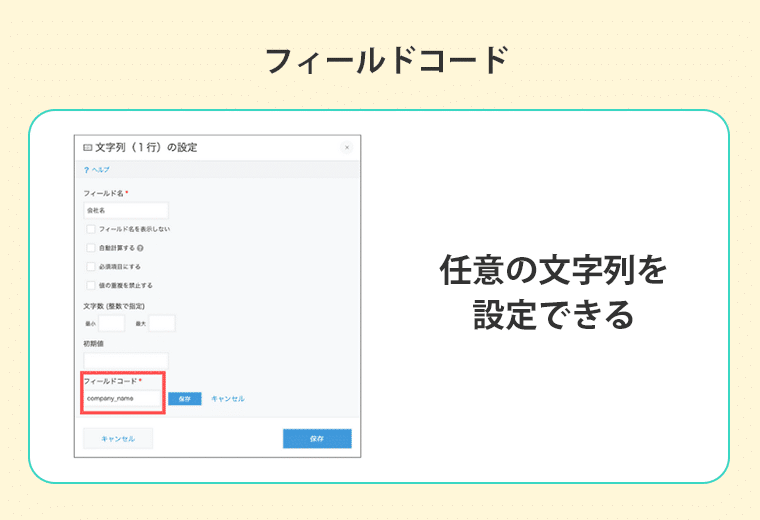

フィールドコードとは?フォーム編集画面での確認方法

フィールドコードとは各フィールドに割り当てられる識別名で、JavaScriptやWebhook、API操作などの際に参照される重要な項目です。

フィールドコードは、フォーム編集画面でフィールドの歯車アイコンをクリックすると確認・編集が可能です。初期状態ではフィールド名と同じ文字列か、重複する場合はその後に番号が振られた名称が自動設定されますが、わかりづらい名前のままだと複数人での開発や後からの改修時に混乱を招く恐れがあります。

そのため、運用に合わせて統一された命名ルールを定めておくことが推奨されます。例えば先頭にカテゴリ名を付けたスネークケース(例:customer_name、order_date)で統一すると、可読性が高く管理しやすくなります。

要素IDとは?

要素IDは、kintoneのスペースフィールドに設定できるIDです。Javascriptカスタマイズなどを行う際に利用します。

フィールドの設定・追加・並び替え・削除の操作方法

kintoneアプリの設計ではフォームにどのようなフィールドを配置するか、そしてその順番や構成をどのように整えるかが、ユーザーの使いやすさやデータ管理の効率性を大きく左右します。

本章ではフォーム編集画面を使ってフィールドを追加・編集・並び替え・削除する方法を基本から解説します。初心者でも操作できるよう丁寧に整理しつつ、現場でよくある設定ミスや注意点にも触れていきます。

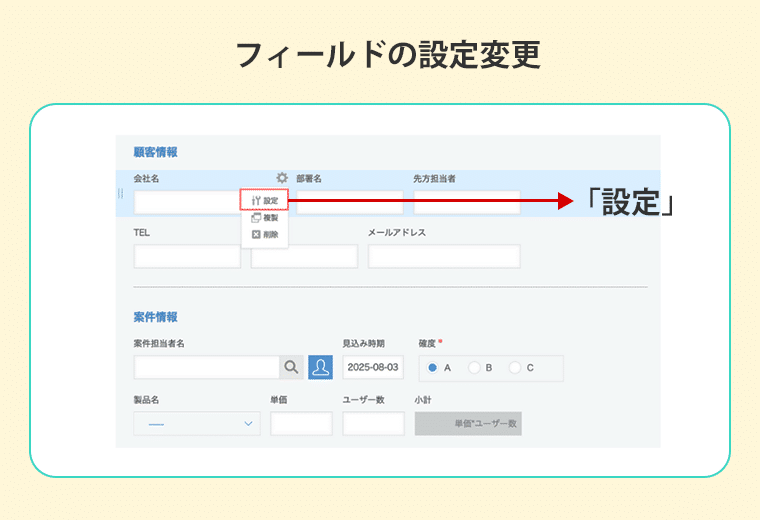

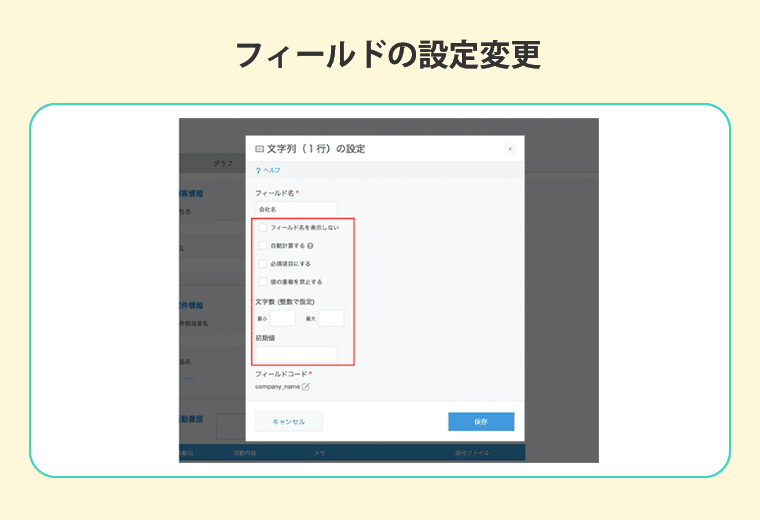

フィールドの設定を変更する手順

フォームに配置したフィールドは、運用途中でも名称や初期値、必須設定などを柔軟に変更できます。以下は、フィールドの設定を変更する際の具体的な手順です。

① フォーム編集画面で、設定を変更したいフィールドにマウスオーバーします。

② フィールドの右上に表示される「歯車アイコン(フィールドの設定)」をクリックします。

③ フィールドの設定画面が表示されるので、ここで「フィールド名」「フィールドの独自設定」「フィールドコード」「初期値」「必須項目の有無」などを編集します。

④ 設定内容を変更したら、「保存」をクリックして内容を確定させます。

⑤変更後は「保存」→「アプリの更新」を行い、フォームに反映させます。

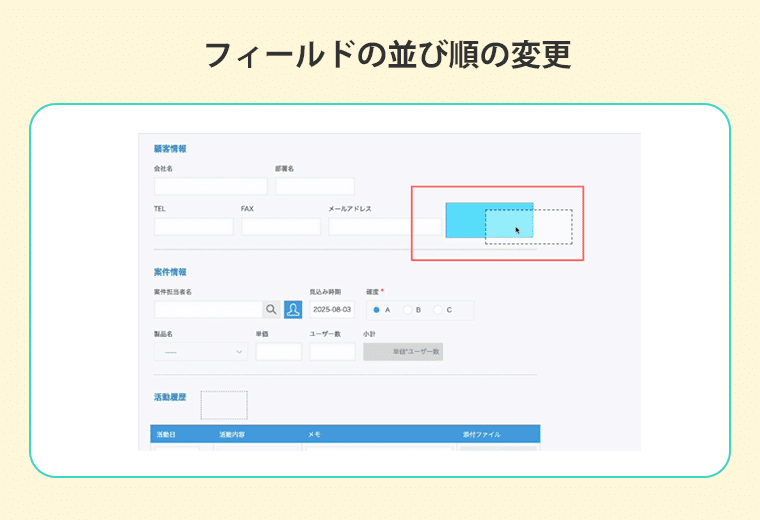

フィールドの並び順を変更する手順

入力しやすいフォームを作成するには、情報の流れや視線の動きに沿ったフィールドの並び順が重要です。以下は、フィールドの並び順を変更する手順です。

① フォーム編集画面で、並び替えたいフィールドをマウスでクリックしたままドラッグします。

② ドラッグしたフィールドを、表示したい位置まで移動させてドロップします。上下に移動させることで縦並びの順序を、左右に動かすことで2列構成などのレイアウト調整が可能です。

③ 配置が完了したら、「保存」→「アプリの更新」をクリックして変更を反映させます。

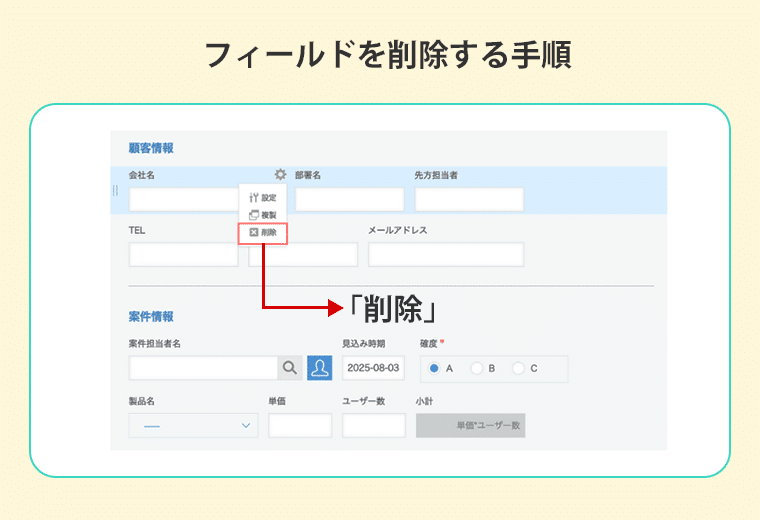

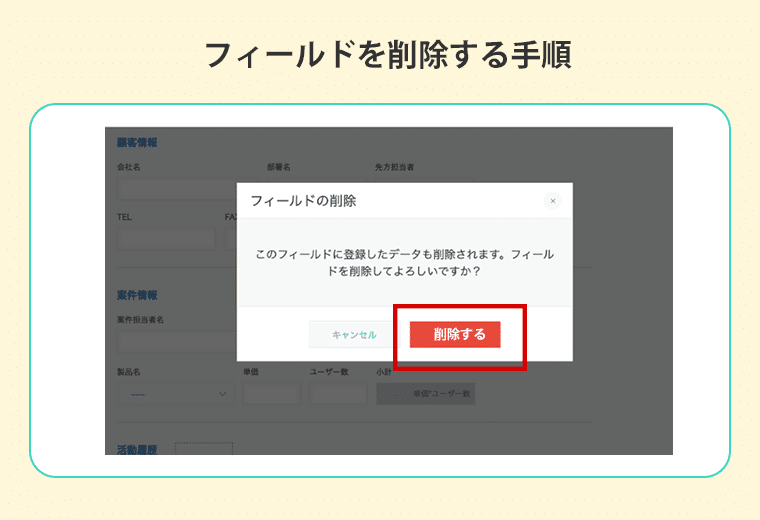

フィールドを削除する手順

フォーム設計を見直す中で、使わなくなったフィールドを削除する場面は少なくありません。以下は、フィールドを削除する際の具体的な手順です。

① フォーム編集画面で、削除したいフィールドをクリックします。

② 表示されたメニューの中から「×アイコン(削除)」をクリックします。

③ 「このフィールドに登録したデータも削除されます。フィールドを削除してよろしいですか?」という確認メッセージが表示されるので、内容を確認し、「OK」をクリックします。

④ 削除後は「保存」→「アプリの更新」を行い、フォームに反映させます。

フィールドを削除する方法と注意点

不要なフィールドを削除したい場合は、フォーム編集画面で対象のフィールドを選択しゴミ箱アイコンから削除操作を行います。ただし、削除を行うと過去に入力されたそのフィールドのデータも失われる点に注意が必要です。

特に運用中のアプリでフィールドを削除する場合は、事前に対象データのバックアップを取るまたは一時的に非表示設定にするなど安全な対処を講じることが推奨されます。

業務で使われているフィールドほど、他の処理やAPI連携にも影響を及ぼす可能性があるため「削除前の確認」は必須のステップです。

kintoneでのフィールドの表示・非表示・編集制限を柔軟に設定する

kintoneを業務システムとして活用するうえで、「誰に・いつ・どの情報を見せるか」「操作させるか」を制御することは非常に重要です。

入力ミスの防止や不要な操作の制限はもちろん、部署や担当者ごとに表示すべき情報が異なる場合には、フィールドの表示・編集権限を適切に設定することが情報セキュリティの観点から重要です。

たとえば、営業担当者が入力した内容を承認者が編集できないように制限したり、管理職のみに機密性の高いフィールドを表示させたりすることが可能です。

本章では、kintoneで実現できるフィールドの表示・非表示・編集制限の方法を解説します。

アクセス権機能で制御する

フィールドの情報を表示・非表示にするには、アクセス権機能で制御できます。誰にどの情報を見せるかを設定できるため便利です。また、編集を禁止する設定もできるため、特定のフィールドに情報を入力させたくない場合にも活用できます。

プラグインを使ってノーコードで制御する

アクセス権機能で設定できる場合は、標準機能として利用できるため、運用面を考えても便利であり、設定しておくことが望ましいです。しかし、条件によって動的に表示・非表示を切り替えたり、編集不可にしたりすることはアクセス権機能だけでは対応できません。

そこで、プラグインを利用することで、条件付きの表示制御や入力制御が可能になります。たとえば、M-SOLUTIONS株式会社が提供する「オプション・ワンプラグイン」を使えば、条件付きの表示・入力制御が実現できます。

JavaScriptでフィールドを動的に制御する

アクセス権機能やプラグインでも実現できない表示・入力制御を行いたい場合は、JavaScriptカスタマイズ機能を使って制御することが可能です。ただし、プログラミングに関する知識が必要なため、専門知識を持つ人が設定することが重要です。

近年はプラグインも充実しており、JavaScriptカスタマイズを使わなくても表示・入力制御を実現できるケースが増えていますが、独自の制御が必要な場合はカスタマイズを検討するとよいでしょう。

kintoneのフィールド制御に役立つAPI・プラグイン活用術

kintoneのフォーム設計においてフィールドの表示制御や値の更新、外部データとの連携といったニーズは非常に多く存在します。これらを柔軟に実現する手段として、JavaScript APIや外部プラグインの活用が不可欠です。

この章では実務に直結するフィールド制御の自動化・拡張に役立つAPIの具体的な使い方、JavaScript実装のコツ、プラグインとの使い分け方を体系的に解説します。

kintone APIでフィールド情報を取得・更新する方法

REST APIを活用すれば、kintoneに登録されているレコードやフィールドの値を外部アプリケーションやスクリプトから取得・更新することが可能です。Webアプリや外部システムとの連携開発を行う際の基本技術として、以下のような活用が考えられます。

REST APIを使ってフィールドの値を取得する

レコードの取得には「GET /k/v1/record.json」エンドポイントを使います。例えば指定したレコードIDから「顧客名」や「ステータス」などのフィールド値を取得する場合、次のようなリクエストを送信します。

■サンプルコード

※以下サンプルコードはそのままコピーしても動作しない可能性がございます。実際にご利用されている環境に合わせて調整してご利用ください。

GET https://{サブドメイン}.cybozu.com/k/v1/record.json

?app=123&id=456

X-Cybozu-API-Token: xxxxxxxx

このリクエストを実行することで、対象のレコードに含まれるすべてのフィールド値がJSON形式で返却されます。フロントエンドやサーバーサイドの処理に組み込めば、他システムと連動したフォーム表示が可能になります。

複数レコードのフィールドを一括で更新する

複数のレコードにまたがってフィールド値を変更したい場合には、「PUT /k/v1/records.json」エンドポイントを使用します。例として、全レコードの「対応状況」を「対応中」に一括更新するには次のようなJSONボディを送ります。

■サンプルコード

※以下サンプルコードはそのままコピーしても動作しない可能性がございます。実際にご利用されている環境に合わせて調整してご利用ください。

PUT https://{サブドメイン}.cybozu.com/k/v1/records.json

{

“app”: 123,

“records”: [

{ “id”: 1001, “record”: { “status”: { “value”: “対応中” } } },

{ “id”: 1002, “record”: { “status”: { “value”: “対応中” } } }

]

}

これにより、繰り返し画面操作を行うことなく大量のレコードを効率よくメンテナンスできます。

外部システムとの連携でフィールドを自動入力

REST APIと外部システム(例:顧客DB、MAツール、Googleフォームなど)を連携させることで、特定のイベントをトリガーにkintone側へ自動入力・自動登録を行うことができます。

例えば外部の問い合わせフォームから取得した顧客情報を、kintoneの「問い合わせ管理」アプリに直接追加する仕組みを構築すれば、二重入力の手間をなくしリアルタイムなデータ反映が実現します。

APIとプラグイン、どちらを使うべき?選び方の基準

kintoneでフィールドを制御する場合、APIとプラグインのどちらを使うべきかはプロジェクトの規模やチームのスキルセットによって異なります。ここでは選定の考え方を整理します。

APIは自由度が高いが知識が必要

JavaScriptやREST APIを活用すれば、フォームの見た目や動作、外部サービスとの連携まで含めて自由自在に制御が可能です。

一方で記述ミスによるエラーや保守負荷も発生するため、JavaScriptやHTTP通信の基本的な理解があることが前提となります。カスタム性と細かい制御が求められるプロジェクトではAPI活用が向いています。

プラグインは設定が簡単でスピーディー

ノーコード・ローコードでの導入を優先する場合には、既成のフィールド制御プラグインを使うことで、GUI上から設定を完了できます。

例えば「条件に応じてフィールドを非表示にする」「ステータス別に編集可否を切り替える」などのよくあるニーズには、導入済みのプラグインでほぼ対応可能です。設定者がエンジニアでない場合でも安心して使える点が利点です。

併用も視野に入れた設計が理想

実際の現場ではプラグインで実現できる範囲は活用し、特殊な要件や動的な処理が必要な場面ではJavaScriptで補完するというハイブリッド運用が現実的です。

例えばフォームの制御はプラグインで行い、レコード保存時の値の再計算はJavaScriptで補完するという構成は、多くの企業で採用されています。

まとめ

kintoneにおけるフィールドの設計・運用は、単なるデータ入力の設計にとどまらず、業務効率や情報の利活用、さらにはシステム全体の柔軟性を左右する重要な要素です。

本記事ではフィールドとは何かという基本概念から種類ごとの使い分け、表示・編集制御の方法、さらにはAPIやJavaScript、プラグインを活用した高度なフィールド操作までを段階的に解説してきました。

適切なフィールドタイプの選定と設計は、一覧やグラフ、検索・分析といった機能の有効活用にも直結します。特に後からの修正や入れ替えが難しいフィールド構成については、初期設計の段階で業務フローとの整合性を意識し長期的な視点で検討することが不可欠です。

また表示制御や自動処理、外部連携といった機能をうまく取り入れることで、kintoneアプリの操作性やデータ精度を高めることができます。

すべてのフィールドには「役割」と「文脈」があり、それらを的確に設計・管理することが、kintoneを業務の中核に据えるうえでの第一歩です。本記事を参考に貴社のアプリ設計において、より実用的で拡張性のあるフィールド設計が実現されることを願っています。

弊社ではkintoneの初期導入支援からカスタム開発、外部システム連携、kintoneを強化するためのプラグイン「Smart atシリーズ」を提供しています。フィールドの表示・編集権限を適切に設定したい、APIとプラグインのどちらを使うべきかの相談をしたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

資料ダウンロードはこちら 無料トライアルはこちら お問い合わせはこちらkintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)