ブログ

受付システムを病院で導入するメリットとは?待ち時間短縮・業務効率化を実現する最新活用術

この記事でわかること

- 病院で受付システムが必要とされる背景と導入の意義

- 受付業務の課題が待ち時間・クレーム・感染リスク・患者満足度に与える影響

- 受付システムの主要機能とその効果

- 代表的な製品比較の特徴と規模別の選び方

- 導入成功のポイントと費用/サポートの見極め

- 現場定着を促すマネジメント術

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

「病院の受付で長時間待たされた」「いつ呼ばれるかわからず不安になった」——こうした経験を持つ患者は少なくありません。医療現場では人手不足やDX対応の遅れにより、受付業務にかかる負荷が年々増加しています。

そんな中、近年注目を集めているのが「受付システム」の導入です。自動受付や再来受付機、呼出表示機能などデジタル技術を活用することで、患者の待ち時間を大幅に短縮しスタッフの業務も効率化できます。

本記事では受付システムがなぜ今病院で必要とされているのか、その機能や導入メリット、製品比較、現場での定着まで網羅的に解説します。

読者の皆様が自院にとって最適なシステムを選定・導入し、患者満足度と病院全体の評価向上につなげられるよう、具体的な情報とベストプラクティスを提供します。

目次

受付システムとは?病院で注目される理由

病院の第一接点である受付は患者の満足度や病院全体の印象を左右する重要な業務です。しかし、昨今の医療現場では人手不足や業務の煩雑化により、受付対応に課題を抱える施設が少なくありません。こうした背景から、受付業務の自動化や効率化を目的とした「受付システム」の導入が進んでいます。

病院においての受付システムとは再来受付機や呼出表示などの機能を備え、受付の省力化と正確性を実現するツールです。

本章では病院における受付業務の現状と課題を整理し、なぜ今受付システムが注目されているのか、その必要性を明らかにします。

受付業務の課題と患者満足度への影響

近年、病院の受付業務にはさまざまな課題が山積しています。患者の増加や高齢化により、受付窓口が混雑する時間帯が増え、現場の対応力が限界を迎えつつある病院も少なくありません。また、受付業務の多くが手作業で行われているため、ミスや対応の遅れが生じやすく、それが患者の満足度低下へと直結してしまいます。

さらに、受付対応の質は患者の病院全体に対する印象を大きく左右します。初めて訪れる患者にとって、受付での待ち時間や案内の不備は「この病院は対応が遅い」「混雑している」といったネガティブな印象を与えてしまい、リピート受診や紹介にも悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、受付業務の改善は、病院経営における重要な取り組みの一つといえるでしょう。

待ち時間のストレスと途中帰宅・クレームのリスク

受付での待ち時間が長くなることで患者は「いつ診てもらえるのか」という不安や苛立ちを感じやすくなります。特に高齢者や体調が悪い人にとって長時間の待機は大きな負担となり、場合によっては途中で帰宅してしまうケースも発生します。こうしたトラブルはクレームの発生や診療機会の損失に直結し、病院側にも不利益をもたらします。

また、待合室の混雑は感染症リスクを高める要因にもなり、コロナ禍以降より敏感に受け止められるようになりました。受付システムを導入することで受付から診察までの流れを効率化し、待機時間の短縮と混雑回避を図ることが可能になります。

スタッフの業務負荷と手続きの煩雑さ

受付業務には保険証の確認から診療科の案内、問診票の受け取り、診察券の発行など、多岐にわたる対応が求められます。これらをすべて人力で行っていると対応に追われてしまい、スタッフの心理的・肉体的負荷が大きくなります。また、患者対応に集中できず事務処理の遅れや入力ミスが発生しやすくなる点も問題です。

受付システムの導入によりこうした課題は解消されます。例えば、再来受付機による自動受付や呼出表示モニターによる誘導機能などにより、手続きの自動化・簡略化が実現できます。結果としてスタッフが本来注力すべき業務に集中できる体制を整えることができます。

なぜ今、受付システムの導入が必要なのか

医療業界では少子高齢化による患者数の増加やスタッフ不足、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れを背景に病院運営の在り方が大きく変わり始めています。従来の紙ベースや口頭中心の運用では、業務の煩雑化やヒューマンエラーが避けられず患者満足度の低下にもつながりかねません。こうした状況を打開する手段として、受付システムが再び注目されています。

受付の自動化や業務の一元管理によって、限られた人員でも効率的に対応できる体制を構築することができ、病院全体のオペレーションの最適化が図られます。ここでは社会的背景や業界動向を交えながら、なぜ今まさに受付システムの導入が求められているのかを深掘りして解説します。

働き方改革と人材不足への対応

病院業界では慢性的な人手不足と長時間労働が深刻な課題として浮き彫りになっています。特に受付業務は接遇や書類対応など多岐にわたり、現場のスタッフに過大な負担がかかりやすい領域です。厚生労働省が推進する「医師の働き方改革」をはじめとした制度的な動きもあり、業務効率の改善は急務となっています。

こうした背景の中で受付業務をシステム化することで、人的リソースを最適配分することが可能となります。例えば、再来患者の受付を無人端末で行うことでスタッフの介在が不要となり、問診や会計などの業務に集中できる環境を整えることができます。結果として職員のストレスや残業時間の軽減にもつながり、離職率の低下や採用コストの削減といった副次的な効果も期待できます。

DX推進で院内オペレーションを最適化

医療業界でもデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が加速しています。厚労省による医療DX政策の推進を背景に多くの医療機関が業務の電子化やクラウド活用を進めていますが、受付業務はその第一歩として適している領域です。

受付状況や混雑度を可視化することで、診療科ごとのリソース配分や待機時間の調整といった柔軟な運用が実現できるようになります。

加えてLINE連携やQRコード対応など、スマートフォンを活用した非接触型の受付対応も実現可能です。これは感染症対策や患者の利便性向上という観点からも高い評価を得ています。今後電子カルテやオンライン診療とのシームレスな連携も視野に入れることで、病院全体の業務改革につながる重要な施策となるでしょう。

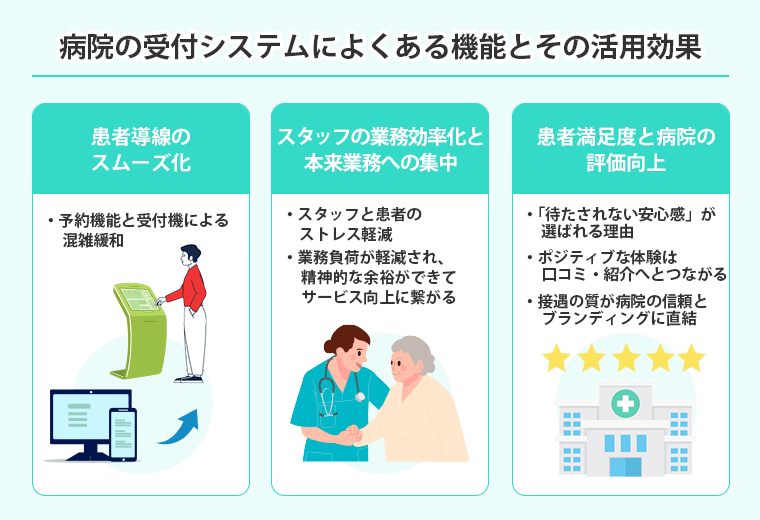

病院の受付システムによくある機能とその活用効果

受付システムには単なる自動受付機能にとどまらず患者導線の最適化やスタッフ業務の効率化を支援する多彩な機能が備わっています。業務全体の連携を強化し患者と職員双方の負担を軽減することで、医療提供体制そのものを改善する効果が期待されています。

本章では現在多くの病院で導入されている受付システムに共通して見られる機能を中心に、具体的な効果とあわせて紹介します。ただし製品によって対応範囲は異なるため、自院の課題や目的に応じた機能比較が重要です。

患者導線のスムーズ化

患者の動線をスムーズに整えることは病院全体の運営効率と患者満足度に直結します。受付システムは、無駄な待ち時間や混雑を最小限に抑える仕組みを提供します。

予約機能と受付機による混雑緩和

病院の混雑を緩和する手段として受付システムに搭載される「予約機能」と「受付機(再来受付機など)」の活用が広がっています。特に再来患者は事前に時間指定で予約を行い、当日は受付機を使ってスムーズに手続きを済ませることができるため、窓口の混雑を抑制する効果が期待されます。

再来受付機では患者が診察券やQRコードを端末にかざすだけで受付が完了し、番号票が発行されます。この番号は呼出表示と連動しており、患者自身が待ち順を視覚的に確認できるため、不安やストレスの軽減にもつながります。また、スタッフによる対面確認が不要になることで、非接触対応としても有効です。

さらに、予約機能と組み合わせることで来院タイミングの分散が可能となり、ピーク時の集中を避ける運用が実現します。結果として患者の待機時間短縮と感染症対策の両立を図るだけでなく、病院全体の運用効率を底上げする効果も期待できます。

スタッフの業務効率化と本来業務への集中

受付システムの活用は業務の効率化にとどまらず、職員が本来注力すべき医療行為や患者対応に集中できる体制づくりに貢献します。定型業務の自動化によってヒューマンエラーの抑制や働き方改革の推進も可能です。

スタッフと患者のストレス軽減

業務負荷が軽減されることで職員の精神的な余裕も生まれます。忙しい時間帯でも焦らず対応できるようになり、患者への説明や対応に丁寧さが加わり、患者の満足度も自然と向上します。

患者側も受付での待機や手続きの煩雑さが減ることで診療前の不安や不満を感じにくくなります。こうした双方向のストレス軽減は病院全体の雰囲気や印象を良くする効果ももたらします。

患者満足度と病院の評価向上

受付体験は患者の第一印象と病院への信頼や満足度を大きく左右します。受付システムの導入によって待ち時間の短縮や案内の明確化が実現し口コミや紹介といった経営効果にも波及します。

「待たされない安心感」が選ばれる理由

受付体験は患者が病院に抱く第一印象を決定づける重要な要素です。受付での待ち時間や案内のわかりやすさは診療の質以上に記憶に残ることもあり、患者の満足度や病院への信頼感に直結します。

受付システムの導入によってこうした接遇面の質を安定的に高めることが可能となり、病院全体の評価向上にも波及します。

例えば予約から受付、診療までの流れが整理されており、時間通りに診てもらえる仕組みが整っている病院は患者にとって「安心して通える場所」として認識されやすくなります。特に高齢者や小さな子どもを連れた保護者にとって長時間の待機を避けられることは大きな利点です。

ポジティブな体験は口コミ・紹介へとつながる

このようなストレスの少ない通院体験は「予定通りに診てもらえた」「待ち時間が短くて助かった」といった満足の声として表れ、SNSや口コミサイトでの投稿を通じて自然な形で拡散されていきます。こうした投稿は病院選びに迷っている新規患者の判断材料にもなり、結果としてリピーターや紹介患者の増加につながります。

接遇の質が病院の信頼とブランディングに直結

さらに、受付の印象が良い病院は地域の中での信頼獲得やブランディングにも直結します。

接遇の満足度は数字では表しにくい分野ですが、日々の患者対応の中で確実に差が出るポイントです。受付システムはこうした非定量的な価値の積み上げを支えるツールであり、単なる業務効率化の手段にとどまらず経営資源としても高い導入効果を発揮します。

主要な病院受付システムの比較と選び方

受付システムの導入を検討する際には製品ごとの特徴を理解し、自院の規模や目的に合った選定が不可欠です。近年は多機能型からシンプルな導入型まで多様な製品が登場しており、それぞれに強みや適した活用シーンがあります。

本章では代表的な受付システムを比較し導入目的別の選び方について詳しく解説します。

代表的な受付システムの特徴

受付システムにはさまざまな種類があり、それぞれ機能や特徴が異なります。どの製品を導入するかは病院の規模や患者層、業務の優先課題によって判断することが大切です。

ここでは現在医療機関で広く利用されている主要な製品の概要を紹介します。

ドクターキューブ|利用率9割以上のLINEと連携して予約が可能

ドクターキューブは病院・クリニック向け予約管理システムとして広く導入されており、LINEとの連携機能が特長です。再診予約や受付通知などをLINE上で完結できる仕組みにより、患者側の操作性が高く、スマートフォン世代の利用者にとっても利便性が高いと評価されています。

また、待ち人数の表示や呼出タイミングの通知もLINE上で確認可能なため、院内滞在時間の短縮や混雑緩和にも貢献します。導入実績の豊富さも安心材料であり、診療所から中規模病院まで幅広く対応できます。

ドクターキューブ公式サイトはこちら→https://jtc.doctorqube.com/

テルミーアイ|再来受付・呼出機能に特化

テルミーアイは受付業務のシンプル化と混雑緩和に焦点を当てた製品で、再来受付機能や番号呼出表示など受付導線の自動化に特化しています。診察券を端末にかざすだけで受付完了となるシンプルな運用が特長で、操作に不慣れな高齢者でも直感的に利用できます。

また、視認性の高いモニターでの番号呼出や音声案内によって、待機中の患者に対してもわかりやすく誘導が可能です。限られた機能に絞った設計であるため、初期導入費用や運用負荷を抑えたい施設に適しています。

アイアコス公式サイトはこちら→https://www.aiakos.co.jp/

Smart at Reception|AI受付や温度検知など先進機能で新しい受付体験を実現

Smart at ReceptionはAI技術も活用できる次世代型の受付ソリューションで、非接触での予約受付、体温検知、顔認証などの機能を備えています。感染症対策への意識が高まる中、こうした機能は来院時の安心感やスムーズな流れの確保に役立ちます。

また様々なチャット機能と連携し、来訪者の受付情報を担当者に即時通知することができ、ペーパーレス化や業務効率の向上が期待されています。

さらに、kintoneとの連携により来訪予約や受付履歴の管理がクラウド上で一元化され、業務改善にも活用できます。機能の拡張性が高いため、将来的なDX展開を視野に入れた導入にも適しています。

参考:Smart at Receptionについてはこちら

導入規模・目的に合わせた選定ポイント

受付システムは「何を重視するか」によって最適な製品が異なります。例えばコストを抑えたい小規模医院と、複数業務を一元化したい中規模病院では選定基準がまったく異なります。ここでは導入目的や施設の規模別に、選ぶ際の具体的なポイントを整理します。

個人医院向け|低コスト・簡単導入型

個人医院や小規模クリニックでは受付業務の自動化を実現しつつもコストや運用負荷を抑える必要があります。シンプルな再来受付機能や呼出表示のみを備えた製品であれば、導入ハードルが低く、短期間で運用を開始することが可能です。操作性の高さとメンテナンスのしやすさも選定時の重要な観点です。

中規模病院向け|多機能・連携重視型

外来数の多い中規模病院では予約管理・呼出・電子カルテ連携など、複数の業務を一元化できる製品が求められます。患者動線の可視化やLINEなどとの外部ツール連携、混雑状況の把握など日常運用における柔軟性が選定の鍵になります。導入実績のあるシステムであればスタッフ教育やトラブル対応面でも安心です。

費用感・サポート体制

製品選定においては機能性と同様に「導入・維持にかかる費用」や「ベンダーによるサポート体制」も慎重に確認すべきポイントです。価格帯や対応時間、故障時の代替対応などをあらかじめ整理しておくことで、導入後のトラブルを最小限に抑えられます。

病院で受付システムを導入を成功するコツ

受付システムの導入は単なる機器設置ではなく、業務フロー全体の見直しや現場スタッフの習熟を含む「仕組みの導入」です。スムーズに活用を開始するためには段階的な準備と導入後の運用設計が欠かせません。

本章では導入の具体的なステップと成功させるための工夫について詳しく解説します。

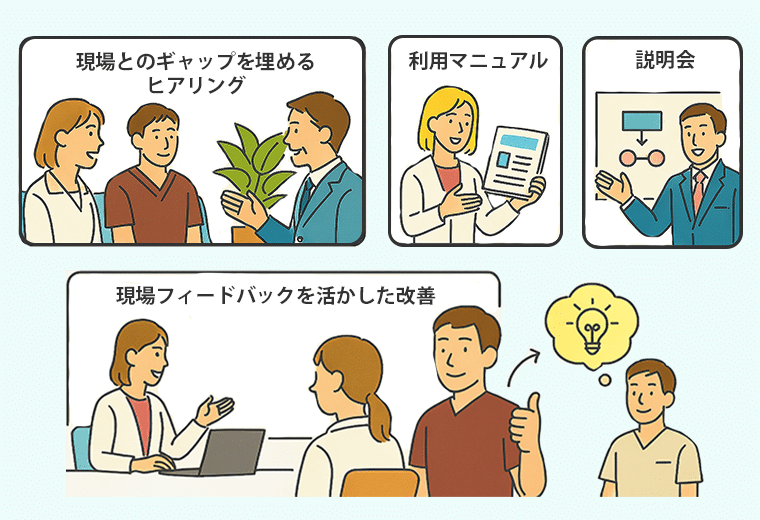

導入準備フェーズで押さえるべきポイント

新たに受付システムを導入する際は現場の運用に大きな影響を及ぼすため、事前準備が非常に重要です。現状の課題を明確にし導入目的をすり合わせたうえで、スタッフへの理解・説明を丁寧に行うことで導入後のトラブルや混乱を防ぐことができます。

現場とのギャップを埋めるヒアリングの重要性

経営層の意図だけで導入を進めてしまうと現場との認識にずれが生じ、システムが定着しない要因となります。導入前には受付担当や看護師などの現場スタッフに対して業務フローの確認や課題のヒアリングを行い「どの機能が業務負担の軽減につながるか」を具体的に洗い出すことが重要です。

このような事前の対話を通じて現場に即した導入設計が可能となり、後戻りのない円滑なプロジェクト進行が実現します。

利用マニュアルや説明会の整備

導入時にはスタッフ全員が操作方法を理解できるように利用マニュアルの整備も欠かせません。紙ベースの手順書だけでなく、短時間の動画や画面キャプチャ付き資料を併用することで業務時間を圧迫せずに習熟度を高めることが可能です。

また、システムベンダーと連携して操作説明会を実施することも有効です。スタッフの不安を事前に払拭することで、実運用への移行がスムーズになります。

導入後の運用を成功させる工夫

システムを導入した後もいかに継続的に活用できるかが成功の鍵です。導入直後はどうしても現場に混乱が起きやすいため、運用定着のフェーズでは「柔軟な見直し」と「小さな改善の積み重ね」が不可欠です。

現場フィードバックを活かした改善サイクル

受付システムを定着させるには導入後も現場からの声を継続的に吸い上げ、運用を調整していく姿勢が求められます。「実際に使ってみてどこが使いづらかったか」「患者からどんな反応があったか」など、日々の業務に即した改善点を明文化し、定期的に見直す体制を整えることが理想です。

特にシステムベンダーと密に連携してアップデート要望やカスタマイズ相談を行うことで運用がより施設に合った形に進化していきます。

最小単位からの段階導入

すべての受付業務を一度にシステム化するのではなく、まずは再来受付や問診入力など「比較的単純な業務」から段階的に導入する方法も有効です。こうすることで、現場スタッフが少しずつ慣れていき、徐々に全体運用へスムーズに移行できる体制を築けます。

特定診療科や時間帯のみを対象にする「限定導入」なども併せて検討することで、無理のない形で現場への定着を図ることができます。

受付システムの導入で失敗しないための“現場目線”のマネジメント術

受付システムの導入を成功に導くには単に機器や機能の選定だけではなく、現場の理解と納得を得るマネジメントが欠かせません。

本章では導入段階で起こりがちな現場の反発や運用の形骸化を防ぎ、システムが現場に根付き活用され続けるための非テクニカルな工夫と体制構築のポイントを解説します。

現場からの反発が起きない導入アプローチ

システム導入時に現場の理解が不十分なまま進めてしまうと「一方的に決められた」「作業が増えた」といった不満が噴出し、導入そのものに対する反発が起きるリスクがあります。これを防ぐには現場の温度感や課題感を把握した上で、導入の背景や目的を丁寧に説明し現場と経営の認識を一致させておく必要があります。

職員の“納得感”を得る説明と巻き込み

導入プロセスでは現場が「やらされている」と感じないようなコミュニケーションが重要です。「なぜ今、受付システムが必要なのか」「自分たちの業務にどうプラスになるのか」といった導入の意義と期待効果を、現場の実情に即して伝えることで、納得感を得ることができます。

また、説明会の開催だけでなく、導入前から意見を募りフィードバックを反映する姿勢を見せることも、巻き込みを進める上で有効です。現場が主体的に導入に関わることで、心理的な受け入れハードルは大きく下がります。

役職ごとに異なる不安や反対理由への対処法

医師・看護師・受付スタッフなど、役職によってシステム導入に対する懸念や反対理由は異なります。たとえば、医師は「患者との会話時間が減るのでは」といった不安を抱えやすく、看護師は「システム操作の負荷が増えるのでは」と警戒しがちです。

これらの懸念にはそれぞれに合わせた具体的な対処策を用意することが重要です。たとえば、「受付対応が短縮され診察に集中できるようになる」「業務の標準化によって負担が軽減される」といったメリットを、事例や数値で示すことで不安を和らげることができます。

“形だけの導入”で終わらせないための工夫

せっかく導入した受付システムが「現場に使われず終わる」事態は少なくありません。導入後の実運用がスムーズに行われ、日常業務に溶け込むようにするための“定着支援”こそが、導入効果を最大化するカギとなります。

マニュアル・ルールだけでなく“習慣”をつくる

システム導入時に操作マニュアルや業務ルールを整備することは基本ですが、それだけでは定着しません。現場で自然とそのシステムを使う“習慣”を作ることが重要です。

具体的には「日報に受付システムの使用状況を記録する」「朝礼で一言フィードバックを共有する」など、日々の業務と連動した“繰り返しの仕組み”を作ることで使い忘れや使い方のばらつきを防げます。現場に根づいた文化としてシステムを浸透させるにはこうした地道な工夫が欠かせません。

“改善サイクル”を回せる体制づくり

受付システムは「導入して終わり」ではなく運用後の改善サイクルをどう回していくかが成否を分けます。現場の声を定期的に吸い上げる仕組みをつくり、UIの調整や運用方法の見直しを段階的に行っていくことで、活用度を高めることができます。

また、課題発生時にすぐ対応できるよう、改善提案と実行をスムーズにつなぐ体制を整備しておくことも重要です。定例会議やチェックシートなどの運用を取り入れることで、PDCAを自然に回せるようになります。

ベンダー任せにしない“病院側の導入責任”

システムの導入というとすべてをベンダー任せにしてしまう医療機関もありますが、それでは現場に合った運用体制を築くことはできません。病院側にも「導入を進める主体」としての意識と責任が求められます。

院内導入担当者を明確にする

導入初期の混乱を防ぐためには、院内で導入担当者を明確にし窓口を一本化することが不可欠です。誰が質問を受けるのか、どこに意見を集約するのかが曖昧だと、現場に不信感や混乱が広がってしまいます。

担当者を決めて「この人に聞けばいい」と現場が理解している状態を作ることで問い合わせや課題の処理もスムーズになります。導入初期の信頼構築において、情報の一元化は非常に効果的です。

トラブル時の“初動対応ルール”を決めておく

システムに不具合が起きた際の初動対応が明確でないと、患者対応に支障をきたし、スタッフの不満にもつながります。そのため、導入前に「どのようなトラブルが想定されるか」「誰がどう対応するか」といった対応フローを明文化しておくことが重要です。

対応ルールが明確であればいざというときにも落ち着いて行動でき、病院全体の対応品質も安定します。こうした事前準備こそが、受付システムの長期的な活用を支える基盤となります。

まとめ

受付システムの導入は受付業務の効率化にとどまらず、患者の満足度向上、スタッフの働きやすさの確保、そして病院全体のオペレーションの最適化へとつながる取り組みです。特に、再来受付機や予約機能、キャッシュレス対応などを組み合わせた一連の導線整備は、来院から会計までの体験をスムーズにし、病院の評価向上にも直結します。導入の成否を分けるのは、現場の声を反映したマネジメントと、運用を支える体制づくりです。本記事を通じて、自院にとっての最適な受付システム導入の一助となれば幸いです。

弊社では病院に合わせた受付システムを様々なニーズに応じて提供しております。導入支援やご相談、価格についてご興味・関心がある方はぜひお気軽にお問合せください。

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)