ブログ

【2026年最新版】kintone(キントーン)料金プラン完全ガイド|料金体系・機能比較・コストを抑える方法まで徹底解説

この記事でわかること

- kintoneの3プラン(ライト/スタンダード/ワイド)

- ゲストユーザー、ディスク増量、セキュアアクセス、メール共有などのオプション料金と、費用が膨らまないための選定・運用上の注意点

- 2024年11月の価格改定内容

- 基本プラン以外で発生しうる追加費用の内訳と費用構成の考え方

- 「料金が高い」と感じやすい原因

- 自社に最適なプラン選定の判断軸

kintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

kintoneの導入を検討している多くの企業や個人が直面するのが、「料金体系がわかりづらい」「本当に必要なプランはどれか判断が難しい」といった悩みです。公式サイトにも料金情報は掲載されていますが、オプションやユーザー数による変動、拡張機能の利用など、実際にかかるコストを正確に把握するのは容易ではありません。

本記事では、2026年最新版のkintone料金プランを徹底的に解説します。ライト・スタンダード・ワイドの各プランの料金や機能の違いはもちろん、オプションの内訳、料金改定の背景、自社に最適なプラン選定のポイントまで網羅的にカバー。

「kintoneの料金をなるべく抑えたい」「最適なプランを選んで無駄なく導入したい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

kintone料金プランの基本と費用体系

kintoneは、業務アプリケーションをノーコードで構築できる柔軟なクラウドサービスですが、その料金体系は一見シンプルに見えても、実際には「プランの種類」「ユーザー数」「オプションの有無」などによって費用がかなり違います。そのため、導入を検討している方の中には「料金がわかりにくい」と感じる方も一定数います。

この章では、kintoneの基本プラン3種類(ライト、スタンダード、ワイド)の違いを明確にした上で、各プランにかかる月額・年額費用をわかりやすく解説します。

kintoneの料金プラン一覧と月額・年額費用

kintoneでは、主に以下の3つのプランがあります。(参照元)

| プラン名 | 最小契約

ユーザー数 |

月額費用

(1ユーザー) |

年額費用

(1ユーザー) |

主な対象 | 外部連携 |

| ライト | 10ユーザー | 1,000円

(税込1,100円) |

12,000円

(税込13,200円) |

小規模チーム向け | 非対応 |

| スタンダード | 10ユーザー | 1,800円

(税込1,980円) |

21,600円

(税込23,860円) |

中小企業・部門単位の業務向け | 対応 |

| ワイド | 1000ユーザー | 3,000円

(税込3,300円) |

36,000円

(税込39,600円) |

大規模企業・全社的な活用向け | 対応 |

それぞれのプランには、使える機能に違いがあり、価格だけでなく自社の利用目的や規模感に応じて選択することが重要です。

この表を参考に、次項では各プランの特徴とおすすめの活用シーンについて詳しく解説します。

ライトコースの料金と特徴

ライトコースは、1ユーザー月額1,000円(税込1,100円)というリーズナブルな価格設定が魅力で、10ユーザーから契約できます。小規模チームの導入に最適です。

ライトコースで利用できる機能

- アプリ作成・レコード管理など基本機能が利用可能

- APIの利用・外部サービス連携は使えない

例えば、日報管理、問い合わせ対応履歴、簡易的な在庫管理など、限定的な用途でkintoneを活用したい場合には十分な機能を備えています。反対に、外部連携が必要な場合には、スタンダード以上のプランが推奨されます。

スタンダードコースの料金と特徴

スタンダードコースは、1ユーザー月額1,800円(税込1,980円)で、最小契約ユーザー数10から契約できます。中小企業や複数部門での利用を想定した機能が提供されています。

スタンダードコースで利用できる機能

- 外部連携(API・Webhook)が可能

- JavaScriptによるカスタマイズ対応

- プラグインの導入が可能

たとえば、営業チームのSFA管理や、複数部署を跨いだ業務進捗の一元管理を行いたい企業には、最適な選択肢です。「拡張性」と「柔軟性」を両立した中核的なプランとなります。

ワイドコースの料金と特徴

ワイドコースは、1ユーザー月額3,000円(税込3,300円)と最も高額ですが、大規模組織利用向け機能があり、1000人以上の組織や部門横断での活用に最適なプランです。また1000ユーザー以上からの契約になります。

ワイドコースで利用できる機能

- 作成できるアプリ数が3000個

- 作成できるスペース数が1000個

- APIリクエスト数が1アプリ10万件

- 大規模向け機能が利用可能

- エンタープライズ用途に対応したサポート体制が充実

全社利用や複数の事業部での横断的な情報管理を想定した企業にとって、安全かつ統制のとれた運用が可能になる点が大きなメリットです。

オプション機能の料金

kintoneは基本プラン以外にオプション機能が提供されています。オプション機能を追加することで、より高度な運用が実現できます。ただし、これらの追加機能は別途費用がかかるため、事前に内訳を把握しておくことが大切です。

オプションの費用

以下は、kintoneのオプション機能の費用一覧です。

| 追加機能 | 機能種別 | 月額費用(税別) | 機能概要 | 主な活用シーン |

| ゲストユーザー

(ライトコース) |

オプション | 700円/1ユーザー | 外部ユーザーとのコラボレーション用スペース | 顧客・取引先との情報共有 |

| ゲストユーザー

(スタンダード・ワイドコース) |

オプション | 1,440円

/1ユーザー |

外部ユーザーとのコラボレーション用スペース | 顧客・取引先との情報共有 |

| ディスク増量

(10GB) |

オプション | 1,000円 | ストレージ容量の追加 | 大量のファイル・画像管理 |

| セキュアアクセス | オプション | 250円

/1ユーザー |

クライアント証明書をインストールした端末だけにアクセスを制限する仕組み | 利用端末の制御 |

| メール共有 オプション |

オプション | 5,000円〜 | メールの送受信をキントーン上で行える | メールの送受信を見える化し、対応漏れを防ぐ |

これらのオプションは必要に応じて契約可能です。

オプションを利用する際の注意点

オプション機能は便利な一方で、なんとなく利用してしまい料金がかさむという落とし穴もあります。以下の点に注意しながら選定しましょう。

利用頻度や活用範囲を明確にすること

すべての機能が常に必要なわけではありません。必要な期間だけの短期利用も検討しましょう。

オプション単体の費用対効果を検討すること

同様の効果が標準機能で代替できないか確認する必要があります。

利用者の増減によって費用が変動するオプションに注意

一部のオプション機能は「ユーザー数×月額費用」となるため、運用開始後に費用が増える可能性があります。

特に、一度契約するとそのまま同じユーザー数を使ってしまうというケースが多いため、定期的な見直しを推奨します。

料金改定(2024年11月)の内容と背景

kintoneでは、2024年11月に料金プランの改定が実施されました。この改定により、各プランの月額・年額費用が見直されただけでなく、一部オプションの提供内容や条件にも変更が加えられています。

料金改定の背景としては、「運用や開発をはじめとした運営全体への投資を拡大し、より良いサービスを提供するため」のようです。

ここでは、改定された具体的な内容とその背景について、公式発表や業界動向も踏まえて詳しく解説します。

改定内容の詳細

2024年11月の料金改定では、以下のような変更が行われました。

| プラン名 | 改定前(月額/税抜) | 改定後(月額/税抜) | 差額 |

| ライトコース | 780円 | 1,000円 | +200円 |

| スタンダードコース | 1,500円 | 1,800円 | +300円 |

| ワイドコース | 新設 | 3,000円 |

このように、全体的に約20%ほどの値上げが実施されました。改定内容の詳細については、以下の公式ページでも確認可能です。

kintone 価格改定に関するお知らせ(2024年11月)

連携サービス・プラグイン・トレーニングなどの料金

kintoneは、要件によって基本プラン以外の費用が発生する場合があります。これは、実現したい内容をkintoneの標準機能だけでは対応できず、プラグインや連携サービス、あるいは個別開発が必要になるためです。さらに、定着を図るためには、個別の研修やトレーニングも必要になることがあります。

これらの追加サービスは、kintoneの開発元であるサイボウズのパートナー企業が提供しており、プラグインや連携サービス、個別開発、教育プログラムなどのメニューは多岐にわたります。提供元によって料金もさまざまです。

たとえば、弊社M-SOLUTIONSもサイボウズのパートナー企業の一社であり、kintone連携サービスを提供しています。サービスの価格は個別に設定しています。

このように、kintoneでは要件に応じて基本プラン以外の料金が発生する点が特徴です。

kintone料金が高いと感じる理由とその実態

「kintoneは便利そうだけど、料金が高い」という声を聞くことがあります。この章では、kintoneの料金が「高い」と感じられる主な理由と、その背景にある料金体系の構造を解説します。さらに、実際に料金が高くなりやすい具体的なパターンや、それに対する対策方法も紹介します。

kintone料金が高いと言われる場合の主な理由

kintoneが「高い」と言われる場合の背景には、以下のような3つの要因が挙げられます。

要件によっては追加費用が必要

kintone料金体系はシンプルですが、前述した通り、求める機能によっては基本プランの他にオプション費用+連携サービスの費用+初期構築費用が必要です。kintoneの基本プランだけでは収まらない場合は費用が高くなります。

導入規模に対して不要な機能を契約している場合

よくあるのが、「とりあえずスタンダードプランを契約したが、実際にはライトプランでも十分だった」というケースです。プランのグレードを上げすぎた結果、無駄なコストが発生しているパターンです。対策としては、現在使用している機能、使用していない機能を整理することが重要です。

利用人数が適正でないケース

「一時的なプロジェクトのためにユーザーを追加したまま放置されている」など、不要なユーザーライセンスがそのまま課金対象になっていることも少なくありません。

このような事態を防ぐには、毎月または四半期など敵機的にユーザーの棚卸を行いましょう。求職者退職者、異動者のアカウントは放置せず、「使用停止」や「削除」を行いましょう。

料金を抑えるためのプラン見直し方法

料金を抑えるためには、導入初期だけでなく、継続利用中も定期的な見直しを行うことが重要です。具体的な見直し方法として、「必要な機能」に絞ったプラン・オプション機能の構成を定期的に確認し、不要になったオプションやプラグインは契約解除を検討しましょう。このように、実態に即した契約と定期的な見直しが、無駄なコストを防ぐ最大のポイントです。

自社に最適なkintone料金プランの選び方

kintoneは高い柔軟性を持つ業務改善ツールである反面、「どのプランを選べばよいか分からない」という悩みを持つ導入担当者も多いのが現実です。料金や機能の違いはもちろん、企業規模や利用目的によっても最適なプランは変わってきます。

この章では、kintoneプランを選ぶ際に押さえるべきポイントや判断軸を紹介します。さらに、企業規模別・利用目的別のおすすめプランや、コストを抑えながら導入するための具体的な工夫についても解説していきます。

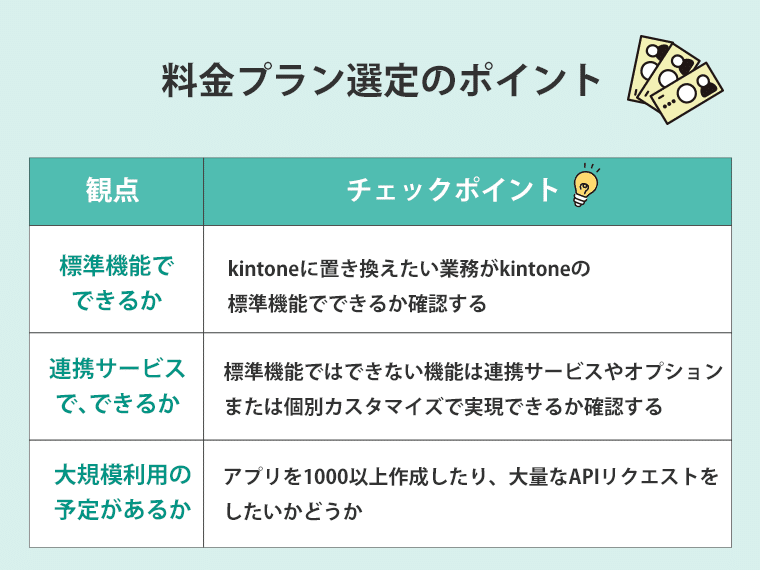

料金プラン選定のポイント

プラン選定時は料金だけでなく、以下の4つの観点をバランスよく考慮する必要があります。

これらを総合的に評価することで、自社にあったプラン選定ができます。

kintone料金を安く抑える3つのポイント

適切なプラン選びに加え、導入・運用時の工夫によってkintoneのコストはさらに抑えることができます。以下の3つの視点を意識しましょう。

利用人数と契約内容の最適化

kintoneはユーザー数に応じた課金体系のため、使用されていないアカウントが残っていると、それだけで無駄な費用が発生します。コスト削減のためには、定期的にユーザーの利用状況を確認し、退職者や一時的な利用者のアカウントを適切に整理することが重要です。

標準機能の活用とオプションの削減

JavaScriptによるカスタマイズやプラグインの導入は便利ですが、その前に標準機能で業務要件を満たせないかを検討することが重要です。アプリ、プロセス管理、コメント機能、グラフ、スペース、ポータルなど、多くの機能が標準で備わっており、それらを適切に活用するだけでも十分な業務改善が可能なこともあります。

アプリ構成と運用ルールの最適化

kintoneに慣れてくると、部門ごとに似たようなアプリが増えてしまう傾向があります。これは管理負荷や操作ミスを招くだけでなく、運用上のムダにもつながります。用途が近いアプリを統合したり、重複する業務フローを整理したり、運用ルールを標準化したりするなど、組織全体でアプリ設計を最適化することが重要です。

こうした見直しを定期的に行うことで、システム全体の保守性が向上し、開発や教育にかかるコストも抑えることができます。

まとめ

本記事では、kintoneの料金体系について、基本プランの特徴・費用感・機能の違いから始まり、オプションによる追加料金、料金改定の背景、さらに「高い」と感じられがちな理由とその回避策までを詳しく解説しました。

費用を適切に抑えつつ効果的に運用するためには、まず業務の目的や課題を明確にし、それに合ったプランや機能を選定したうえで、段階的に導入を進めることが重要です。一方で、活用が進むにつれて複雑な要件が現場から上がったり、外部システムとの連携やアプリ開発が必要になるケースも少なくありません。

自社にあった料金プランをしっかりと見極めて、kintoneを費用対効果高く利用していきましょう。

kitnone連携サービスに関するお申し込みはこちら

資料ダウンロードはこちら 無料トライアルはこちら お問い合わせはこちらkintoneをもっと便利にするプラグイン・連携サービスを提供中

全サービスが乗っているカタログを今すぐ無料ダウンロード!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)