ブログ

遠隔接客とは?導入メリットからツール比較・業種別の最適な選び方・成功事例まで徹底解説

この記事でわかること

- 遠隔接客の概要

- 導入が求められる背景

- 主なメリット

- 留意すべきデメリット/課題

- ツール選定の要点

- 導入~定着の進め方と事例

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

人手不足や非接触ニーズの高まりにより、「遠隔接客」という新しい接客スタイルが注目されています。

店舗や施設にスタッフを常駐させず、離れた場所から接客対応ができるこの仕組みはすでにさまざまな業界でなどで導入が進んでいます。

しかし「そもそも遠隔接客とは何か?」「どんなツールを選べばいいのか?」「自社に導入すべきか判断するには?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では遠隔接客の意味や仕組み、導入のメリット・デメリットをはじめ、業種別の活用事例やツールの比較ポイントまでを徹底解説します。

これから導入を検討する企業担当者の方がスムーズに判断・実行できるように丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

施設や店舗向けの受付・遠隔接客システムである「Smart at reception OneTouch」を提供しております。

遠隔接客にご興味のある方は是非以下のページもご覧ください。

目次

遠隔接客とは?意味と仕組みをわかりやすく解説

近年多くの業種で注目されている「遠隔接客」は、顧客と接客担当者が同じ場所にいなくても、デジタル技術を活用してリアルタイムに接客を行うことができます。

従来の対面接客に代わる手法として小売や飲食、医療、不動産など幅広い分野で導入が進んでいます。

この章では遠隔接客の基本的な仕組みから始め、遠隔接客の主な手法3つについて詳しく解説していきます。

遠隔接客の基本的な仕組み

遠隔接客ではカメラ・マイク・モニターなどのデバイスを通じて、スタッフが離れた場所から顧客とリアルタイムにコミュニケーションを取ります。

接客の成立に必要な要素である「視覚情報」「音声情報」「操作インターフェース」がすべて遠隔で連携することにより、場所を問わずに高品質な顧客対応が可能になります。

遠隔接客の主な3つの手法と特徴

ひと口に「遠隔接客」と言っても、その仕組みや提供方法は一様ではありません。

接客の対象や目的、業種、顧客との接点の取り方によって、最適な手法は大きく異なります。

例えば店舗に訪れた顧客に対応するケースもあれば、自宅にいる顧客とオンラインでやり取りを行うケース、あるいはWebサイト上でチャットを通じて自動応答するケースなど、活用シーンは実に多様です。

ここでは「遠隔接客システム」の主要な手法にフォーカスし、特徴や活用場面について詳しく解説していきます。

遠隔接客システムとは

遠隔接客システムは実店舗や施設に設置されたモニター・カメラ・マイクなどの通信機器を活用し、離れた拠点にいるオペレーターがリアルタイムで顧客対応を行う仕組みです。

オペレーターは本部やコールセンターなどから複数拠点の顧客対応が可能となり、1人のスタッフが多数の店舗をカバーすることで少人数体制での運用が実現します。

この手法は受付・インフォメーション業務との親和性が高く、店舗スタッフの代替手段としてだけでなく、接客品質の均質化やオペレーションの効率化にも貢献します。

なぜ今、遠隔接客が求められているのか?

遠隔接客は単なる一時的なトレンドではなく、今後の店舗運営や顧客対応における「新しいスタンダード」として注目を集めています。

その背景には、日本社会が直面する複合的な課題とそれに対応するための合理的な手段としての遠隔接客の有効性があります。

本章では今このタイミングで遠隔接客が強く求められている3つの理由について解説します。

慢性的な人手不足と採用難が深刻化している

少子高齢化による労働人口の減少が進む中、サービス業を中心に慢性的な人手不足が深刻化しています。

特に地方や深夜営業の店舗では「求人を出しても応募が来ない」「シフトを埋められない」といった課題が日常的に発生しています。

こうした状況において、各拠点に人材を配置する従来の接客体制では、もはや限界が見え始めています。

遠隔接客はこうした課題に対する実用的な解決策として注目されています。

1人のオペレーターで複数拠点の顧客対応が可能となるため、少人数でも広範なカバー体制を実現でき、労働力の有効活用と現場負担の軽減につながります。

人件費や店舗運営コストが上昇している

近年、最低賃金の継続的な引き上げに加え、社会保険料や法定福利費の増加などにより、企業が抱える人件費負担は年々重くなっています。

加えて退職率の上昇や労働市場の流動化も進行しており、人を雇う・育てる・維持するためのコストが過去に比べて大きく膨らんでいるのが実情です。

こうした背景の中、遠隔接客は「固定人件費を変動化できる仕組み」として注目されています。

スタッフを常駐させずに運営できるため、1店舗あたりの人件費を大きく削減でき、また繁閑に応じた人員調整もしやすくなるため、運営コスト全体の最適化を図る手段として導入が進んでいます。

非接触ニーズ・多様な働き方への対応が求められている

新型コロナウイルスの感染拡大以降、「人と直接接触しない接客」へのニーズが社会全体で高まりました。

加えて訪日外国人観光客への多言語対応、高齢者や障がい者へのバリアフリー接客など、多様な顧客層に対応することが企業に求められています。

また従業員側の働き方についても、育児や介護、遠方居住といった理由から場所にとらわれない柔軟な働き方への要望が高まっており、企業には多様な雇用形態を受け入れる体制が求められています。

遠隔接客はこうした顧客と従業員の双方の変化に柔軟に対応できる手段として、社会的にも重要な役割を担いつつあります。

遠隔接客のメリット・デメリット

遠隔接客を導入することで得られるメリットは多岐にわたりますが、一方で導入・運用にはいくつかの注意点や課題も存在します。

本章では導入を検討する企業がより現実的な判断を下せるように、遠隔接客の利点とリスクの両面を整理して解説します。

遠隔接客システム導入のメリット

遠隔接客システムを導入することで、企業は人材配置の最適化や人件費の削減、業務負担の軽減といったさまざまな面で効率化を実現できます。

従来は各店舗に必要だった人員を一拠点に集約し、複数の拠点を一括して対応できる仕組みを整えることで、限られたリソースでも高品質な接客体制を維持できるようになります。

また感染症対策や非接触対応といった、社会的要請にも応える手段として注目されています。

ここでは、遠隔接客を導入することで得られる代表的な4つのメリットを具体的に解説していきます。導入を検討する際の判断材料としてぜひ参考にしてください。

人件費の削減につながる

遠隔接客を導入することで、各店舗に常駐スタッフを配置する必要がなくなります。

これにより拠点ごとに発生していた人件費や交通費、教育コストが一括で削減可能になります。

また複数拠点を1人のオペレーターが対応できる体制を整えることで、同一人件費内での対応効率が飛躍的に向上します。

コア業務に集中しやすくなり、限られた人材をより戦略的に活用できるようになります。

人手不足でもサービス品質を維持できる

オペレーターを一箇所に集約することで店舗間の人員配置に悩まされることなく、安定した接客体制を構築できます。

ピークタイムの来客数に応じて柔軟に対応人員を調整できるため、過剰・過少な人員配置を防げます。

顧客からの対応依頼に即時反応できる体制が整うことで、接客の機会損失を最小限に抑えることができます。

接客の均質化・マニュアル化がしやすい

遠隔接客では全拠点で統一されたシステムやツールを使用するため、接客内容や対応フローを標準化しやすくなります。オペレーターが同じトークスクリプト・マニュアルに沿って対応することで、店舗間の接客品質のばらつきを防ぎます。

また対応ログや録画データをもとに定期的な改善ができるため、品質管理・教育体制の仕組み化が容易になります。

感染症策や非接触ニーズに対応できる

顧客とスタッフが直接対面しないため、飛沫感染や接触感染のリスクを避けられます。

操作はタブレットやタッチパネルを介して行われるため、従業員・顧客双方にとって安心感があり、施設利用時の心理的ハードルを下げる効果も期待できます。

特に高齢者や健康不安を抱える顧客にとっては、ストレスの少ない接客体験を提供できます。

遠隔接客導入のデメリットや課題点

遠隔接客には多くのメリットがある一方で、導入・運用に際しては事前に把握すべき課題や懸念点も存在します。

ここでは導入を成功させるためのリスクを理解し、適切な対策を解説します。

初期導入やシステム構築のコスト

遠隔接客を導入するにはカメラ・マイク・モニター・通信回線といったハードウェアの設置だけでなく、接客アプリケーションや管理システムなどのソフトウェア環境も整える必要があります。

そのため初期費用として数十万〜数百万円規模のコストがかかるケースも珍しくありません。

また多店舗展開している企業では、拠点ごとにインフラを整備する必要があり、全体としての初期投資額が大きくなりがちです。

さらに導入後も保守・更新・サポート契約といった継続的なランニングコストの発生が見込まれるため、事前に費用対効果を慎重に見積もる必要があります。

通信環境による接客品質への影響

遠隔接客の品質は通信回線の安定性に大きく左右されます。

映像が途切れたり音声が遅延したりすることで、顧客のストレスが高まり、接客体験の質が低下する恐れがあります。

特に地下や山間部など通信環境が整っていないエリアでは、円滑な接客を実現するために回線の増強やWi-Fi環境の見直しが必要になることもあります。

顧客の第一印象を左右する「接客の瞬間」が不安定になるリスクがある以上、導入前には通信速度や遅延の検証を行い、最適なネットワーク構成の設計と運用監視体制の構築が求められます。

機器トラブルやシステム障害時の対応準備

遠隔接客はデジタル機器とシステムに依存する仕組みであるため、機器の故障やソフトウェアの不具合が業務停止に直結するリスクがあります。

カメラが作動しない、音声が拾えない、接客画面が表示されないなどのトラブルが発生した場合、現場スタッフだけで対応が難しいケースも多いためベンダーとの保守契約やリモートサポート体制の整備が不可欠です。

また障害が発生した場合の代替手段(バックアップ回線、チャット対応など)をあらかじめ用意しておくことで、顧客対応の中断や不信感の発生を最小限に抑えることができます。

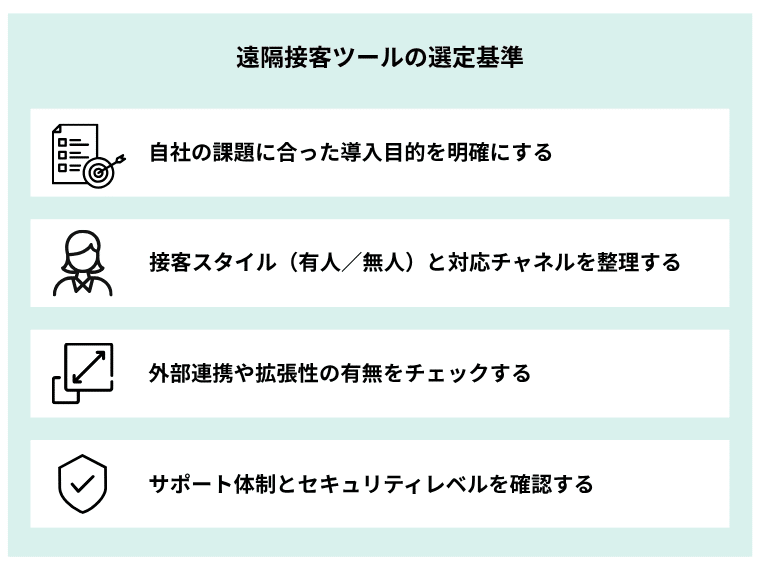

どの遠隔接客ツールが自社に最適?比較と選定ポイント

遠隔接客を成功させる鍵は、導入目的や業種に合ったツールを選定することです。

機能・操作性・コストといった定量的な要素に加え、将来の拡張性やサポート体制など、定性的な観点も重要です。

本章ではツール選びで失敗しないための選定基準と利用シーン別のおすすめツールについて解説します。

遠隔接客ツールの選定基準

遠隔接客ツールは多種多様であるため、単に「使いやすい」「導入しやすい」という理由だけで選んでしまうと、後々の運用で課題が生じやすくなります。

以下の4つの視点から、自社の課題や目的に最もフィットするものを選ぶことが重要です。

自社の課題に合った導入目的を明確にする

ツール選びにおいて最も重要な前提は「自社がなぜ遠隔接客を導入するのか」という導入目的を明確にすることです。

例えば慢性的な人手不足を補うことが目的であれば、省人化につながる効率的な接客オペレーションが可能なツールが適しています。

一方で売上向上を目指して接客の質や転換率を改善したい場合は、購買行動を促進できる機能や接客のパーソナライズ性が求められます。

また、感染症対策や多様な顧客層への対応といった非接触ニーズへの対応が目的であれば、アバター接客や多言語対応といった要素が必要になるでしょう。

このように目的によって選ぶべきツールの種類や重視すべき機能は大きく異なります。

目的が曖昧なままで選定を進めてしまうと、導入後に「期待した成果が得られない」「現場で活用されない」といった問題が生じるリスクがあります。

まずは自社の課題と導入目的を整理し、目的達成に最も寄与するツールを選定することが成功への第一歩となります。

接客スタイル(有人/無人)と対応チャネルを整理する

遠隔接客にはオペレーターによるリアルタイム対応(有人)とチャットボットなどによる自動対応(無人)の2種類があります。

また、接客のチャネルも「店舗設置のモニター」「Webサイト」「アプリ」など多岐にわたります。

例えば店舗向けにはモニター・スピーカー連動型のツール、Webサイト向けにはチャットボットやポップアップ型などチャネルと接客スタイルの組み合わせで選ぶ必要があります。

自社がどのような環境で、どのような接客体験を提供したいのかを明確にしておきましょう。

外部連携や拡張性の有無をチェックする

導入時点ではシンプルな運用でも将来的にCRMやPOS、LINE、予約システムなど他システムとの連携が必要になるケースも少なくありません。

こうした外部連携の可否や店舗数・導入数の拡張性も選定時の重要なチェックポイントとなります。

拡張性の低いツールを選んでしまうと、事業拡大時に別のツールへ移行せざるを得ず、コストと手間が大きくなる可能性があります。

初期費用だけでなく、中長期的な運用コストも踏まえて判断しましょう。

サポート体制とセキュリティレベルを確認する

遠隔接客は顧客情報や通信データを扱うため、セキュリティ対策の充実度は非常に重要です。

SSL暗号化やアクセス制御といった基本機能の有無に加え、トラブル発生時のサポート体制も確認しておきましょう。

特に初めて導入する企業では、日本語対応のヘルプデスクや導入支援サポートがあるかどうかは安心材料になります。

ツールそのものの性能に加え、ベンダーの信頼性も選定基準として重視すべきです。

遠隔接客の利用シーン別に見るおすすめツール

遠隔接客ツールは業種や業務内容によって最適な選択肢が異なります。

本章ではよくある導入目的・利用シーンごとに、おすすめの遠隔接客ツールを具体的に紹介します。

各ツールの強みや想定用途を把握し、自社に最も適した選択につなげましょう。

受付業務の省人化と来訪者対応には「Smart at reception OneTouch」

「Smart at reception OneTouch」は、店舗や施設の無人受付対応や遠隔接客ができるクラウド型遠隔接客システムです。タブレットやモニターに設置されたUIを通じて、遠隔オペレーターと会話することが可能です。

人件費削減はもちろん、受付対応の効率化や来訪者の満足度向上にも寄与します。

購買前の相談・ヒアリング対応には「Thumva.biz」

Thumva BIZは、オンラインでの接客を実現するサービスです。

業種に合わせお客様エントランスを自由にカスタマイズでき、顧客の入室をPCやスマホへ通知する機能で、通常業務と並行して対応可能です。

SNSやチラシから見込み顧客を直接オンライン商談へ誘導できる上、顧客情報表示、チャット、画面共有、録画、スライドシェア、映像配信など、商談を円滑に進める多彩な機能を提供。不動産や旅行業界での導入実績もあり、対面のような質の高いオンラインコミュニケーションを支援しています。

https://service.biz.thumva.com/

多言語・インバウンド対応には「AVITA」

「AVACOM」は、アバターと生成AIを組み合わせることで接客業務の効率化を実現するサービスです。サイネージとウェブサイトの両方で利用できる点が特徴で、生成AIによる完全自律応対とオペレーターによる遠隔操作を統合した“コパイロット型”を採用しています。このサービスを導入することで、コスト削減や売上アップ、人手不足の解消に繋がり、場所や年齢、障がいなどに縛られない多様な人材活用も可能になります。独自技術で高品質な表情や振る舞いを実現したアバターは、リアルタイム翻訳やデータ分析などの豊富な機能を備え、少人数での複数拠点対応も可能にするなど、企業や店舗の接客DXを力強く推進します

遠隔接客導入の流れと成功のポイント

遠隔接客の効果を最大限に引き出すには、ただツールを導入するだけでなく自社の業務に適した形で計画的に導入・運用していくことが重要です。

本章では導入までのステップと成功のために欠かせない社内体制づくりのポイントを解説します。

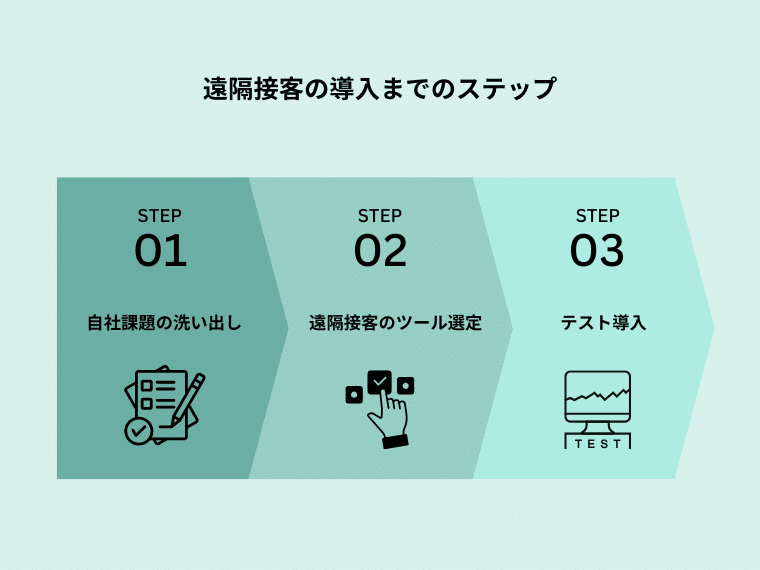

遠隔接客の導入までのステップ

遠隔接客システムの導入は「システム選定」や「機器設置」だけでは完結しません。

実際の現場でスムーズに機能するためには、以下のような段階的な導入プロセスが必要です。

自社課題の洗い出し

遠隔接客の導入にあたって最初に取り組むべきなのは「なぜ導入するのか?」という目的と、それに紐づく自社の課題を明確にすることです。

例えば慢性的な人手不足により各店舗へ十分なスタッフを配置できない、拠点ごとに接客品質にばらつきがあり顧客満足度に影響している、あるいは受付業務を無人化して運営コストを削減したいといったように現在抱えている業務上の問題を具体的に言語化しておくことが重要です。

このように課題を明確にすることで、その解決に適したツールの選定や運用体制の設計を的確に進めるための土台が整います。

導入目的が曖昧なままではツール選びや社内調整が場当たり的になりやすく、結果として運用効果が思うように出ないケースにもつながりかねません。

遠隔接客のツール選定

課題が明確になったら、次はそれを解決できるツールを選定します。

機能面・操作性・費用・外部システムとの連携可否・導入実績など、複数の観点から比較検討を行いましょう。

この段階では、現場の責任者やIT担当者、管理部門など複数部署での検討が不可欠です。

技術的な条件だけでなく、実際に現場で扱う人の視点も取り入れることで、導入後の定着率や運用のしやすさが大きく変わります。

テスト導入

ただ全拠点に導入するのではなく、まずは1〜2店舗や部門でテスト導入を行いましょう。

実際の通信環境や来訪者の反応、スタッフの操作性など、実運用に即した課題を洗い出すことが目的です。

ここで得られたフィードバックをもとに、運用マニュアルやフローを調整・改善し、本格導入に備えた準備を整えます。

遠隔接客導入の成功に向けた準備と社内体制づくり

遠隔接客の導入効果を最大限に高めるためには、技術的な準備だけでなく、社内体制の整備や現場の理解促進が必要不可欠です。

業務フローの再設計

遠隔接客を導入すると、従来の「対面での対応」を前提とした業務フローでは対応しきれない場面が生じるようになります。

そのため、現場の運用を遠隔対応を前提とした形に再設計することが不可欠です。

例えばどのタイミングで遠隔接客を開始するのか、誰がトリガーとなって対応を呼び出すのか、どのような導線で接客を開始するのかといった「接客の開始条件」を明確に定義する必要があります。

また、接客後のフォローアップを誰が・いつ・どのように行うのかといった役割分担の整理も求められます。

さらに機器の故障やシステム障害といったトラブルが発生した際に備えて、代替手段やバックアップ体制をあらかじめ構築しておくことも重要です。

このように、業務フロー全体を遠隔対応を前提とした形で見直し、仕組みとして設計し直すことが、スムーズな運用の鍵となります。

マニュアル整備

遠隔接客の運用を安定させるためには、現場で働くスタッフが迷わず対応できるように、業務マニュアルの整備が不可欠です。

特に初めて遠隔接客を導入する企業では、「誰が・いつ・どのように対応するのか」が属人的になりやすく、運用ミスや対応品質のばらつきが起こりやすくなります。

そのためツールの操作手順や接客中の対応ルール、よくある質問(FAQ)への対応方法、トラブル発生時の対処フローなどを体系的に文書化し、誰でも同じ手順で対応できる状態を整えることが重要です。

さらにマニュアルは文章だけでなく、図解やスクリーンショット、操作動画など視覚的なコンテンツも併用することで、アルバイトや新人スタッフでも直感的に理解できる内容になります。

特に画面越しのコミュニケーションに不慣れなスタッフでも安心して業務に取り組めるよう、対応例や話し方のテンプレートを示すなど、現場視点の工夫が求められます。

またマニュアルは一度作って終わりではなく、テスト導入や実運用のフィードバックをもとに継続的に更新していくことが理想です。

蓄積されたノウハウをマニュアルに反映することで、遠隔接客の品質向上と属人化の防止に繋がります。

遠隔接客の成功事例

遠隔接客はすでに多くの企業や団体で導入が進んでおり、その効果は業務効率化や人件費削減にとどまらず、接客品質の向上や働き方改革の実現など多方面にわたっています。

本章では実際に遠隔接客を導入した2つの企業事例を紹介し、どのように課題を解決し、成果を上げたのかを具体的に見ていきます。

ローソンで『AVACOM』を導入

コンビニ大手のローソンでは遠隔接客システム『AVACOM』を導入しました。

ローソンが『AVACOM』を導入した理由は、年齢や育児・介護、身体的ハンディキャップなどの制約にとらわれず、誰もが活躍できる「全員参加型社会」の実現を目指したためです。

全国どこからでもリモート勤務が可能で、一人が複数店舗を支援できる点は人手不足の解消にもつながります。

導入後はメディアで大きく取り上げられ、来店客数が増加。セルフレジ操作や商品購入をアバターがサポートし、会話を楽しむ姿も多く見られました。オペレーター公募には10代から60代まで約400名が応募しています。

出典:https://avita.co.jp/avacom/case/W24ynI8Q

アバター接客で無人受付やコストのスリム化を実現(京急不動産)

京急不動産は、賃貸仲介事業におけるコスト削減と効率化を目指し、オンライン接客システム「Thumva.biz」を導入しました。

以前のオンラインシステムが使い勝手に課題があった中、同社はアバター接客や画面背景変更機能を備え、狭い店舗での運用に適したThumva.bizを選定。

導入当初は現場スタッフに抵抗があったものの、重要事項説明の効率化や接客時間の1~2割短縮といった利便性が認識され、活用が進んでいます。

特にアバター機能は女性スタッフに好評です。今後は、売買仲介店舗への展開、駅構内での相談窓口、オンライン内見など、幅広い活用を通じて事業のさらなる効率化と顧客接点の強化を目指しています。

出典:https://www.bemotion.co.jp/ondemand/case/kekyufudousan/

まとめ

遠隔接客は慢性的な人手不足や人件費の高騰、非接触ニーズの高まりといった社会課題に対応する、次世代の接客スタイルです。

遠隔からでも高品質なサービス提供を実現できるこの仕組みは業種や規模を問わず、多くの企業にとって有効なソリューションとなり得ます。

本記事では遠隔接客の基本的な仕組みや手法の違い、導入によるメリット・デメリット、最適なツールの選び方、さらには実際の成功事例までを解説してきました。

導入を検討する際は、自社の課題や目的を明確にし、段階的な導入と社内体制の整備を並行して進めることが成功への近道となります。

遠隔接客はこれまでにない形で顧客との接点を築ける新たな選択肢です。

自社の課題や目的に合った導入方法を見つけ、ぜひ前向きに導入を検討してみてください。

弊社では店舗・施設向けの遠隔接客システム「Smart at reception OneTouch」をご提供しています。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)