ブログ

店舗無人化とは?仕組み・メリット・課題・成功事例まで完全ガイド

この記事でわかること

- 店舗無人化の定義や種類、注目されている社会的背景

- 無人店舗の主な導入モデル(段階的導入など)と形式(ウォークスルー型など)別の特徴

- 無人店舗の実現に必要なシステム・機器と、導入準備から運用までの実践的なステップ

- 店舗無人化によるメリットと、防犯やシステムトラブルといった課題への具体的な対策

業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

近年、多くの企業が直面している「人手不足」や「業務効率化」の課題。

その解決策として注目を集めているのが「店舗無人化」です。

無人店舗や省人化システムの導入によりコスト削減や営業時間の拡大、接触機会の最小化などさまざまな利点が期待できます。

しかし同時に防犯や顧客対応の不安、導入ハードルの高さといった懸念も存在します。

本記事では店舗無人化の定義や仕組みから、導入メリット・課題、必要なシステムや機器、さらには国内外の成功事例までを網羅的に解説します。

今後の小売や飲食、サービス業の経営戦略を検討するうえで知っておくべき情報が満載です。

「どこから始めるべきか分からない」「うちの業態でも導入できるのか?」と悩む経営者・店舗責任者の方にとって導入への第一歩を踏み出すための実践的な知識をお届けします。

店舗無人化を検討している方や最新の接客システムを取り入れたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

目次

店舗無人化とは

人手不足や非接触ニーズの高まりを背景に、近年注目を集めているのが「店舗無人化」です。

無人化とは店舗の運営において人手による業務を極力減らし、自動化やデジタル技術を活用することで省人化やコスト削減、顧客体験の向上を図る仕組みです。

店舗無人化と一口に言ってもその形態はさまざまです。

完全にスタッフが常駐しない「完全無人店舗」から、一部業務のみを自動化し、必要に応じてリモートや巡回で対応する「ハイブリッド型」まで多様なスタイルが存在します。

本章では店舗無人化の基本的な定義や種類、そして今なぜ注目されているのかを整理します。

店舗無人化の定義と種類

店舗無人化とは、従来人手に頼っていた接客や販売、決済、入退店管理といった業務をテクノロジーを活用して自動化し、店舗運営の省力化を実現する仕組みを指します。

近年ではAIやIoT、顔認証、セルフレジ、スマートロックといった技術の進化により、自動化のハードルが大幅に下がり、多様な業種での導入が可能になってきました。

ただし、形態にはいくつかの種類があります。

完全にスタッフが常駐せず、すべての業務をシステムで代替する「完全無人型店舗」、時間帯や業務内容によって無人・有人を切り替える「ハイブリッド型店舗」、そして有人運営を基本としながらも一部の業務だけを無人化する「省人化型店舗」などが存在します。

これらはそれぞれ導入目的や事業規模、顧客層に応じて使い分けられており、単なる人員削減ではなく、経営資源の最適化という観点から注目されています。

導入形態別の無人化モデル

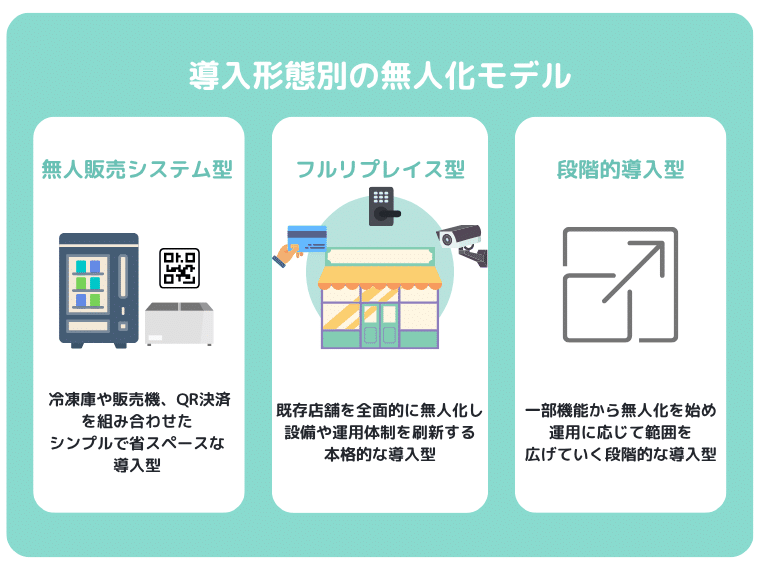

無人店舗の導入を検討する際は、自社の業態や目的、リソースに応じた最適なアプローチを選ぶことが重要です。

無人化には一気に完全無人化する方法もあれば、段階的に進める柔軟な手法もあります。

本項では、代表的な3つの導入形態である「無人販売システム型」「フルリプレイス型」「段階的導入型」についてそれぞれの特徴と導入メリットを解説します。

無人販売システム型

冷凍庫や販売機、QRコード決済を組み合わせたシンプルな構成で、狭小スペースにも設置しやすいのが特長です。

商品数を絞ることで補充や管理の負担も抑えられます。

低コスト・短期間で導入でき、小規模店舗や空きスペースの活用に適しています。

フルリプレイス型

既存店舗を全面的に無人化し、設備や運用体制を刷新します。

スマートロックやキャッシュレス決済、監視システムなどを統合し、高度な効率化を実現します。

新業態開発やブランド再編を進める大手企業での導入が多く、大きな業務改善が期待できます。

段階的導入型

セルフレジやスマートロックなど一部機能から無人化を始め、運用状況に応じて対象範囲を拡大します。

初期コストやリスクを抑えられるため、中小企業や初導入企業に適したアプローチです。

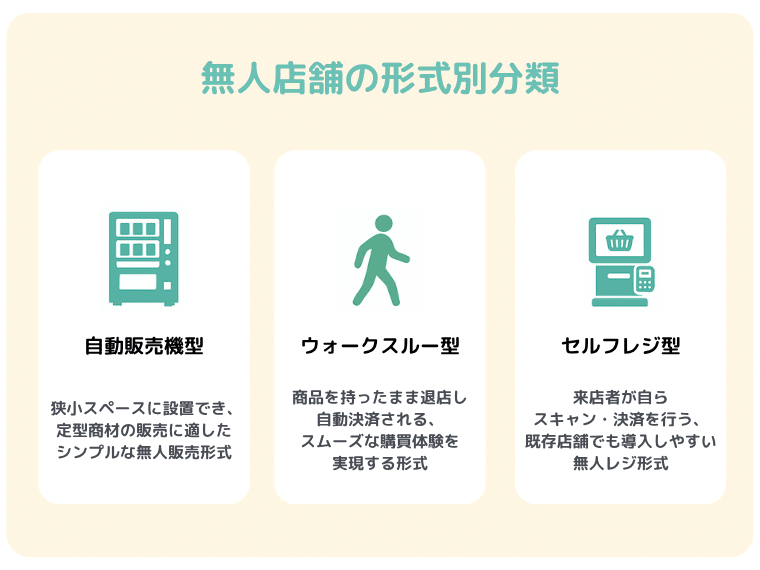

無人店舗の形式別分類

無人店舗の設計は導入方法だけでなく、「顧客がどのような購買体験を得るか」という視点からも分類することができます。

システム構成や店舗の設置環境によって購買プロセスは異なり、それぞれに最適な形式が存在します。

本項では主な3つの形式として、「自動販売機型」「ウォークスルー型」「セルフレジ型」について詳しく解説します。

自動販売機型

自動販売機型は冷凍庫や販売機に商品を陳列し、来店者がタブレットやキャッシュレス端末を使って商品を選び、その場で受け取る形式です。

販売する商品は餃子やスイーツなど、形やサイズが統一された定型商材が中心となります。

この形式は狭小スペースでも展開しやすく、オフィス街や住宅地、駅中などさまざまな場所に柔軟に設置できる点が大きな特長です。

初期投資が抑えられるためスモールスタートにも適しています。

ウォークスルー型

ウォークスルー型はAmazon Goに代表される形式で、入店時にスマートフォンで認証し商品を手に取ったまま店外へ出ると自動的に決済が行われる仕組みです。

店内には天井設置のAIカメラや棚の重量センサーが配備されており、顧客の動きを精密に追跡して商品選択を把握します。

この方式はレジ待ちのストレスを排除し、自然でスムーズな買い物体験を実現しますが、高度なテクノロジーの導入と運用が必要なため中〜大規模の商業施設に向いています。

セルフレジ型

セルフレジ型は、既存の店舗構造を保ちながらレジ業務だけを無人化するタイプです。

来店者が商品を自らスキャンして決済を行う形式であり、スーパーマーケットや飲食店などの業態で広く採用されています。

この形式はスタッフの配置を最小限に抑えつつ、有人店舗に近い操作感を保てることから、ハイブリッド型無人店舗や段階的な無人化導入にも適しています。

操作に不慣れな顧客へのサポートも加えやすいため、導入ハードルが低い点も魅力です。

なぜ今、無人化が注目されているのか

店舗無人化がここ数年で急速に関心を集めるようになった背景には、複合的な社会情勢の変化があります。

第一に挙げられるのは、慢性的な人手不足です。

特に小売・飲食・サービス業などの現場では従業員の確保が難しく、既存スタッフの過重労働が課題となってきました。

こうした状況下で無人化は人材依存を緩和し、安定した店舗運営を実現する手段として注目されています。

さらに、コロナ禍以降に広がった非接触型サービスへの需要も大きな後押しとなりました。

対面接客を避けたいという消費者心理から、無人化は衛生面でも安心感を与える選択肢となっています。

また、テクノロジーの進化も無人化を支える重要な要因です。

AIカメラやスマートロック、キャッシュレス決済などの技術が低コストで導入できるようになったことで、従来は大手企業しか実現できなかったような店舗オペレーションが、中小規模の事業者にも手の届くものになりました。

こうした複合的な社会的背景が重なり、無人化が加速度的に広がりを見せているのです。

無人化の導入目的とよくある誤解

無人化の導入にあたって経営者や現場担当者が明確にすべきなのは、「なぜ無人化を進めるのか」という目的の整理です。

人件費削減を目的とする企業もあれば、営業時間の拡大や深夜営業の実現、接客品質の均一化、あるいは人手不足によるリスク分散など、導入背景はさまざまです。

一方で、無人化に対しては「すべての業務を機械に任せなければならない」「顧客対応が一切できなくなる」といった誤解が根強く存在しています。

実際には多くの無人店舗が完全自動を目指すのではなく、段階的な導入や有人サポートとの併用を前提としたハイブリッド型を採用しています。

例えば、接客はタブレット越しの遠隔対応、トラブル発生時にはバックヤードからスタッフが対応するといった設計が一般的です。

無人化は目的ではなく手段であり、いかに自社の業務や顧客特性にフィットさせるかが成功の鍵を握っています。

無理にすべてを自動化するのではなく、「どの業務をどの順番で無人化するか」を見極める視点が求められます。

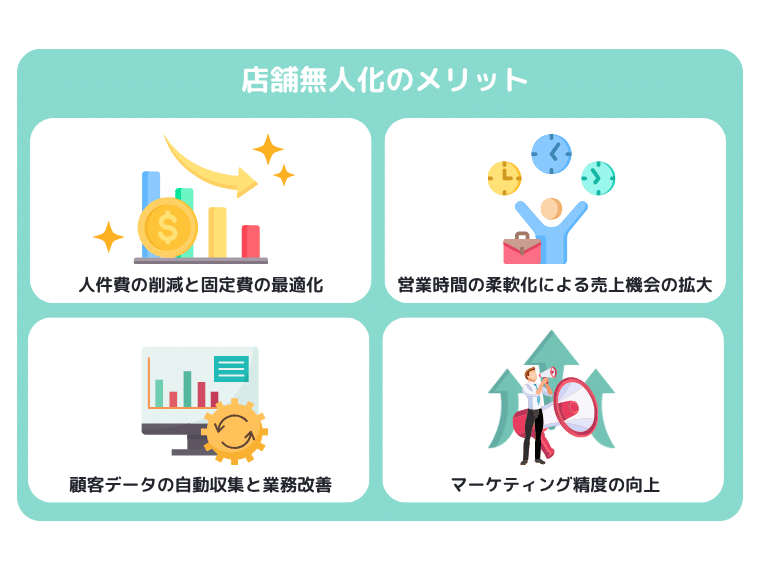

店舗無人化のメリット

店舗無人化は単純なものではなく、経営全体の効率性を高め顧客満足度の向上にも寄与する戦略的な取り組みです。適切に導入すれば、長期的な利益の最大化やサービス品質の維持・向上といった恩恵をもたらします。

人件費の削減と固定費の最適化

無人化によってスタッフ数を削減または再配置できるため、人件費を大きく抑えることが可能になります。

特に採用や教育にコストがかかる業種では、運営負担の軽減と収益の安定化に寄与しやすく、人材確保が難しい地域や業態においては導入効果がより顕著に現れます。

営業時間の柔軟化による売上機会の拡大

無人運営であれば深夜や早朝など人手を確保しづらい時間帯でも営業が可能となり、24時間営業や短時間営業といった柔軟な運用が実現できるため、時間帯によって需要が分散する立地では売上の最大化に直結します。

顧客データの自動収集と業務改善

POSレジや入退店ログによって来店者の行動データが自動的に蓄積されることで、購買傾向や動線を可視化でき棚割や陳列の最適化が可能となり、属人的な判断に頼らずデータに基づいた業務改善が実現します。

マーケティング精度の向上

蓄積された顧客データを活用することでターゲットを絞った販促施策が展開できるようになり、来店時間や購買履歴に応じたキャンペーン展開により訴求の精度が高まり、結果としてリピート率の改善や顧客単価の上昇が期待できます。

無人店舗導入に必要なシステムと機器

無人店舗を運営するためには、人に代わる複数のシステム・機器を適切に組み合わせる必要があります。

入退店の管理から決済、監視、安全対応、さらには在庫管理や売上分析まで多様な業務を自動的に処理できる体制が求められます。

このセクションでは、無人化を実現するうえで必須となる代表的な5つのシステムカテゴリについて、それぞれの役割や導入ポイントを詳しく解説します。

| システムカテゴリ | 主な役割 | 特徴・機能例 |

|---|---|---|

| 入退店管理システム | 来店者の入退店を管理 | ・スマートロック:低コスト、個人単位で管理 ・QR認証:時間制限可能 ・顔認証:高セキュリティ |

| 決済・レジシステム | 会計処理と売上・在庫の記録 | ・セルフレジ:直感操作、併用可 ・キャッシュレス:多様な決済、非接触 ・POS連携:自動記録 |

| 防犯・監視システム | 不審行動を検知・通報 | ・AIカメラ:リアルタイム監視 ・遠隔通報:自動警報 ・音声警告:注意喚起・抑止力 |

| 接客サポートシステム | 顧客対応と案内支援 | ・タブレット:商品説明・案内 ・ビデオ通話:リアルタイム対応 ・FAQ:よくある質問を表示 |

| 店舗管理システム | 運営の効率化と遠隔制御 | ・クラウド管理:本部で把握 ・在庫・売上分析:自動化 ・設備制御:温度・照明・BGM調整 |

入退店管理システム

無人店舗ではスタッフが不在であるため、来店者の入退店を正確に管理するシステムが基本となります。

スマートロックは専用アプリやICカードによって店舗のドアを制御する仕組みで、個人単位でのアクセス管理が可能で比較的低コストで導入できます。

QRコード認証は予約制や会員制の店舗で広く採用されており、発行済みのQRコードで入店時間を限定管理できる点が特徴です。

さらに顔認証システムはセキュリティ性が高く、高額商品の販売や個室型サービスなど、高い識別精度が求められる場面で重宝されます。

決済・レジ関連システム

無人店舗において顧客にスムーズな決済体験を提供することは利便性だけでなく、安全性の観点からも重要です。

セルフレジ端末を設置することで来店者自身が商品のスキャンと会計を行え、操作も直感的であり有人店舗との併用にも適しています。

キャッシュレス決済端末はクレジットカード、QRコード、電子マネーなど多様な決済方法に対応できるため、接触機会を減らし衛生面でも評価されています。

また、POSシステムとの連携により売上や在庫データの自動記録が可能となり、販売戦略や補充計画に活かすことができます。

防犯・監視・セキュリティシステム

防犯対策は無人店舗における最大の課題のひとつです。

AI監視カメラは顧客の動線や行動をリアルタイムで検知し、不審行動があれば管理者や警備会社に即時通知することでトラブルを未然に防ぎます。

さらに遠隔通報システムを併用すれば、異常発生時に自動で警報を発し迅速な対応が可能になります。

音声警告機能付きのスピーカーを導入すれば、来店者への注意喚起をリアルタイムで行え、心理的な抑止力も働きます。

顧客対応・接客サポートシステム

無人化が進んでも接客品質を確保することは、顧客満足度の維持において重要です。

タブレット端末による接客サポートでは、商品説明や店舗案内を視覚的に提供することで、ITに不慣れな高齢層にも安心感を与えることができます。

ビデオ通話やチャットを活用した遠隔接客を導入すれば、困ったときにリアルタイムでスタッフの対応を受けることができ、有人店舗に近いサービスを提供可能です。

加えてFAQを表示するディスプレイにより、よくある質問や操作説明を店舗内で提示し迷うことなく買い物ができるように設計できます。

店舗運営を支える管理システム

日々の運営業務を支えるバックエンドの管理システムも、無人店舗にとって重要なインフラです。

代表的な機能としては在庫管理、売上分析、遠隔制御などが挙げられます。

これらはクラウドベースで一元管理されており、複数店舗の状況を本部からリアルタイムに把握することができます。

在庫切れの自動アラートや補充指示、売上の自動集計とグラフ化、さらにはIoT機器による設備稼働状況の監視など、業務効率を高める多様な機能が統合されています。

また、店舗内の温度管理や照明・BGMの設定なども遠隔から調整可能であり、物理的な距離に縛られない柔軟な運営が実現します。

無人店舗の円滑な運営には、こうした管理基盤の高度化が不可欠です。

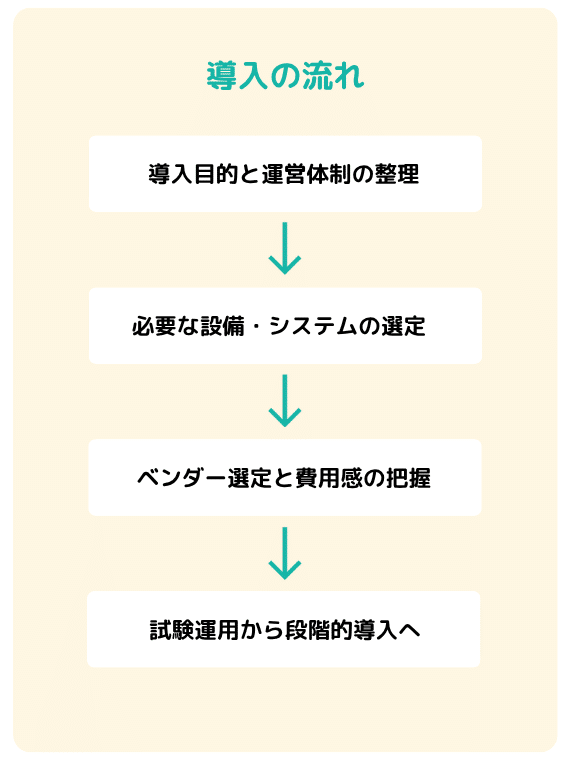

店舗無人化の導入ステップと必要な準備

無人店舗を導入する際には単に設備を導入するだけでは成功せず、最初に目的を明確にし、必要な機能や体制を段階的に整えていくことが欠かせません。

特に現場目線での準備が重要であり、スタッフの役割再設計や顧客対応の代替策、トラブル時の対処フローなどを事前に構築しておく必要があります。

このセクションでは、導入から本格運用に至るまでの流れを4つのステップに分けて解説します。

導入目的と運営体制の整理

まず最初に行うべきことは「なぜ無人化を進めたいのか」「どの業務を省人化するのか」を明確にすることです。

目的が曖昧なままでは最適なシステムや運用モデルを選ぶことができません。

例えば営業時間の拡大を目指す場合は、深夜帯のみ無人化することで24時間営業を実現するモデルが考えられます。

スタッフの負担軽減が目的であれば、リモート接客を導入することで人員を最小限に抑えることが可能です。

衛生面や非接触対応を重視するならば、セルフ決済や自動入退店の仕組みを優先して整備するのが効果的です。

あわせて、無人運営に対応できる体制づくりも並行して進めなければなりません。

例えば無人時間帯を管理する担当部署の明確化、操作やトラブル対応に関するマニュアルの整備、緊急対応フローの策定など導入後の運用を見据えた準備が必要です。

リモート接客をご検討中の方は、無人受付・オンライン接客システムをご覧ください。

資料ダウンロードはこちら必要な設備・システムの選定

次に行うべきは、導入する設備やシステムの選定です。

最初からすべてを導入する必要はなく「最低限必要な機能」と「将来的に追加したい機能」を分けて検討することで予算を抑えつつスムーズな導入が可能になります。

初期段階で必要となるのは入退店管理のためのスマートロックやQRコード認証、キャッシュレスに対応したセルフレジ、そしてAIカメラや遠隔通報システムによる基本的な防犯対策です。

その後の拡張フェーズでは、タブレットやビデオ通話を用いた遠隔接客機能、FAQやチャットボットによるセルフサポート機能、売上や在庫をリアルタイムで管理・分析する運営支援ツールの導入も検討できます。

設備やシステムを選ぶ際には顧客が使いやすいかどうか、保守がしやすいか、既存の業務システムと連携できるかといった観点から総合的に判断することが重要です。

ベンダー選定と費用感の把握

導入するシステムを誰に依頼するかも非常に重要です。

単に価格だけを比較するのではなく拡張性や保守体制、サポート品質など運用フェーズを見据えた観点で判断する必要があります。

例えば過去に同業種への導入実績があるか、トラブル時のサポート対応が迅速か、将来的な機能追加や仕様変更に柔軟に応じられるか、そして月額費用や保守費用が明確に提示されているかなど、事前に確認すべきポイントは多岐にわたります。

また見積もりを取得する際には、機器本体・設置・設定などの初期導入費用、月額ライセンス料や通信料、万が一の故障時の修理対応や代替機の提供、スタッフ向けの導入研修や操作マニュアルの提供有無まで詳細に確認しておくことが求められます。

複数社から相見積もりを取ることで、コストと品質のバランスを比較しやすくなります。

試験運用から段階的導入へ

本格的に無人化を進める前には必ず試験運用を行うことが推奨されます。

いきなりすべての時間帯や全店舗で無人化を行うのではなく、特定の時間帯やエリアに限定して段階的に導入することで、リスクを抑えながら改善点を見つけることができます。

例えば、昼間は有人で対応し深夜帯のみ無人営業に切り替えるモデルや週末だけセルフ決済と遠隔接客を導入するモデル、特定店舗のみにスマートロックや顔認証を先行導入するといった方法があります。

試験運用中は機器の不具合や入店エラーなどのトラブル頻度と内容、顧客の操作への戸惑いや再来店意向、運営スタッフの負荷の変化などを具体的に検証します。

これらのフィードバックをもとに課題を改善し、最適化していくことで無人化を着実に定着させていくことが可能です。

店舗無人化における課題とトラブル対策

無人店舗は運営効率を高める一方で、現場では特有の課題やトラブルも生じやすくなります。

特に防犯・システム障害・顧客体験といった領域では、事前の備えが店舗の信頼性と継続性を左右します。

本セクションではリスク別に想定される課題と実務的な対策例を整理します。

防犯・万引き対策

無人店舗においては、スタッフ不在による防犯リスクが最大の懸念事項です。

特に深夜帯には万引きやいたずらなどの被害が発生しやすく、店舗の信頼性やブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。

このリスクに対しては、AI監視カメラによる常時録画と不審行動の自動検知を中心に、複数の対策を組み合わせた多層的な防犯体制が有効です。

加えて、「録画中」などの表示による心理的な抑止や入店時の会員登録・QRコード認証による行動記録の導入により、万が一の際にも迅速に対応できる仕組みを整備します。

システム障害・トラブルへの備え

無人店舗は入退店管理や決済など多くの業務をシステムに依存しており、機器の不具合や通信障害が発生すると店舗運営全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

こうしたトラブルに備えるには、緊急連絡体制の整備と遠隔対応が可能なオペレーターの配置が重要です。

さらに、非常ボタンの設置やローカル処理によるバックアップ機能を活用することで、通信障害時にも最低限の運用を継続できます。

また、稼働ログの記録とアラート通知による自動監視体制、定期的なメンテナンス・アップデートの実施も不可欠です。

顧客の心理的抵抗を軽減する工夫

無人店舗では対面サポートがないことから、高齢者やITに不慣れな顧客が操作に戸惑い不安を感じるケースが少なくありません。

このような心理的ハードルは、来店者の離脱や満足度低下につながる恐れがあります。

そのためUXを意識した設計が不可欠です。

店内には操作手順を視覚的に示すサイネージを設置し、タブレットを使った遠隔接客により不安を軽減します。

また、スマートフォンで閲覧できるFAQやチャットボットも整備することで、顧客が安心して利用できる環境を整えることが可能です。

無人店舗の国内市場と成長見通し

日本国内では少子高齢化とそれに伴う労働力不足が深刻化しており、特に人手依存度の高い小売業や飲食業、美容業界を中心に、省人化へのニーズが今後さらに高まると予測されています。

民間の市場調査では、国内の無人店舗市場は2022年から2027年にかけておよそ2倍の規模に拡大するという予測も発表されており、無人化は一過性のブームではなく持続的な成長分野として注目されています。

中でも注目されているのは、住宅街や郊外に設置される小規模な無人販売所の増加や、フランチャイズ型による無人モデルの展開です。

これにより大手企業に限定されていた無人化の導入が、中小事業者や個人事業主にとっての選択肢となりつつあります。

まとめ

店舗無人化は単なる人手不足対策にとどまらず、業務効率化や営業時間の柔軟化、さらには顧客体験の再設計にもつながる重要な経営戦略の一つです。

完全無人型からハイブリッド型まで業種や店舗規模に応じた多様な導入モデルが存在しており、小さく始めて徐々に拡張していくことも可能です。

本記事で紹介したように無人化には一定の課題もありますが、テクノロジーの進化とともにその解決手段も着実に整ってきています。

まずは自社にとって無理のない形で導入し、段階的に改善と最適化を重ねていくことが成功の鍵となります。

無人店舗はこれからの時代の「当たり前」になる可能性を秘めた選択肢です。

関係者と連携しながら自社に最適な無人化モデルを検討してみてはいかがでしょうか。

弊社では無人受付対応やリモート接客をシンプルに実現できる受付システム「Smart at reception OneTouch」をご提供しています。

導入支援やご相談、価格についてご興味・ご関心がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら業種・業界に応じた3種類の受付システムを提供中

工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」

店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

サービス資料は無料ですので、お気軽にご覧ください!

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)