ブログ

kintoneでグラフを作成・活用する方法を徹底解説|設定手順・種類・活用例まで網羅

データを蓄積しているもののグラフでの可視化や分析がうまくいかない。そんな悩みを抱えるkintoneユーザーは少なくありません。日々の業務に追われる中でグラフ作成の手間や活用のポイントがわからず、せっかくのデータを活かしきれていないケースも多く見受けられます。

本記事ではkintone基本機能でグラフを作成・活用する方法を初心者から中上級者まで幅広くカバーしながら解説します。基本的な作成手順はもちろん、目的別のグラフの選び方、リアルタイムに社内共有する方法、業務別ユースケース、さらには基本機能でカバーしきれない場合の応用テクニックやおすすめプラグインまで網羅的にご紹介します。

これを読めば、kintoneのグラフ機能を「業務改善の武器」へと変える方法がきっと見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

目次

kintoneのグラフ機能の全体像と導入メリット

kintoneにはデータを視覚的に把握しやすくする「グラフ機能」が標準搭載されています。本章ではその全体像と導入によって得られるメリットを簡単に紹介したうえで、実現できることや活用シーンについて掘り下げていきます。

グラフ機能で実現できること

kintoneのグラフ機能は業務データの集計・可視化をノーコードで簡単に実現できます。ここでは作成可能なグラフの種類や利用されるアプリ、代表的な活用目的について整理します。

よく使われるグラフの種類と特長

kintoneでは視覚的にわかりやすく伝えるために複数のグラフ種類を使い分けることができます。それぞれグラフには適した活用方法があり、分析目的やデータの特性に応じて使い分けることで情報の可視化精度が高まり、意思決定の迅速化にも繋がります。

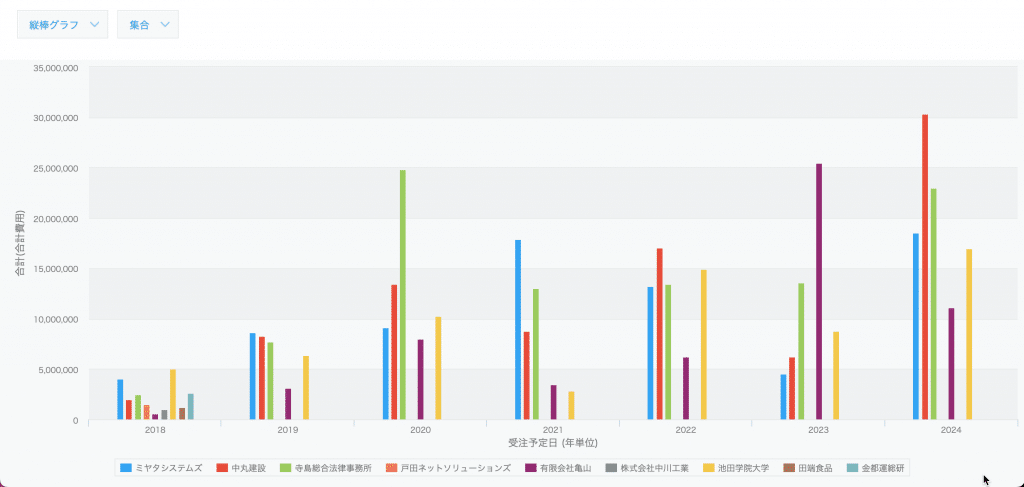

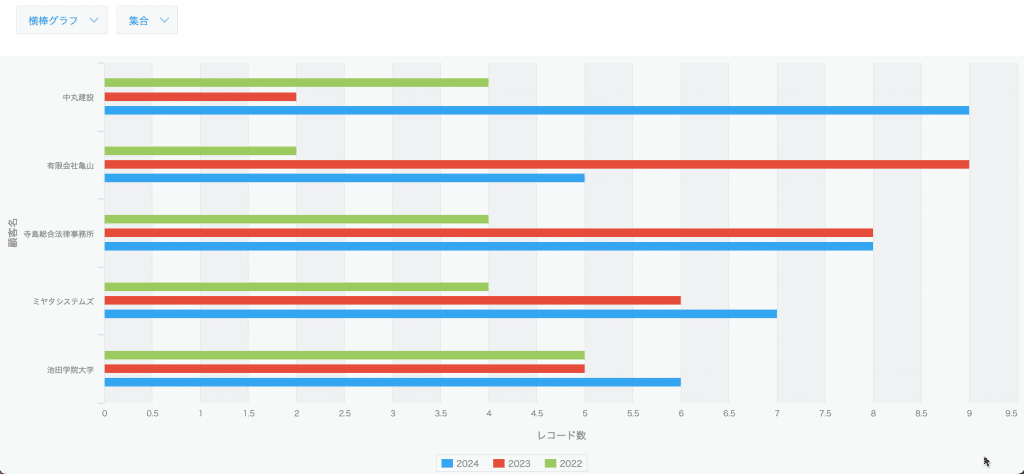

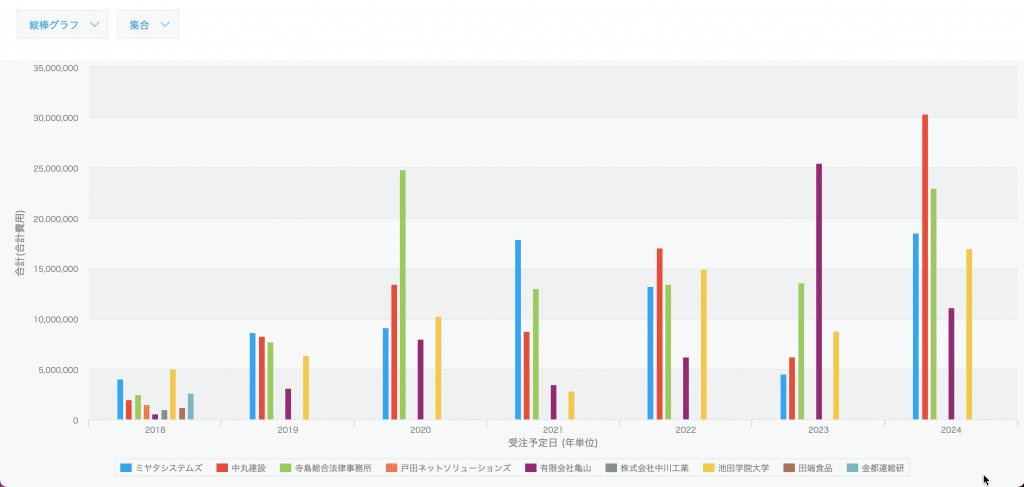

1. 縦棒グラフ / 横棒グラフ

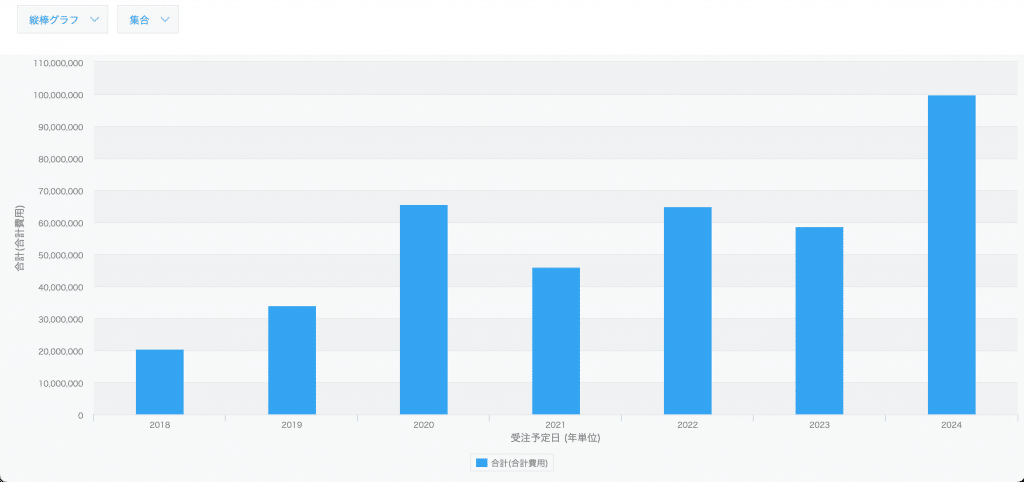

特徴:カテゴリごとの数値を棒の長さで比較。縦棒グラフは時間の経過や連続的なデータ、横棒グラフは項目数が多い場合やラベルが長い場合に適する。

主な用途:売上や件数の比較、部門別の実績分析など。

縦棒グラフ

横棒グラフ

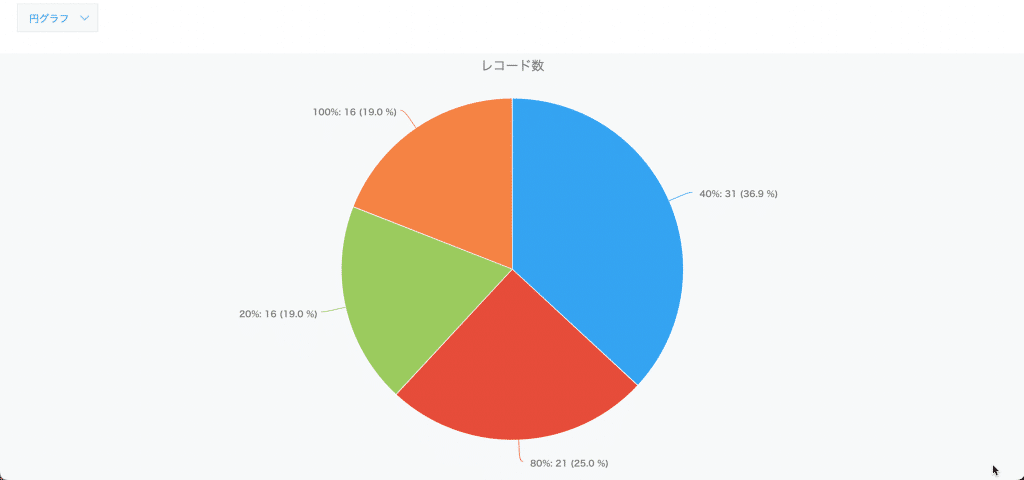

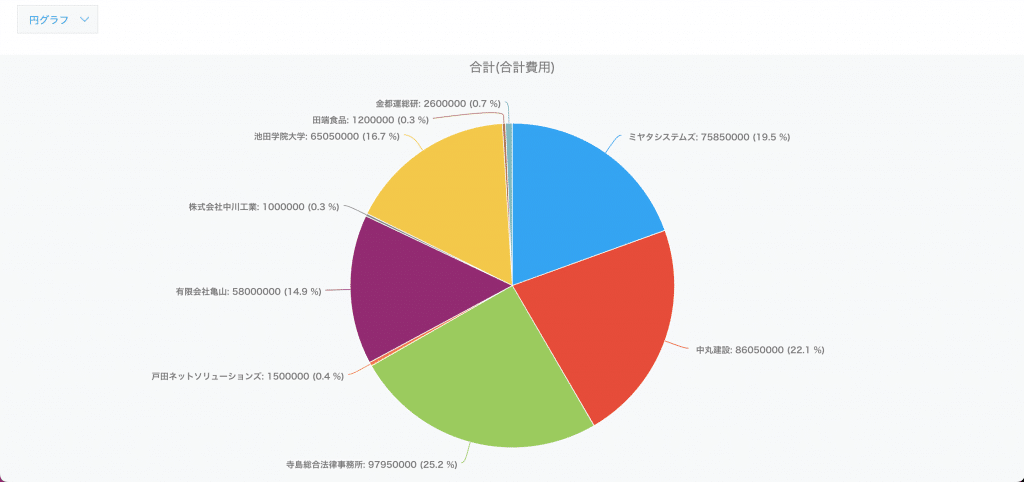

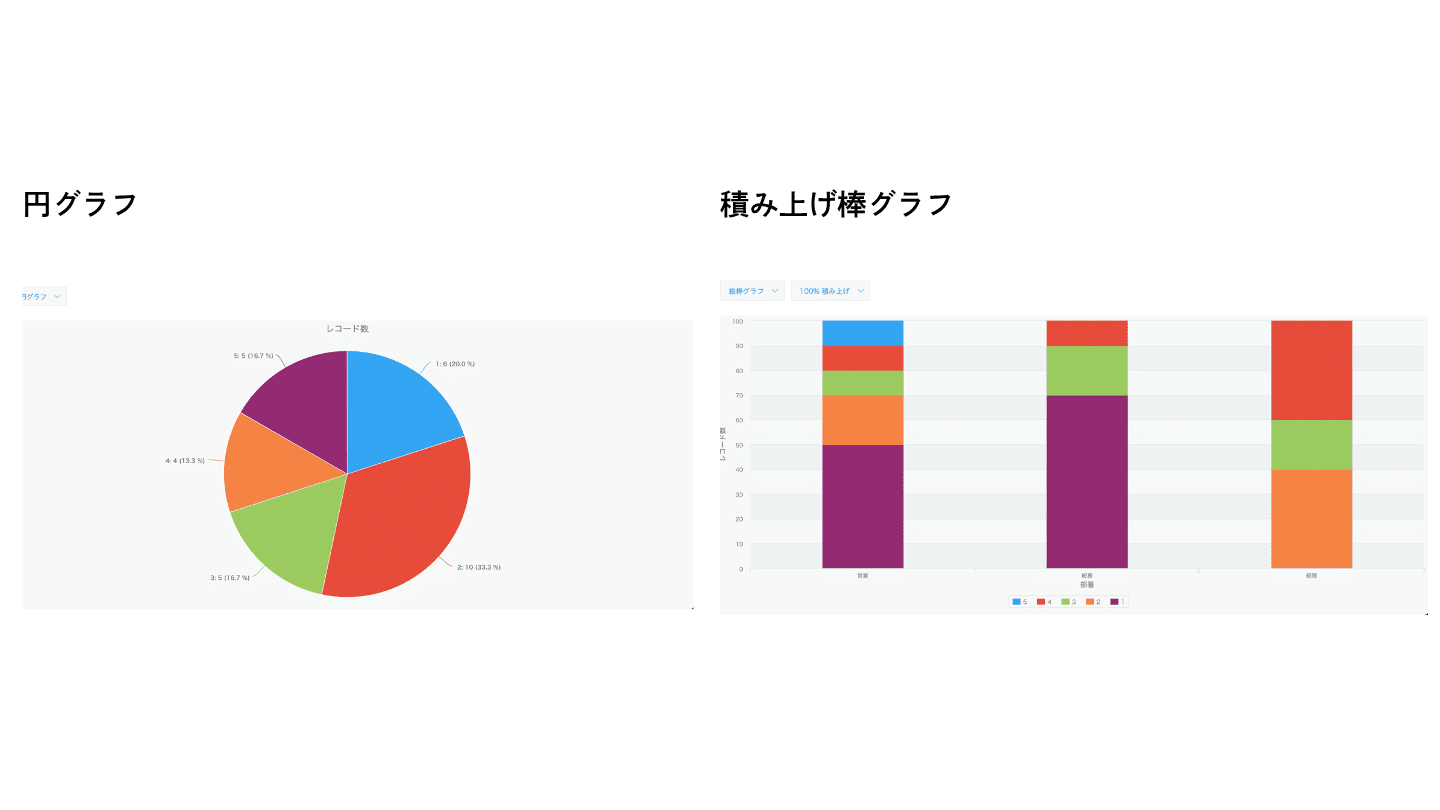

2. 円グラフ

特徴:全体に対する各項目の割合を扇形で表現。

主な用途:構成比の可視化(例:製品別売上比率、アンケート回答割合など)。

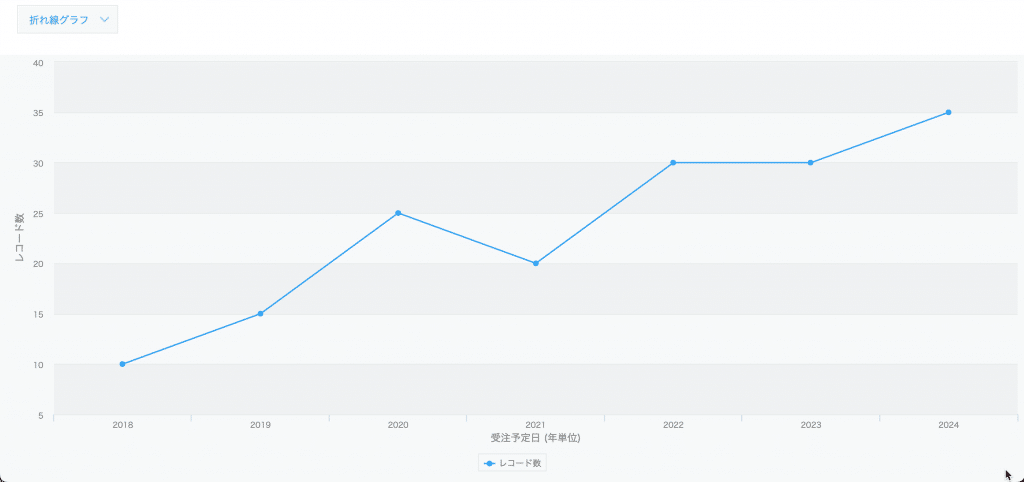

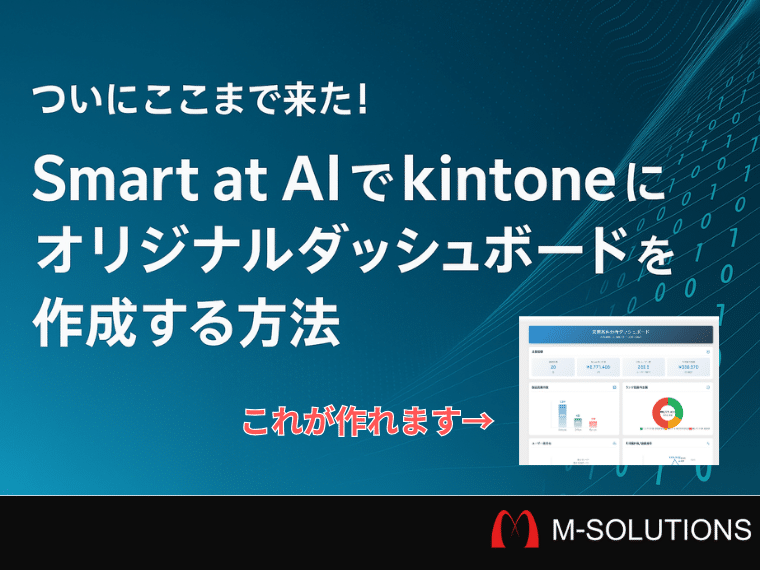

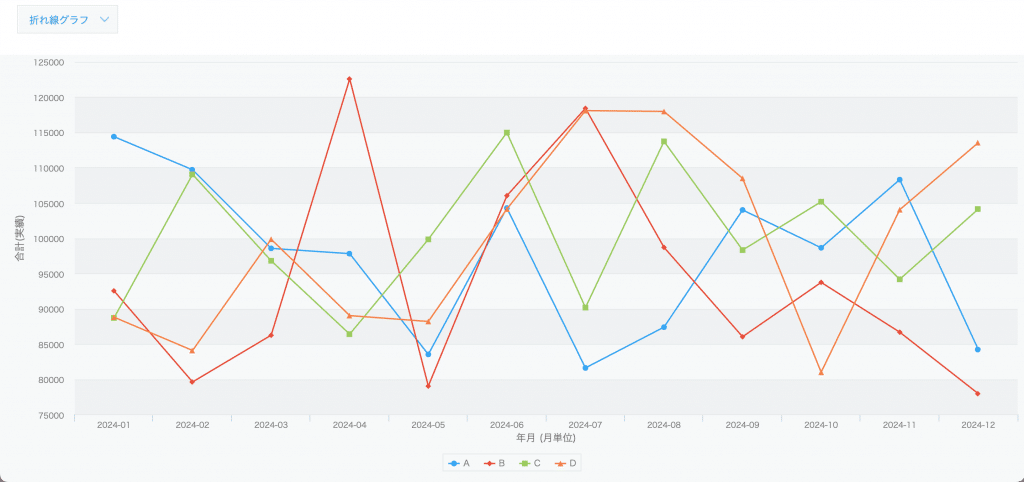

3. 折れ線グラフ

特徴:データの変化や推移を線で結んで表現。

主な用途:時間の経過に伴う数値の変動(例:月別売上推移、アクセス数の推移など)。

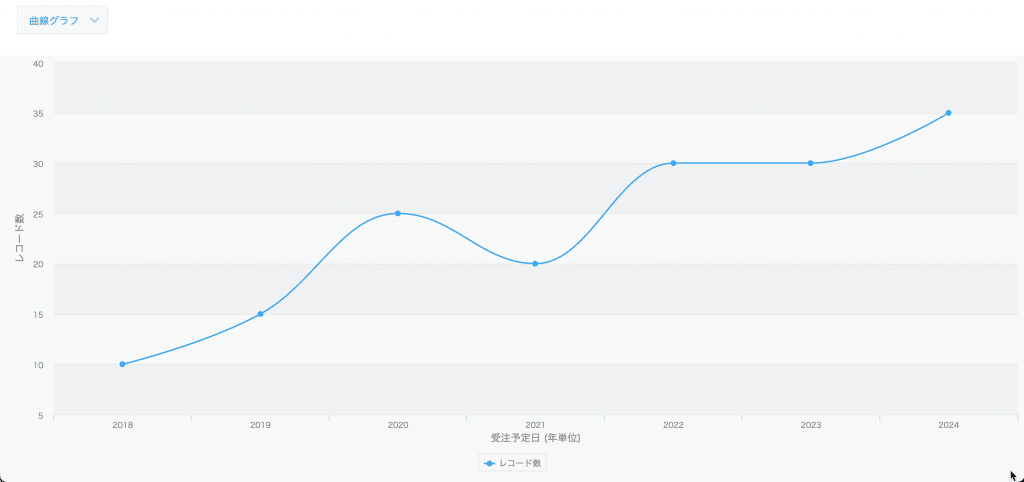

4. 曲線グラフ

特徴:折れ線グラフと似ているが、線が滑らかな曲線で描かれる。

主な用途:データの変化を滑らかに表現したいとき。

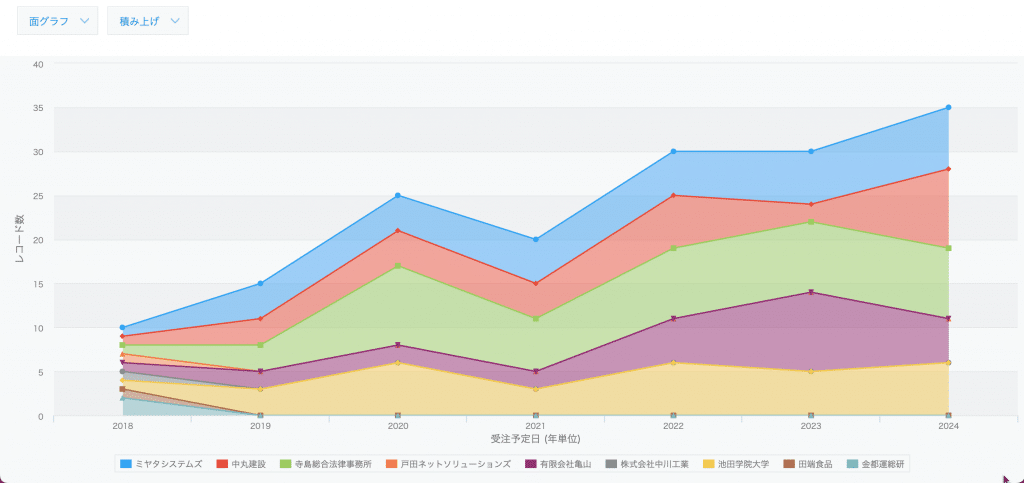

5. 面グラフ

特徴:折れ線グラフの下部を塗りつぶし、全体の傾向や累積値を視覚的に示す。

主な用途:複数のデータ系列の合計や構成の推移(例:部門別売上の累積推移など)。

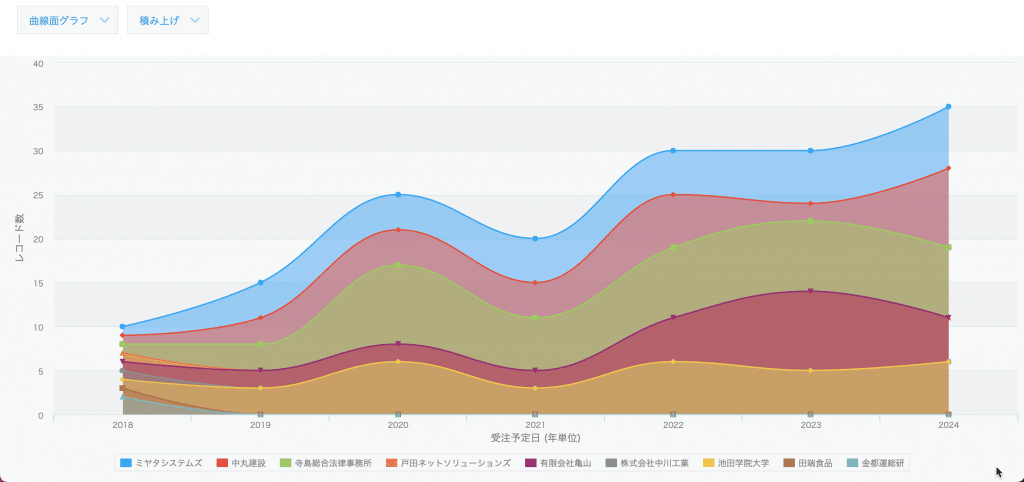

6. 曲線面グラフ

特徴:曲線グラフと面グラフの組み合わせ。滑らかな曲線と塗りつぶしにより、変化と構成を同時に可視化。

主な用途:変化と構成比を同時に視覚化したい場合。

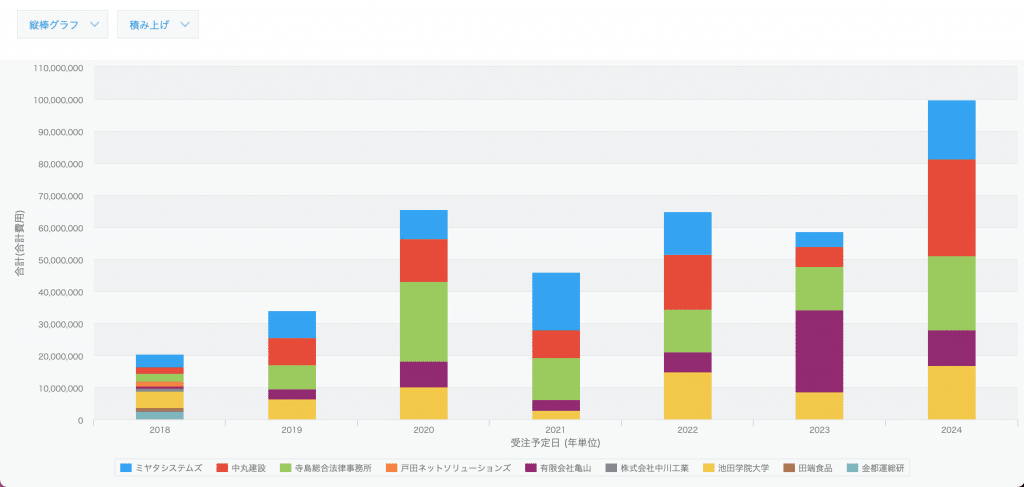

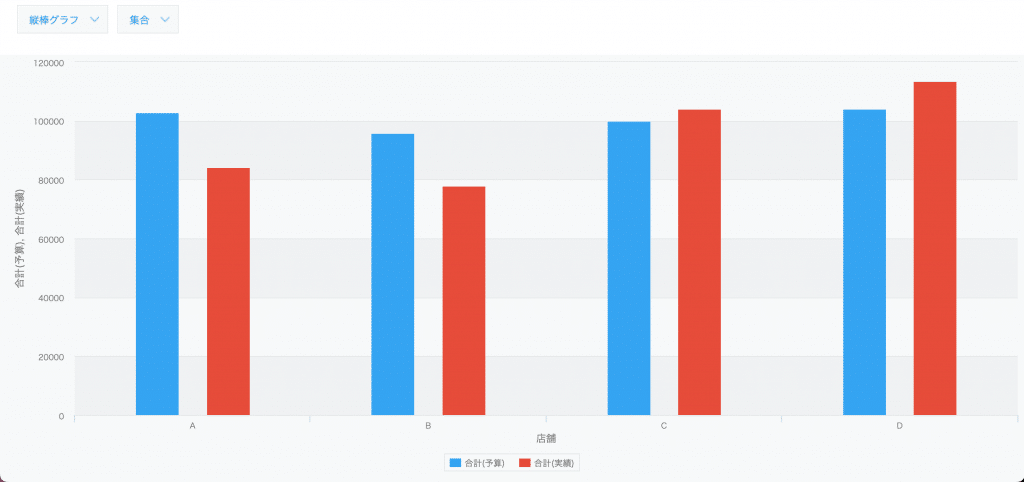

また、「縦・横棒グラフ」「面グラフ」「曲線面グラフ」については「集合」「積み上げ」「100%積み上げ」と3つの表示形式があります。

・集合

各カテゴリーのデータを個別に表示し、比較を容易にする形式です。

・積み上げ

複数のデータ系列を積み上げ、合計値や構成の視覚化に適しています。

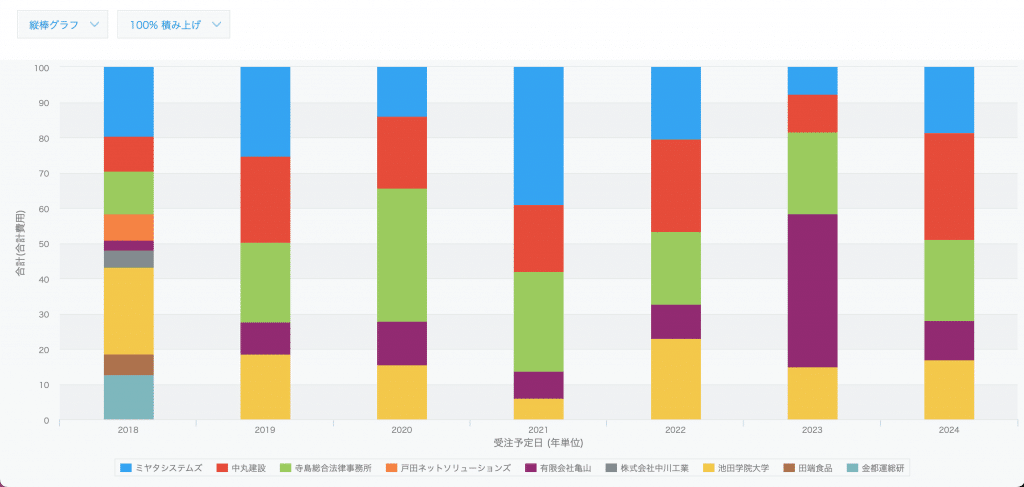

・100%積み上げ

各カテゴリーの合計を100%として表示し、構成比の比較が行えます。

利用目的に応じた選定が重要であり、用途別のおすすめパターンや業界別のユースケースについても別の章で紹介します。

利用が多いアプリと活用シーンの傾向

kintoneのグラフ機能は特定の業務に特化したアプリと組み合わせて使うことでより大きな効果を発揮します。中でも代表的なのが「売上管理」「案件管理」「アンケート管理」といった業務系アプリです。

例えば売上管理アプリでは、月別の売上推移や商品ごとの構成比をグラフで可視化することで、営業活動の進捗や注力すべき商品を明確に把握できます。

案件管理アプリにおいては、担当者別の進捗状況や見込み金額の変化をリアルタイムに確認できるため、チーム全体のパフォーマンス管理が容易になります。

また、アンケートアプリでは回答傾向や満足度の分布を視覚的に把握することで、サービス改善や商品開発に直結するインサイトを得ることができます。

これらのユースケースは定量データの分析を通じて業務課題の発見と改善提案につながる重要な出発点となります。

| グラフ種類 | 特徴 | 主な用途 |

| 縦棒 グラフ |

棒の長さでカテゴリごとの数値を比較。 時間の流れや連続データに適する。 |

月別売上や部門ごとの件数比較など。 |

| 横棒 グラフ |

ラベルが長い場合や項目数が多いときに有効。 読みやすさを重視した構成。 |

部署別従業員数の比較や製品数が多い場合の分析に適する。 |

| 円 グラフ |

全体に対する割合を扇形で可視化。 | 構成比の表示(例:製品別売上比率、アンケート回答比率など)。 |

| 折れ線 グラフ |

データの推移や変化を線で表現。 時間軸に沿った分析に適する。 |

月別売上やアクセス数などの時間推移の把握に有効。 |

| 曲線 グラフ |

折れ線グラフを滑らかな曲線で表現。 視覚的に滑らかで柔らかな印象。 |

データの推移をよりなめらかに表現したいときに有効。 |

| 面 グラフ |

折れ線グラフの下部を塗りつぶすことで、全体量や傾向を表現。 | 部門別売上の累積推移や全体傾向の視覚化。 |

| 曲線面 グラフ |

曲線グラフと面グラフの組合せ。 構成と推移を同時に示せる。 |

構成比と変化をあわせて可視化したいとき。 |

グラフ導入による業務変化のイメージ

グラフを導入することで従来の表計算ソフトでは難しかったリアルタイムな分析・共有が可能となります。ここでは効率化につながる代表的な変化を具体的に紹介します。

表計算ソフトとの違いと効率性の比較

Excelなどの表計算ソフトでグラフを作成する場合はデータの抽出・加工・グラフ生成までを都度手作業で行う必要があり、更新のたびに同じ作業を繰り返す非効率さが課題です。特に複数の条件に基づく集計や月ごとのグラフ切り替えといった操作では、ミスも起きやすく属人化しやすい側面もあります。

また作成や更新したグラフは都度ローカル環境での保存が必要になります。共有するためにチャットツールまたはクラウドなどにアップロードを毎回行う必要があります。

kintoneではこうした作業をアプリ内に蓄積されたデータから自動でグラフ生成することで大幅に簡略化できます。更新作業は不要かつ常に最新の情報が反映されたグラフを表示できるため、作成から再利用までの工数を大きく削減できます。

またドラッグ&ドロップなどの直感的なUIで簡単に設定や修正ができるため、業務全体の属人化解消にもつながります。

このようにkintoneは表計算ソフトで感じがちな「更新の手間」や「共有の煩雑さ」といった運用負荷を軽減し、日常業務にグラフ分析を組み込みやすい仕組みを提供しています。

リアルタイムな社内共有の実現

kintoneのグラフ機能はチーム内外でよりスムーズに情報共有を行える環境づくりにも貢献しています。特にグラフを掲示板やスペースに貼り付けて常設表示できる仕組みにより、データが「見たいときに探す」ものから「常に目に入る」ものへと変化します。

この仕組みによって営業進捗や売上傾向などの重要指標がタイムリーに共有され、各メンバーが自律的に状況を把握できるようになります。また、特定のグラフを権限ごとに見せ分けることもできるため、役職や部門に応じたダッシュボード構築も実現可能です。

結果として報告・確認のコミュニケーションコストが削減されるだけでなく、意思決定のスピードや組織内の一体感も高まります。kintoneのグラフは単なる可視化ツールにとどまらず、情報を組織全体で活かす文化を支える基盤として機能します。

kintone基本機能によるグラフ作成の手順

kintoneではアプリ内に蓄積されたデータをもとにグラフを簡単に作成・表示・編集できます。

この章では基本的なグラフ作成の流れからクロス集計表、よくある設定ポイントまでを操作ステップごとに解説していきます。

基本的なグラフ作成ステップ

kintoneのグラフは専門知識がなくても誰でも作成できるよう設計されています。このセクションでは対象アプリの選定から分類項目・集計条件の設定、保存・編集の手順まで、基本的なグラフ作成の流れを一つひとつ丁寧に解説していきます。

アプリの選択とデータの準備

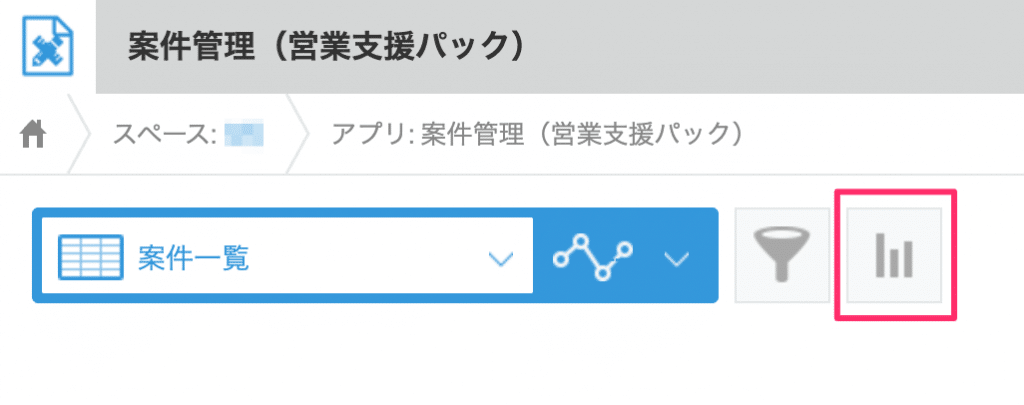

1. kintoneのトップ画面からグラフを作成したい対象アプリ(例:案件管理、売上管理など)を開きます。

2. アプリに十分なレコードが登録されていることを確認します。

3. 集計に利用したい項目(例:金額、担当者、製品名など)が存在するか確認します。

4. 「集計する」アイコンをクリックします。

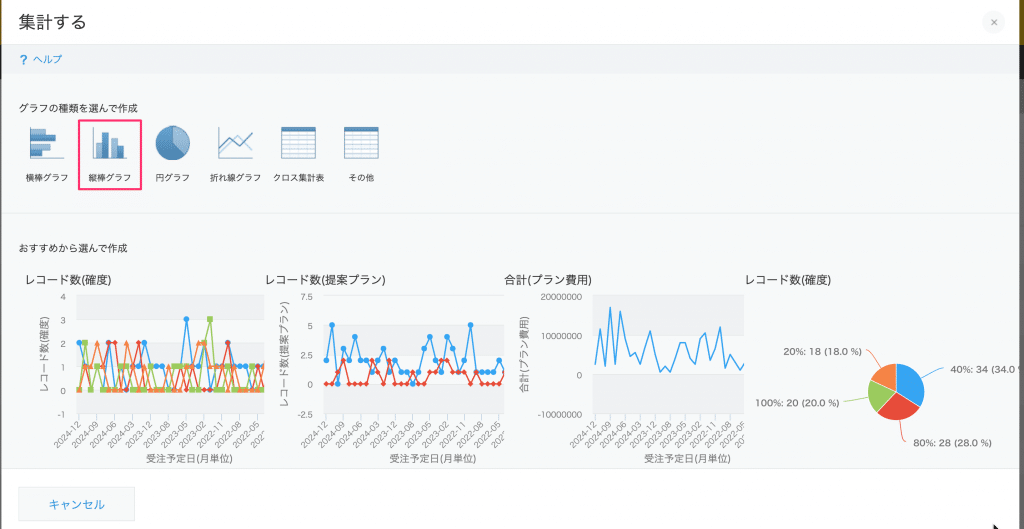

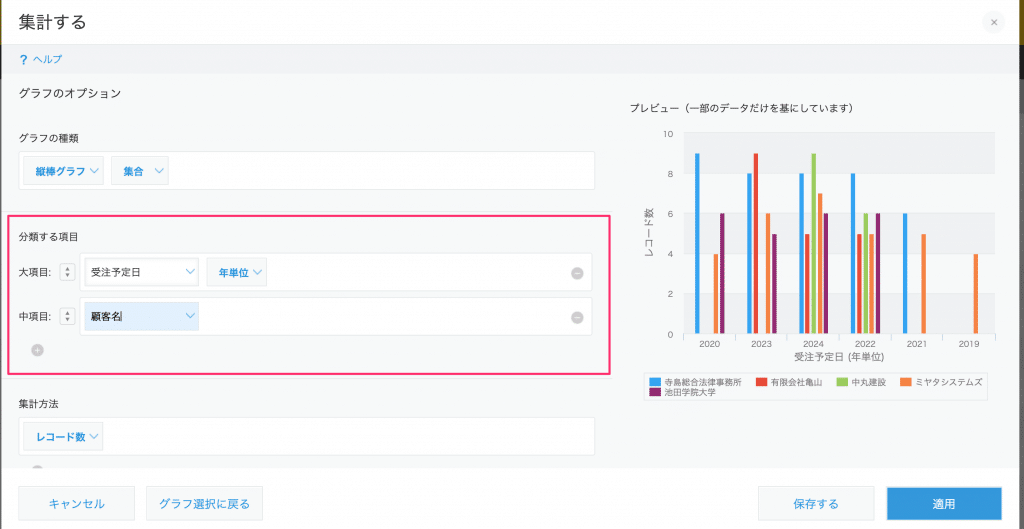

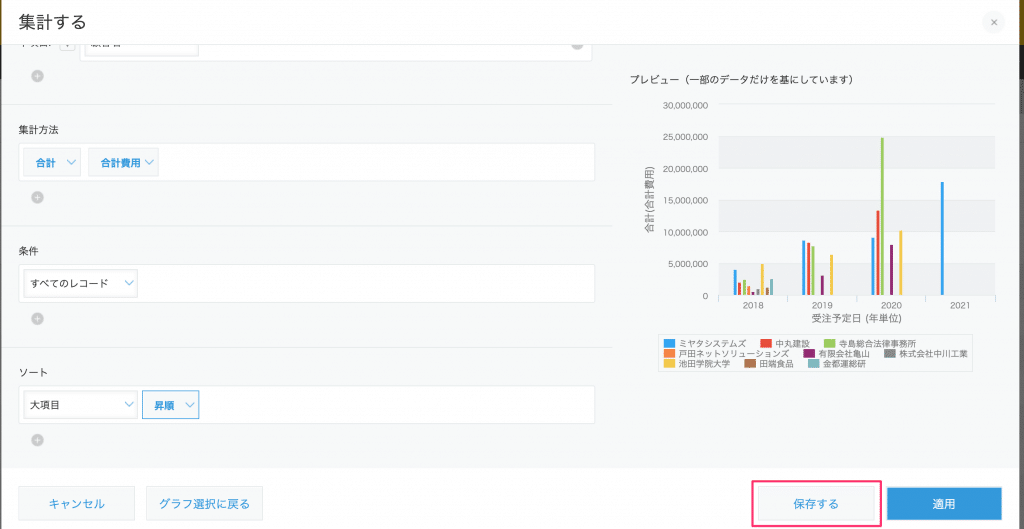

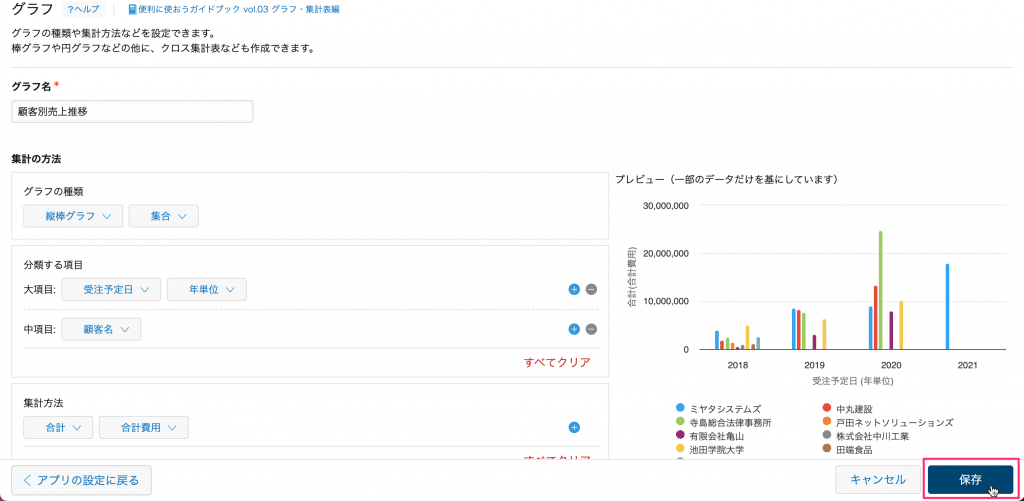

グラフ種類・分類項目・集計方法の設定

1. グラフ作成画面が表示されたら「グラフの種類を選んで作成」からグラフを選択します。(例:縦棒グラフ)

2. 「分類する項目」にグラフの集計軸として使う項目を設定します。最大3階層まで指定可能です(例:大項目:受注予定日(年単位)、中項目=顧客名)。

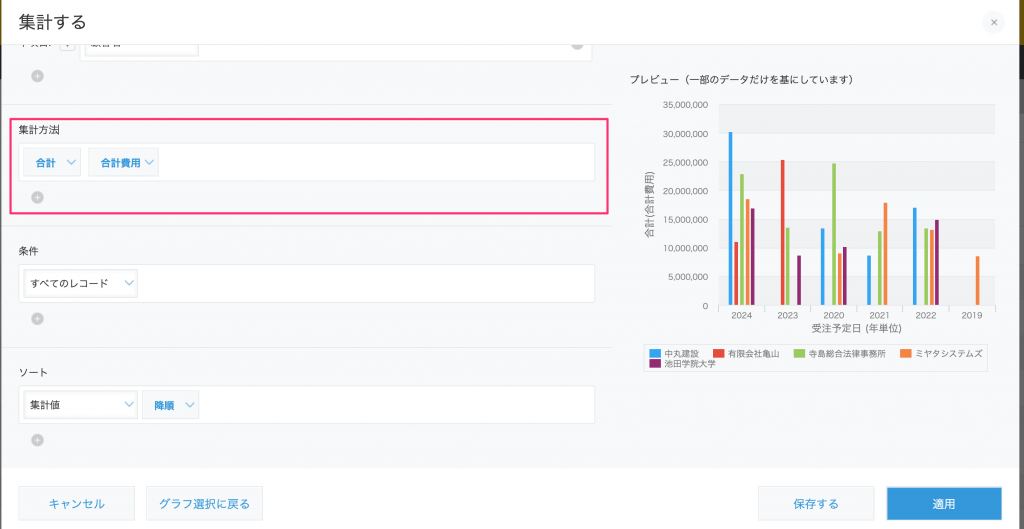

3. 「集計方法」を選びます。

- 件数をカウントしたい場合は「レコード数」

- 数値項目の合計を見たい場合は「数値項目+合計」

(例:合計費用)

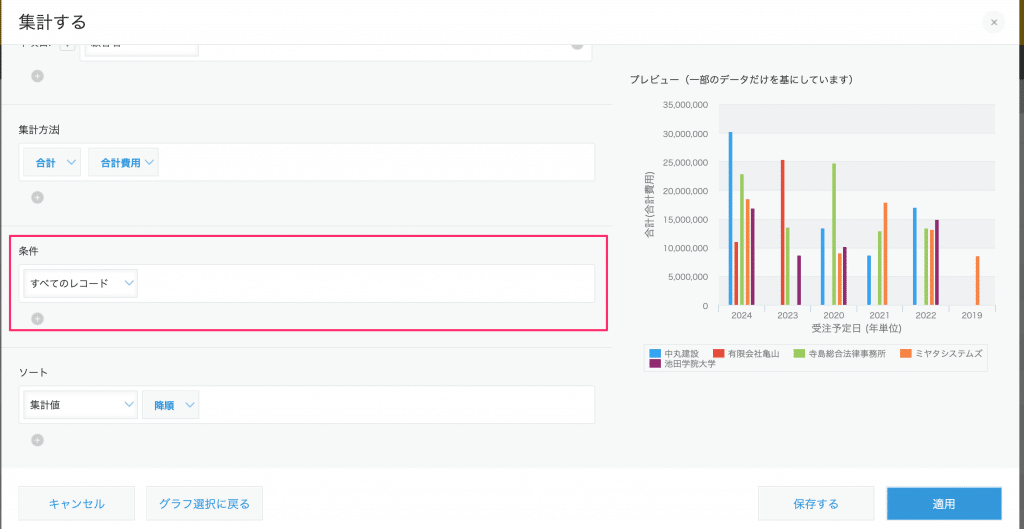

4. 「条件」欄で必要に応じてフィルターを設定

(例:過去3か月のデータのみ表示 など)。

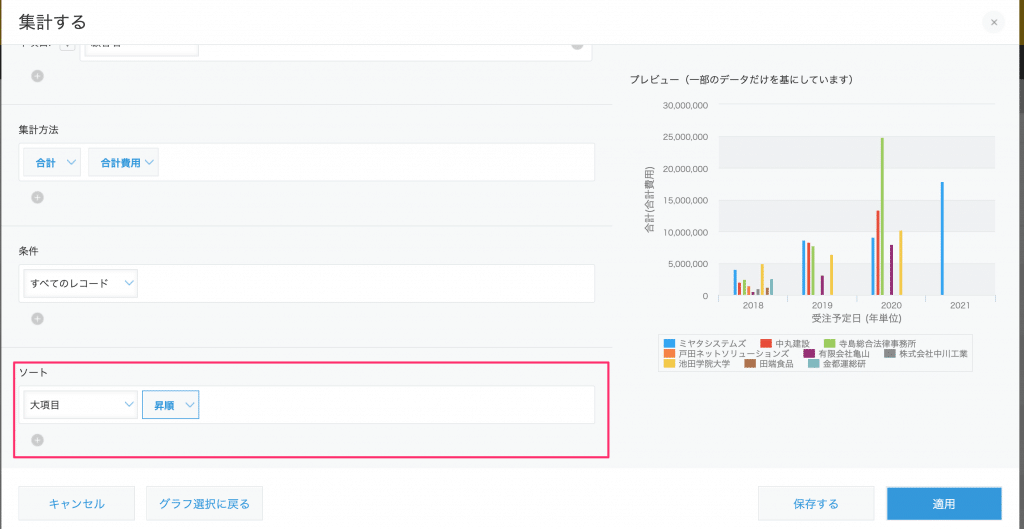

5. ソートを設定し集計結果の表示順を指定します。

保存・表示までの操作手順

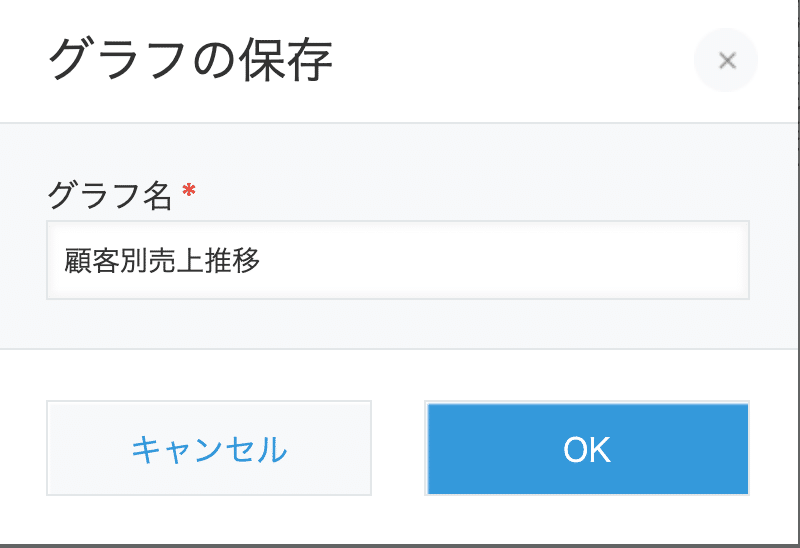

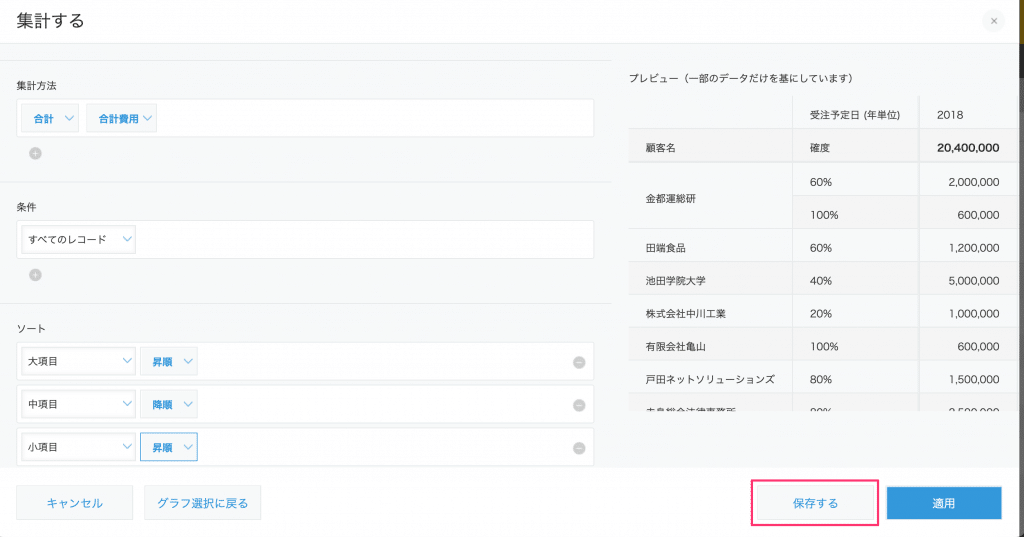

1. 設定内容を確認し、画面右下の「保存する」をクリックします。

2. グラフ名を入力(例:「顧客別売上推移」)し、「OK」をクリックします。

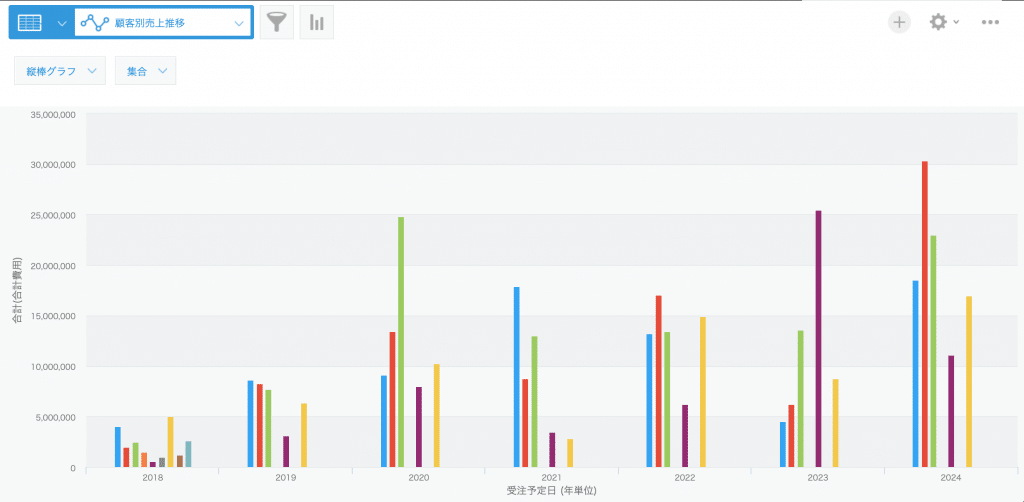

3. アプリ画面に戻り、作成したグラフが表示されます。

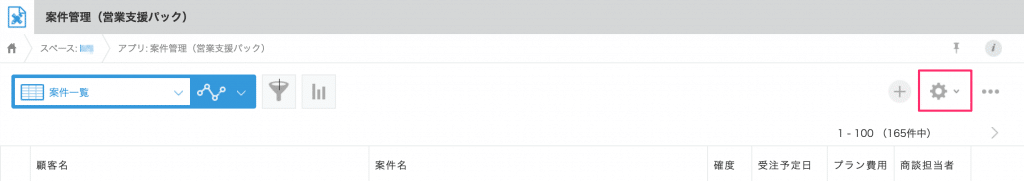

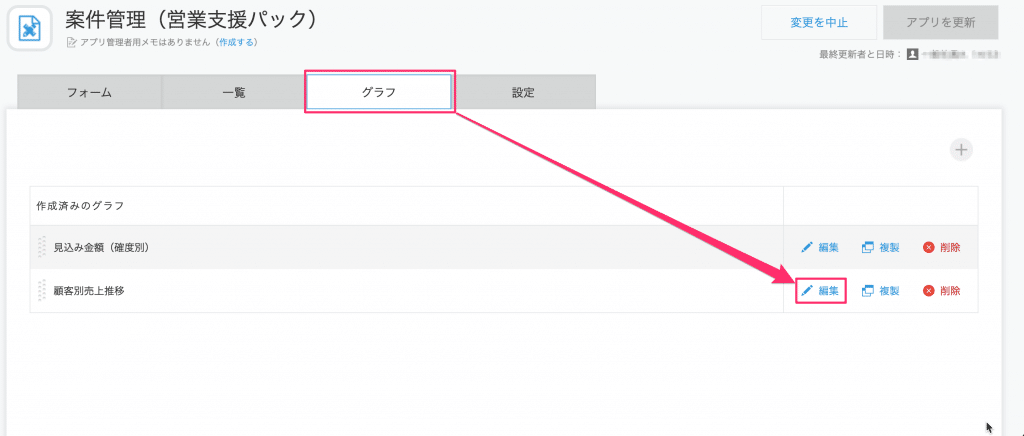

既存グラフを編集までの操作手順

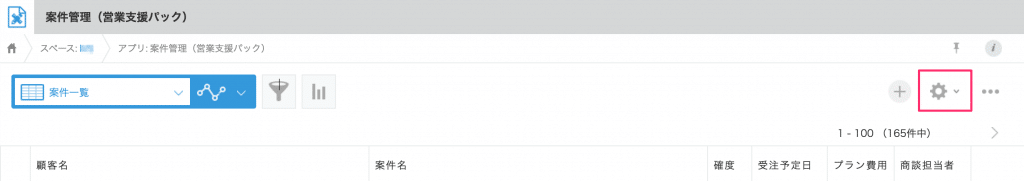

1. 作成済グラフが保存されているアプリ画面を開き、「歯車ボタン」をクリックします。

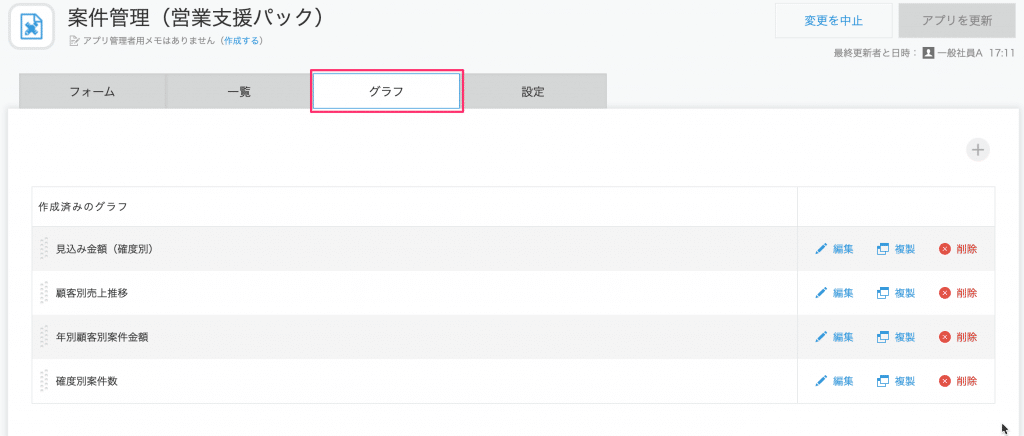

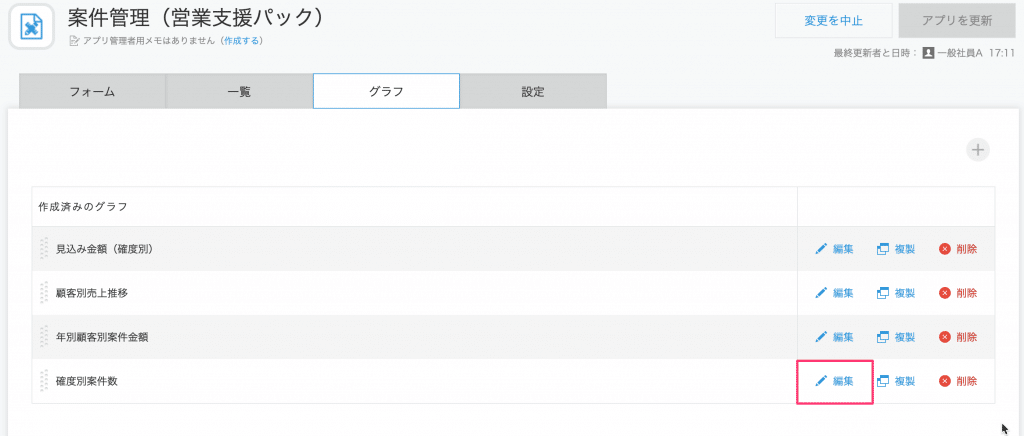

2. 「アプリの設定」画面で「グラフ」タブを選択し、編集したいグラフの「編集」をクリックします。

3. 編集後「保存」をクリックし、「アプリの設定」画面にもどり「アプリを更新」をクリックします。

クロス集計表の設定と使い方

kintoneでは縦・横2軸での集計や条件別の傾向把握に役立つ「クロス集計表」も基本機能として利用可能です。営業分析やアンケート結果の多角的分析など、実務に活かせる便利な表形式のビジュアルを直感的に作成できます。

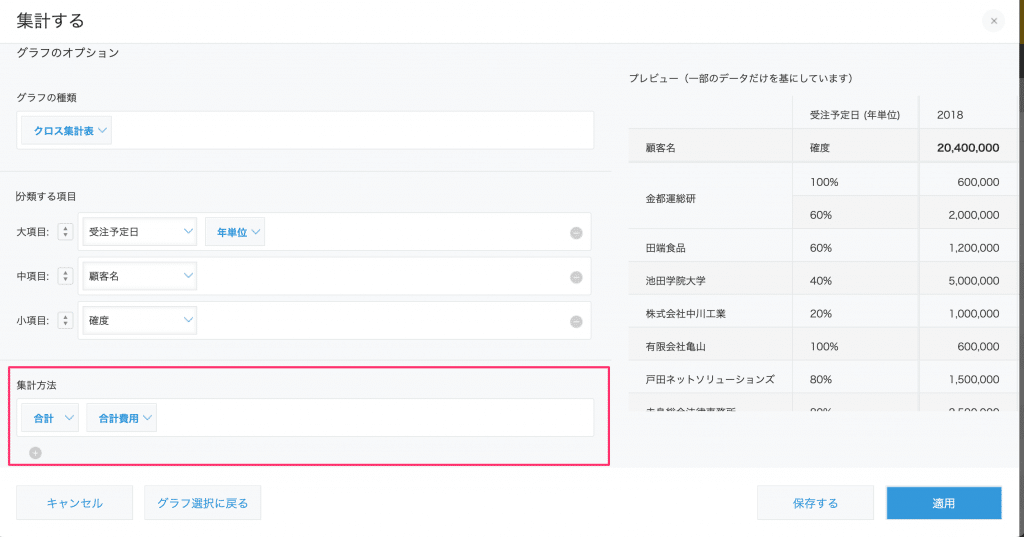

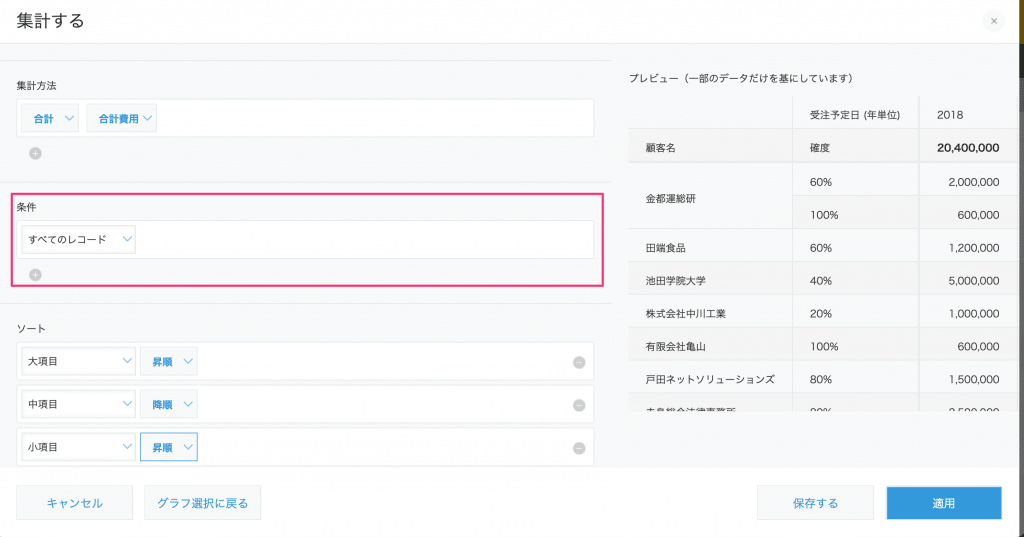

クロス集計の構成要素と設定項目

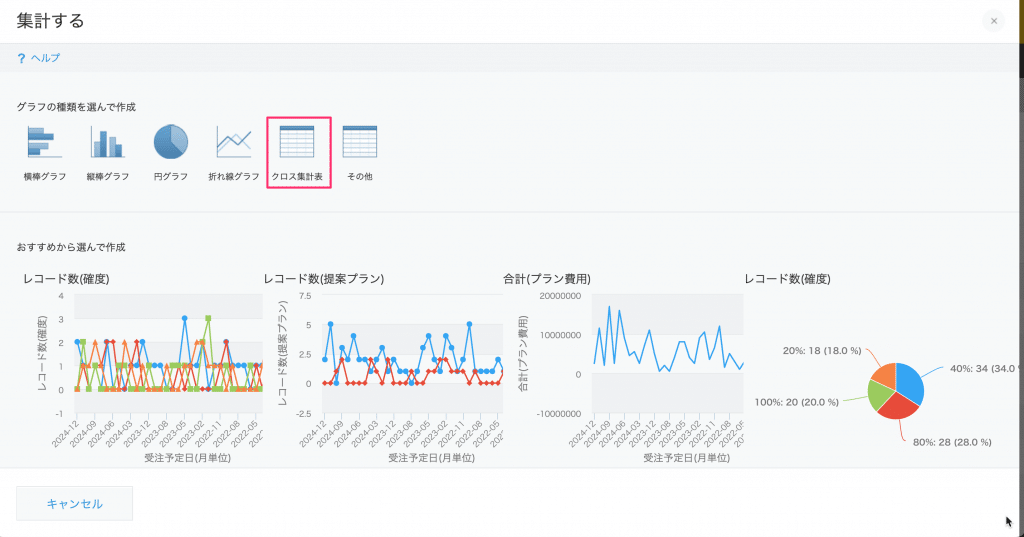

1. グラフと同様に対象アプリ(例:案件管理アプリ)の一覧画面を開きます。

2. 右上の「グラフアイコン」をクリックし「グラフの種類を選んで作成」から「クロス集計表」を選択します。

3. 「分類する項目」に2軸で使用したい項目を指定します。

(例:大項目=受注予定日、中項目=顧客名、小項目=確度)

4. 「集計方法」では主に「レコード数」や「金額の合計」などから選択します。

5. 「条件」欄で表示対象となるデータの絞り込みを行うことも可能です。

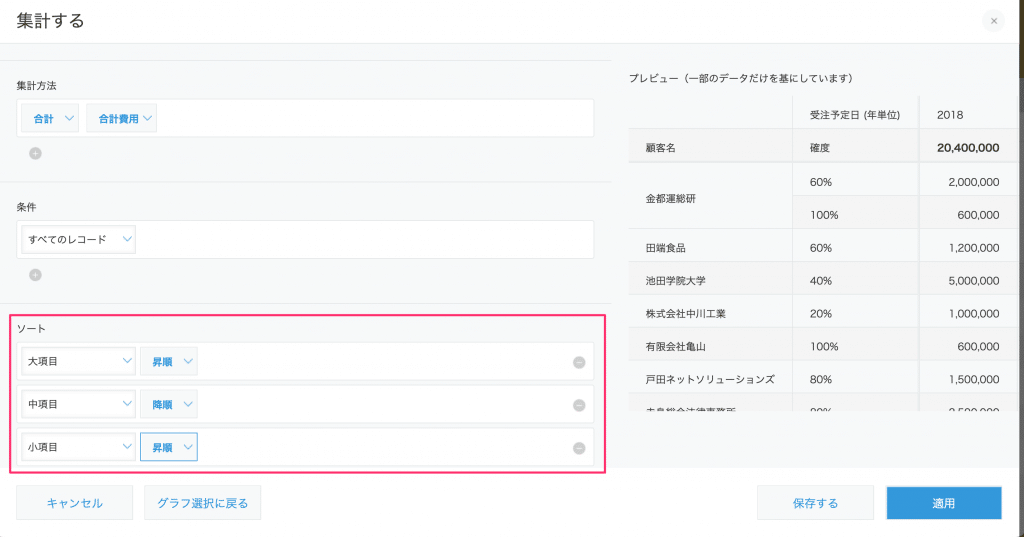

6. ソート設定で大項目・中項目の表示順(昇順・降順)を選びます。

7. 設定完了後「保存する」をクリックし、グラフ名を設定し「OK」をクリックします。

保存されたクロス集計表はグラフと同様に確認できます。

営業分析など実務でのクロス集計活用法

実務では「月別×担当者別の受注件数」「確度別×製品別の成約状況」などの分析がよく行われます。

例えば営業マネージャーが毎月の成約傾向を把握したい場合、「月別(大項目)」と「担当者別(中項目)」で分類し、見込み案件数をクロス集計すると効果的です。

また、集計結果は定期ミーティングでの報告資料や、アラート設定と連動した改善アクションにも活用できます。

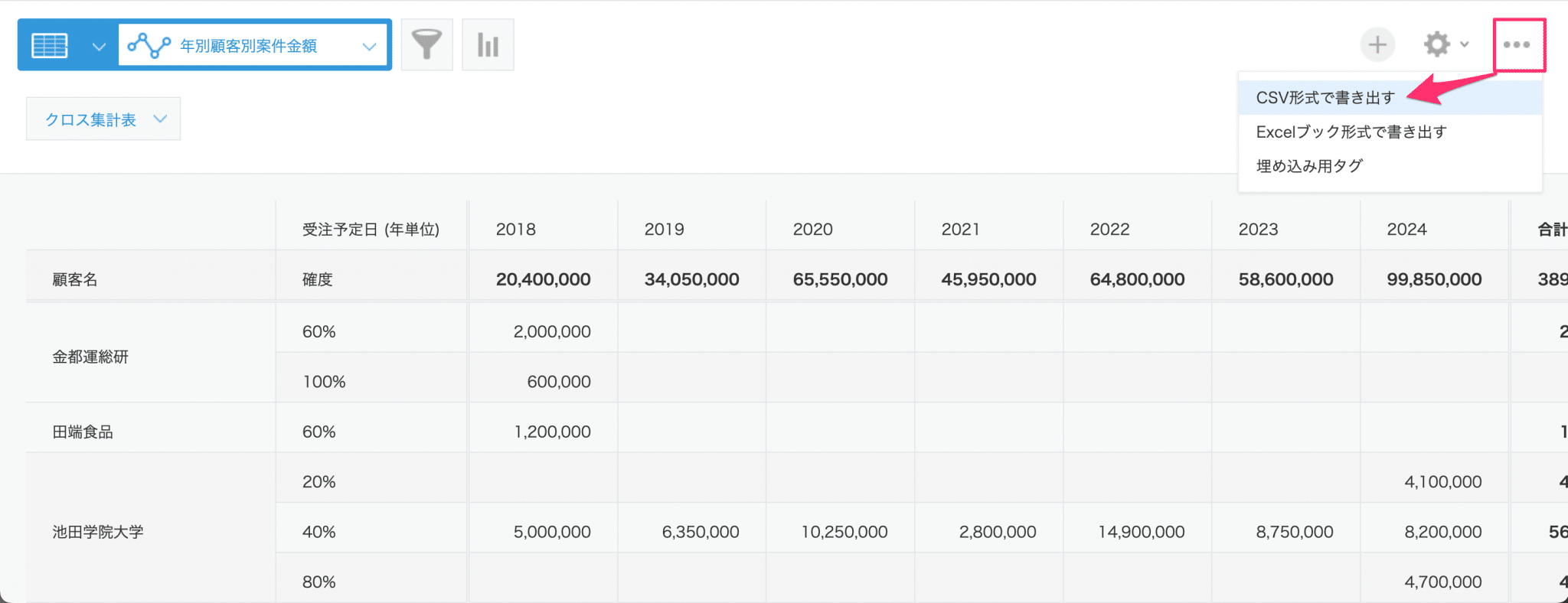

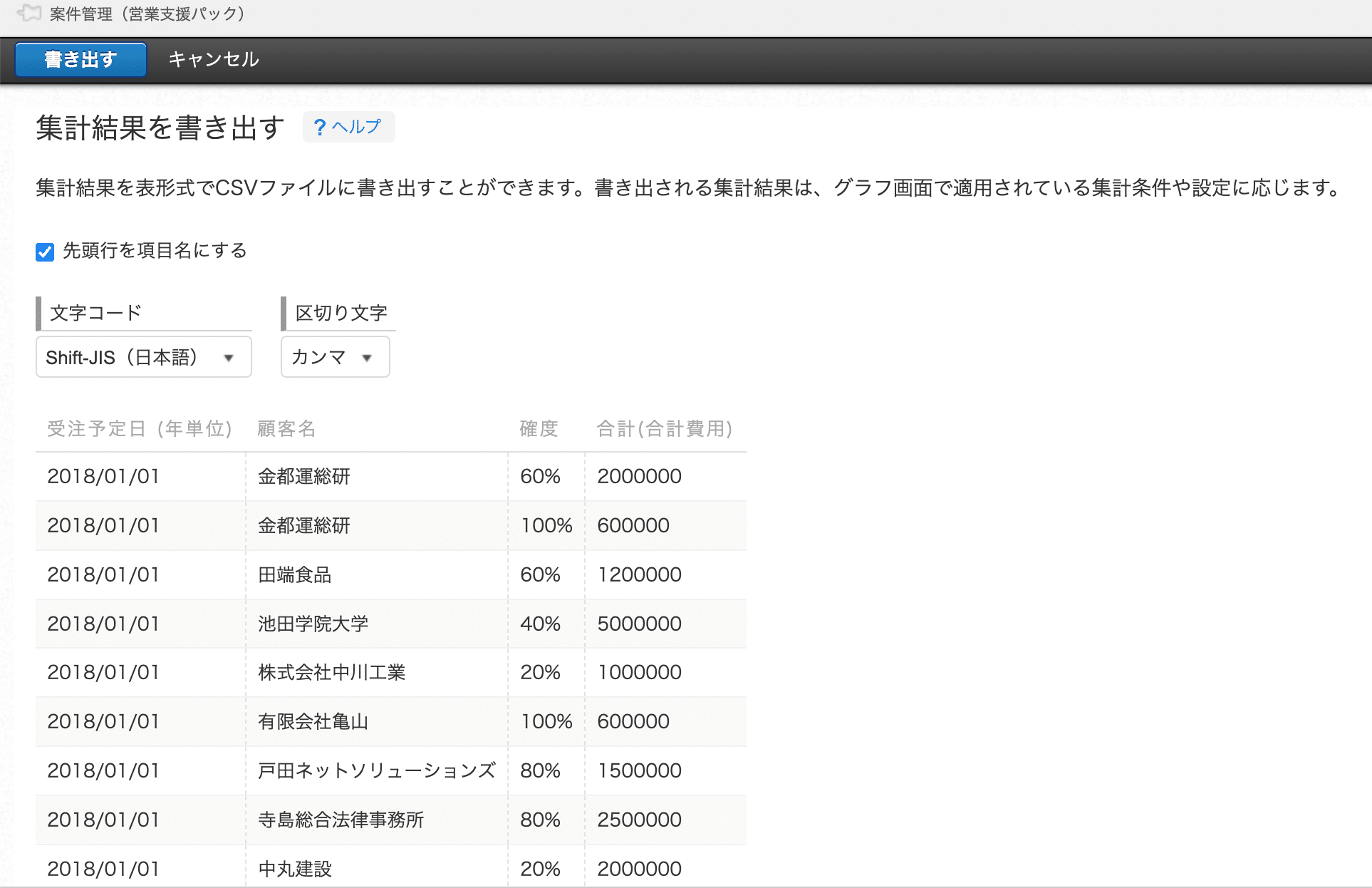

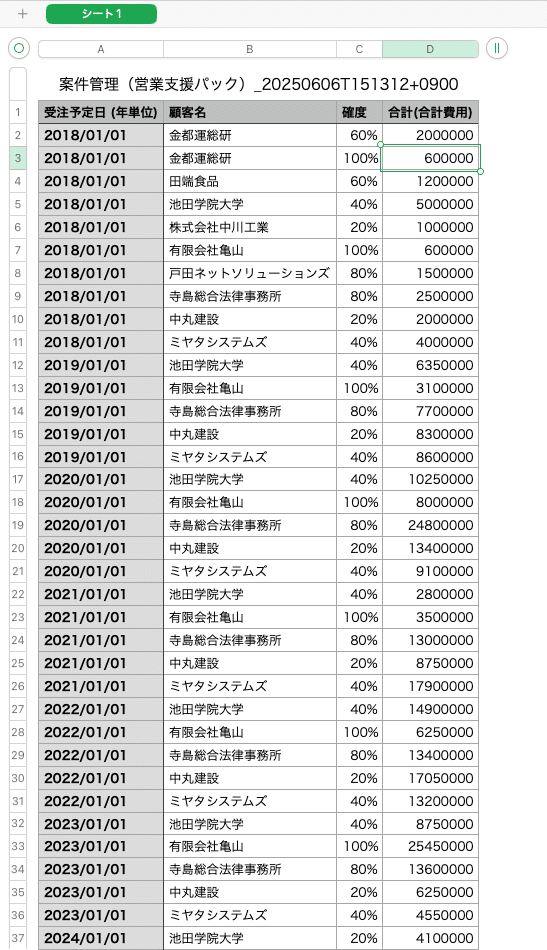

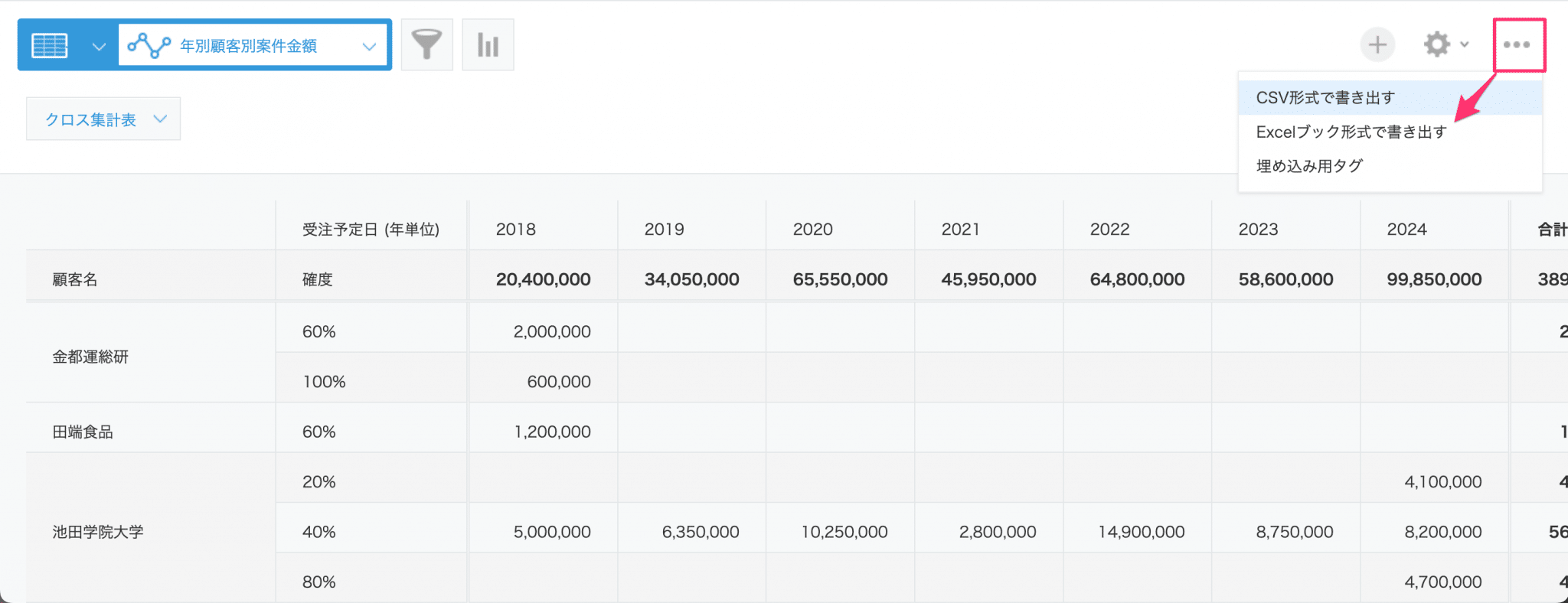

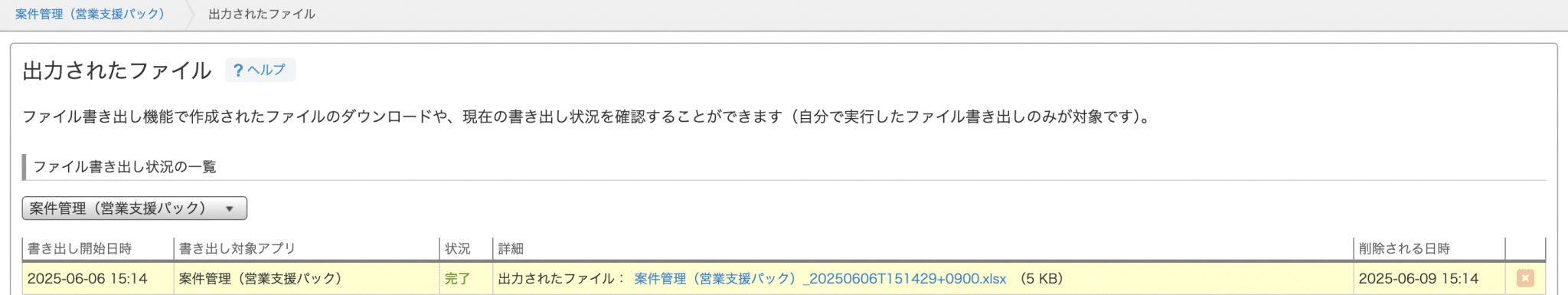

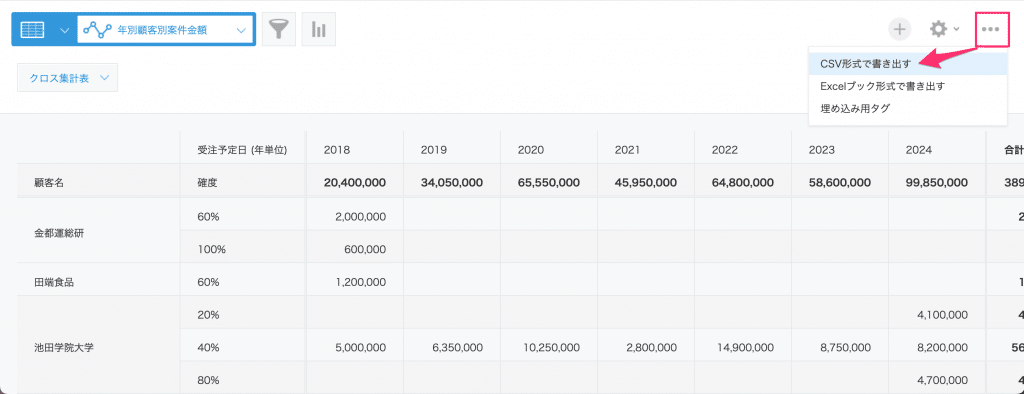

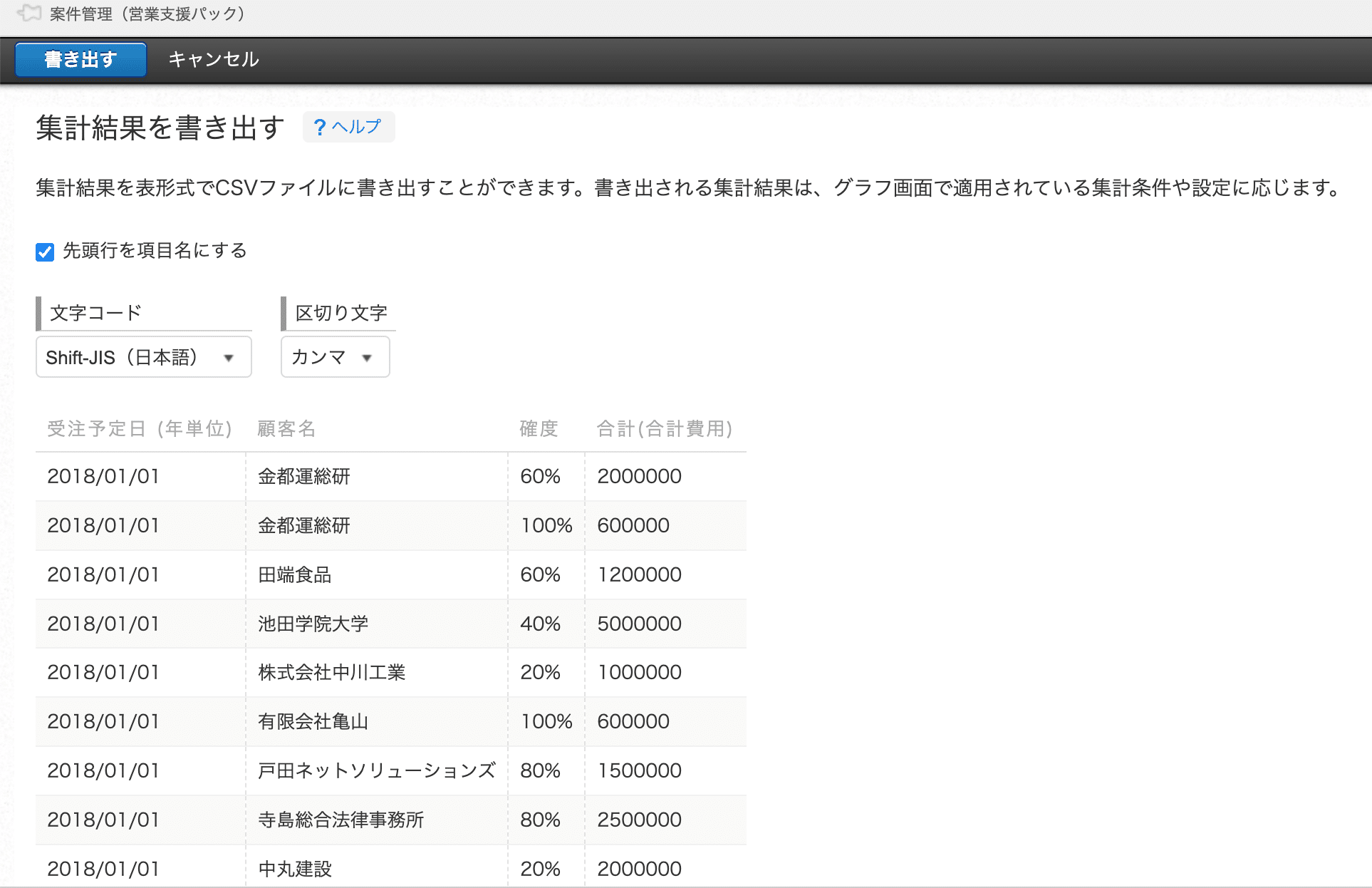

他にもクロス集計表はCSV出力やExcel出力も可能で、Excel等での二次分析にも対応しています。クロス集計表画面右上の「…」アイコンから「CSV形式で書き出す」「Excelブック形式で書き出す」を選ぶことで出力できます。CSV形式の場合はヘッダを出力するかどうか選択でき、出力されたデータは1集計値で1行となります。Excelブック形式の場合はクロス集計表の見た目ほぼそのままが出力されます

「CSV形式で書き出す」

CSV書き出し画面

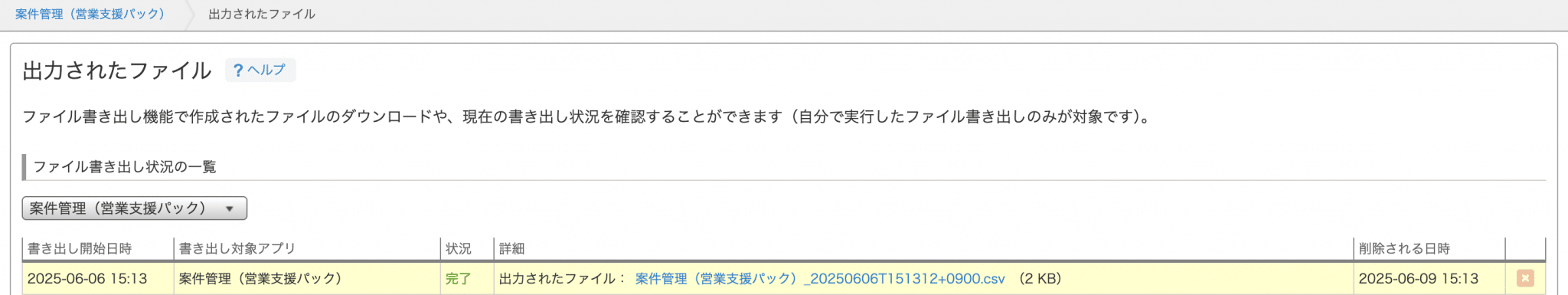

出力されたファイル(CSV)

ファイル内容(CSV)

「Excelブック形式で書き出す」

出力されたファイル(Excel)

ファイル内容(Excel)

よくある設定とつまずきポイント

グラフやクロス集計表をkintoneで活用する中で、多くのユーザーが共通してつまずく設定ポイントがあります。ここでは、初期表示やフィルタの仕様、表示崩れといったよくある悩みに対する解決方法を紹介します。

グラフの初期表示・フィルタ設定

作成したグラフはデフォルト状態では「すべてのレコード」を対象に表示されます。

特定の条件で絞り込んだ状態を初期表示としたい場合、グラフ作成画面で「条件」設定を行い、必要なフィルタを適用します。

フィルタ設定は複数条件の組み合わせも可能で「担当者がAかつステータスが進行中」といった指定も可能です。

グラフを掲示板やスペースに埋め込む際もこの条件設定が保持されるため、目的に合った情報だけを社内に表示することができます。

条件を変更したい場合は、一覧画面から対象グラフを選び「編集」→条件の再設定を行いましょう。

グラフが表示されない・崩れるときの対処法

グラフが正しく表示されない場合、まずはデータに不備がないか確認しましょう(例:分類項目が未入力のレコードが多数あるなど)。

次にグラフの分類項目に設定されている項目が正しく形式指定されているか(ドロップダウン、ラジオボタン、日付など)をチェックします。一部のグラフは項目の階層構造が正しく設定されていないと表示崩れを起こすことがあります。分類項目の順番やデータのばらつきにも注意しましょう。

それでも表示されない場合は一時的にフィルタ条件を外して表示可能な範囲のデータだけで動作確認を行うと原因が見つかりやすくなります。ブラウザキャッシュの影響で表示が乱れるケースもあるため、画面更新や別ブラウザでの表示も確認してください。

また、集計対象となるのはグラフを表示するユーザーが閲覧権限を持つレコードやフィールドのみです。グラフを表示するユーザーが閲覧権限を持たないレコードやフィールドが条件に含まれる場合、そのレコードやフィールドは集計対象から外され、集計結果にも表示されません。グラフを設定した自分は見れるけど、他のユーザーが見れないという場合はアクセス権の設定を確認するといいでしょう。

弊社では生成AIを活用してkintoneをより拡張・便利に活用できるアプリケーションである「Smart at AI」を提供しています。

Smart at AIを利用すればkintoneでリッチなグラフを作成することも可能です。ご利用のkintoneをAIを活用してより便利に利用されたい方は是非お気軽にお問い合わせください。

目的に応じたグラフの選び方と活用例

「どのグラフを使えば良いかわからない」というのはkintone初心者から中上級者まで共通の悩みです。この章では可視化したい目的に応じて最適なグラフを選ぶためのガイドラインと実際の業務でのユースケースを通じて活用のイメージを具体化していきます。

目的別グラフ選定のガイドライン

グラフは目的に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。このセクションでは「推移」「構成比」「目標と実績の比較」といった代表的な分析目的ごとに最適なグラフ形式とその理由を解説します。

推移を見るなら折れ線/棒グラフ

売上や案件数など時間の経過とともに変化するデータを可視化したい場合には折れ線グラフまたは棒グラフが適しています。折れ線グラフは連続的な変化の傾向を視覚的に把握するのに向いており、月次や週次の数値推移を追う際に便利です。

一方で棒グラフは数値の大小を視覚的に比較しやすいため、年度別や担当者別の実績比較などにも活用できます。kintoneでは分類項目を時間軸に設定するだけでこれらのグラフを簡単に作成できます。

構成比を可視化する円グラフ・積み上げグラフ

全体に対する割合を確認したいときは円グラフや積み上げグラフが有効です。例えば「製品カテゴリ別の売上構成」や「アンケート回答の内訳」を示す際にそれぞれの項目が全体で占める比率を直感的に伝えることができます。

円グラフは視覚的な印象に優れる一方で項目数が多くなると判別しにくくなるため、表示項目が5〜6個程度に収まる場面での使用が最適です。項目数が多い場合は積み上げグラフを使って横軸で分割することで、時系列やカテゴリごとに全体比率を視認できるようにするのが効果的です。

目標・実績の比較に使えるグラフ形式

目標数値と実績数値を比較して達成度を評価したいときには、縦棒グラフの「集合」形式が適しています。例えば「月次売上目標 vs 実績」や「アンケート目標回収数 vs 実際の回答数」といった項目を並列で表示することでギャップや傾向が一目でわかります。

また、kintoneのグラフ機能では同一分類項目(例:月別)で異なる数値項目(目標値と実績値)を並べることもできるため、目標達成状況を定常的にモニタリングしたい場合に非常に有効です。

業務別ユースケースで見るグラフ活用

グラフ機能は単なる可視化ツールではなく業務改善に直結する分析が行えます。ここでは実際のkintone導入現場で多く見られる活用例を部門ごとに紹介します。

営業管理:月別売上・担当別パフォーマンス

営業部門では売上の推移や担当者別の成果を把握するために棒グラフや折れ線グラフが活用されています。

例えば月別売上を折れ線グラフで表示し前年同月比の傾向を見ることで、営業戦略の見直しや注力商品の特定が可能になります。また、縦棒グラフを用いて担当者別のパフォーマンスを可視化することで、成果が出ているメンバーや改善が必要な部分をチーム全体で共有できます。

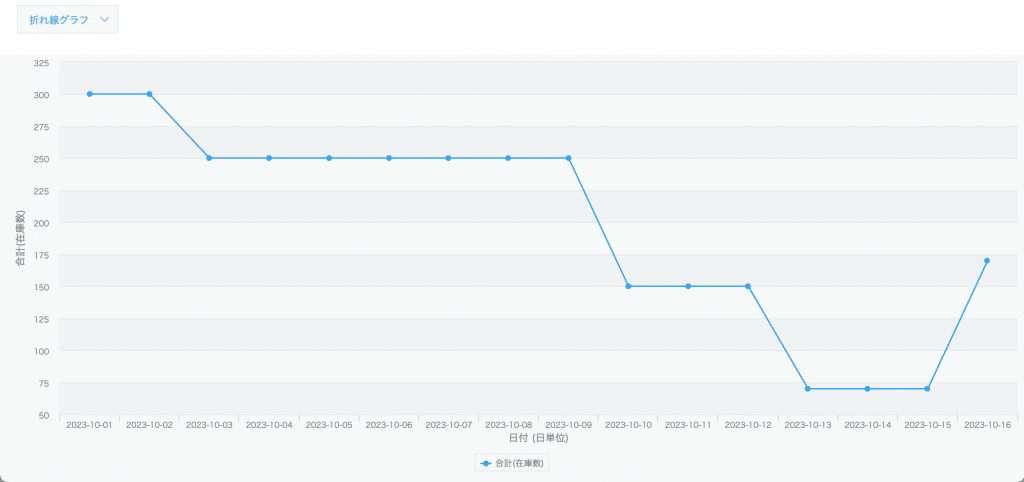

在庫管理:品目別推移と欠品傾向の可視化

在庫管理アプリでは品目ごとの在庫推移や欠品傾向をグラフで把握することで、過不足の発見や補充タイミングの最適化が行えます。

折れ線グラフを使って過去数ヶ月にわたる在庫量の変化が視覚的に把握でき、特定商品の需要増減に早期に対応できます。また欠品が発生しやすい品目を一覧化することで事前に対応することができ、再発防止につながります。

人事評価:評価スコア分布の把握

人事評価アプリでは社員の評価スコアを円グラフや棒グラフで分布表示することで、公平性の確認や人材配置の検討に活かすことができます。

評価区分ごとの人数比率を円グラフで表示することで全体の傾向を把握でき、スコア別に集計すれば部署単位でのパフォーマンス分析も可能になります。評価結果を見える化することで、マネジメント層が直感的に人材戦略を考えやすくなります。

応用編:ダッシュボード・定期レポート活用

kintoneのグラフ機能は単体アプリ内の可視化だけでなく、部署・役職ごとに最適化されたダッシュボードの構築や定期レポートの出力にも応用できます。

この章では基本機能を拡張的に使いこなすための考え方や手順を実例を交えて解説します。

ダッシュボードでのリアルタイム可視化

複数のグラフを一箇所にまとめて視認性を高めたいときにはkintoneのトップページであるポータルのお知らせ掲示板やスペースのポータルを活用した「ダッシュボード表示」が有効です。部署別、役職別に表示内容を分けることで、情報の共有精度が格段に高まります。

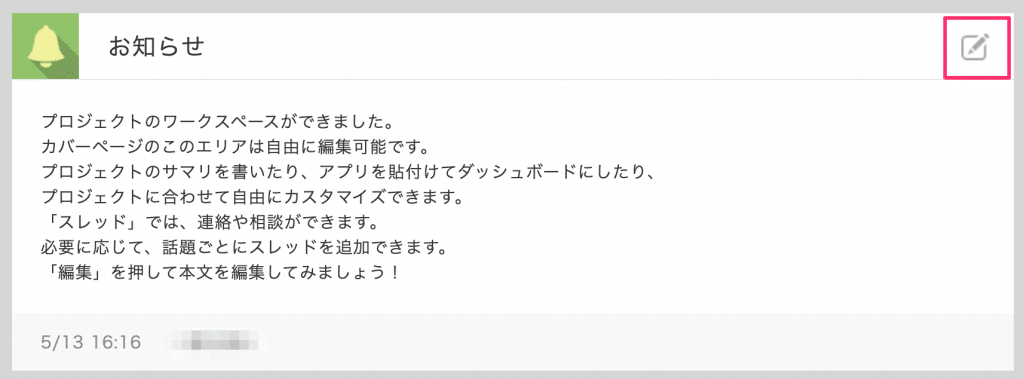

利用頻度が高いグラフや表を掲示板に表示

kintoneには「お知らせ掲示板」という機能があります。お知らせ掲示板とは、メンバーが共有したい情報を一覧表示できるエリアです。グラフやリンクのコンテンツなどを貼り付けることで、ダッシュボードとして活用でき、社内の情報共有を効率化できます。頻繁に確認が必要なグラフや表がある場合や、部署・チーム全体で常時共有したい場合、該当する掲示板にダッシュボード表示させておくことが有効です。

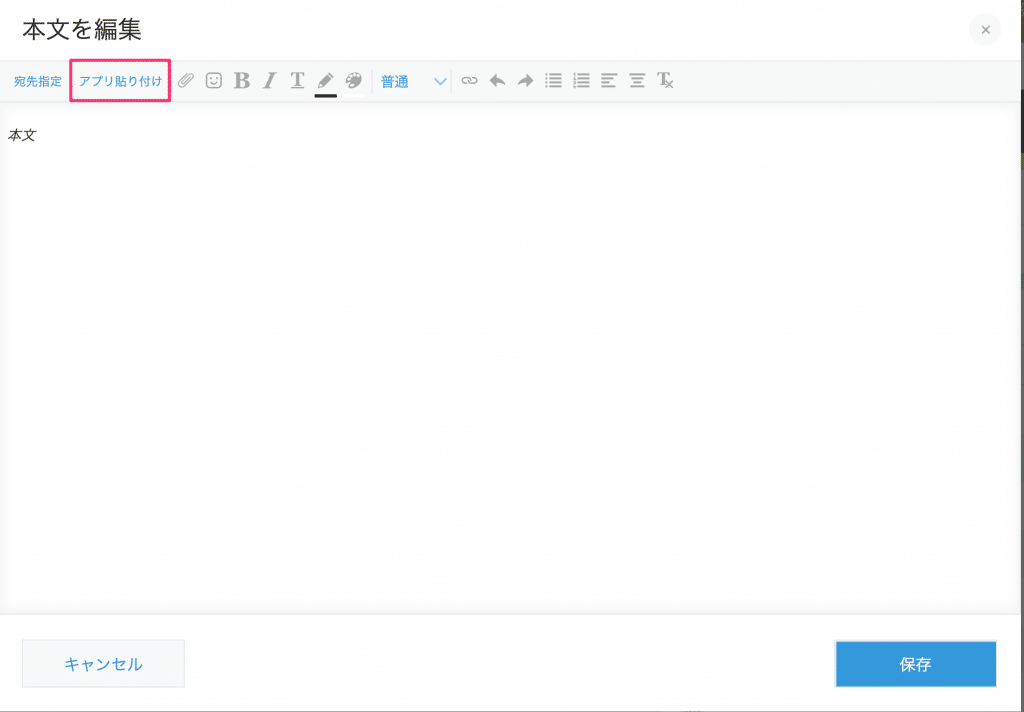

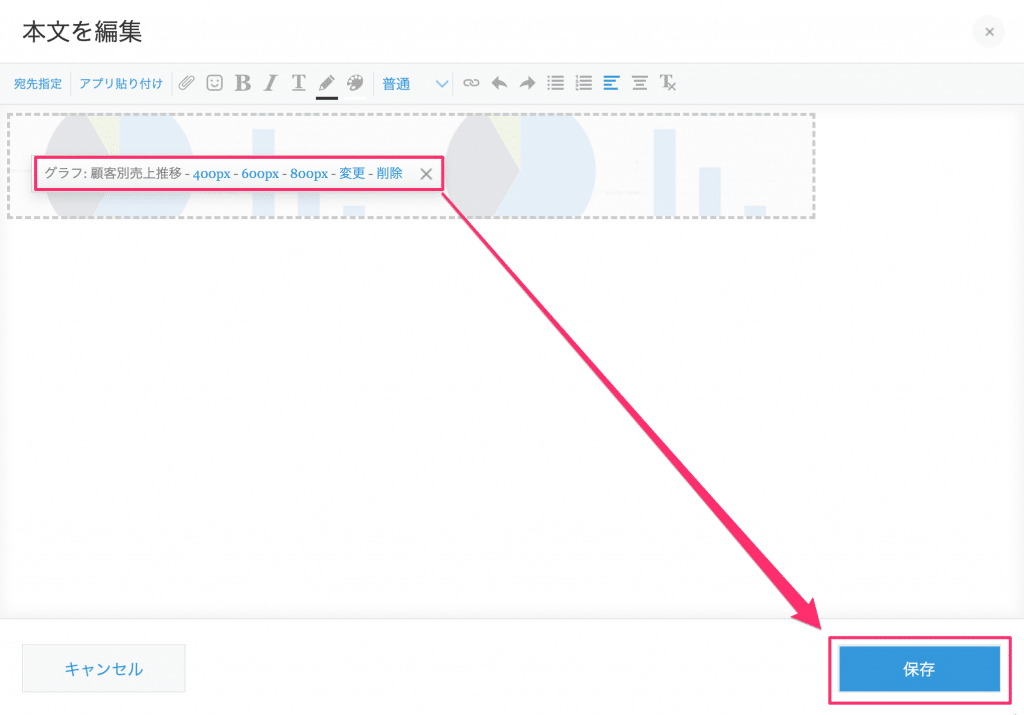

1. お知らせ掲示板またはスペースの「編集」アイコンをクリックします。

2. 編集画面で「アプリ貼り付け」をクリックします。

3. 利用するグラフ・集計表が保存されているアプリを選択し、表示したいグラフや表を選択し「OK」をクリックします。

4. アプリが編集画面に表示されたのを確認し「保存」をクリックします。

役職別の表示項目の使い分け例

kintoneのアクセス制御や表示条件を活用することで、役職ごとに表示内容をカスタマイズしたダッシュボードを構成できます。

例えば一般社員には「自身の担当案件のみ」、マネージャーには「部門全体の推移」を表示するなど必要な情報を過不足なく届ける設計が可能です。情報過多や混乱を防ぐためにも見るべき指標を役割に応じて絞ることがポイントです。

定期レポート作成とファイル出力の活用

ここでは、定期レポートの作成方法とCSV形式での出力、既存の報告書テンプレートとの組み合わせ活用について解説します。

定期レポートの作成手順

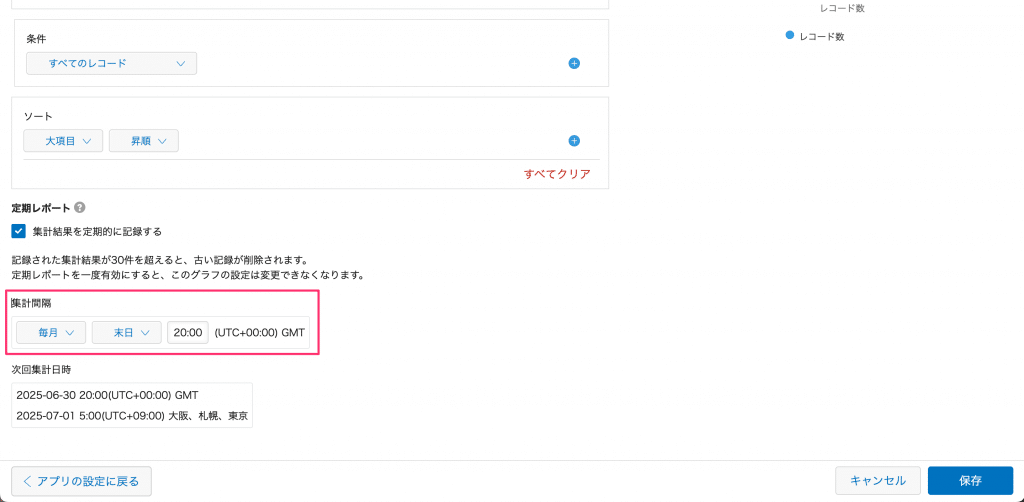

定期レポートはアプリのデータを一定の間隔で集計し記録します。日次・週次の報告業務や会議資料を作成する際に活用できます。集計間隔としては「1時間ごと」から「毎年」まで幅広く選択でき、定期レポートが出力されると担当ユーザーに通知されます。

1. 「レコード一覧」画面から「アプリを設定」(歯車マーク)をクリックします。

2. 設定画面から「グラフ」タブをクリックします。

3. 定期レポートを設定したいグラフの「編集」をクリックします。

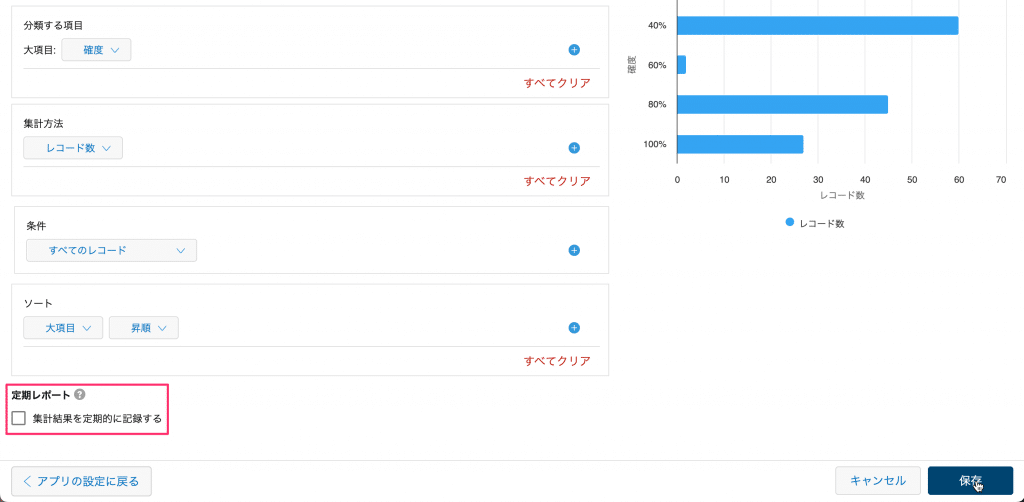

4. グラフの編集画面から「定期レポート」にある「集計結果を定期的に記録する」にチェックを入れ、「集計間隔」を設定します。

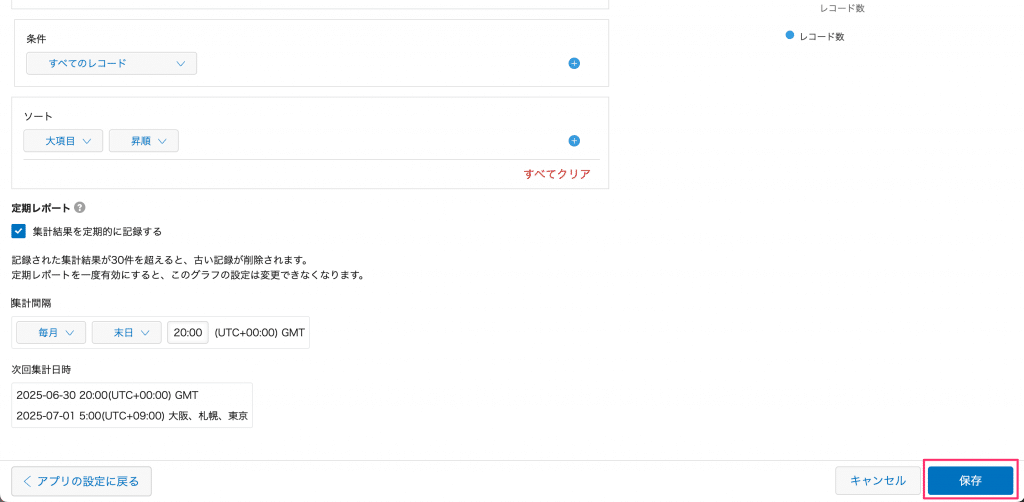

5. 設定が完了したら「保存」をクリックし、「アプリの更新」を行います。

6. 定期レポートの集計結果は通常グラフと同様に確認できます。

CSVやExcel形式での保存・印刷

kintoneのグラフはCSV形式での書き出しに、クロス集計表はExcelとCSV形式での書き出しに対応しています。

CSV出力を活用すればExcelなどの外部ツールでの再加工も可能になり、細かい数値分析や複雑な加工にも柔軟に対応できます。定期的なレポート作成では週次・月次のデータをクリック1つで抽出できるため、資料作成の工数を大きく削減できます。

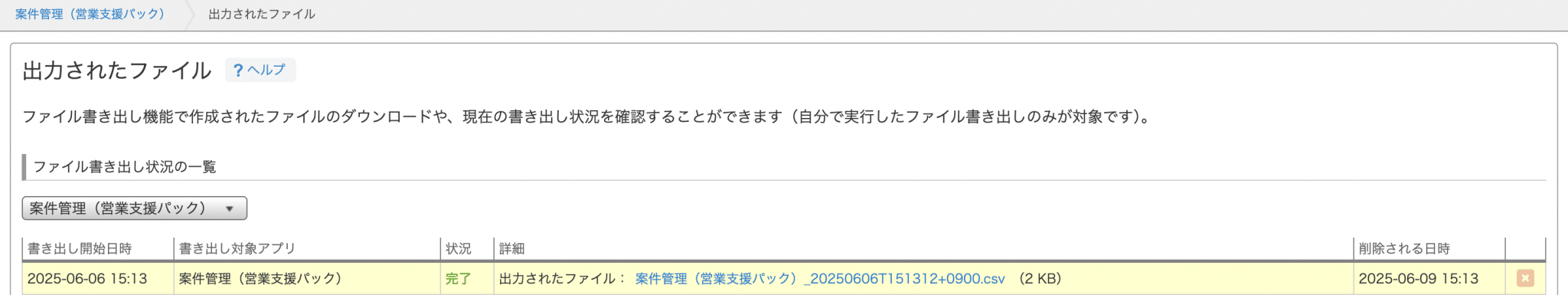

1. 出力するグラフやクロス集計表の画面を開き、右上にある「・・・」をクリックし「CSV形式で書き出す」を選択します。

2. 「集計結果を書き出す」画面に遷移し、「書き出す」をクリックします。

3. ファイル書き出しを確認し、出力されたファイルをクリックしローカル保存します。

基本機能で足りないときの解決法

kintoneの標準グラフ機能は多くの業務で活用できますが、より高度な可視化や柔軟な表示制御が求められる場面では限界を感じることもあります。

この章ではよくある課題とその乗り越え方、さらにプラグインやカスタマイズによる拡張手段について解説します。

よくある課題とつまずきパターン

グラフ機能の利用を進める中で「基本機能ではできない」「もう少し柔軟に表示したい」「こういう分析がしたいのにできない」といった声は珍しくありません。

ここでは特に多くのユーザーが直面する基本機能の制約とそれに対する考え方を整理します。

2軸グラフが使えない/色を変えられない

kintoneの標準グラフでは複数の指標を左右で比較できる2軸グラフは作成できません。また、色の設定も自動または限定された範囲に限られており、特定の色を固定する、視認性を考慮した配色に変更するといった柔軟な対応が難しいという課題があります。

特にブランディングや見栄えを重視する企業では、この仕様が運用面での制約となることがあります。

複雑な条件での集計ができない

標準グラフ機能では「AかつB、またはC」などの複数条件による柔軟なフィルタリングや「月別×担当者別×案件ステータス別×案件分類別」のような深い階層での集計には限界があります。

また、動的に条件を切り替えるといった操作もサポートされていないため、こうした要件が必要な場合はプラグインやカスタマイズによる対応が必要です。

複数アプリで集計が思うようにいかない

kintoneではアプリをまたいだ直接的な集計はサポートされていません。

例えば、顧客管理アプリと案件管理アプリの数値を一括で集計するような処理は基本機能では実現が難しいのが現状です。こうした場面では必要なデータを1つの集計用アプリに転記するもしくは外部ツールやプラグインで連携することで対応します。

おすすめのプラグイン

kintoneには基本機能では対応できない可視化や集計を補う多数のプラグインが存在します。このセクションではグラフ表示を拡張できる代表的なプラグインとそれぞれの特長を紹介します。

krewDashboard:豊富なグラフ種類と分析のための補助機能

krewDashboardはkintoneのグラフ機能を拡張できるビジュアライズ系プラグインのひとつで、折れ線と棒のような複合グラフやピボットテーブル、レーダーチャート、散布図のようにkintone基本機能にはない種類のグラフが作成できます。

ダッシュボードの名の通り、複数のグラフを一画面に表示することが可能で、複数のアプリのデータをまとめて表示するだけでなく、スライサーやタイムラインといった機能で集計するデータを一括で変更できるのも特徴です。

様々なデータを多角的にかつ条件を変更しながら分析する経営層に刺さります。

https://krew.mescius.jp/products/krewdashboard.htm

kinveniシリーズ 複合グラフ:柔軟な表示設定と2軸対応

kinveniもkintoneのグラフ機能を拡張できるビジュアライズ系プラグインのひとつで、2軸グラフやカスタムカラーの適用が可能です。

ユーザーが自由にグラフ形式を選べるUIが特徴で、例えば「担当者別の売上推移×目標値」のような複合的な分析にも対応します。

初期設定もわかりやすく、特に営業部門やマーケティング部門のレポート自動化に有効です。

https://www.cisjp.com/kinveni/graph/

| 項目 | krewDashboard | kinveni | ||

| 主な 機能 |

折れ線・棒・円などの基本機能にもあるグラフに加え、 2軸・レーダーチャート・アンプ図・ゲージ・ピボットテーブルなどのグラフを作成可能。 条件ごとの色分けにも対応。 |

折れ線・棒・円などの基本機能にもあるグラフに加え、 2軸・レーダーチャート・鶏頭図などのグラフを作成可能。 条件ごとの色分けにも対応。 |

||

| 複数 アプリ 集計 |

対応あり。 対象アプリのレコードを元に、複数条件でのフィルタリングや分類項目の多重設定が可能。 詳細条件でのデータ抽出・集計に対応。 |

|||

| グラフ 作成 との連携 |

kintoneの一覧画面に複合グラフを表示。 グラフとデータが連動し、クリックで該当レコードの一覧表示も可能。 プリ内のスペースフィールドにも埋め込み可。 |

|||

| 無料 プラン |

なし (無料お試し版の提供あり:30日間) |

なし (トライアル版の提供あり:14日間) |

||

| 初期 費用 |

無料 | 無料 | ||

| 月額 費用 (税込) |

ユーザー数 | シンプルエディション | スタンダードエディション | ¥5,500 (ユーザー数100名まで)¥11,000 (ユーザー数100名以上〜無制限) |

| 〜100 | ¥13,200 | ¥22,000 | ||

| 101〜200 | ¥16,500 | ¥28,600 | ||

| 201〜500 | ¥23,100 | ¥39,600 | ||

| 501〜1000 | ¥39,600 | ¥66,000 | ||

| 1001〜 | ¥66,000 | ¥110,000 | ||

| 特長 | スライサーやタイムラインによりグラフ上で絞り込みが可能。 ExcelやPDF、画像と様々な形で出力できる。 |

比較的安価に基本機能ではできない2軸や複合グラフを実装できる。 複数のグラフを一画面に集めたダッシュボードも作成可能。 |

||

kViewer:多機能なビュー切替とグラフ表示

kViewerはkintoneのデータをアカウントを持たない方にも共有できる外部連携サービスです。グラフ表示や複数アプリのデータを一つのビューにまとめて表示できるダッシュボード機能もあります。

一覧表示と絞り込み条件を切り替えるだけでなくビジュアル表示も可能で、複雑な条件や権限に応じた出力にも対応しています。

https://www.kintoneapp.com/kviewer

プラグイン選定時の注意点と比較基準

プラグイン導入時は「対応しているグラフ形式」「アプリ数・データ量の上限」「UIのわかりやすさ」「費用対効果」などを軸に選定することが重要です。

また、無料プランの制限や既存のkintone構成との互換性も確認しておくべきポイントです。

必要以上に高機能なツールを導入すると逆に管理負荷が増えるため、実現したい可視化要件と利用者のスキルバランスを考慮して選びましょう。

M-SOLUTIONSではさまざまなプラグインや連携サービスを25種類以上、提供しています。気になるプラグインはないか、ぜひご覧ください

外部機能を活用したデータ可視化

プラグインでカバーできない細かな要件や、より高度な可視化を実現したい場合にはkintoneのJavaScriptカスタマイズやREST APIによる外部連携が有効です。

このセクションでは代表的な拡張手段と連携イメージについて具体的に紹介します。

kintone REST APIの活用

kintone REST APIはkintone上のレコードやユーザー情報、ファイルなどに外部からアクセスできる公式APIです。JavaScriptや外部ツールからHTTPリクエストを介してデータを取得・追加・更新・削除することができ、業務に合わせた柔軟な処理を実現できます。

例えば、ある条件で絞り込んだデータだけを外部BIツールに送信したり、定期的に特定レコードを更新したりするバッチ処理を自動実行することも可能です。

実装はREST APIのエンドポイントに対しJavaScript(またはNode.js等)からfetch/axiosなどのHTTPクライアントでリクエストを送る形で行います。

https://cybozu.dev/ja/kintone/docs/rest-api/

Google Data Studioとの連携による外部分析

kintoneのデータをBIツールと連携することで、基本機能では難しい多軸分析や複雑なフィルタ条件を用いたグラフの作成が可能になります。なかでもGoogle Data Studioは無料で利用でき、Google Sheetsを介したデータ連携と親和性が高いためノーコードでも運用が可能です。

活用例としてはkintoneのAPIで取得したレコードデータをGoogle Sheetsに定期転送し、Data Studio側で月別推移・商品別構成比などのグラフを構築します。これにより、複数部門が共通のダッシュボードで営業状況や在庫傾向をリアルタイムに確認できるようになります。

https://cloud.google.com/integration-connectors/docs/connectors/kintone/configure?hl=ja

Chart.jsとの連携によるカスタムグラフの作成

より自由度の高いグラフ表現を求める場合には、JavaScriptライブラリ「Chart.js」との連携が効果的です。Chart.jsはシンプルなコードで棒グラフ・折れ線・円グラフ・2軸グラフ・アニメーション付きチャートなどが描画でき、kintoneのカスタマイズ領域(カスタマイズビューやスペースフィールド)に直接埋め込むことができます。

具体的な実装イメージとしては、kintone REST APIで取得したデータをJavaScriptで加工し、Chart.jsにデータセットとして渡して描画処理を行います。たとえば「前年対比の2軸売上推移」「部門別×月別の積み上げグラフ」など、基本機能では困難な表現を自由に設計できます。

https://cybozu.dev/ja/kintone/tips/development/customize/chart/kintone-dashboard-with-chartjs/

このようにJavaScriptやAPIを活用すれば、kintoneの標準グラフ機能では対応が難しい要件にも柔軟に対応できるようになります。基本機能の枠を超えて自社に最適なデータ可視化を実現する手段として、外部ライブラリや連携ツールの活用も視野に入れるとよいでしょう。

まとめ

本記事ではkintoneのグラフ機能を中心に基本操作から目的別のグラフ選定方法、複数アプリでの応用、さらには基本機能で足りない場面での対応策までを体系的に解説しました。

kintoneのグラフは単なる可視化ツールではなく、情報共有の効率化や業務改善の起点として活用される場合が多いです。

特にアプリ設計の工夫や掲示板・スペースとの組み合わせによって、日常業務に自然にデータを溶け込ませることが可能です。また、要件に応じてプラグインやAPIを組み合わせることでより柔軟なデータ表現や分析にも対応できます。

自社の業務に合った可視化の仕組みを構築するためにも、本記事を参考にまずは身近なアプリからグラフ活用を実践してみてください。

また、M-SOLUTIONSでは外部DBへkintoneのデータを同期し、任意のBIツールで接続するためのBI連携ツールです。「Smart at tools for kintone BI接続(テキストリンク)」を提供しております。ご興味のある方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

kintone開発の問い合わせ その他kintoneプラグイン・連携サービスも幅広く提供しております。

kintoneのグラフ表示以外でも課題がありましたら、ぜひご検討ください。

![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)